Задача в психологии это: Задача — Психологос

Задача | Понятия и категории

ЗАДАЧА — данная в определенных условиях (например, в ситуации проблемной) цель деятельности, коя должна достигаться преобразованием этих условий согласно определенной процедуре. Задача содержит требования (цель), условия (известное) и искомое (неизвестное), формулируемое в вопросе. Между этими элементами существуют определенные связи и зависимости, за счет коих производится поиск и определение неизвестных элементов через известные. При описании хода решения задачи нужно указывать и действия, и операции, реализующие их.

Tags:

Психология

ЗАДАЧА — в рамках трехуровневой теории деятельности А. Н. Леонтьева под задачей понимается цель, которая может быть достигнута в определенных условиях и которая предполагает использование определенных технических средств. На выполнение задачи направлено действие как процесс, характеризующийся единством целеобразования, анализа условий и самого достижения цели.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. // И.М. Кондаков. – 2-е изд. доп. И перераб. – СПб., 2007, с. 196.

Tags:

Психология

ЗАДАЧА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМНАЯ — возникшая у субъекта цель деятельности, которая реализуется при частичном или полном незнании способа ее достижения и предусматривает усовершенствование старого или создание нового и полезного для общества или субъекта технического объекта или технологического процесса. Проблемность (творческость) задачи для человека зависит от его подготовки к её решению. Вот почему одна и та же задача для одного человека является проблемной, а для др. — нет.

Tags:

Педагогика

ЗАДАЧА ТВОРЧЕСКАЯ. Данное понятие не имеет общепринятого определения. Трудно провести грань между творческой и нетворческой задачей, вместе с тем неправомерно их отождествление. Если говорить о такой науке, как математика, то в ней все задачи подразделяются на два класса: стандартные, нестандартные.

Tags:

Педагогика

ЗАДАЧА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ — учебное задание, предполагающее поиск новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в учении связей, отношений, доказательств. Система задач познавательных сопровождает весь процесс обучения, который состоит из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и способам деятельности задач познавательных.

Tags:

Педагогика

ЗАДАЧА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ — задание, формулируемое педагогом, воспитателем и направленное на формирование определённых позитивных свойств личности учащихся или группы учащихся. Подразделяются на собственно задачи педагогические и функционально-педагогические задачи. Собственно задачи педагогические связаны с изменением личности учащихся, с переводом его из одного состояния в другое, более высокое по уровню воспитанности, обученности, развитости (например: расширить представления о тенденции развития современной литературы у учащихся 9 класса).

Tags:

Педагогика

ЗАДАЧА — цель, поставленная в конкретных условиях, требующая применения известного или изобретения нового способа для её решения. Для решения задачи необходимо преобразовать эти условия согласно определённой процедуре. Задача включает в себя цель (требование), условия (известное) и искомое (неизвестное), формулирующееся в вопросе. Между этими элементами существуют определённые связи и зависимости, за счёт которых осуществляется поиск и определение неизвестных элементов через известные. При описании хода решения задачи нужно указывать и действия, и операции, реализующие их.

Tags:

Педагогика

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА — цель, которую надлежит достигнуть ученику в определенных условиях учебного процесса. Основное отличие учебных задач от других заключается в том, как считал Д. Эльконин, что ее цель и результат состоят в изменении самого действующего субъекта, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект. При ее решении учащийся должен найти общий способ (принцип) подхода ко многим конкретно-частным задачам определенного класса, которые в последующем успешнее им решаются. Учебная задача решается посредством системы учебных действий.

При ее решении учащийся должен найти общий способ (принцип) подхода ко многим конкретно-частным задачам определенного класса, которые в последующем успешнее им решаются. Учебная задача решается посредством системы учебных действий.

Tags:

Педагогика

ЗАДАЧА: РЕШЕНИЕ — в зависимости от стиля умственной деятельности человека и доступности для него содержания задачи решение ее осуществляется различными способами: 1) методом проб и ошибок — наименее типичным и наименее желательным: обычно нет ни достаточно четкого осознания задачи, ни построения и целенаправленной проверки различных гипотез; этот способ, в отличие от других, названных ниже, как правило, не приводит к накоплению опыта и не способствует умственному развитию; 2) пассивным использованием алгоритма; 3) целенаправленной трансформацией условий задачи; 4) активным применением алгор

Tags:

Психология

ЗАДАЧА — данная в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая должна достигаться преобразованием этих условий согласно определенной процедуре.

Tags:

Психология

Психологические задачи: цели и решения

Для того чтобы разобраться, в чем именно состоят задачи психологической службы, нужно понять, что они собой представляют. Этот термин понимается по-разному. Одни считают, что речь идет о своеобразных загадках, которые следует решать подобно математическим упражнениям, направленным на развитие логики. Другие понимают психологические задачи как цели, которые стоят перед учеными. Третьи же считают, что речь идет о проблемах, возникающих в голове у людей, относящихся как к эмоциям, так и к мышлению, мотивации и иным аспектам.

Что понимается под основной задачей в психологии?

Научные психологические задачи – это то, что изучается и практикуется. То есть понятия «задачи» и «цели» не являются аналогичными, хотя они, безусловно, и взаимозависимы. В науке выделяется целый ряд направлений, входящих в данное понятие. Само оно является обобщающим, дающим общее определение для деятельности.

То есть понятия «задачи» и «цели» не являются аналогичными, хотя они, безусловно, и взаимозависимы. В науке выделяется целый ряд направлений, входящих в данное понятие. Само оно является обобщающим, дающим общее определение для деятельности.

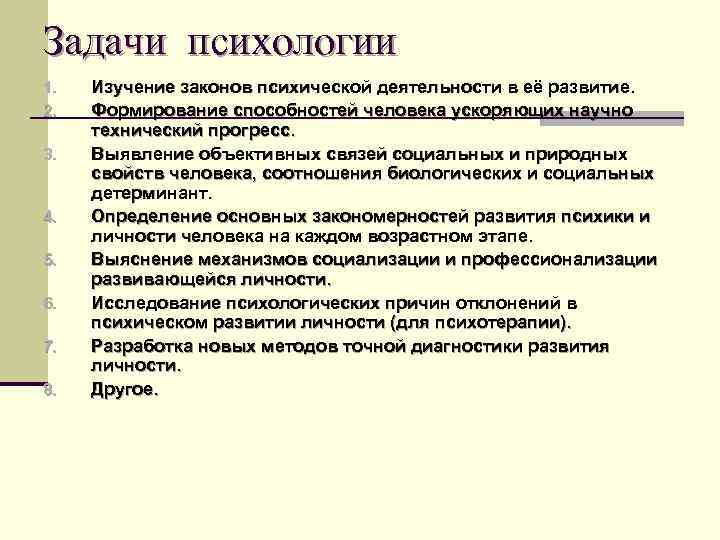

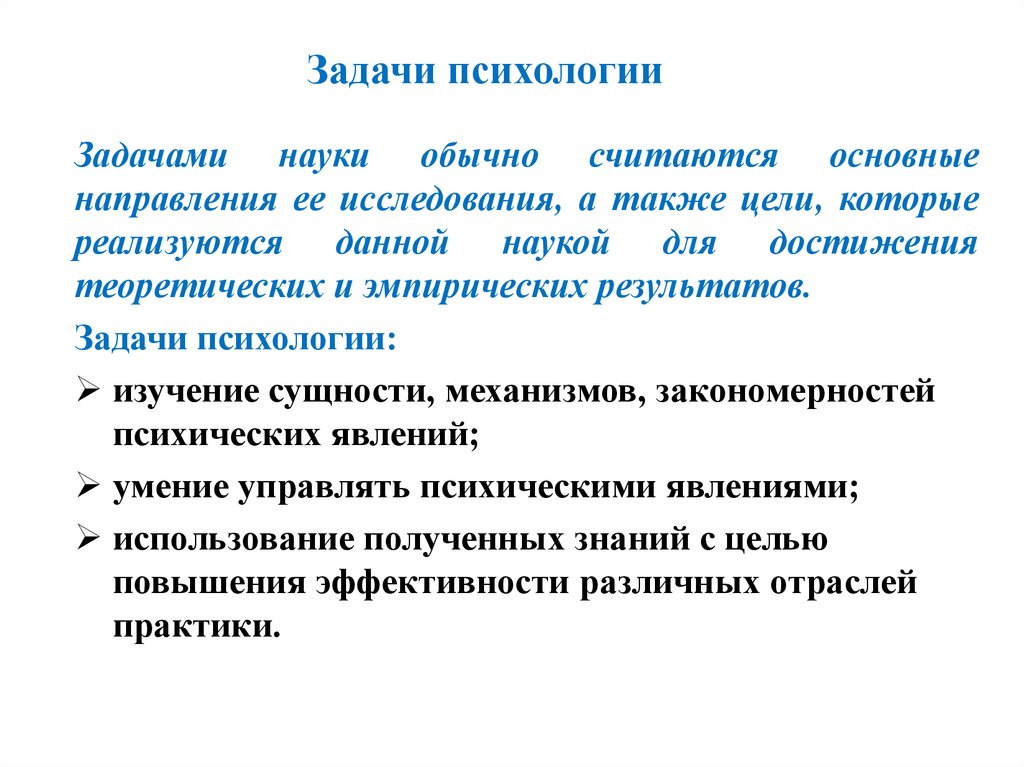

Разумеется, в качестве главной, основной задачи психологической науки выступает изучение различных закономерностей, свойственных человеческому мышлению, выражающихся как в объективных процессах, так и в обратных им.

Иными словами, основная задача науки состоит в том, чтобы познавать происходящие в мозгу человека процессы, благодаря которым сознание формирует субъективные отражения или же восприятие окружающей индивидуума реальности. То есть главное, что изучается данной наукой, это сущность и течение психических проявлений.

Что эти задачи включают в себя?

Психологические задачи включают в себя изучение нескольких направлений, относящихся к проявлениям человеческого сознания. Наибольшим приоритетом среди них обладают:

- структурные процессы, происходящие в мозгу;

- субъективное восприятие и варианты его формирования;

- становление психической деятельности и ее развитие;

- зависимость от объективных реалий, условий жизнедеятельности и воспитания;

- влияние физиологических процессов на мышление.

Таким образом, в понятие «психологические задачи» входит изучение всех аспектов процессов восприятия и мышления человека, включая и влияние на них окружающего объективного мира, состояния здоровья и прочих факторов.

В чем цели психологии?

Научные цели, безусловно, взаимосвязаны с задачами. Различие заключается в том, что цели подразумевают не только изучение какого-либо аспекта мышления, психического процесса, восприятия, но и практическое использование имеющихся знаний.

Иными словами, цели и задачи психологической научной деятельности в совместном рассмотрении заключаются в том, чтобы понять происходящие в мозгу процессы и использовать полученные знания для влияния на них.

Попросту говоря, главной целью психологии является решение возникающих задач на практике, выражающееся в коррекции происходящих в мозгу человека процессов, относящихся как мышлению, так и к восприятию.

Что подразумевается под понятием «диагностика»?

Диагностика в психологии – отдельное направление. Нередко эту область науки называют «психодиагностика», делается это для того, чтобы сразу же становилось понятно, о чем именно идет речь.

Нередко эту область науки называют «психодиагностика», делается это для того, чтобы сразу же становилось понятно, о чем именно идет речь.

Этот раздел психологии крайне важен для практической деятельности специалистов. В рамках данного направления обозначаются или же формируются конкретные методики, при помощи которых становится возможным охарактеризовать душевное состояние человека, выявить наличие в его психике каких-либо отклонений и, соответственно, диагностировать их.

Помимо разработки необходимых для практической деятельности методик, задачи психологической диагностики включают в себя и определение рамок, в которых могут находиться индивидуальные особенности осуществления процессов мышления и восприятия окружающей действительности. Иными словами, эта отрасль занимается поиском или же определением той грани, которая отделяет гениальность от сумасшествия, индивидуальность от отклонения.

Как классифицируются методы в психодиагностике?

Все методики диагностики, делающие возможным решение психологических задач, делятся на два крупных типа:

- исследовательские;

- практические.

К первым относятся как теоретические, так и практические работы ученых. Вторые же включают в себя такие способы сбора и систематики информации, как:

- тестирование;

- наблюдение;

- опросы или беседы;

- фиксирование различных реакций и взаимосвязей.

Наблюдение, как и прочие методики, задействуемые в психодиагностике, может быть прямым или же косвенным. Наблюдение является основным способом для сбора информации, определения проявлений и характеристик какого-либо процесса, выявления его закономерностей.

Какими бывают методики, применяемые в психологической диагностике?

Важность применяемых в психодиагностике методов нельзя недооценивать, поскольку именно на их использовании базируются и все остальные сферы этой науки.

Используется целый ряд методик для решения каждой отдельной задачи психологической. Психологии свойственно разделение применяемых диагностических и исследовательских методик на следующие группы:

- объективные;

- экспериментальные;

- опросные.

Опросные методики в основном служат для сбора информации, составления статистики. То есть эти данные могут послужить основой, базой для работы специалиста с конкретной задачей. Фундаментом, от которого можно отталкиваться для поиска решения в каждом отдельном случае.

К этим методам относятся и беседы психолога с пациентом, тестирования, анкетирования и прочие исследования, подразумевающие наличие взаимоотношений в форме «вопрос-ответ».

Под объективными способами понимается все, что не допускает двусмысленности в понимании. То есть неоспоримые явления, процессы, последствия или закономерности. Для объективных диагностических методик задействуется в основном наблюдение, однако применяются и различные физиологические обследования, в тех случаях, когда специалисты считают их необходимыми.

Экспериментальные способы – это не только те методики, которые не имеют достаточно большого распространения и не являются неоспоримыми, но еще и сочетающие в себе несколько различных вариантов диагностических психологических исследований.

Что понимается под решением психологической задачи?

Понимается в общем смысле этот термин буквально. То есть решение психологической задачи — это не что иное, как достижение определенного, конкретного результата, нужного в обособленных обстоятельствах или случаях. То есть, если речь идет о научных исследованиях или наблюдениях, то в качестве решения выступят сделанные специалистами выводы.

Если рассматриваются задачи психологической службы помощи населению, то в виде решения выступают принятые в каждой конкретной ситуации меры. Если же говорить о терапевтических услугах, то, безусловно, результатом является избавление человека от его проблемы.

То есть в качестве решения выступает достижение результата, необходимого в определенной сфере. Например, в психодиагностике это может быть максимально раннее выявление наличия каких-либо проблем, присутствующих в процессах восприятия и мышления. А в практической психологии, соответственно, их устранение.

Какие пути используются?

Решение той или иной задачи в психологии может быть достигнуто двумя основными путями – суб- и объективным. Каждый из них имеет собственные специфические отличия и целесообразен при определенных обстоятельствах.

Каждый из них имеет собственные специфические отличия и целесообразен при определенных обстоятельствах.

Объективный путь объединяет методики, в которых результаты, как и наблюдаемые процессы, выводы, никоим образом не зависят от отношения, взглядов, действий или иных аспектов индивидуальности. Это относится как к объекту наблюдения, так и к специалистам, его осуществляющим.

Субъективный же путь обозначения задачи и вариантов нахождения ее решения объединяет те методики, в которых используются данные, полученные способом, не исключающим определяющее влияние желания, настроения и прочих подобных факторов. То есть этот путь включает в себя методики, базирующиеся на субъективных данных. Примером этого может стать любая анкета или же тест. Ответы на вопросы в них зависят от большого числа индивидуальных переменных, таких как сиюминутное настроение, наличие мигрени, раздраженность или ощущение счастья и прочих, аналогичных эмоций.

Схема решения и пример

Любую психологическую проблему можно представить в виде череды взаимосвязанных процессов. Задачи психологической работы на практике состоят в том, чтобы выявить последовательность, добраться до первопричины и устранить ее или же найти иной способ решения проблемы.

Задачи психологической работы на практике состоят в том, чтобы выявить последовательность, добраться до первопричины и устранить ее или же найти иной способ решения проблемы.

Представить ситуацию, являющуюся задачей психологии, требующей решения, можно на простом примере:

- человек занят написанием дипломной работы;

- он постоянно отвлекается, находит массу промежуточных занятий – сварить кофе, посмотреть новости, размять спину и так далее;

- время проходит – текст не написан.

Эта ситуация есть не что иное, как психологическая проблема или же задача, нуждающаяся в решении.

Решать ее нужно, начав с поиска первопричины, которая в данном случае находится внутри человеческого разума. Следует понять, почему возникает желание отвлекаться. Как правило, это случается из-за отсутствия интереса к теме и лени. Вариантом решения в данном случае может стать следующее:

- устранение всех «соблазнов»;

- активация волевого импульса.

Разумеется, данный пример является максимально примитивным, однако он вполне актуален в обычной жизни и точно отражает суть того, что можно считать психологической проблемой или задачей.

Что такое психологическое исследование?

Психологическим исследованием называют научный познавательный и одновременно производственный процесс. Иными словами, психологическое исследование – это тот путь, который проделывает каждый специалист, продвигаясь к намеченной цели.

То есть это процесс продвижения к тому, что нужно познать, путем решения возникающих текущих задач или же изучения и преодоления проблем.

Какими бывают эти исследования?

Психологические исследования классифицируются в соответствии с теми задачами, проблемами и целями, которые стоят перед специалистами.

Выделяют следующие типы:

- поисковое;

- структурное;

- экспериментальное.

Поисковые исследования обычно ведутся во время начальных стадий работы. Это своего рода разведка, действия, целью которых является получение максимального объема информации, данных об имеющейся проблеме или о предмете изучения. Целями исследований этого типа является определение представления дальнейших путей и методик, необходимых в конкретном случае.

Структурный тип исследований нацелен на то, чтобы максимально сузить круг изучаемых вопросов, то есть – на выделение приоритетных моментов.

Исследование, проводимое по экспериментальному типу, подразумевает погружение в предмет изучения. Его целью является доскональное выявление всех характерных взаимосвязей происходящих процессов. Также в это понятие входит определение причинно-следственных цепей и запускающих их действий, механизмов, явлений.

Какие задачи у психологических исследований?

Задачи у каждого типа исследований собственные. Иными словами, действия ученых направлены на достижение определенных целей, чем и определяется перечень задач и проблем, нуждающихся в решении.

Перечислить все задачи психологического исследования в той или иной области невозможно, поскольку они не являются незыблемыми величинами. Тем не менее можно выделить несколько направлений, в рамках которых находится большая их часть.

Обычно задачи психологического обеспечения или же обоснования каких-либо процессов, возникающих в ходе исследований, бывают направлены на достижение таких целей:

- обретение достоверной информации, сбор данных;

- представление совокупности характеристик предмета изучения;

- сравнение объекта работы с имеющимися статистическими образцами или же примерами;

- обозначение динамики роста или спада психологических процессов;

- выявление причинно-следственных цепей.

Безусловно, финальной задачей всех видов исследований является коррекция нарушений в психологических процессах, а не только их изучение.

Что такое психологическая задача? Оперативная гибкость «задачи» в психологических лабораторных экспериментах

Олдерсон-Дэй, Бен и Чарльз Фернихоу. 2015. «Внутренняя речь: развитие, когнитивные функции, феноменология и нейробиология». Психологический бюллетень 141 (5): 931–965.

Али, Сабрина С., Майкл Лифшиц и Али Раз. 2014. «Эмпирическое нейрочарование: от чтения мыслей к критическому мышлению». Frontiers in Human Neuroscience 8.

Antrobus, John S. 1968. «Теория информации и независимое от стимулов мышление». Британский журнал психологии 59 (4): 423–430.

Антробус, Джон С., Джером Л. Сингер и Шон Гринберг. 1966.

«Исследования в потоке сознания: экспериментальное усиление и подавление спонтанных когнитивных процессов». Перцептивные и моторные навыки 23 (2): 399-417.

Эшмор, Малкольм, Стивен Д. Браун и Кэти Макмиллан. 2005. «Затерянные в торговом центре с Месмером и Вундтом: демаркации и демонстрации в психологии». Наука, технологии и человеческие ценности 30(1): 76–110.

Браун и Кэти Макмиллан. 2005. «Затерянные в торговом центре с Месмером и Вундтом: демаркации и демонстрации в психологии». Наука, технологии и человеческие ценности 30(1): 76–110.

Балмер, Энди С., Кейт Балпин и Сьюзен Молинье-Ходжсон. 2016. Синтетическая биология: социология меняющихся практик. Бейзингсток, Хэмпшир: Пэлгрейв Макмиллан.

Баум, Карлос. 2016. «Стабилизация познания: подход STS к отчету Фонда Слоана». Теория и психология 26 (6): 773–787.

Брюс, Энн, Кэтрин Лайалл, Джойс Тейт и Робин Уильямс. 2004. «Междисциплинарная интеграция в Европе: пример Пятой рамочной программы. Фьючерсы. (Трансдисциплинарность) 36 (4): 457–470.

Каллард, Фелисити и Дэниел С. Маргулис. 2011. «Субъект в состоянии покоя: новые представления о себе и мозге из исследования когнитивной нейробиологии« состояния покоя »». Субъективность 4(3): 227–257.

Каллард, Фелисити, Джонатан Смоллвуд, Йоханнес Голчерт и Дэниел С. Маргулис. 2013. «Эпоха блуждающего разума? Исследование самогенерируемой умственной деятельности в XXI веке». Границы психологии 4:891.

Границы психологии 4:891.

Каллард, Фелисити и Дес Фицджеральд. 2015. Переосмысление междисциплинарности в социальных и неврологических науках. Бейзингсток: Пэлгрейв Макмиллан.

Кристофф, Калина, Закари С. Ирвинг, Киран С. Р. Фокс, Р. Натан Спренг и Джессика Р. Эндрюс-Ханна. 2016. «Блуждание разума как спонтанная мысль: динамическая структура». Nature Reviews Neuroscience 17 (11): 718–731.

Корбаллис, Майкл С. 2015. Блуждающий разум: что делает мозг, когда вы не смотрите. Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета.

Данцигер, Курт. 1994. Построение предмета: исторические истоки психологических исследований. Кембридж и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Дастон, Лотарингия. 2000. «Появление научных объектов». В «Биографиях научных объектов» под редакцией Лоррейн Дастон, стр. 1–41. Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета.

Дерксен, Мартен, Сигне Виккельсё и Анн Больё. 2012. «Социальные технологии: междисциплинарные размышления о технологиях в социальных науках и из них». Теория и психология 22 (2): 139–147.

Теория и психология 22 (2): 139–147.

Фицджеральд, Дес, Мелисса М. Литтлфилд, Каспер Дж. Кнудсен, Джеймс Тонкс и Мартин Дж. Дитц. 2014. Амбивалентность, двусмысленность и политика экспериментального знания: трансдисциплинарная неврологическая встреча. Социальные исследования науки 44 (5): 701–721.

Фицджеральд, Дес и Фелисити Каллард. 2015. «Социальные науки и неврология за пределами междисциплинарности: экспериментальные запутанности». Теория, культура и общество 32 (1): 3–32.

Фризе, Кэрри и Адель Э. Кларк. 2012. «Транспонирование совокупности знаний в технике: модели животных в работе в репродуктивных науках». Социальные исследования науки 42 (1): 31–52.

Фокс, Киран Ч.Р., Натан Спренг, Мелисса Элламил, Джессика Р. Эндрюс-Ханна и Калина Кристофф. 2015. «Блуждающий мозг: метаанализ функциональных нейровизуализационных исследований блуждания ума и связанных с ним спонтанных мыслительных процессов». НейроИзображение 111: 611–621.

Джайлз, Дэвид С. 2008. Передовые методы исследования в психологии. 1-е издание. Лондон и Нью-Йорк: Routledge, Taylor and Francis Group.

2008. Передовые методы исследования в психологии. 1-е издание. Лондон и Нью-Йорк: Routledge, Taylor and Francis Group.

Грэм, Дэниел В. 2008. «Гераклит: поток, порядок и знание». В Оксфордском справочнике по досократической философии под редакцией Патрисии Курд и Дэниела У. Грэма, 169–188. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Хейворд, Родри. 2017. «Желудок Бусмана и воплощение современности». Современная британская история 31 (1): 1–23.

Хёффдинг, Саймон и Кристиан Мартини. 2016. «Формирование феноменологического интервью: что, почему и как». Феноменология и когнитивные науки 15 (4): 539–564.

Джек, Энтони и Андреас Ропсторфф. ред. 2003. Доверяя Субъекту? Использование интроспективных данных в когнитивной науке. Том 1. Эксетер: Выходные данные Academic.

Джерсилд, Артур Т. 1927. «Ментальная установка и сдвиг». Архив психологии, вып. 89, изд. Р. С. Вудворт. Нью-Йорк.

Кейн, Майкл Дж., Джорджина М. Гросс, Шарлотта А. Чун, Бриджит А. Смикенс, Мэтт Э. Мейер, Пол Дж. Сильвия, Томас Р. Квапил. 2017. «Для кого разум блуждает и когда, зависит от лабораторных и повседневных условий». Психологическая наука 28(9)): 1271–1289.

Смикенс, Мэтт Э. Мейер, Пол Дж. Сильвия, Томас Р. Квапил. 2017. «Для кого разум блуждает и когда, зависит от лабораторных и повседневных условий». Психологическая наука 28(9)): 1271–1289.

Китинг, Питер и Альберто Камброзио. 2000. «Биомедицинские платформы». Конфигурации 8(3): 337–387.

Келлер, Эвелин Фокс. 1999. Переосмысление жизни: метафоры биологии двадцатого века. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета.

Латур, Бруно. 1987. Наука в действии: как следовать за учеными и инженерами в обществе. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Леонелли, Сабина, Рэйчел А. Анкени, Николь С. Нельсон, Эдмунд Рамсден. 2014. «Создание моделей человеческого поведения: модели, расположенные в североамериканских исследованиях алкоголя», 1950 лет». Наука в контексте 27 (3): 485–509.

Маккиннон, Мэтью. 2016. «Опасности блуждающего разума». Доступно по адресу: https://www.psychologytoday.com/blog/the-neuroscience-mindfulness/201604/the-dangers-wandering-mind (дата обращения: 28 июля 2017 г. ).

).

Мэндлер, Джордж. 2011. История современной экспериментальной психологии: от Джеймса и Вундта до когнитивной науки. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.

Моравски, Джилл. 2015. «Эпистемологическое головокружение в лаборатории психологии: живые субъекты, тревожные экспериментаторы и экспериментальные отношения», 1950–1970». Исида 106 (3): 567–597.

Морком, Алекса М. и Пол С. Флетчер. 2007. «Есть ли у мозга базовый уровень? Почему мы должны сопротивляться отдыху». НейроИзображение 37(4): 1073–1082.

Мюнстерберг, Хьюго. 1913. Психология и промышленная эффективность. Бостон: Хоутон Миффлин.

Мерфи, Мишель. 2006. Синдром больного здания и проблема неопределенности: экологическая политика, технонаука и работницы. Дарем, Северная Каролина: Издательство Университета Дьюка.

Нельсон, Николь С. 2013. «Моделирование мыши, человека и дисциплины: эпистемические каркасы в генетике поведения животных». Социальные исследования науки 43 (1): 3–29.

Оксфордский словарь английского языка (1921 г. ) «wander, v. 1a» Доступно по адресу: http://www.oed.com/view/Entry/225437?rskey=iiKEec&result=2&isAdvanced=false.

) «wander, v. 1a» Доступно по адресу: http://www.oed.com/view/Entry/225437?rskey=iiKEec&result=2&isAdvanced=false.

Оксфордский словарь английского языка (без даты) «Aufgabe, n.» Доступно по адресу: http://www.oed.com/view/Entry/13056?redirectedFrom=aufgabe&.

Петитменжен, Клэр. 2006. «Описание субъективного опыта от второго лица: метод интервью для науки о сознании». Феноменология и когнитивные науки 5 (3–4): 229–269.

Пикерсгилл, Мартин. 2011. «Расстройство порядка: производство знаний и неопределенность в исследованиях в области неврологии». Наука как культура 20 (1): 71–87.

Пиллэй, Срини. 2017. «Ваш мозг не может удерживать слишком много внимания». Harvard Business Review, 12 мая. Доступно по ссылке: https://hbr.org/2017/05/your-brain-can-only-take-so-much-focus (дата обращения: 28 июля 2017 г.).

Поэрио, Джулия. 2016. Воображая других: социальные мечты и регулирование социально-эмоционального благополучия. Кандидат наук. Университет Шеффилда. Доступно по адресу: http://etheses.whiterose.ac.uk/11724/ (дата обращения: 23 февраля 2017 г.).

Доступно по адресу: http://etheses.whiterose.ac.uk/11724/ (дата обращения: 23 февраля 2017 г.).

Пауэлл, Хилари, Моррисон, Хейзел и Фелисити Каллард. 2018. «Блуждающие умы: прослеживание внутренних миров через историко-географическую художественную инсталляцию». Геогуманитарные науки 4 (1): 132–156.

Райнбергер, Ханс-Йорг. 1997. К истории эпистемологических вещей: синтез белков в пробирке. Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета.

Розенталь, Кейтлин. 2018. Учет рабства: Мастера и управление. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Шулл, Наташа Д. и Кейтлин Залум. 2011. «Близорукий мозг: нейроэкономика и управление выбором во времени». Социальные исследования науки 41 (4): 515–538.

Сели, Пол, Джонатан Смоллвуд, Джеймс Аллан Чейн и Дэниел Смайлек. 2015. «О связи блуждания ума и симптоматики СДВГ». Psychonomic Bulletin & Review 22 (3): 629–636.

Зингер, Джером Л. 1975. «Навигация по потоку сознания: исследование мечтаний и связанных с ними внутренних переживаний». Американский психолог 30: 727–738.

Американский психолог 30: 727–738.

Смоллвуд, Джонатан и Джонатан В. Скулер. 2006 «Беспокойный разум». Психологический бюллетень 132 (6): 946–958.

Смоллвуд, Джонатан и Джонатан В. Скулер. 2015. «Наука о блуждании разума: эмпирически ориентироваться в потоке сознания». Ежегодный обзор психологии 66: 487–518.

Ставарчик Давид. 2018. «Феноменологические свойства блуждания ума и мечтаний: исторический обзор и функциональные корреляции». В Оксфордском справочнике по спонтанному мышлению: блуждание ума, творчество и сновидения под редакцией Калины Кристофф и Кирана Ч. Р. Фокса, 193–214. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Томпсон Кляйн, Джули. 2010. «Таксономия междисциплинарности». В Оксфордском справочнике по междисциплинарности под редакцией Роберта Фродемана, Джули Томпсон Кляйн и Карла Митчема, стр. 15–30. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Вудворт, Роберт Сешнс. 1899. Точность произвольного движения. Нью-Йорк и Лондон: Macmillan.

Вульф, Вирджиния. 2008 [1921]. Знак на стене и другие короткометражки. Под редакцией Дэвида Брэдшоу. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Вордсворт, Уильям. 1984 [1805]. Прелюдия. В Уильяме Вордсворте под редакцией Стивена Гилла. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Анализ задач | Психология Вики

Оценка |

Биопсихология |

Сравнительный |

Познавательный |

Развивающие |

Язык |

Индивидуальные различия |

Личность |

Философия |

Социальные |

Методы |

Статистика |

Клинический |

Образовательные |

промышленный |

Профессиональные товары |

Мировая психология |

Клинический: Подходы · Групповая терапия · Методы · Типы проблем · Области специализации · Таксономии · Терапевтические проблемы · Способы доставки · Проект перевода модели · Личный опыт ·

Анализ задачи — это анализ того, как выполняется задача, включая подробное описание как физической, так и умственной деятельности, продолжительность задачи и ее элементов, частоту выполнения задачи, распределение задач, сложность задачи, условия окружающей среды, необходимую одежду и оборудование, и любые другие уникальные факторы, задействованные или необходимые для выполнения данной задачи одним или несколькими людьми.

Информация, полученная в результате анализа задач, может затем использоваться для многих целей, таких как отбор и обучение персонала, разработка инструментов или оборудования, разработка процедур (например, разработка контрольных списков или систем поддержки принятия решений) и автоматизация.

Термин «задача» часто используется как синоним действия или процесса. Анализ задачи часто приводит к иерархическому представлению того, какие шаги необходимо выполнить для выполнения задачи, для которой есть цель и для которой выполняется некоторое «действие» самого низкого уровня. Анализ задач часто выполняется специалистами по человеческому фактору.

Анализ задач может включать ручные задачи, такие как кладка кирпича, и анализироваться как исследования времени и движения с использованием концепций промышленной инженерии. Когнитивный анализ задач применяется к современным рабочим средам, таким как диспетчерский контроль, где выполняется мало физических работ, но задачи больше связаны с оценкой ситуации, принятием решений, планированием и выполнением ответных мер.

Анализ задач также используется в образовании. Это модель, которая применяется к заданиям в классе, чтобы определить, какие компоненты учебной программы хорошо соответствуют способностям учащихся с ограниченными возможностями обучения и какие модификации заданий могут потребоваться. Он обнаруживает, с какими задачами человек не справился, и какие задачи требует обработки информации, какие из них легкие, а какие проблематичные. Модификация поведения — это разбиение сложной поведенческой последовательности на этапы. Это часто служит основой для цепочки.

Содержание

- 1 Анализ задачи: сбор данных

- 2 Вычислительные модели выполнения когнитивных задач

- 3 Анализ задачи и анализ рабочей области

- 4 Анализ задач и документация

- 5 См. также

- 6 Дальнейшее чтение

- 7 Внешние ссылки

Анализ задач: сбор данных

Аналитик часто непосредственно наблюдает за задачами, выполняемыми практиками (как в этнографических исследованиях), и может записывать на аудио- и видеокассеты реальное выполнение задачи.

Вычислительные модели выполнения когнитивных задач

Анализ задачи и анализ рабочей области

Если анализ задачи уподобить набору инструкций о том, как перемещаться из точки А в точку Б, то анализ рабочей области (АВР) подобен анализу рабочей области. карта местности, включающая точки A и B (см. Lintern, 2005). WDA шире и фокусируется на ограничениях окружающей среды и возможностях поведения, как в гибсоновской экологической психологии и дизайне экологического интерфейса.

Анализ задач и документирование

С 1980-х годов основное изменение в технической документации заключалось в том, чтобы акцентировать внимание на задачах, выполняемых с системой, а не на документации самой системы. (Hackos and Redish, 1998) В частности, в документации по программному обеспечению длинные печатные технические руководства, исчерпывающе описывающие каждую функцию программного обеспечения, заменяются интерактивной справкой, организованной в виде задач.

По словам историка технических коммуникаций Р. Джона Брокманна, эта ориентация на задачи в технической документации началась с публикации руководств, выпущенных IBM в конце 1980-х годов. Более поздние исследования IBM привели к теории минимализма Джона Кэрролла в 1990-х годах.

С разработкой XML в качестве языка разметки, подходящего как для печатной, так и для онлайновой документации (заменив SGML акцентом на печать), IBM в 2000 году разработала XML-стандарт Darwin Information Typing Architecture. Теперь стандарт OASIS, DITA уделяет большое внимание по анализу задач. Его три основных типа информации: «Задача», «Концепция» и «Справочник». Задачи анализируются по шагам с основной целью выявления шагов, которые можно повторно использовать в нескольких задачах.

См. также

- Прикладной анализ поведения

- Когнитивная эргономика

- Постоянная выдержка времени

- Прямая инструкция

- Надежность человека

- Анализ работы

- Процедурная память

- Процедурные знания

- Запрограммированная инструкция

- Системный анализ

- Сложность задачи

- Рабочий процесс

Дополнительная литература

- Крэндалл Б.