Юнг психолог: Аналитическая психология К. Юнга — Википедия – Аналитическая психология Карла Юнга 💡 Психология

Аналитическая психология Карла Юнга 💡 Психология

Аналитическая психология — это одно из направлений неофрейдизма, основанное последователем З. Фрейда, швейцарским психиатром Карлом Густавом Юнгом.

Содержание:

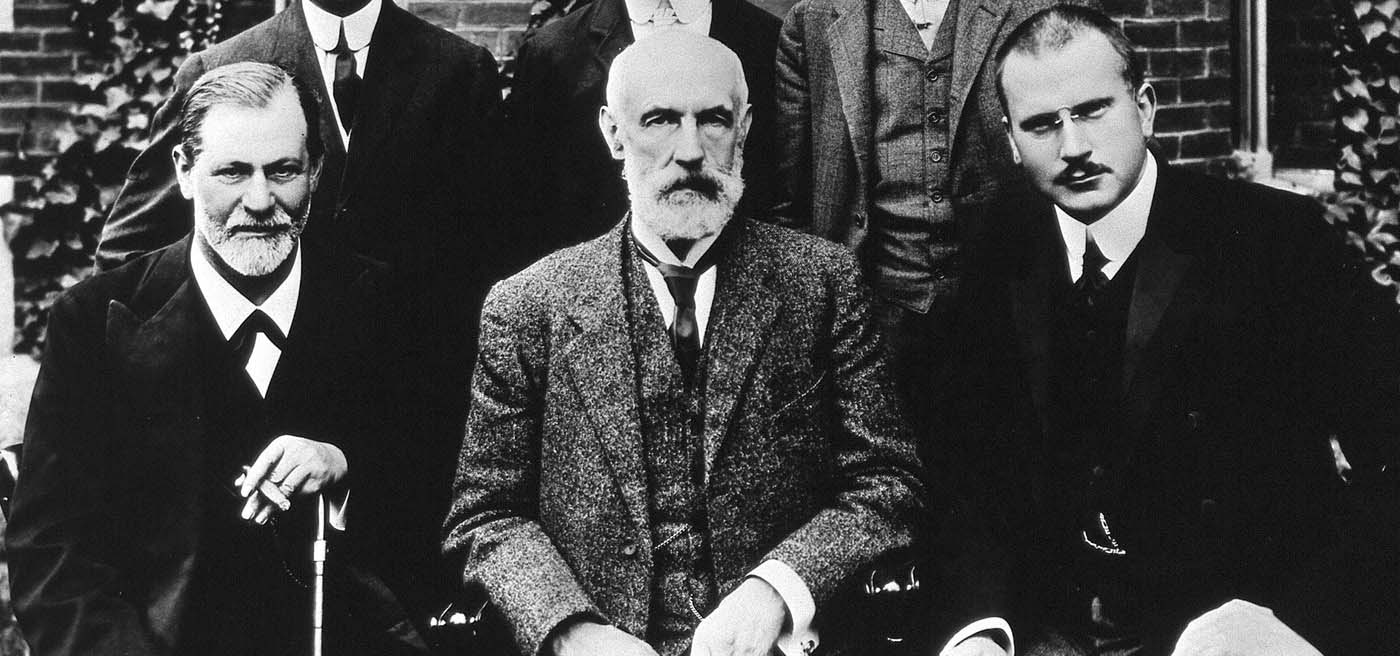

Карл Юнг (1875-1961) продолжал развитие психоаналитической теории. Он сотрудничал с Зигмундом Фрейдом и играл ведущую роль в психоаналитическом движении. Но в дальнейшем Юнг не следовал фрейдовским традициям, а пошёл своим путём, создав аналитическое направление. Потому сотрудничество Фрейда и Юнга не было столь уж долгим.

Структура личности по К. Юнгу

По Юнгу, структура личности состоит из Эго, Личного бессознательного и Коллективного бессознательного.

1. Эго — это сознание человека, или всё, что мы имеем в виду, когда говорим «Я». Оно состоит из ощущений, воспоминаний, мыслей, перцепций. Эго отвечает за самоотождествление, и фактически является центром личности.

2. Под уровнем сознания находится личное бессознательное. Этот уровень бессознательного не слишком глубок, находящиеся там события могут быть восстановлены в сознании с помощью некоторых усилий.

Личное бессознательное — это область бессознательного, содержащая в себе образования, прежде находившиеся на уровне сознания, но впоследствии забытые или подвергшиеся вытеснению.

Оно состоит из всех воспоминаний, ощущений, страхов, импульсов и желаний, нечетких восприятий и другого личного опыта, подвергшегося вытеснению или просто забытого. Личное бессознательное постоянно наполняется новыми переживаниями, которые мы либо игнорируем, либо до конца не осознаем.

Содержание личного бессознательного сгруппировано в определенные тематические комплексы: эмоции, воспоминания, желания и тому подобное. Данные комплексы проявляются в сознании в виде определенных доминирующих идей — идеи силы или идеи неполноценности — и таким образом оказывают влияние на поведение. Комплекс предстает чем-то вроде маленькой личности внутри личности человека как целого.

Комплексы — это эмоционально заряженные группы мыслей, чувств и воспоминаний. У каждого из нас есть материнский и отцовский комплексы — эмоциональные впечатления, мысли и чувства, связанные с этими фигурами и сценариями их жизни и взаимодействия с нами. Распространённый в наше время комплекс власти — это когда человек очень много своей психической энергии посвящает мыслям и чувствам о контроле, доминировании, долге, подчинении. Хорошо также известен комплекс неполноценности.

3. Ниже уровня личного бессознательного лежит более глубокий уровень — коллективное бессознательное.

Коллективное бессознательное — это наиболее глубокий уровень психической деятельности, содержащий в себе врожденный опыт прошлых поколений людей, а также животных предков.

Коллективное бессознательное содержит в себе универсальный эволюционный опыт и составляет основу личности человека. Опыт, находящийся в коллективном бессознательном, является действительно бессознательным. Мы не можем осознать его, каким-либо образом вспомнить, как это возможно с содержанием личного бессознательного.

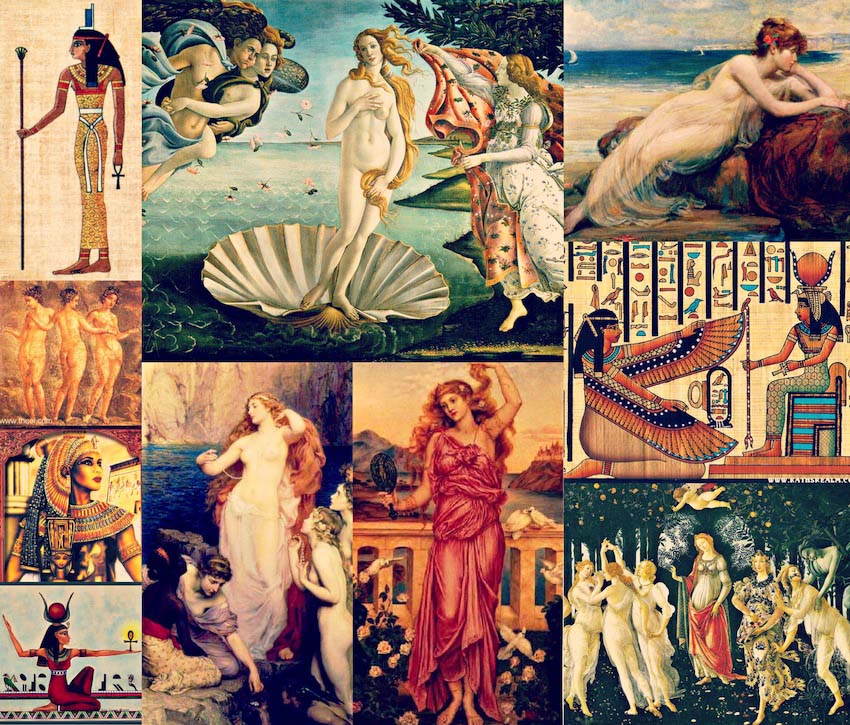

Юнг считал, что коллективное бессознательное — наследие предков, сформировавшиеся в процессе эволюции человечества. Это скрытые воспоминания и опыт, передающиеся на генном уровне. Прямое подтверждение существованию коллективного бессознательного Юнг находил в повторяющихся в культурах разных народов мира символах и образах. Например, во многих мифах встречаются одинаковые описания богини Плодородия, которая является прообразом архетипа Матери.

В основном коллективное бессознательное проявляется в образах — архетипах, которые являются общими для всего человечества.

Архетипы

Архетипы — это врожденные тенденции внутри коллективного бессознательного, которые являются внутренними детерминантами психической жизни человека.

Они направляют действия человека в определенное русло, в чем-то схожее с тем, каким образом вели себя в подобных ситуациях наши животные предки. Архетипы обнаруживают себя в сознании в виде эмоций и некоторых других психических явлений. Они обычно связаны с такими важнейшими моментами жизненного опыта, как рождение и смерть, основные стадии жизненного пути (детство, юность), а также с реакцией на смертельную опасность.

Юнг исследовал мифологию и художественное творчество ряда древнейших цивилизаций, выявляя лежащие в их основе архетипические символы. Оказалось, что существует значительное количество таких символов, которые присущи всем архаическим культурам, причем даже таким, которые были столь разделены во времени и пространстве, что прямой контакт между ними был заведомо невозможен. Ему также удалось обнаружить в сновидениях пациентов нечто, что он посчитал следами подобных символов. Это еще более укрепило Юнга в его приверженности идее коллективного бессознательного.

Четыре таких архетипа встречаются чаще других — это Персона, Анима и Анимус, Тень, Самость.

1. Архетипы Аниме и Анимус — это две составляющие одного целого. Они отражают предположение Юнга, что каждый человек несет в себе определенные психологические характеристики противоположного пола.

Анима отражает женские бессознательные (феминные) черты в мужском характере, а Анимус — мужские бессознательные (маскулинные) характеристики в женском.

Как и большинство других архетипов, эта пара берет начало в наиболее глубинных, примитивных слоях опыта предков человека, когда мужчины и женщины усваивали определенные эмоциональные и поведенческие тенденции противоположного пола. Таким образом, каждому человеку присущи чувства, эмоции и переживания обоих полов.

Эти архетипы не только являются причиной наличия у представителей каждого пола черт противоположного; они также действуют как коллективные образы, мотивирующие представителей каждого пола на то, чтобы понять представителей другого и ответить.

2. Архетип Персона (Маска)— это та маска, которую каждый из нас надевает, общаясь с другими людьми. Она включает наши социальные роли, индивидуальный стиль выражения.

Персона представляет нас такими, какими мы хотим, чтобы нас воспринимало общество. Она может не совпадать с подлинной личностью индивида. Понятие Персоны у Юнга аналогично понятию ролевого поведения в социологии, когда мы поступаем так, как, по нашему мнению, люди ожидают, что мы поступим в тех или иных ситуациях.

Персона имеет как позитивный, так и негативный аспекты. Доминирующая Персона может подавлять, даже задушить индивидуальность. Те, кто отождествляет себя со своей Персоной, начинают видеть себя только с точки зрения своих поверхностных социальных ролей или фасада. К. Юнг называл также Персону архетипом конформности. Вместе с тем Персона не только негативна, она защищает Эго и душу в целом от различных социальных сил и направленных на нее покушений.

3. Архетип Тени – это центр личного бессознательного, фокус для материала, который был вытеснен из сознания; это некая обратная, темная сторона Я. Он наиболее глубоко укоренен в животном прошлом человека. Юнг считал ее своеобразным наследием низших форм жизни.

Он включает тенденции, желания, воспоминания, переживания, которые отрицаются индивидуумом как несовместимые с его Персоной или противоречащие социальным стандартам и идеалам.

Тень представляет собой совокупность всех наших аморальных, неистовых, страстных и абсолютно неприемлемых желаний и поступков. Юнг писал, что тень подталкивает нас совершить нечто такое, чего мы в нормальном состоянии никогда себе не позволим. Когда с нами случается нечто подобное, мы склонны объяснять происшедшее тем, что на нас нечто нашло. Это «нечто» и есть тень, наиболее примитивная часть нашей природы.

Однако тень имеет и свою позитивную сторону. Она — источник спонтанности, творческого порыва, внезапных озарений и глубоких эмоций, без чего нормальная, полноценная человеческая жизнь также невозможна.

4. Архетип Самость – это центр личности, вокруг которого группируются все остальные системы. Она удерживает эти системы вместе и обеспечивает личности единство, равновесие и стабильность. Это центральный архетип целостности личности, который интегрирует сознательное и бессознательное в психике человека.

Самость – это и подлинный субъект, и целостная личность, и цель жизни человека, к которой он постоянно стремится, но которую редко достигает. Прежде, чем самость воплотится, необходимо, чтобы различные компоненты личности прошли полное развитие и индивидуализацию. По мнению К. Юнга личность может достичь равновесия лишь в результате длительного процесса психологического созревания, называемого им индивидуализацией.

Интроверты и экстраверты

Одним из самых больших вкладов Юнга в современную психологию является введение понятий «экстраверсия» и «интроверсия». Он ввёл понятия экстраверсии и интроверсии как основные виды направленности личности (эго-ориентации).

Экстраверты — это такие люди, которые направляют либидо (жизненную энергию) вовне, на внешние события и других людей.

Они легко идут на контакт с незнакомыми, коммуникативные, доброжелательны, часто очень разговорчивы и активны. Взаимодействуя с окружающими, экстраверт развивается, как личность, поэтому ему сложно даётся вынужденное одиночество.

Люди подобного типа обычно подвержены воздействию окружения, легко приспосабливаются к обществу, в котором живут, и уверены в себе в широком диапазоне различных ситуаций.

Интроверты — это такие люди, которые направляют либидо на внутренний мир.

Такие люди склонны к созерцательности, интроспекции. Они мало поддаются внешним влияниям, менее уверены во взаимоотношениях с другими людьми и внешним миром и менее социально приспосабливаемы, нежели экстраверты.

Человек с доминирующей интроверсией отличается замкнутостью, немногословностью, склонностью к одиночеству. Интроверт черпает энергию из своих внутренних духовных источников, поэтому избегает больших шумных компаний.

В каждом человеке такие полярные типы, как правило, сосуществуют вместе, однако, какой-то один из них доминирует. Тем не менее, доминирующий тип реакции в определенной степени зависит от ситуации. Например, обычно интровертированный человек может оказаться достаточно социально гибким в ситуации, затрагивающей его интересы.

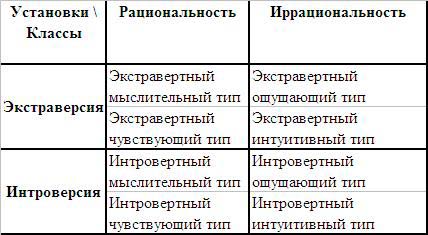

Позже Юнг дополняет свою теорию психотипов (психологических типов). Он считает, что все личностные различия проявляют себя в четырех основных функциях: мышлении, чувствах, ощущении и интуиции, при помощи которых мы и можем ориентироваться как во внешнем, объективном мире, так и в мире внутреннем, субъективном. Мышление и чувство относятся к рациональным психическим функциям, а ощущение и интуиция к иррациональным.

Каждая из этих функций есть у каждого из нас, кроме этого, каждая функция бывает ориентирована вовне или вовнутрь и бывает экстравертной или интроверной. Итого получается 8 разных психических функций. Одна из них является наиболее удобной для адаптации, потому считается ведущей и определяет одноимённый тип личности по Юнгу: мыслящий, чувствующий, ощущающий или интуитивный (экстравертный или интровертный).

Отличия психоанализа Фрейда от аналитической психологии Юнга

Чем же взгляды Фрейда отличались от взглядов Юнга? Давайте выделим некоторые отличия.

1. Главные отличия аналитической психологии Карла Юнга от фрейдовского психоанализа касаются вопроса о природе либидо. Если Фрейд характеризует либидо преимущественно в терминах сексуальной сферы, то для Юнга либидо — это жизненная энергия вообще, в которой сексуальная активность присутствует только как один из компонентов и проявляется в росте и размножении, а также в других наиболее важных для конкретного человека видах деятельности.

2. Так же, Юнг отвергал фрейдовское понятие эдипова комплекса. Он объяснял привязанность ребенка к матери чисто житейскими потребностями ребенка, и способностью матери их удовлетворять.

По мере роста ребенка у него появляются сексуальные потребности, которые накладываются на прежде доминировавшие потребности в еде. Юнг высказал предположение, что энергия либидо приобретает гетеросексуальные формы лишь в пубертатный период. Он не отрицал напрочь наличия сексуальных сил в детском возрасте, однако свел сексуальность до положения лишь одного из многих влечений в психике.

3. С точки зрения Фрейда, человек есть продукт своих детских переживаний. Для Юнга же человек определяется не только прошлым, но в равной мере и своими целями, ожиданиями и надеждами на будущее. По его мнению, формирование личности вовсе не завершается к пяти годам. Человек может меняться и, подчас, довольно значительно, на протяжении всей своей жизни.

По убеждению К. Юнга, самоактуализации можно достичь лишь в среднем возрасте, а потому этот возраст (35-40 лет) Юнг рассматривал как критический период для личностного развития — рубеж, на котором личность претерпевает глубокие и благотворные преобразования.

Таким образом, для Юнга наиболее важным этапом личностного развития является отнюдь не детство, как у Фрейда, а, напротив, зрелые годы, время, когда он сам прошел через душевный кризис и смог преодолеть его.

4. Еще одно различие между позициями Фрейда и Юнга заключается в том, что Юнг попытался проникнуть в область бессознательного глубже, чем это удалось Фрейду. Он добавил еще одно измерение в понимание бессознательного: врожденный опыт человечества как вида, унаследованный им от своих животных предков (т.е. коллективное бессознательное).

Аналитическая психология Карла Густава Юнга

Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung) родился в Кессвиле, в Швейцарии, в 1875 году. Вырос в Базеле, Швейцария. Единственный сын пастора швейцарской реформаторской церкви, он был глубоко интровертированным ребенком, но прекрасно учился. Он жадно читал, особенно философскую и религиозную литературу, и наслаждался уединенными прогулками, во время которых восхищался тайнами природы. В школьные годы, вспоминал Юнг, он был всецело поглощен мечтами, сверхъестественными видениями и фантазиями (Jung, 1961). Он был убежден в том, что обладает тайным знанием о будущем; была у него и фантазия о том, что в нем сосуществуют два разных человека.Юнг изучал медицину в Базельском университете и получил медицинскую степень по специальности психиатрия в 1900 году. В этом же году он занял должность ассистента в Цюрихском госпитале для душевнобольных, где работал под руководством Эжена Блейлера, автора термина «шизофрения». Интерес Юнга к сложной психической жизни больных шизофренией скоро привел его к работам Фрейда (Jung, 1906/1960). После знакомства с «Толкованием сновидений» Юнг начал регулярно переписываться с Фрейдом. Наконец, они встретились в доме Фрейда в Вене, в 1907 году. Этот визит Юнга к Фрейду положил начало тесным личным и профессиональным отношениям. Образованность Юнга произвела глубокое впечатление на Фрейда. Он полагал, что Юнг мог бы идеально представлять психоанализ в мировом научном сообществе, так как не был евреем. Юнг был принят как «старший сын» с присвоением титула «наследника и кронпринца». Он был избран первым президентом Международной психоаналитической ассоциации в 1910 году. Однако в 1913 году двое ученых разорвали отношения по классическому эдипову сценарию (Alexander, 1982). В следующем году Юнг сложил с себя полномочия президента Психоаналитической ассоциации и вышел из нее. Разрыв ускорили причины как личного характера, так и теоретические расхождения. Больше они ни разу не встречались.

На протяжении следующих четырех лет Юнг переживал тяжелый душевный кризис, и это настолько ослабило его, что он отказался читать курс лекций в Цюрихском университете. Он был буквально одержим изучением собственных снов и фантазий, что, по мнению некоторых ученых, едва не привело его к помешательству (Stern, 1976). Только к концу первой мировой войны он смог прервать свое путешествие по лабиринтам внутреннего мира, чтобы создать новый подход к изучению личности, где в качестве основных идей выступали человеческие устремления и духовные потребности. Юнг приписывал все свои поздние работы и творческую активность влиянию этого периода мучительной интроспекции бездн своего бессознательного. Его автобиография «Воспоминания, сновидения, размышления» начинается с утверждения: «Моя жизнь – это история самопроявления бессознательного» (Jung, 1961, р. 3).

Трагический эпизод в жизни Юнга связан с обвинениями его в симпатиях к нацистам. Юнг со всей страстью отвергал эти нападки и был в конце концов реабилитирован. Свою дальнейшую жизнь он посвятил путешествиям по всему миру и чтению лекций. Изучение разных культур в Америке, Африке и Азии дало ему возможность расширить свое понимание природы человека. Аналитическая психология в конечном счете нашла очень широкую аудиторию в разных странах, а многие его книги не утратили своей актуальности и сегодня.

Юнг скончался в 1961 году в возрасте 86 лет в Куснахте, Швейцария.

Основные концепции и принципы аналитической психологии:

В результате переработки Юнгом психоанализа появился целый комплекс сложных идей из таких разных областей знания, как психология, философия, астрология, археология, мифология, теология и литература. Эта широта интеллектуального поиска в сочетании с непростым и загадочным авторским стилем Юнга является причиной того, что его психологическая теория наиболее трудна для понимания. Понимая эти сложности, мы, тем не менее, надеемся, что краткое знакомство со взглядами Юнга послужит вам отправной точкой для дальнейшего чтения его трудов.

Структура личности

Юнг утверждал, что душа (в теории Юнга термин, аналогичный личности) состоит из трех отдельных, но взаимодействующих структур: эго, личного бессознательного и коллективного бессознательного (Jung, 1931/1969).

Эго является центром сферы сознания. Оно представляет собой компонент psyche, включающий в себя все те мысли, чувства, воспоминания и ощущения, благодаря которым мы чувствуем свою цельность, постоянство и воспринимаем себя людьми. Эго служит основой нашего самосознания, и благодаря ему мы способны видеть результаты своей обычной сознательной деятельности.

Личное бессознательное вмещает в себя конфликты и воспоминания, которые когда-то сознавались, но теперь подавлены или забыты. В него входят и те чувственные впечатления, которым недостает яркости для того, чтобы быть отмеченными в сознании. Таким образом, юнговская концепция личного бессознательного в чем-то похожа на таковую у Фрейда. Однако Юнг пошел дальше Фрейда, сделав упор на том, что личное бессознательное содержит в себе комплексы, или скопления эмоционально заряженных мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидуумом из его прошлого личного опыта или из родового, наследственного опыта (Jung, 1921/1973). Согласно представлениям Юнга, эти комплексы, скомпонованные вокруг самых обычных тем, могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение индивидуума. Например, человек с комплексом власти может расходовать значительное количество психической энергии на деятельность, прямо или символически связанную с темой власти. То же самое может быть верным и в отношении человека, находящегося под сильным влиянием матери, отца или под властью денег, секса или какой-нибудь другой разновидности комплексов. Однажды сформировавшись, комплекс начинает влиять на поведение человека и его мироощущение. Юнг утверждал, что материал личного бессознательного у каждого из нас уникален и, как правило, доступен для осознания. В результате компоненты комплекса или даже весь комплекс могут осознаваться и оказывать чрезмерно сильное влияние на жизнь индивидуума.

И наконец, Юнг высказал мысль о существовании более глубокого слоя в структуре личности, который он назвал коллективным бессознательным (Jung, 1936/1969). Коллективное бессознательное представляет собой хранилище латентных следов памяти человечества и даже наших человекообразных предков. В нем отражены мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и являющиеся результатом нашего общего эмоционального прошлого. Как говорил сам Юнг, «в коллективном бессознательном содержится все духовное наследие человеческой эволюции, возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума» (Campbell, 1971). Таким образом, содержание коллективного бессознательного складывается благодаря наследственности и одинаково для всего человечества. Важно отметить, что концепция коллективного бессознательного была основной причиной расхождений между Юнгом и Фрейдом.

Архетипы. Юнг высказал гипотезу о том, что коллективное бессознательное состоит из мощных первичных психических образов, так называемых архетипов (буквально, «первичных моделей»)* (Jung, 1968). Архетипы – врожденные идеи или воспоминания, которые предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом. В действительности, это не воспоминания или образы как таковые, а скорее, именно предрасполагающие факторы, под влиянием которых люди проявляют в своем поведении универсальные модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект или событие. Врожденной здесь является именно тенденция реагировать эмоционально, когнитивно и поведенчески на конкретные ситуации, – например, при неожиданном столкновении с родителями, любимым человеком, незнакомцем, со змеей или смертью.

* Архетип (греч. ????????? от «????» – «начало» и «?????» – «образ») – в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. (Прим. ред.)

В ряду множества архетипов, описанных Юнгом, стоят мать, ребенок, герой, мудрец, божество Солнца, плут, Бог и смерть.

Примеры архетипов, описанных Юнгом

| Архетип | Определение | Символы |

|---|---|---|

| Анима | Бессознательная женская сторона личности мужчины | Женщина, Дева Мария, Мона Лиза |

| Анимус | Бессознательная мужская сторона личности женщины | Мужчина, Иисус Христос, Дон Жуан |

| Персона | Социальная роль человека, проистекающая из общественных ожиданий и обучения в раннем возрасте | Маска |

| Тень | Бессознательная противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в сознании | Сатана, Гитлер, Хусейн |

| Самость | Воплощение целостности и гармонии, регулирующий центр личности | Мандала |

| Мудрец | Персонификация жизненной мудрости и зрелости | Пророк |

| Бог | Конечная реализация психической реальности, спроецированной на внешний мир | Солнечное око |

Юнг полагал, что каждый архетип связан с тенденцией выражать определенного типа чувства и мысли в отношении соответствующего объекта или ситуации. Например, в восприятии ребенком своей матери присутствуют аспекты ее действительных характеристик, окрашенные неосознаваемыми представлениями о таких архетипических материнских атрибутах, как воспитание, плодородие и зависимость. Далее, Юнг предполагал, что архетипические образы и идеи часто отражаются в сновидениях, а также нередко встречаются в культуре в виде символов, используемых в живописи, литературе и религии. В особенности он подчеркивал, что символы, характерные для разных культур, часто обнаруживают поразительное сходство, потому что они восходят к общим для всего человечества архетипам. Например, во многих культурах ему встречались изображения мандалы, являющиеся символическими воплощениями единства и цельности Я. Юнг считал, что понимание архетипических символов помогает ему в анализе сновидений пациента.

Некоторые наиболее важные архетипы

Количество архетипов в коллективном бессознательном может быть неограниченным. Однако особое внимание в теоретической системе Юнга уделяется маске, аниме и анимусу, тени и самости.

Маска или персона (от латинского слова «persona», обозначающего театральную маску, личину) – это наше публичное лицо, то есть то, как мы проявляем себя в отношениях с другими людьми. Маска обозначает множество ролей, которые мы проигрываем в соответствии с социальными требованиями. В понимании Юнга, маска служит цели производить впечатление на других или утаивать от других свою истинную сущность. Маска как архетип необходима нам, чтобы ладить с другими людьми в повседневной жизни. Однако Юнг предупреждал о том, что если этот архетип приобретает слишком большое значение, то человек может стать неглубоким, поверхностным, сведенным до одной только роли и отчужденным от истинного эмоционального опыта.

В противоположность той роли, которую выполняет в нашем приспособлении к окружающему миру маска, архетип тени представляет подавленную темную, дурную и животную сторону личности. Тень содержит наши социально неприемлемые половые и агрессивные импульсы, аморальные мысли и страсти. Но у тени имеются и положительные свойства. Юнг рассматривал тень как источник жизненной силы, спонтанности и творческого начала в жизни индивидуума. Согласно Юнгу, функция эго состоит в том, чтобы направлять в нужное русло энергию тени, обуздывать пагубную сторону нашей натуры до такой степени, чтобы мы могли жить в гармонии с другими, но в то же время открыто выражать свои импульсы и наслаждаться здоровой и творческой жизнью.

В архетипах анимы и анимуса находит выражение признание Юнгом врожденной андрогинной природы людей. Анима представляет внутренний образ женщины в мужчине, его бессознательную женскую сторону, в то время как анимус – внутренний образ мужчины в женщине, ее бессознательная мужская сторона. Эти архетипы основаны, по крайней мере частично, на том биологическом факте, что в организме мужчин и женщин вырабатываются и мужские, и женские гормоны. Этот архетип, как считал Юнг, эволюционировал на протяжении многих веков в коллективном бессознательном как результат опыта взаимодействия с противоположным полом. Многие мужчины, по крайней мере до некоторой степени, «феминизировались» в результате многолетней совместной жизни с женщинами, а для женщин является верным обратное. Юнг настаивал на том, что анима и анимус, как и все другие архетипы, должны быть выражены гармонично, не нарушая общего баланса, чтобы не тормозить развитие личности в направлении самоосуществления. Иными словами, мужчина должен выражать свои феминные качества наряду с маскулинными, а женщина должна проявлять свои маскулинные качества, так же как и феминные. Если же эти необходимые атрибуты остаются неразвитыми, результатом явится односторонний рост и функционирование личности.

Самость, я сам – наиболее важный архетип в теории Юнга. Самость представляет собой сердцевину личности, вокруг которой организованы и объединены все другие элементы. Когда достигнута интеграция всех аспектов души, человек ощущает внутреннее единство, гармонию и цельность. Таким образом, в понимании Юнга развитие самого себя – это главная цель человеческой жизни. К процессу самоосуществления мы вернемся позже, когда будем рассматривать юнговскую концепцию индивидуации.

Основным символом архетипа самости или самого себя является мандала и ее многочисленные разновидности (абстрактный круг, нимб святого, окно-розетка). По Юнгу, цельность и единство Я, символически выраженные в завершенности фигур вроде мандалы, можно обнаружить в снах, фантазиях, мифах, в религиозном и мистическом опыте. Юнг полагал, что религия является великой силой, содействующей стремлению человека к цельности и полноте. В то же время, гармонизация всех частей души – сложный процесс. Истинной уравновешенности личностных структур, как считал он, достичь невозможно, по меньшей мере, к этому можно прийти не ранее среднего возраста. Более того, архетип «себя», самости не проявляется до тех пор, пока не произойдет объединение и гармонизация всех аспектов души, сознательных и бессознательных. Поэтому достижение зрелого Я требует постоянства, настойчивости, интеллекта и большого жизненного опыта.

Эго-направленность

Наиболее известным вкладом Юнга в психологию считаются описанные им две основные направленности, или жизненные установки: экстраверсия и интроверсия (Jung, 1921/1971). Согласно теории Юнга, обе ориентации сосуществуют в человеке одновременно, но одна из них обычно становится доминантной. В экстравертной установке проявляется направленность интереса к внешнему миру – другим людям и предметам. Экстраверт подвижен, разговорчив, быстро устанавливает отношения и привязанности, внешние факторы являются для него движущей силой. Интроверт, напротив, погружен во внутренний мир своих мыслей, чувств и опыта. Он созерцателен, сдержан, стремится к уединению, склонен удаляться от объектов, его интерес сосредоточен на себе самом. Согласно Юнгу, в изолированном виде экстравертной и интровертной установки не существует. Обычно они присутствуют обе и находятся в оппозиции друг к другу: если одна проявляется как ведущая и рациональная, другая выступает в качестве вспомогательной и иррациональной. Результатом комбинации ведущей и вспомогательной эго-ориентаций являются личности, чьи модели поведения определенны и предсказуемы.

Психологические функции

Вскоре после того, как Юнг сформулировал концепцию экстраверсии и интроверсии, он пришел к выводу, что с помощью этой пары противоположных ориентаций невозможно достаточно полно объяснить все различия в отношении людей к миру. Поэтому он расширил свою типологию, включив в нее психологические функции. Четыре основные функции, выделенные им (Jung, 1921/1971), – это мышление, ощущение, чувство и интуиция.

Мышление и чувство Юнг отнес к разряду рациональных функций, поскольку они позволяют образовывать суждения о жизненном опыте. Мыслящий тип судит о ценности тех или иных вещей, используя логику и аргументы. Противоположная мышлению функция – чувство – информирует нас о реальности на языке положительных или отрицательных эмоций. Чувствующий тип фокусирует свое внимание на эмоциональной стороне жизненного опыта и судит о ценности вещей в категориях «плохой или хороший», «приятный или неприятный», «побуждает к чему-то или вызывает скуку». По Юнгу, когда мышление выступает в роли ведущей функции, личность ориентирована на построение рациональных суждений, цель которых – определить, является оцениваемый опыт истинным или ложным. А когда ведущей функцией является чувство, личность ориентирована на вынесение суждений о том, является ли этот опыт прежде всего приятным или неприятным.

Вторую пару противоположных функций – ощущение и интуиция – Юнг назвал иррациональными, потому что они просто пассивно «схватывают», регистрируют события во внешнем (ощущение) или во внутреннем (интуиция) мире, не оценивая их и не объясняя их значение. Ощущение представляет собой непосредственное, безоценочное реалистическое восприятие внешнего мира. Ощущающий тип особенно проницателен в отношении вкуса, запаха и прочих ощущений от стимулов из окружающего мира. Напротив, интуиция характеризуется сублиминальным и неосознанным восприятием текущего опыта. Интуитивный тип полагается на предчувствия и догадки, схватывая суть жизненных событий. Юнг утверждал, что, когда ведущей функцией является ощущение, человек постигает реальность на языке явлений, как если бы он фотографировал ее. С другой стороны, когда ведущей функцией является интуиция, человек реагирует на неосознанные образы, символы и скрытое значение переживаемого.

Каждый человек наделен всеми четырьмя психологическими функциями. Однако как только одна личностная ориентация (экстраверсия или интроверсия) обычно является доминирующей, сознаваемой, точно также только одна функция из рациональной или иррациональной пары обычно преобладает и сознается. Другие функции погружены в бессознательное и играют вспомогательную роль в регуляции поведения человека. Любая функция может быть ведущей. Соответственно, наблюдаются мыслящий, чувствующий, ощущающий и интуитивный типы индивидуумов. Согласно теории Юнга, цельная, или «индивидуированная» личность для совладания с жизненными обстоятельствами использует все противоположные функции.

Две эго-ориентации и четыре психологических функции, взаимодействуя, образуют восемь различных типов личности. Например, экстравертный мыслительный тип фокусируется на объективных имеющих практическое значение фактах окружающего мира. Он обычно производит впечатление холодного и догматического человека, живущего в соответствии с установленными правилами. Вполне возможно, что прототипом экстравертного мыслительного типа был Фрейд (Hogan, 1976). Интровертный интуитивный тип, наоборот, сосредоточен на реальности собственного внутреннего мира. Этот тип обычно эксцентричен, держится в стороне от окружающих и индифферентен к ним. В данном случае Юнг, вероятно, в качестве прототипа имел в виду себя (Hogan, 1976).

Развитие личности

В отличие от Фрейда, придававшего особое значение ранним годам жизни как решающему этапу в формировании моделей поведения личности, Юнг рассматривал развитие личности как динамический процесс, как эволюцию на протяжении всей жизни. Он почти ничего не говорил о социализации в детстве и не разделял взглядов Фрейда относительно того, что определяющими для поведения человека являются только события прошлого (особенно психосексуальные конфликты). С точки зрения Юнга, человек постоянно приобретает новые умения, достигает новых целей и проявляет себя все более полно. Он придавал большое значение такой жизненной цели индивида, как «обретение себя», являющейся результатом стремления различных компонентов личности к единству. Эта тема стремления к объединению, гармонии и цельности в дальнейшем повторилась в экзистенциальной и гуманистической теориях личности.

Согласно Юнгу, конечная жизненная цель – это полное проявление Себя, то есть становление единого, неповторимого и целостного индивида. Развитие каждого человека в этом направлении уникально, оно продолжается на протяжении всей жизни и включает в себя процесс, получивший название индивидуация. Говоря упрощенно, индивидуация – это динамичный и эволюционирующий процесс объединения, включения в состав целого многих противодействующих внутриличностных сил и тенденций. В своем конечном выражении индивидуация предполагает сознательное проявление человеком своей уникальной психической реальности, полное развитие и выражение всех элементов личности. Таким образом, архетип самости становится центром личности и уравновешивает многие противоположные качества, входящие в состав личности как единого главного целого. Благодаря этому высвобождается энергия, необходимая для продолжающегося личностного роста. Итог осуществления индивидуации, очень непросто достигаемый, Юнг называл само-осуществлением. Он считал, что эта конечная стадия развития личности доступна только способным и высокообразованным людям, имеющим к тому же достаточный для этого досуг. Из-за этих ограничений самоосуществление недоступно подавляющему большинству людей.

Заключительные комментарии

Отойдя от теории Фрейда, Юнг обогатил наши представления о содержании и структуре личности. Хотя его концепции о коллективном бессознательном и архетипах трудны для понимания и не поддаются эмпирической проверке, они продолжают пленять очень многих. Его понимание бессознательного как богатого и жизненно необходимого источника мудрости вызвало новую волну интереса к его теории у современного поколения студентов и профессиональных психологов (Dry, 1981; Stevens, 1983). К тому же Юнг одним из первых признал позитивный вклад религиозного, духовного и даже мистического опыта в развитие личности. В этом состоит его особая роль как предшественника гуманистического направления в персонологии. Поспешим добавить, что в последние годы среди интеллектуальной общественности Соединенных Штатов наблюдается рост популярности аналитической психологии и согласие со многими ее положениями (Mattoon, 1981). Теологи, философы, историки и представители многих других дисциплин считают творческие находки Юнга чрезвычайно полезными в своей работе.

Тем не менее, теория Юнга большей частью не поднимается выше уровня предположений. Его основные гипотезы не предоставляют достаточных возможностей для серьезной проверки. Отчасти, причиной служит тот факт, что многие его концепции не определены настолько четко, чтобы можно было оценить их валидность. Также надо принять во внимание то обстоятельство, что сам Юнг скептически оценивал роль научного метода в валидизации своих идей (Hillman, 1979). За исключением использования метода словесных ассоциаций при изучении комплексов (Jung, 1909/1973), Юнг искал подтверждения своей теории в мифах, легендах, фольклоре, а также в сновидениях и фантазиях своих пациентов.

Редкие исследования, посвященные проверке юнговской теории, касаются почти исключительно его классификации психологических типов. В этих исследованиях широко используется опросник самооценки «Индикатор типа Майерс-Бриггс» (Myers, McCaulley, 1985), предназначенный для измерения индивидуальных различий на основе типологии Юнга. Экспериментальные работы, в которых используется этот тест, подтверждают некоторые предсказания Юнга о различиях в индивидуальных воспоминаниях и содержании сновидений у представителей разных типов личности (Cann, Donderi, 1986; Carlson, 1980; Fling et al., 1981). Однако значение полученных результатов данных снижается тем фактом, что в опроснике используются не 8 юнговских основных типов, но 16 различных типов личности, причем некоторые из них не являются независимыми. Как и в случае многих других теорий, приведенных в этой книге, теория Юнга нуждается в гораздо большем количестве эмпирических исследований, чтобы ее влияние в области теории личности не ослабевало.

35 жизненных уроков от известного психолога Карла Юнга, чтобы понять себя :: Инфониак

Невероятные факты

Невероятные факты Его жизненные уроки заставят вас по-новому взглянуть на свою жизнь.

Карл Юнг был известным швейцарским психологом и психиатром, основавшим аналитическую психологию.

Он разработал такие понятия как интроверт и экстраверт, коллективное бессознательное и оставил огромный вклад в современную психиатрию.

Многие из его цитат стали известны широкому кругу людей.

Читайте также: 20 правил жизни японского самурая, которые перевернут ваше сознание

Они настолько проникновенны и глубоки, что могут полностью перевернуть наше представление о жизни.

Вот, несколько жизненных уроков от известного психолога Карла Юнга.

Карл Густав Юнг

1. У каждой человеческой жизни есть потенциал, но если этот потенциал не реализовывается, то эта жизнь потрачена впустую.

2. Привилегия жизни состоит в том, чтобы стать тем, кем вы, на самом деле, являетесь.

3. Самые великие и важные проблемы жизни, по большому счету, неразрешимы. Их невозможно решить, их нужно перерасти.

4. Я – это не то, что со мной случилось, я — то, кем решил стать.

5. Даже счастливая жизнь не может быть без темных моментов, и слово «счастье» потеряет смысл, если не будет оттеняться печалью.

6. Чтобы лучшее пришло, хорошему нужно посторониться.

7. Вера, надежда, любовь и проницательность – высшие достижения человеческих усилий.

8. Не существует рецепта того, как нужно жить, который подходит всем случаям.

9. Единственная цель человеческого существования – зажечь свет во тьме обыденного бытия.

Читайте также: 22 подсказки известного ПСИХИАТРА, меняющие ваше сознание

Цитаты Карла Юнга

10. Вы не можете прожить день жизни по программе утра.

«Первая половина жизни посвящена формированию здорового эго, а вторая половина – взгляду вглубь и отстранению от него.»

12. Думать сложно, поэтому большинство людей судит.

13. Все, что раздражает нас в других, приведет нас к лучшему пониманию себя.

14. Там, где правит любовь, нет желания властвовать. Там, где господствует власть, нет любви.

15. Здоровый человек не будет издеваться над другими. Как правило, тот, кого мучили, превращается в мучителя.

16. Вы не можете ничего изменить, если не примите это. Порицание не освобождает, оно угнетает.

17. Ваше сердце знает ответ.

«Где-то в глубине мы знаем, куда должны идти и что делать. Но бывают времена, когда клоун, которого мы называем «Я», так отвлекает, что мы не чувствуем присутствия внутреннего голоса

.»18. Неправильно значит неправильно, даже если это делают все.

«В глубине души под поверхностью сознания среднего человека, он слышит голос, который шепчет: «Тут что-то не так», как бы сильно ни поддерживали его правоту общественное мнение и нравственные нормы.»

19. Гордость обманчива.

Психология Карла Юнга

20. Во всем хаосе есть космос, в любом беспорядке, есть тайный порядок.

21. Жизнь действительно начинается в 40 лет, до этих пор вы только исследуете.

22. История содержится не в толстых книгах, а живет в крови каждого из нас.

23. Все зависит от того, как вы смотрите на вещи, а не от того, чем они являются сами по себе.

24. Мы не может прийти к осознанию без боли.

25. Знание своих темных сторон – лучший метод, который поможет вам справиться с темными сторонами других людей.

26. Люди готовы сделать что угодно, чтобы не заглядывать себе в душу.

27 .Одиночество возникает не из-за отсутствия людей рядом с вами.

28. Человек, который не прошел через чистилище своих страстей, не смог их полностью преодолеть.

29. То, чему вы сопротивляетесь, остается.

«То, что вы отвергаете у себя, появляется в мире в виде событий«.

Читайте также: Что такое счастье? Буддийский мастер объяснил в двух словах, и ответ вас удивит

30. Самое страшное – принять себя полностью.

31. Вы становитесь просветленным, не представляя себе свет, а осознавая свою темную сторону.

32. Величайшая трагедия семьи – это непрожитая жизнь родителей.

33. Стыд – это душа, разъедающая эмоции.

34. Причина существования зла в мире состоит в том, что люди не могут рассказать свою историю.

35. Мы встречаем себя снова и снова в тысяче обличий на дороге жизни.

Карл Густав Юнг, психолог, психиатр

Годы жизни: 26 июля 1875 г. – 6 июня 1961 г.

В одном из интервью Юнга спросили, верит ли он в то, что смерть – это конец? Он ответил:

«Видите ли, понятие «вера» – очень сложное для меня. Я не верю в него. У меня должна быть причина для построения конкретной гипотезы. Либо я что-то знаю, и тогда я просто знаю это. Мне не нужно верить. Я, например, не позволяю себе верить во что-то только ради того, чтобы верить. Но, когда у меня появляются достаточные причины для формирования конкретной гипотезы, я, естественно, принимаю их и говорю: «Мы должны считаться с возможностью того-то и того-то».

Отношения с верой, в том числе религиозной, не складывались у Юнга с детства. Будущий основоположник аналитической психологии родился 26 июля 1875 в городе Кесвиль, Швейцария, в семье филолога и протестантского священника. Мать Юнга страдала психическими заболеваниями. Когда мальчику было всего три года, она была вынуждена уйти из семьи и поселиться в психиатрической клинике. Вероятно, у нее было раздвоение личности. Юнг вспоминал, что порой она говорила голосом, который, казалось, не был ее собственным.

Все это отразилось на мальчике, он рос замкнутым и был убежден, что у него есть две личности. «Личность № 1», как он ее называл, была типичным школьником, живущим в современной эпохе, в то время как «личность № 2» была уважаемым, авторитетным и влиятельным человеком из прошлого.

Юнг был очень одинок, он коротал время, часами наблюдая за поведением родителей и учителей, стараясь определить их роли и причины поступков. Особенно его занимала ошибочная вера в религию его отца. Он пытался донести до него свое понимание Бога. На протяжении всей жизнь Карл Юнг считал себя христианином, но его сложно было назвать прилежным верующим. Он полагал, что Бог – меткое выражение для определения некой высшей воли. Этот Бог не может быть исключительно хорошим. Добрым или злым, по мнению Юнга, мог быть только человеческий опыт.

Юнг-старший был толерантным и добрым человеком, но они с сыном так и не смогли понять друг друга. Позже Карл Юнг писал, что испытывал жалость к отцу, видя, насколько безнадежно им завладела церковь и ее богословское учение.

Он не пошел по стопам отца и других родственников-священнослужителей. В подростковом возрасте он увлекся философией, а затем, вопреки семейной традиции, в 1895 году стал студентом Университета Базеля. Прежде чем остановить свой выбор на медицине, он изучал биологию, палеонтологию, религию и археологию. Юнг окончил Университет Базеля в 1900 году, а два года спустя получил степень магистра по медицине в Университете Цюриха.

В 1900 году Юнгу посчастливилось присоединиться к сотрудникам психиатрической клиники Университета Цюриха, которой тогда руководил Эйген Блейер, чьи психологические интересы положили начало классическим исследованиям психических заболеваний.

Здесь Юнг впервые с успехом начал применять ассоциативные тесты. Суть их состояла в следующем: пациенту предлагали какое-то слово и просили ответить первое, что приходит в голову. Длительное время отклика указывало на то, что стимулирующее слово бессознательно беспокоит пациента. В процессе исследования Юнг пришел к выводу, что затяжные реакции были вызваны эмоционально заряженными группами ассоциаций, скрытых от сознания из-за их неприятного, аморального и часто сексуального содержания. Для описания подобных условий он ввел термин «комплекс».

Эти исследования, положившие начало карьеры Юнга как психиатра с международной репутацией, сблизили его с Фрейдом. Выводы Юнга подтвердили многие идеи знаменитого основателя психоанализа. На протяжении пяти лет, с 1907 по 1912 год, Юнг оставался верным соратником Зигмунда Фрейда и считался наиболее вероятным его преемником. Однако этому не суждено было случиться. Различия в темпераменте и разногласия во взглядах положили конец их сотрудничеству и дружбе. В частности, Юнг бросил вызов убеждениям Фрейда о сексуальности как основе невроза. Он также не соглашался с его методами, утверждая, что работа старшего товарища и наставника была слишком односторонней. Окончательный разрыв наступил в 1912 году, когда Юнг опубликовал «Психологию бессознательного». В этой работе он исследовал бессознательное и пытался понять символический смысл его содержания. Многие аспекты данного труда опровергали основные идеи Фрейда.

Но разрыв с основателем психоанализа имел свои последствия. Фрейд закрыл ближний круг для молодого психолога, многие коллеги стали избегать его. В 1914 году Юнг ушел из Международного психоаналитического общества, президентом которого был избран тремя годами ранее.

Юнг решил в одиночку постигать тайны психологии бессознательного. Чтобы максимально отличить свою работу от работы Фрейда, он ввел термин «аналитическая психология» и углубился в исследования. Первым самостоятельным достижением стала классификация людей по двум типам мировоззрения: экстравертной (направленной вовне) и интровертной (сконцентрированной на внутреннем мире). Позже он также выделили четыре функции сознания: мышление, чувства, ощущения, интуицию. Юнг отмечал, что в каждом человеке преобладает одна из функций. Результаты этих исследований были обобщены в работе «Психологические типы». Широкая эрудиция Юнга проявилась здесь так же отчетливо, как в «Психологии бессознательного».

Еще в детстве у Юнга были необыкновенно яркие сновидения и мощное воображение. После разрыва с Фрейдом он сознательно дал этому аспекту своей личности взять верх и позволил свободно проявиться иррациональной стороне своей природы. В то же время он подошел к изучению данных проявлений с научной точки зрения, детально описывал результаты своих опытов. На основании собранных данных он выдвинул идею, что существует не только личное бессознательное, но и коллективное бессознательное. Он полагал, что данная область – общая для всех людей, из нее на протяжении всей истории возникали определенные универсальные символы и шаблоны. Эту концепцию он объединил с теорией архетипов, которую считал фундаментальной для изучения психологии религии. В терминологии Юнга, архетипы – инстинктивные паттерны. Они имеют универсальный характер и выражаются в поведении и образах. В основе аналитической психологии лежит понимание их взаимодействия с эго, процесс, который он назвал индивидуацией. С помощью него человек развивается в свое «истинное Я».

Оставшуюся часть жизни Юнг посвятил изучению и развитию этих идей, особое внимание он уделял взаимоотношениям психологии и религии. Он много путешествовал по миру, чтобы познакомиться с различными культурами. Кроме разработки психотерапевтических методов, основанных на его собственном опыте, он придавал новое значение так называемой Герметической традиции. Он считал, что христианская религия является частью исторического процесса, необходимого для развития сознания. Он также полагал, что еретические движения, начиная с гностицизма и заканчивая алхимией, являются проявлениями бессознательных архетипических элементов, недостаточно выраженных в классических формах христианства. Он был особенно впечатлен, когда обнаружил, что алхимические символы можно часто встретить в современных снах и фантазиях. Юнг предполагал, что алхимики создали своего рода учебник коллективного бессознательного. Эти идеи он изложил в 4 из 18 томов, составляющих собрание его сочинений.

Исторические исследования помогли Юнгу стать пионером в психотерапии среднего и пожилого возраста. К концу жизни он размышлял о том, что многие, возможно, большинство людей, которые пришли к нему, не были, по сути, психически больны. Они, скорее, искали смысл. Он помогал им оценить место их жизни в череде исторических событий. Юнг обнаружил, что большинство из них утратило религиозную веру. Он считал, что, если бы они могли открыть собственный миф, выраженный во сне и воображении, они стали бы более полными личностями. Он назвал этот процесс индивидуацией. Основываясь на изучении христианства, индуизма, буддизма, гностицизма, даосизма и других традиций, Юнг понял, что этот путь трансформации, индивидуации находится в мистическом сердце всех религий.

Его личный опыт, психотерапевтическая практика и обширные познания в истории позволяли давать оценку событиям, происходящим в мире. Еще в 1918 году он начал думать, что Германия занимает особое положение в Европе. Нацистская революция имела для него большое значение, и он высказал ряд горячо оспариваемых взглядов, которые привели к тому, что его ошибочно заклеймили как сторонника нацизма.

В интервью Кэрол Бауманн в 1948 году Юнг опроверг слухи о симпатиях к нацистскому движению, заявив:

«Всем, кто читал мои книги, должно быть ясно, что я никогда не был сторонником нацизма и никогда не был антисемитом. Никакие неверные цитаты, неправильный перевод или перестановка того, что я написал, не могут изменить запись моей истинной точки зрения. Почти каждый из этих отрывков был испорчен либо по злому умыслу, либо по невежеству. Кроме того, мои дружеские отношения с большой группой еврейских коллег и пациентов в течение многих лет сами по себе опровергают обвинения в антисемитизме».

Юнг был не только плодовитым автором, продолжая издавать книги до конца своей жизни, но и многодетным отцом, у него и его жены Эммы Раушенбах было пятеро детей: дочери Агата (1904), Грета (1906), Марианна (1910), Хелена (1914) и сын Франц (1908). Брак продолжался до смерти Эммы в 1955 году, но у Юнга были более или менее открытые отношения и с другими женщинами. Самыми известными любовницами знаменитого психолога, как полагают, были его пациентка Сабина Шпильрейн и пациентка, а позже помощница Тони Вульф.

Немалую часть своей жизни Юнг посвятил преподаванию: с 1933 по 1942 годы он работал в Политехнической школе в Цюрихе, а с 1942 года стал преподавателем в Университете Базеля.

Юнг умер 6 июня 1961 в своем доме в деревне Кюснахт, не пережив инфаркт.

Типология Юнга — Википедия

Основные психические функции по ЮнгуТипология Юнга — система типологии личности, основанная на понятии психологической установки, которая может быть экстравертной либо интровертной и на преобладании одной из основных

Эта типология была разработана швейцарским психиатром К. Г. Юнгом в его работе «Психологические типы[en]», опубликованной в 1921 году[1].

Целью психологической типологии, по Юнгу, не является простая классификация людей на категории. Типология, по его мнению, представляет собой, во-первых, инструмент исследователя для упорядочивания бесконечно разнообразного психологического опыта в некоем подобии координатного пространства («тригонометрической сетки» — пишет Юнг). Во-вторых, типология — инструмент практического психолога, позволяющий на основе классификации пациента и самого психолога выбирать наиболее действенные методы и избегать ошибок[2].

Для определения типа по Юнгу применяют типологическое обследование (тесты Грея — Уилрайта)[3] и опросник «Индекс юнговских типов» (англ. Jungian Type Index, JTI).

Типология Юнга была использована при построении типологии Майерс — Бриггс и соционики. При этом сам Юнг уже в 1934 году предупреждал, что его типология не является классификацией людей, но служит только для упорядочения эмпирических данных. [4].

Классификация по «психологической установке»[править | править код]

Юнг считал, что всякий человек стремится либо к восприятию объектов внешнего мира, либо стремится от них абстрагироваться. Это различие он назвал общим типом установки и поделил на экстравертную (направленную на восприятие внешнего мира) и интровертную (направленную преимущественно «внутрь себя»). Полагая, что не существует ни чистых экстравертов, ни чистых интровертов, он считал, что каждый индивидуум более склонен к одной из этих установок и действует преимущественно в её рамках. «Каждому человеку присущи оба механизма, экстраверсии и интроверсии, и лишь относительный перевес того или другого определяет тип», — пишет Юнг. Тем не менее, это различие в установках, по Юнгу, «бросается в глаза» и «очевидно даже для профана в психологических вопросах».

Понятие экстраверсии-интроверсии, введённое Юнгом, получило дальнейшее развитие в работах британского психолога Ганса Айзенка[5] и широко используется в современной психологии. В частности, оно находит применение в классификации «большая пятёрка».

Классификация по преобладающей функции[править | править код]

Понятие «психическая функция», введённое Юнгом, он подробно объяснил на одной из своих лекций в 1923 году[6]:

Сознательное психическое есть средство для адаптации и ориентации и состоит из ряда различных психических функций. Среди них можно выделить четыре основных: ощущение, мышление, чувство, интуиция.

В ощущение я включаю всё восприятие с помощью чувственных органов; под мышлением я имею в виду функцию интеллектуального познания и формирования логических заключений; чувство — функция субъективной оценки; интуицию я понимаю как восприятие с помощью бессознательного или восприятие бессознательных содержаний. Настолько, насколько позволяет мой опыт, эти четыре базовые функции кажутся мне достаточными, чтобы выразить и представить все многочисленные виды сознательной ориентации.

Психические функции, по Юнгу, «не сводимы друг к другу»: работа всех четырёх функций необходима для полноценной жизни индивида[6]. Однако он утверждает, что доминирование той или иной функции является нормальным явлением и даже необходимо для достижения социального успеха.

Мышление должно тщательно исключать чувство, если только оно желает быть настоящим, верным своему принципу мышлением. Это, конечно, не исключает существование индивидов, у которых мышление и чувство стоят на одинаковой высоте, причем и то и другое имеет одинаковую сознательную силу мотивации. Но в таком случае речь идёт не о дифференцированном типе, а о сравнительно неразвитом мышлении и чувстве. Равномерная сознательность и бессознательность функций есть, следовательно, признак примитивного состояния духа.

Юнг следующим образом определял психические функции:

- Мышление — та функция, которая, следуя своим собственным законам, приводит данные содержания представлений в понятийную связь.

- Чувство — функция, придающая содержанию известную ценность в смысле принятия или отвержения его. Чувство основано на оценочных суждениях: хорошо — плохо, красиво — некрасиво.

- Ощущение — это восприятие, совершающееся посредством органов чувств.

- Интуиция — функция, которая передаёт субъекту восприятие бессознательным путём. Предметом такого восприятия может быть всё — и внешние, и внутренние объекты или их сочетания.

Особенность интуиции состоит в том, что она не есть ни чувственное ощущение, ни чувство, ни интеллектуальный вывод, хотя она может проявляться и в этих формах. При интуиции какое-нибудь содержание представляется нам как готовое целое, без того, чтобы мы сначала были в состоянии указать или вскрыть, каким образом это содержание создалось.

В соответствии с преобладающей функцией Юнг выделяет мыслительный, чувственный, ощущающий и интуитивный типы личности. С учётом «типа установки» каждый из них может быть как экстравертным, так и интровертным, что в сумме даёт «восемь наглядных психологических типов»[2].

Основные и дополнительные функции[править | править код]

Для более точного описания человеческой психики Юнг ввёл понятие «вспомогательной» или «дополнительной» функции.

Все функции он разделил на два класса: «рациональные», то есть лежащие в сфере разума — мышление и чувство, — и «иррациональные», то есть лежащие «за пределами разума» — ощущение и интуиция. Доминирование какой-либо функции требует подавления противоположной функции (мышление исключает чувство, ощущение — интуицию, и наоборот).

В дополнение к доминирующей функции может быть развита вспомогательная функция другого класса. Так, например, при доминировании рациональной чувственной функции дополнительно к ней может быть развита иррациональная функция ощущения либо интуиции, а при доминировании иррациональной интуиции может быть развита рациональная функция мышления либо чувства.

| Основная функция | С учётом дополнительной функции |

|---|---|

| Мышление | Мышление + ощущение |

| Мышление + интуиция | |

| Чувство | Чувство + ощущение |

| Чувство + интуиция | |

| Ощущение | Ощущение + мышление |

| Ощущение + чувство | |

| Интуиция | Интуиция + мышление |

| Интуиция + чувство |

Существенную трудность в определении типа создаёт то, что доминирующая установка оказывается скомпенсированной влиянием бессознательного.[7] То же относится и к преобладающей функции, подавляемая противоположность которой вытесняется в область бессознательного.

- ↑ Jung, C. G. Psychologische Typen. — Zurich : Rascher Verlag, 1921.

- ↑ 1 2 Jung, C. G. Psychologische Typologie // Süddeutsche Monatshefte. — 1936. — Vol. XXXIII, № 5. — S. 264—272.

- ↑ Брэдуэй, Кэтрин; Детлофф, Уэйн. Психологические типы: итоги 32-летних исследований (неопр.). Соционика: за и против. Дата обращения 22 августа 2013. Архивировано 31 августа 2013 года.

- ↑ Юнг, 2001, Предисловие к аргентинскому изданию, с. 45: «даже в медицинских кругах бытует мнение о том, что мой метод лечения заключается в подгонке пациентов под мою систему и выдаче им соответствующего «совета». Это, достойное сожаления, непонимание совершенно игнорирует тот факт, что подобный вид классификации является не чем иным, как салонной детской игрой, каждый элемент которой столь же пустячен, как деление человечества на брахи- и долихоцефалов. Моя типология перво-наперво представляет критический аппарат, служащий распределению и организации сумбура эмпирического материала, но ни в каком смысле не предназначена для навешивания на людей ярлыков, как это может показаться с первого взгляда.».

- ↑ Eysenck, H. J. Dimensions of Personality. — L., 1947.

- ↑ 1 2 Юнг, К. Г. Психологические типы = Psychologische Typen : 1923 / пер. В. Зеленского // Собрание сочинений / К. Г. Юнг. — Vol. 6. — P. 510—523. — Ориг. публ. в Zeitschrift für Menschenkunde, май 1925, S. 45—65.

- ↑ Шарп, 2008, Роль бессознательного.

Теория сновидений Карла Юнга — Википедия

Карл Густав Юнг не разделял концепцию Зигмунда Фрейда, обрисованную в трактате «Толкование сновидений», что сновидения являются «шифром», кодирующим запретные импульсы полового влечения, репрезентацией неосуществлённых желаний, считая такой взгляд упрощённым и наивным. На самом деле сновидение, писал Юнг, является «прямой манифестацией бессознательного» и только «незнание его языка мешает понять его послание».

В целях толкования сновидений, в отличие от Фрейда, Юнг призывал сновидца не «убегать в свободные ассоциации», но сосредоточиться на конкретном образе сновидения и дать ему как можно больше аналогий. Юнг считал, что метод свободных ассоциаций позволяет выявлять лишь личные (индивидуальные) ассоциации сновидца, группирующиеся вокруг комплексов (что Юнг доказал экспериментально)[1], но не даёт приблизиться к смыслу самого сновидения.

По Юнгу, смысловое поле сновидения гораздо шире этих индивидуальных рамок и отражает богатство и сложность всей сферы бессознательного — как индивидуального, так и коллективного. Одна из идей Юнга заключается в том, что душа как саморегулирующийся организм компенсирует установку сознания противоположной бессознательной установкой[2]. Поэтому помощь в интерпретации сновидения способна оказать мифология, поскольку сновидения говорят на мифологическом языке символов, объединяющих противоположные установки в целостные смысловые категории. Только непонимание языка символов ставит интерпретатора в положение «француза, который оказавшись на улицах Лондона убеждён что все окружающие издеваются над ним, либо пытаются что-то скрыть».

Юнг считал сновидение средством наладить связь между сознанием и подсознанием и видел в сновидении функцию компенсации позиции Эго. Также он особо выделял «большие» сновидения, то есть сны, сопряжённые с нуминозным чувством восторга и ужаса. В этих сновидениях Юнг видел высшее духовное руководство, которое исходит из центра человеческого (а возможно и всякого) бытия — Самости.

Юнг разработал два основных подхода к анализу материала сновидений: объективный и субъективный[3]. В объективном подходе каждый персонаж сна относится к реальному человеку: мать — это мать, подруга — подруга и т.д. В субъективном подходе каждый персонаж сна представляет аспект самого сновидца. Юнг считал, что хотя сновидцу может быть сперва сложно принять субъективный подход, но в процессе работы над сновидением он сможет опознать в персонажах сна свои черты и неведомые ранее аспекты своей личности. Так, например, если человеку снится, что на него нападает сумасшедший убийца, то сновидец может осознать свои убийственные импульсы. Этот подход расширен гештальт-терапевтами: они считают, что даже неодушевлённые объекты во сне могут рассматриваться как воплощения аспектов личности сновидца.

Юнг считал, что архетипы (Анимус, Анима, Тень и др.) проявляют себя в снах через символы или персонажей. Это может быть старик, молодая девушка или огромный паук, участвующие в сюжете. Каждый воплощает бессознательную установку, по большей части скрытую от сознания. Даже являясь неотъемлемой частью психики сновидца, они зачастую существуют автономно и воспринимаются сновидцем как внешние фигуры. Знакомство с архетипами, проявляющимися в символах сновидений, позволяют человеку лучше осознавать свои бессознательные установки, интегрировать ранее отщеплённые части личности и включаться в процесс целостного понимания своей Самости, что Юнг считал главной задачей аналитической работы[2].

Юнг считал, что материал, подавляемый сознанием (к чему Фрейд и сводил бессознательные содержания вообще), подобен тому, что в его концепции именуется Тенью, и составляет лишь некоторую часть бессознательного.

Юнг предостерегал от слепого приписывания символам сна определенных значений без ясного понимания личной ситуации сновидца. Он описывал два подхода к символам сновидения: причинный подход и финалистический подход[4]. В причинном подходе символ редуцирован до определённых базовых тенденций. Таким образом, меч может символизировать пенис, змея — тоже. В финалистическом подходе интерпретатор сновидения спрашивает: «Почему именно этот символ, а не иной?». Тогда меч может репрезентировать пенис за счёт своих качеств: он твёрдый, острый, неодушевлённый и разрушительный. А змея, репрезентируя пенис, указывает на другие качества: нечто живое, опасное, возможно, ядовитое и скользкое. Финалистический подход раскрывает дополнительные нюансы смысла установки, в которой находится сновидец.

В отношении техники работы со сновидениями Юнг рекомендовал разбирать каждую деталь сна в отдельности, а потом выявлять суть сна для сновидца. Такой подход является адаптацией процедуры, описанной Вильгельмом Штекелем, который советовал обдумывать сон, как статью в газете, и придумывать для неё заголовок[5]. Гарри Стэк Салливан также описывает подобные процессы «дистилляции сна»[6].

Хотя Юнг настаивал на универсальности архетипических символов, его точка зрения противоположна пониманию знака – образа, который имеет однозначно определённое значение. Его подход заключался в том, чтобы распознавать динамику и текучесть, которые существуют между символом и его значением. Символы должны исследоваться как источники индивидуального значения для пациентов, а не сводиться к предопределённым концепциям. Это убережёт интерпретатора сновидения от скатывания к теоретическим и догматическим упражнениям, которые уводят процесс от психологического состояния пациента. В поддержку этой идеи он подчёркивал, что очень важно «прилипнуть к сновидению» — раскрывать глубину его смысла через ассоциации клиента к отдельному образу. Такой подход совершенно противоположен свободным ассоциациям Фрейда, уводящим от черт образа. Он описывал, например, образ «деревянный стол». Может быть, у сновидца нашлись бы какие-то ассоциации с этим образом или, напротив, отсутствовали бы какие-либо личные смыслы (что вызвало бы подозрения в особой значимости образа). Юнг же просит пациента представить себе этот образ как можно более живо и рассказать о нём так, как если бы собеседник никогда не видел деревянных столов.

Юнг подчёркивал важность контекста в понимании сновидения. Он считал, что сновидение надо понимать не просто как сложную загадку, изобретённую бессознательным, которую надо расшифровать для раскрытия каузальных факторов, стоящих за ней. Сновидения не могут служить детекторами лжи, которые раскрывали бы нечестность сознательной установки. Сновидения, как само бессознательное, говорят на собственном языке. Будучи репрезентациями бессознательного, образы сновидений самодостаточны и обладают собственной логикой. Юнг полагал, что сновидения могут содержать важные сообщения, философские идеи, иллюзии, дикие фантазии, воспоминания, планы, иррациональные переживания и даже телепатические прозрения[7].

Сознательная, или «дневная» жизнь души дополнена бессознательной, «ночной» стороной, которую мы воспринимаем как фантазию. Юнг считал, что несмотря на очевидную важность нашей сознательной жизни, нельзя недооценивать важность бессознательной жизни в сновидениях.

- ↑ Jung, C.G. (1902) The associations of normal subjects. In: Collected Works of C. G. Jung, vol. 2. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 3–99.

- ↑ 1 2 Storr, Anthony (англ.)русск.. The Essential Jung (неопр.). — New York, 1983. — ISBN 0691024553.

- ↑ Jung, C.G. (1948) General aspects of dream psychology. In: Dreams. trans., R. Hull. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974, pp. 23–66.

- ↑ Jung, C.G. (1948) op.cit.

- ↑ Stekel, W. (1911) Die Sprache des Traumes (The Language of the Dream). Wiesbaden: J.F. Berman

- ↑ Sullivan, H.S. (1953) The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: Norton.

- ↑ Jung, Carl (англ.)русск.. The Practice of Psychotherapy. «The Practical Use of Dream-analysis» (англ.). — 1934. — P. 147. — ISBN 071001645X.

11 лучших книг Карла Юнга

Расскажите об этой статье в социальных сетях

Книги Карла Юнга выходят за рамки простого анализа человеческого поведения. Его работа содержит прекрасную смесь психоанализа, духовности, религии, философии и мира снов. Немногие личности вызывают интерес, как этот великий аналитик человеческой психики.

Грэм Коллиер сказал, что Юнгу понадобилось чуть больше пяти минут, чтобы кого-то впечатлить Кольер был пилотом ВВС во Второй мировой войне и профессором философии в Университете Джорджии. У него была возможность встретиться с известным швейцарским психоаналитиком, когда Юнгу было 75 лет. Кольер был впечатлен ироничным и почти мошенническим взглядом Юнга и его почтительным молчанием, когда слушал чей-то ответ.

Жизнь — это не болезнь, от которой ты можешь умереть.

Карл Густав Юнг

Доктор Коллиер также объяснил, что в течение одного периода своей жизни Юнг чувствовал себя отверженным некоторыми научными кругами. Именно после публикации более одной книги об изучении совести они углубились в духовные концепции, а не в аналитические. Несмотря на все это, его теории вызвали такой большой интерес, что Би-би-си, стремясь обратиться к желаниям общественности в то время, пригласила Юнга для обсуждения с членом Лейбористской партии по прямому телевидению в шоу под названием «Лицом к лицу». Этот политик весьма критично относился к теориям Юнга.

Результат встречи был просто потрясающим. Уравновешенность, спонтанность, убежденность и обаяние Юнга были таковы, что «собеседование» оказалось скорее импровизированной конференцией. Политик Джон Фриман, который пошел в программу с намерением дать критику теориям Юнга, был настолько очарован им, что они установили длительную дружбу. Фактически, Фримен был тем, кто вдохновил Юнга написать одну из его самых известных книг, «Человек и его символы».

Мы могли бы говорить о многочисленных путешествиях, его сложных отношениях с Фрейдом, или его влияние на кино и на нашей культуре в целом. Однако один из способов понять Юнга — через его книги. Стоит погрузиться в это невероятное наследие и исследовать его теории, символы, личные размышления и эту фигуру, которая оставила неизгладимый след в истории психологии.

Лучшие книги Карла Юнга

Работа Юнга обширна и привлекает много материала из его собственной автобиографии, включая книги, эссе и личные размышления. Мы даже можем найти переписку Юнга и Фрейда в 1906-1913 годах. Эти письма углубляются в развитие психоаналитического движения и отношения между этими двумя фигурами.

Теперь, в этой статье о лучших книгах Карла Юнга, наш приоритет — процитировать его наиболее представительную работу. Мы ищем книги, которые порадуют всех, от новичков до опытных «юнгианцев», своими концепциями, теориями и идеями.

Книга №1. Человек и его символы

В начале этой статьи мы объяснили происхождение этой книги. После своего интервью Би-би-си известный политик попросил Юнга поделиться своими теоретическими концепциями с широкой общественностью в самом простом и наиболее образовательном виде. Он так и сделал, и это стало последней книгой Карла Юнга, которую он написал перед своей смертью в 1961 году.

В книге «Человек и его символы» первое, что привлекает наше внимание — это 500 с лишним иллюстраций книги. Эти образы полностью погружают нас в теорию символизма и важность символов в наших снах, в искусстве и даже в нашем повседневном поведении.

Я не то, что случилось со мной. Я тот, кем я хочу стать.

Карл Густав Юнг

Книга №2. Архетипы и коллективное бессознательное

Это одна из самых интересных книг Юнга, которая определяет одну из его самых противоречивых тем: архетипы.

Перед нами коллекция сочинений, которые с одной стороны вникают в коллективное бессознательное, а с другой — в природу архетипа. Это психическое выражение структур, унаследованных от наших собратьев, является, без сомнения, тем, что составляет краеугольный камень большей части юнгианской работы.

Книга №3. Отношения между эго и бессознательным

Как мы уже знаем, Карл Юнг был основателем школы аналитической психологии. Эта книга, без сомнения, лучшее представление об этом подходе. Это также, по сути, отражение небольшой части истории психологии.

На этих страницах Юнг ведет нас через гораздо более оригинальную идею, чем Фрейд предлагал нам в то время, касающуюся психики человека. Его постоянные исследования и пересмотр предмета дают нам более полное понимание бессознательного. Здесь Юнг устанавливает двойственность между коллективным бессознательным и его влиянием на индивидуальное бессознательное.

Книга №4. Синхронность: акаузальный связующий принцип

Синхронность: принцип акаузального связывания — это маленькая жемчужина, которую Карл Густав Юнг написал вместе с Вольфгангом Паули, лауреатом Нобелевской премии по физике и одним из отцов квантовой механики. В этой книге мы можем углубиться в одну из самых интересных и известных юнгианских концепций. Разумеется, мы говорим о синхронности.

Юнг впервые рассказал об этой идее на собраниях Эраноса, проводимых каждый год в Асконе, Швейцария. Некоторые статьи, эссе или книги всегда выходили из этих собраний. Это было в пятидесятых годах, и швейцарский психиатр представил нечто столь же привлекательное для его коллег и остального академического слова: то, что мы понимаем как совпадение, на самом деле происходит не из-за простого случая, а из-за того, что он назвал синхронностью.

В книге также подробно рассматривается взаимосвязь между упомянутой концепцией и другой не менее важной идеей в его работе: интуиция.

Книга №5. Проблемы души нашего времени

Это одна из книг Карла Юнга, которая лучше всего представляет его работу. В то же время это чудесная экскурсия в мир бессознательного. Несмотря на то, что большая часть книги посвящена мечтам, именно здесь мы можем «отслеживать» часть нашего комплекса и ограничивающее поведение, которое мы склонны проявлять в нашей сознательной жизни.

Цель Юнга в интерпретации снов отличалась от цели Фрейда. Он не пытался определить классические сексуальные фиксации, разработанные в детстве. Напротив, он хотел увидеть «карту настоящего» и ситуации, в котором жили его пациенты, чтобы понять причину их поведения и эмоциональных страданий.

Это, без сомнения, одна из самых необходимых книг для понимания наследия Карла Юнга.

Книга №6. Конфликты детской души

Некоторые из наших читателей могут быть удивлены, увидев термин «душа» в книге о психологии. Важно помнить, что в работе Карла Юнга эта идея, эта концепция присутствует всегда.

Как объяснил Юнг в своей автобиографии, ни один врач не мог вылечить пациента, не вступив в контакт с душой пациента.

Эта идея дает нам ключ к целостному подходу Юнга к людям. Он считал, что детство и юность являются наиболее важными этапами жизни человека, поэтому мы должны уделять им гораздо больше внимания. Таким образом, возможные конфликты, недостатки и предрассудки, которые ребенок испытывает в своей семьи, а также личность родителей, несомненно, определяют благополучие или потенциальные психологические проблемы ребенка в дальнейшей жизни.

Любопытно, что дочь Зигмунда Фрейда посвятила свою жизнь этой цели. Она оказывала психологическую помощь детям с детской травмой. Сам Фрейд никогда не обращал много внимания на эту область и не развил ее полностью в своей работе.

Книга №7. Психология переноса

Это одна из самых представительных книг Карла Юнга на эту тему. Он также проводит интересную параллель между алхимией и переносом между пациентом и терапевтом. Как мы уже знаем, в повседневной практике психотерапия может вызвать феномен, при котором пациент в конечном итоге проецирует свой опыт и эмоции на терапевта, что усложняет процесс выздоровления.

В этой книге Юнг снова использует свои символические фигуры, чтобы объяснить динамику и связи, которые иногда возникают между врачом и пациентом.

Книга №8. О сущности сновидений

Эта книга состоит из шести интересных очерков. В этих очерках мы глубоко осознаем, что понимаем под «глубокой психологией». Эта концепция представляет собой истинный краеугольный камень теории Юнга. Важно помнить, что для этого швейцарского психиатра все психические явления на самом деле являются формами энергии.

Основная функция снов — попытаться восстановить наше психологическое равновесие.

Карл Густав Юнг

В первом эссе под названием «Об энергии души» он предлагает интересное введение, чтобы лучше понять некоторые аспекты нашей личности, такие как интроверсия и экстраверсия. Позже, в «Общих соображениях по психологии снов» и «Сущности снов», он углубляется в изучение человеческого и социального поведения и снов таким образом, который помогает как новичкам, так и экспертам лучше понять эти репрезентативные концепции.

Также интересно отметить, что этот том заканчивается эссе под названием «Психологические основы спиритизма». Здесь автор с обычной ясностью объясняет объективные соображения юнгианской психологии по этому вопросу, которые, несомненно, интересно знать.

Книга №9. Писания о духовности и трансцендентности

Карл Густав Юнг не верил в Бога, он верил в духовность и то, как каждый из ее аспектов определяет и отслеживает сущность нашей культуры и, как следствие, самого человечества.

Это личная и страстная книга, идеальное чтение на выходных, если вы хотите лучше понять обширное видение аналитической психологии, которое Карл Густав Юнг поддержал и оставил как прекрасное наследие. Есть одна вещь, которую он всегда имел в виду, это то, что, чтобы понять чьи-то корни, мы не можем забывать о духовном плане. Согласно Юнгу, мы должны рассмотреть все явления и традиции, которые составляют корень психической жизни.

Итак, мы должны понимать, что книги Карла Юнга, в частности, «Писания о духовности и трансцендентности», являются отражением его непредубежденности. Он был восприимчив и чувствителен ко всему, что он наблюдал, и пытался смотреть за пределы обычного, чтобы найти смысл в реальности человеческой души.

Эта книга представляет собой антологию, путешествие по антропологии, религии, искусству и духовности, которая окажет влияние на каждого читателя.

Книга №10. Воспоминания, сновидения, размышления

На этих страницах мы узнаем о его формирующих годах, о его напряженных, но продуктивных отношениях с Фрейдом и о том, как каждая поездка, беседа, открытие и опыт формировали то, что он называет «дном своей души».

Стоит отметить, что читатель не увидит простую книгу воспоминаний и личных размышлений о ком-то в сумерках своей жизни. Юнг в полной мере использует возможность вновь заложить основы своих теорий. Он описывает свои представления о человеческом разуме, о бессознательном, роли символизма и принципах психотерапии.

Эта книга поможет вам лучше понять мысли Карла Юнга и его личную работу психолога.

Книга №11. Красная книга

Мы оставили одну из самых ценных и трудных для понимания книг Карла Юнга. Разумеется, речь идет о Красной книге. Это так особенное по ряду причин. Одним из них является то, что ему потребовалось более 15 лет, чтобы завершить или, по крайней мере, решить, что в нем содержится все, что он хотел сообщить.

Еще один момент, на который мы должны обратить внимание: его наследники не хотели, чтобы это было опубликовано. Лишь в 2009 году мы наконец смогли получить доступ к этой странной и загадочной книге, которая одновременно увлекательна и тревожна. Красная книга, повествует и иллюстрирует ужасающие видения, которые Юнг имел между 1913 и 1916 годами. Его целью при написании книги было попытаться понять эти образы и найти соответствующие символы.