Рептильный мозг википедия: Почему «мозг рептилии» у человека — миф. Отрывок из книги психолога и нейробиолога

Почему «мозг рептилии» у человека — миф. Отрывок из книги психолога и нейробиолога

Фрагменты новых книг

© Издательство «Манн, Иванов, Фербер»

В издательстве «Манн, Иванов, Фербер» выходит книга Лизы Фельдман Барретт, где автор развенчивает мифы об устройстве и работе мозга. ТАСС публикует отрывок о триедином мозге, в котором, как часто говорят, есть древние и новые области

Если верить пособиям для самопомощи и тренерам по личностному росту, все многообразие человеческого опыта сводится к процессам в черепной коробке: якобы человек — это его мозг. Отчасти это верно. Однако о мозге известно намного меньше, чем может показаться, а то, что преподносится как знание, — нередко просто предположения: более или менее обоснованные, еще не проверенные или уже опровергнутые. В «Семи с половиной уроках о мозге. Почему мозг устроен не так, как мы думали» Лиза Фельдман Барретт проводит ревизию нейронаук и рассказывает, что нам в действительности известно.

Две тысячи лет назад древнегреческий философ Платон рассуждал о войне — о войне не между городами или странами, а той, что идет внутри каждого человека. Наш разум, говорил Платон, это непрерывная битва трех глубинных сил, контролирующих наше поведение. Первая сила — это базовые инстинкты, такие как тяга к пище и половое влечение, необходимые для выживания. Вторая — чувства и эмоции, такие как радость, гнев, страх и т.п. Взаимодействуя, первые две силы похожи на животных, и они, как утверждал Платон, способны направить наше поведение в противоречивое, иногда даже опасное русло. Справиться с этим хаосом, взять «зверей» под свой контроль помогает третья сила — рациональное мышление, именно благодаря ему наша жизнь становится более правильной и осмысленной.

Внутренний конфликт, о котором говорил Платон, и сегодня остается одной из самых обсуждаемых тем в западной цивилизации. Вряд ли найдется тот, кто никогда не испытывал борьбу между сферой чувств и рассудком.

Наверное, именно поэтому ученые решили спроецировать рассуждения Платона на устройство нашего мозга и попытаться таким образом объяснить, как он эволюционировал. Когда-то давно, 300 млн лет назад, говорит нам наука, мы были ящерицами и наш рептильный мозг функционировал лишь для того, чтобы удовлетворять базовые потребности — находить пищу, бороться друг с другом и продолжать свой род. Спустя примерно 100 млн лет в нашей голове сформировалась новая область, наделившая нас способностью испытывать эмоции; так мы стали млекопитающими. Ну а позже в мозгу появилась еще одна область, отвечающая за рациональное поведение и регулирующая тот самый внутренний конфликт между «зверями». Так человек приобрел способность мыслить логически.

Когда-то давно, 300 млн лет назад, говорит нам наука, мы были ящерицами и наш рептильный мозг функционировал лишь для того, чтобы удовлетворять базовые потребности — находить пищу, бороться друг с другом и продолжать свой род. Спустя примерно 100 млн лет в нашей голове сформировалась новая область, наделившая нас способностью испытывать эмоции; так мы стали млекопитающими. Ну а позже в мозгу появилась еще одна область, отвечающая за рациональное поведение и регулирующая тот самый внутренний конфликт между «зверями». Так человек приобрел способность мыслить логически.

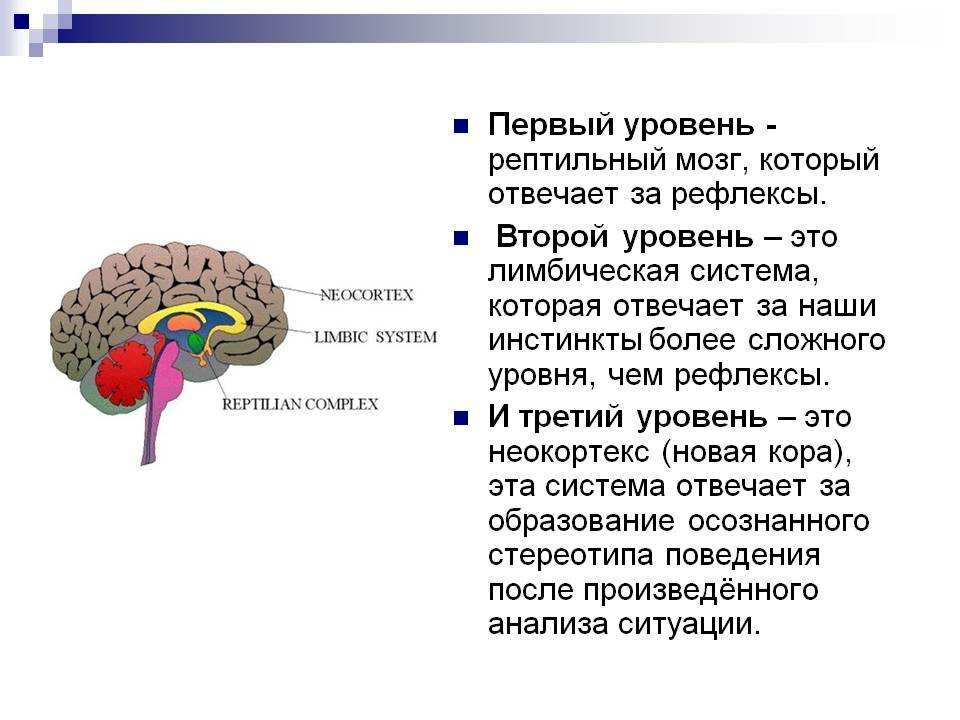

Эволюционный путь сделал наш мозг тройственным, то есть состоящим из трех слоев: один предназначался для выживания, другой — для чувств и эмоций, а третий регулировал работу ума. Инстинкты, необходимые исключительно для поддержания жизни и, по неподтвержденным данным, унаследованные нами от древних ящериц, находятся на самом нижнем «этаже» — в рептильном мозге. Далее располагается лимбическая система, которая, предположительно, включает области, сформировавшиеся еще у доисторических млекопитающих и отвечающие за возникновение эмоций. И последний, третий слой, неокортекс («новая кора») (неокортекс есть у всех млекопитающих, но у человека он развит лучше всего — прим. науч. ред.) — это, как принято считать, уникальная отличительная черта рода человеческого, позволяющая его представителям мыслить рационально. Одна из областей неокортекса, префронтальная кора, якобы управляет эмоциональным и рептильным уровнями мозга, чтобы держать в узде иррациональную, «звериную» часть нашего «я».

И последний, третий слой, неокортекс («новая кора») (неокортекс есть у всех млекопитающих, но у человека он развит лучше всего — прим. науч. ред.) — это, как принято считать, уникальная отличительная черта рода человеческого, позволяющая его представителям мыслить рационально. Одна из областей неокортекса, префронтальная кора, якобы управляет эмоциональным и рептильным уровнями мозга, чтобы держать в узде иррациональную, «звериную» часть нашего «я».

Спецпроект на тему

Вы, думаю, заметили, что я рассказала уже о двух разных версиях эволюции человеческого мозга. В первом мини-уроке речь шла о том, что когда-то давно у живых существ начала развиваться способность воспринимать подробную информацию об окружающем мире, помогать организму в выполнении целого ряда сложных движений и, поскольку строение тела тоже становилось все более сложным, следить за расходованием и накоплением биологических ресурсов. Согласно же второй концепции, наш мозг является триединым, то есть за многие миллионы лет в мозгу постепенно сформировались три слоя, чтобы над животными порывами и эмоциями начал доминировать ум. Можно ли как-то совместить первую теорию со второй?

Можно ли как-то совместить первую теорию со второй?

К счастью, в этом нет необходимости, потому что версия о триедином мозге ошибочна. Это одно из самых распространенных и долго господствовавших заблуждений, которые когда-либо появлялись в научной среде. Хотя, стоит отметить, она довольно интересна и подчас кажется наиболее подходящим объяснением того, как мы чувствуем себя на протяжении дня. Например, когда ваши вкусовые рецепторы «просят» кусочек аппетитного шоколадного торта, но вы им отказываете, так как уже позавтракали, можно предположить, что к поеданию лакомства вас подталкивали импульсивная «внутренняя ящерица» и эмоциональная лимбическая система, а рациональный неокортекс поборол их и взял бразды правления в свои руки.

На самом деле мозг функционирует не так. Неправильное поведение не зарождается из импульсов нашего первобытного «внутреннего зверя». А разумные действия не результат деятельности «рациональных» областей нашего мозга. Более того, рассудок никогда не воюет со сферой эмоций.

На протяжении многих лет концепцию триединого мозга продвигали несколько ученых, а придать ей окончательно сформулированный вид удалось врачу Полу Маклину в середине двадцатого столетия. Маклин считал, что в мозгу, как когда-то рассуждал и Платон, происходит непрерывное противостояние разных импульсов. Свое предположение он пробовал обосновать, используя лучший из доступных на тот момент методов — визуальное исследование. Иными словами, он рассматривал под микроскопом ткани мозга мертвых ящериц и млекопитающих, в том числе человека, и искал между ними сходства и различия. Маклин утверждал, что в человеческом мозге есть части, которых нет у других млекопитающих. Ученый назвал их неокортексом. Кроме того, Маклин обнаружил, что в мозгу млекопитающих есть функциональные блоки, которые отсутствуют у рептилий, — он назвал их лимбической системой. Именно так родилось описание происхождения всего нашего человеческого рода.

Предположение Маклина о трехслойном мозге не осталось незамеченным и приобрело сторонников в определенных кругах научного сообщества. Его наблюдения и выводы показались специалистам простыми, элегантными и как будто не идущими вразрез с идеями Чарльза Дарвина о развитии у человека когнитивных способностей. В своей книге «Происхождение человека и половой отбор»* Дарвин утверждал, что наш разум эволюционировал вместе с телом и, следовательно, внутри каждого из нас есть как бы первобытный зверь, которого мы вынуждены укрощать при помощи рационального мышления.

Его наблюдения и выводы показались специалистам простыми, элегантными и как будто не идущими вразрез с идеями Чарльза Дарвина о развитии у человека когнитивных способностей. В своей книге «Происхождение человека и половой отбор»* Дарвин утверждал, что наш разум эволюционировал вместе с телом и, следовательно, внутри каждого из нас есть как бы первобытный зверь, которого мы вынуждены укрощать при помощи рационального мышления.

На эту тему

В 1977 году теория о триедином мозге была представлена широкой публике в книге Карла Сагана «Драконы Эдема»*, за которую он получил Пулитцеровскую премию. В наши дни понятия «рептильный мозг» и «лимбическая система» можно встретить во многих научно-популярных книгах, газетах и журналах. Например, когда я работала над текстом этого урока, то в нашем местном супермаркете видела в продаже специальный выпуск Harvard Business Review, посвященный тому, «как стимулировать рептильный мозг клиентов, чтобы побудить их совершить покупку». А рядом лежал специальный номер National Geographic, рассказывавший об областях внутри нашей черепной коробки, составляющих «эмоциональный мозг».

Не все, правда, знают, что книга «Драконы Эдема» вышла в ту пору, когда ученым, изучающим эволюцию мозга, уже было доподлинно известно, что гипотеза о трехслойном мозге — выдумка. Неопровержимые доказательства появились тогда, когда ученые углубились в изучение клеток мозга — нейронов — и увидели то, что раньше было скрыто от невооруженного глаза. В результате к началу 1990-х годов гипотезу о трехслойном мозге отвергли окончательно, так как она попросту не соответствовала установленным фактам.

Во времена Маклина мозг одних животных сравнивали с мозгом других, делая в него инъекции красящих веществ, затем нарезая, словно мясной деликатес, тончайшими ломтями и рассматривая каждый окрашенный кусочек под микроскопом. Подобный способ применяется и сейчас, но теперь в арсенале ученых есть новые методы, позволяющие досконально изучить нейроны и расположенные в них гены*. В результате современные специалисты выяснили, что нервные клетки животных — представителей двух разных видов — могут существенно различаться внешне, но содержать одинаковые гены, из чего можно сделать вывод: эти нейроны имеют общее происхождение. Если в некоторых нервных клетках человека и, например, крысы есть идентичные гены, значит, подобные нейроны с такими же генами, скорее всего, были у нашего с крысами общего предка.

Если в некоторых нервных клетках человека и, например, крысы есть идентичные гены, значит, подобные нейроны с такими же генами, скорее всего, были у нашего с крысами общего предка.

Строго говоря, у каждого живого существа набор генов во всех соматических клетках одинаков. Гены не плавают в клетках просто так — они находятся в хромосомах, особым образом свернутых длинных молекулах ДНК. Хромосомы, в свою очередь, упакованы в особое образование — ядро.

Предположу, что речь идет об исследовании экспрессии генов — «разворачивания» ДНК, считывания определенного гена на матричную РНК, ее модификацию в зависимости от внешних условий и производство белка на основе этой измененной молекулы. У человека 23 пары хромосом, в которых содержится около 20–25 тысяч активных генов.

У крысы 21 пара хромосом и примерно столько же активных генов, сколько и у человека, — около 20 тысяч.

По данным международной группы по изучению генома крысы, значительные доли исследованных геномов крысы и человека совпадают, что говорит об относительно небольшом времени расхождения эволюционных путей грызунов и приматов — около 12–14 млн лет. См.: Rat Genome Sequencing Project Consortium. Genome sequence of the Brown Norway rat yields insights into mammalian evolution. Nature 428, pp. 493–521 (2004). https://doi.org/10.1038/nature02426.

См.: Rat Genome Sequencing Project Consortium. Genome sequence of the Brown Norway rat yields insights into mammalian evolution. Nature 428, pp. 493–521 (2004). https://doi.org/10.1038/nature02426.

Продолжение

Кроме того, ученые обнаружили, что мозг в процессе эволюции не обрастал новыми слоями, как это происходило, к примеру, с осадочными породами. Но ведь мозг человека явно отличается от мозга крысы, а значит, хотелось бы понять: как, если не благодаря появлению новых слоев, возникла эта разница?

А дело в том, что, становясь крупнее, в ходе эволюции мозг переформировывался.

Поясню на примере. В нашем мозге есть четыре совокупности нейронов, или функциональные области, позволяющие нам ощущать движения нашего тела и обеспечивающие осязание. Эти области носят общее название «первичная соматосенсорная кора». В мозгу крысы она состоит всего из одной зоны, но также выполняет две упомянутые выше функции. Если бы мы изучали мозг крысы и человека, как это делал Маклин, то, вероятно, пришли бы к выводу, что у крыс отсутствуют три соматосенсорных участка, которые есть у человека. А затем, возможно, сочли бы их результатом эволюции и решили, что эти участки должны иметь новые, особые свойства, характерные только для нас, людей.

А затем, возможно, сочли бы их результатом эволюции и решили, что эти участки должны иметь новые, особые свойства, характерные только для нас, людей.

Тем не менее, согласно результатам исследований, в первичной соматосенсорной коре человека и крысы есть много одинаковых генов. Из этого любопытного факта можно сделать вывод, касающийся эволюции: у последнего общего предка крыс и людей, жившего около 66 млн лет назад, в мозгу был всего один соматосенсорный участок, отвечавший за некоторые из функций, которые контролируют четыре участка в мозгу современного человека. Вероятно, когда тело и мозг наших предков стали становиться крупнее, этот участок начал расти и разграничиваться, распределяя свои «обязанности» между несколькими этими частями. Строение, позволившее разным областям мозга обособиться, но не выключиться из общей работы, способствовало его совершенствованию, чтобы он смог управлять уже более крупным телом и сложными внутренними системами органов.

На эту тему

Сравнивая мозг представителей разных видов и пытаясь найти сходства, нужно быть очень внимательным. Нельзя забывать, что эволюция шла по извилистому пути, подчас совершая весьма неожиданные повороты. Простое визуальное наблюдение способно привести к ложным выводам: те области мозга, которые выглядят различными, на генетическом уровне могут оказаться схожими. И наоборот, даже если у животных, принадлежащих к двум разным видам, обнаруживаются идентичные гены, они могут выполнять непохожие друг на друга функции.

Нельзя забывать, что эволюция шла по извилистому пути, подчас совершая весьма неожиданные повороты. Простое визуальное наблюдение способно привести к ложным выводам: те области мозга, которые выглядят различными, на генетическом уровне могут оказаться схожими. И наоборот, даже если у животных, принадлежащих к двум разным видам, обнаруживаются идентичные гены, они могут выполнять непохожие друг на друга функции.

Согласно результатам современных исследований в области молекулярной генетики, у рептилий и всех млекопитающих есть нейроны, схожие с нейронами человека, — даже такие, как присутствуют в нашем «неокортексе». Мозг человека сформировался не из мозга рептилий, образовав дополнительные участки, отвечающие за эмоции и рациональное мышление. Произошло нечто более интересное.

Недавно в ходе исследования выяснилось, что мозг всех млекопитающих развивался по единому «производственному плану». Велика вероятность, что то же верно и для мозга рептилий и других позвоночных животных. Об этом исследовании знают далеко не все, и даже многим нейробиологам оно незнакомо. А те, кто в курсе, только-только начинают осознавать, к насколько важным выводам может привести этот обнаруженный факт.

Об этом исследовании знают далеко не все, и даже многим нейробиологам оно незнакомо. А те, кто в курсе, только-только начинают осознавать, к насколько важным выводам может привести этот обнаруженный факт.

Общий «производственный план» начинает действовать вскоре после момента оплодотворения, как только в эмбрионе начинают образовываться нейроны. Нервные клетки в мозгу мышей, крыс, собак, кошек, лошадей, муравьедов, людей и всех остальных изученных на данный момент млекопитающих формируются весьма предсказуемым образом. Результаты генетических исследований дают основания полагать, что это происходит по такой же схеме, как у рептилий, птиц и некоторых рыб. Да-да, согласно современным научным данным, в нас заложен такой же «план развития мозга», как, например, в миногах.

Если все это действительно так, то почему строение мозга разных видов позвоночных животных столь существенно различается? Дело в том, что «производственный план» разворачивается поэтапно и у разных видов каждый из этапов проходит по-разному — у одних быстрее, у других медленнее. Что касается биологических «строительных материалов», то они у всех одинаковые. К примеру, у человека стадия, в ходе которой формируются нейроны, нужные коре больших полушарий, протекает дольше, чем у грызунов, и намного дольше, чем у ящериц. Именно поэтому у нас эта часть мозга крупная, у мышей она небольшая, а у игуаны и вовсе крохотная (впрочем, ее наличие у этой рептилии вообще под вопросом). Если бы у нас появилась возможность получить доступ к процессу формирования мозга, происходящему в эмбрионе ящерицы, и сделать эту стадию такой же длительной, как у человека, то в результате образовалось бы некое подобие коры больших полушарий. (Хотя функционировать так, как наша, она бы не смогла: даже когда речь идет о мозге, размер решает не все.)

Что касается биологических «строительных материалов», то они у всех одинаковые. К примеру, у человека стадия, в ходе которой формируются нейроны, нужные коре больших полушарий, протекает дольше, чем у грызунов, и намного дольше, чем у ящериц. Именно поэтому у нас эта часть мозга крупная, у мышей она небольшая, а у игуаны и вовсе крохотная (впрочем, ее наличие у этой рептилии вообще под вопросом). Если бы у нас появилась возможность получить доступ к процессу формирования мозга, происходящему в эмбрионе ящерицы, и сделать эту стадию такой же длительной, как у человека, то в результате образовалось бы некое подобие коры больших полушарий. (Хотя функционировать так, как наша, она бы не смогла: даже когда речь идет о мозге, размер решает не все.)

Итак, внутри нашего черепа нет уникальных новых участков. Некоторые из нейронов там такие же, как в мозгу всех остальных млекопитающих и, судя по всему, всех позвоночных животных. Так что приходится констатировать несостоятельность гипотезы, согласно которой в результате эволюции сформировался трехслойный мозг.

Теги

Фрагменты новых книг

Ученые доказали, что у млекопитающих нет «рептильного мозга»

Новое исследование показало, что концепция «мозга ящерицы» у млекопитающих может быть одним огромным заблуждением.

Василий Макаров

Will Brown/Flickr, CC BY 2.0

Основываясь на исследовании мозга бородатых агам (Pogona vitticeps), ученые показали, что мозг млекопитающих и рептилий развился отдельно от общего предка. Это еще один гвоздь в крышку гроба теории так называемого «триединого мозга».

Три стадии развития мозга

Идея «рептильного мозга» впервые возникла и стала популярной в 1960-х и 1970-х годах на основе сравнительных анатомических исследований. Нейробиолог Пол Маклин заметил, что части мозга млекопитающих очень похожи на части мозга рептилий. Это привело его к выводу, что мозг развивался поэтапно после того, как жизнь переместилась на сушу.

Сначала, согласно модели Маклина, появился рептильный мозг, определяемый как базальные ганглии. Затем появилась лимбическая система — гиппокамп, миндалевидное тело и гипоталамус. Наконец, неокортекс возник у приматов.

В модели триединого мозга каждый из этих отделов отвечает за разные функции; более базальные части мозга, например, предположительно были больше связаны с первичными реакциями — такими как основные инстинкты выживания.

Однако нейробиологи осуждали эту модель на протяжении десятилетий. Мозг просто не работает так, отдельными секциями, каждая из которых играет отдельную роль. Области мозга, какими бы анатомически разными они ни были, тесно взаимосвязаны, представляют собой паутину гудящих нейронных сетей. А с появлением новых методов мы можем начать лучше понимать, как развивался мозг.

Не все так однозначно

В новом исследовании группа исследователей из Института исследований мозга им.

«Нейроны — это самые разнообразные типы клеток в организме. Их эволюционное разнообразие отражает изменения в процессах развития, которые их производят, и может вызывать изменения в нейронных цепях, к которым они принадлежат», — заявил нейробиолог Жиль Лоран из Института исследований мозга Макса Планка.

Эпоха около 320 миллионов лет назад была очень важным временем для эволюции позвоночных и их мозга. Именно тогда первые четвероногие животные (тетраподы) вышли из воды на сушу и начали диверсифицироваться в родительские семейства, которые, в конечном счете, произвели птиц и рептилий, с одной стороны, и млекопитающих, с другой.

В мозге есть структуры, установленные во время эмбрионального развития всех четвероногих: общая предковая архитектура в подкорковых областях. Но поскольку традиционных анатомических сравнений областей развития может быть недостаточно для полной детализации всех различий и сходств между мозгом рептилий и млекопитающих, исследователи выбрали другой подход.

Они секвенировали РНК — молекулу-мессенджер, используемую в качестве матрицы для формирования белков — в отдельных клетках мозга бородатых агам, чтобы определить транскриптомы — полный спектр молекул РНК в клетке — и, таким образом, создать атлас клеточного типа. мозга ящерицы. Затем этот атлас сравнили с существующими наборами данных о мозге мышей.

Результаты исследования

Оказалось, что, существовал основной набор типов нейронов с похожими транскриптомами, общими как для млекопитающих, так и для рептилий, несмотря на то, что они развивались отдельно на протяжении более 320 миллионов лет.

Но эти нейроны не ограничены определенной «рептильной» областью мозга. Анализ показал, что в большинстве областей мозга есть смесь наследственных и новых типов нейронов, что ставит под сомнение представление о том, что некоторые области мозга являются более древними, чем другие.

На самом деле исследователи обнаружили, что нейроны таламуса можно разделить на две группы в зависимости от их связи с другими областями мозга. И эти связанные области совершенно различны у млекопитающих и рептилий.

Команда обнаружила, что транскриптомы расходятся таким образом, чтобы соответствовать соединительным областям, предполагая, что транскриптомная идентичность нейрона — полное генетическое считывание того, какие белки ему могут понадобиться — подтверждается или отражает его связность.

«Поскольку у нас нет мозга древних позвоночных, реконструкция эволюции мозга за последние полмиллиарда лет потребует соединения воедино очень сложных молекулярных, связанных с развитием, анатомических и функциональных данных», — отмечает Лоран.

|

Когда вы впервые наблюдаете

анатомия человеческого мозга, его многочисленные складки и перекрывающиеся структуры

может показаться очень запутанным, и вы можете задаться вопросом, что все они означают. Вероятно, самая известная модель для понимания структуры мозг по отношению к его эволюционной истории является знаменитым Теория триединого мозга, разработанная Полом Маклином и ставшая очень влиятельный в 1960-х. Однако с тех пор несколько элементы этой модели пришлось пересмотреть в свете более поздних нейроанатомические исследования (см. первые два модуля истории, до оставил). Имея это в виду, оригинал Маклина модель различала три разных мозга, которые появлялись последовательно во время эволюции:

Эти три части мозга не работают независимо от друг друга. Они установили многочисленные взаимосвязи через что они влияют друг на друга. нервные пути от лимбической системы к коре, например, особенно развиты. Чтобы узнать больше о том, как эти структуры мозга млекопитающих развивались вместе, нажмите

эта ссылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nerdfighteria Wiki — Нет, у вас не «рептильный мозг»

Категории

Статистика

| Обзор видов: | 268,475 | |

| Лайки: | 8 810 | |

| DISTIKES: | 19 | |

| Комментарии: | 0008 | 824 |

| Продолжительность: | 06:00 | |

| Загружено: | 2018-08-02 | |

| На самом деле у вас нет «рептильного мозга» где-то глубоко в голове, заставляющего вас вести себя как соленый крокодил, так откуда вообще взялась эта идея? Организатор: Стефан Чин Отправляйтесь на https://scishowfinds. [ ™ ª Введение ]. Возможно, вы встречали такие статьи, как «Как завести друзей, используя свой рептильный мозг» или «Преодолеть свой рептильный мозг, чтобы похудеть». И если они, казалось, имели большой смысл…. Что ж, извините, что портю вам настроение, но идея о том, что у людей где-то глубоко внутри есть примитивный мозг рептилий, в значительной степени ложна. Тем не менее, он основан на небольшой доле правды, что может объяснить, почему он застрял на полвека. Он пытался объяснить, как развивался мозг животных и почему некоторые животные, такие как мы, могут рассуждать или планировать, а другие нет. Маклин считал, что эти более сложные способности исходят из дополнительных слоев мозга, добавленных поверх примитивной, инстинктивной мозговой основы, подобно сочным клецкам, завернутым в пирожное. Ядро мозга было названо проторептильным комплексом. Отсюда и «мозг рептилии». И это имя Маклин дал тому, что мы сейчас называем базальными ганглиями, группой нейронов в самом центре мозга. Как следует из названия, этот регион якобы объяснял поведение рептилий. Маклин полагал, что это нервное ядро моторного контроля, а также инстинктивного поведения, такого как защита территории. Вокруг мозга рептилий был обернут комплекс палеомалек или лимбическая система, которая в основном отвечала за эмоции. И поскольку эмоции важны для таких вещей, как социальные отношения, родительская забота, привязанность и сопереживание. Маклин считал, что эта система была особенно важна для ранних млекопитающих. Последним слоем, который нужно было добавить, было то, что Маклин описывает как комплекс млекопитающих, также известный как неокортекс, представляющий собой 6-слойную ткань, которая составляет большую часть складчатой, «мозговой» части нашего мозга, называемой корой головного мозга. Это то, что гораздо больше у «высших» млекопитающих, таких как мы и наши родственники-приматы, и есть то, что, по его мнению, дает нам язык, разум и сознательное восприятие внешнего мира. И согласно этой теории каждый из этих слоев выступает в роли отдельного котировочного «мозга». Поэтому, когда вы злитесь и набрасываетесь на потенциального соперника, это берет на себя ваш мозг рептилии, но когда вы размышляете о великих чудесах мира, за дело берется ваш мозг млекопитающего. Вот почему в некоторых статьях по поп-психологии говорится о правлении вашего рептильного мозга, хотя на самом деле это не то, к чему стремился Маклин. В некотором смысле теория триединого мозга верна, но в то же время и ошибочна. Маклин был отчасти прав в том, что разные части мозга выполняют несколько разные задачи, но его группировка не была идеальной. Эти цитаты о «рептильных» базальных ганглиях действительно помогают нам формировать привычки и играют большую роль в контроле произвольных движений. Но они также связаны с эмоциями и исполнительными функциями, такими как самоконтроль. Например, одна часть, прилежащее ядро, играет большую роль в цепи вознаграждения мозга. Что касается лимбической системы, той части палеомалек, она активно участвует в формировании эмоций и связей, во многом благодаря структуре, называемой миндалевидным телом. Но термин «лимбическая система» теряет популярность, потому что нейробиологи не могут прийти к единому мнению, что же на самом деле в ней находится. Некоторые нейробиологи считают, что орбитофронтальная кора, часть мозга, которая помогает принимать решения, тоже относится к лимбической системе, потому что она тесно связана с другими ее частями. Другие просто придерживаются функциональных сетей во всей коре головного мозга, которая включает как лимбическую систему, так и новую кору млекопитающих. Говоря об этом, Маклин был прав в том, что неокортекс играет большую роль в наших рассуждениях, речи и когнитивных способностях, но, как и большая часть коры головного мозга, он как бы замешан во всех нейронных пирогах. И это не требуется для интеллекта. Осьминог может выполнять некоторые действительно сложные когнитивные задачи, такие как запоминание того, как выбраться из лабиринта без малейшего кусочка неокортекса. Кроме того, имена Маклина для этих так называемых мозгов тоже не очень хороши, потому что на самом деле они не имеют ничего общего с животными, в честь которых названы. Этот «рептильный мозг» впервые появился не у рептилий, а лимбическая система не уникальна для млекопитающих. Фактически, у большинства животных с позвоночником, включая рыб и амфибий, есть базальные ганглии и лимбическая система. Их мозг содержит те же типы клеток, что и наша неокортекс, просто они не расположены в 6 слоев. Это может объяснить, как птицы, которые на самом деле являются рептилиями, заботятся о своих детенышах или обладают языковыми способностями. Различия между мозгами не в том, кто чем владеет, а в их относительном размере и форме. И даже несправедливо говорить, что эти области наиболее развиты у этих групп животных. Хотя наш неокортекс действительно намного больше, чем у мыши, даже с учетом размера тела, некоторые структуры базальных ганглиев и лимбической системы приматов также крупнее и сложнее. Так что они не просто пережитки наших более примитивных предков. Но, возможно, самая большая проблема с Теорией Триединого Мозга заключается в том, что эти разные «мозги» работают независимо или даже линейно. У нас нет трех отдельных мозгов, у нас есть один большой координированный мозг. Вот так неокортекс лезет во все пироги. Допустим, какой-то действительно привлекательный человек начинает приставать к вашему партнеру, и это приводит вас в ярость. Эти чувства гнева могут начаться с активности миндалевидного тела, части этой «лимбической системы». Но тогда другие части коры головного мозга, включая области неокортекса, могут либо увеличивать, либо уменьшать вероятность того, что вы сорветесь, основываясь на сигналах из окружающей среды. А базальные ганглии, особенно прилежащее ядро, играют ключевую роль в принятии решения о том, что вы на самом деле делаете со всем своим гневом, интегрируя информацию как из неокортекса, так и из лимбической системы. Так что ваша ревнивая ярость — это не ваш территориальный проторептильный комплекс, берущий под контроль, это несколько частей вашего мозга, работающих согласованно. |

В нем есть старые участки, где в древние времена происходили действия, необходимые для выживания. В нем также есть другие, более новые разделы, созданные вокруг старых. Наконец, в нем есть современный раздел, каким мы его знаем сейчас, который часто строился на основе других разделов.

В нем есть старые участки, где в древние времена происходили действия, необходимые для выживания. В нем также есть другие, более новые разделы, созданные вокруг старых. Наконец, в нем есть современный раздел, каким мы его знаем сейчас, который часто строился на основе других разделов.  Наш рептильный мозг включает в себя основные структуры, обнаруженные в

мозг рептилий: ствол и мозжечок. Рептилоиды

мозг надежен, но имеет тенденцию быть несколько ригидным и компульсивным.

Наш рептильный мозг включает в себя основные структуры, обнаруженные в

мозг рептилий: ствол и мозжечок. Рептилоиды

мозг надежен, но имеет тенденцию быть несколько ригидным и компульсивным. istockphoto.com/vector/brain-gm97234908-18319251

istockphoto.com/vector/brain-gm97234908-18319251  Эта чепуха о мозге рептилий началась в шестидесятых, когда нейробиолог Пол Маклин предложил Теорию Триединого Мозга.

Эта чепуха о мозге рептилий началась в шестидесятых, когда нейробиолог Пол Маклин предложил Теорию Триединого Мозга.

Или вместо этого они используют более широкий термин — паралимбическая система.

Или вместо этого они используют более широкий термин — паралимбическая система. И у «низших» млекопитающих, таких как мыши, есть неокортекс. Есть даже доказательства того, что у других животных есть своего рода неокортекс.

И у «низших» млекопитающих, таких как мыши, есть неокортекс. Есть даже доказательства того, что у других животных есть своего рода неокортекс. Мозговая активность, лежащая в основе поведения, может начаться в одной конкретной области, но вскоре она будет распространяться по мере того, как другие части будут помогать. Эта идея известна как распределительная обработка.

Мозговая активность, лежащая в основе поведения, может начаться в одной конкретной области, но вскоре она будет распространяться по мере того, как другие части будут помогать. Эта идея известна как распределительная обработка.