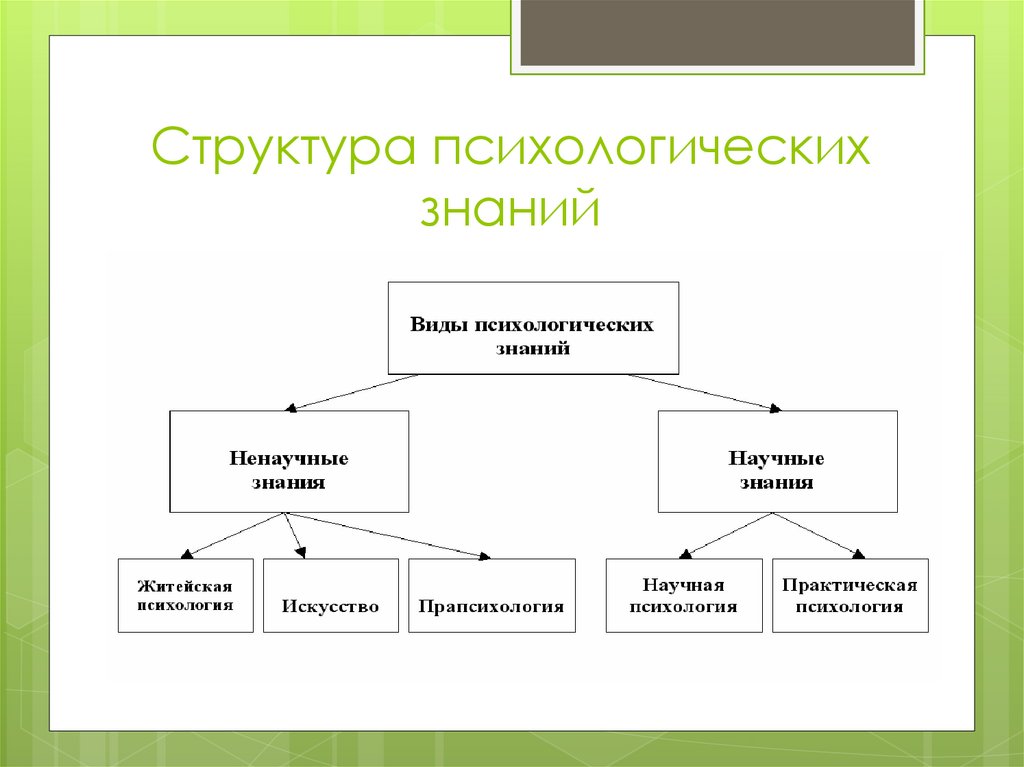

Психологические знания это: Психологические знания | это… Что такое Психологические знания?

1. Типы психологических знаний

Психологические знания могут иметь разные источники. Не случайно слова “психология” и “психологический” встречаются не только в научной психологии, но также в обыденной жизни, в искусстве.

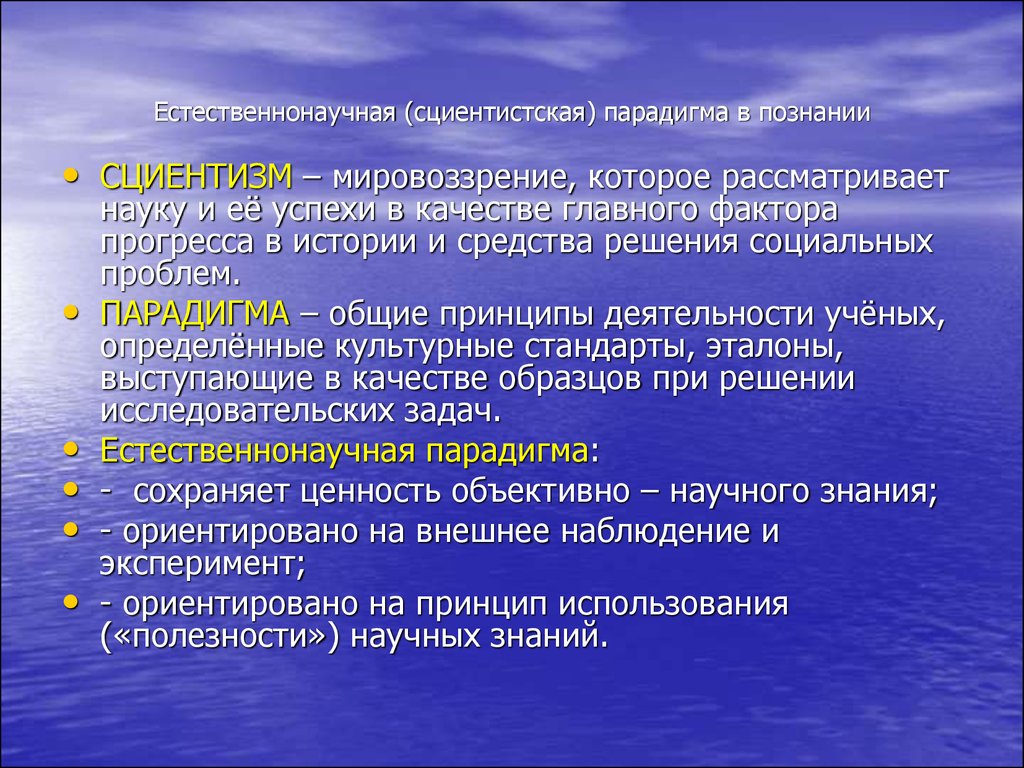

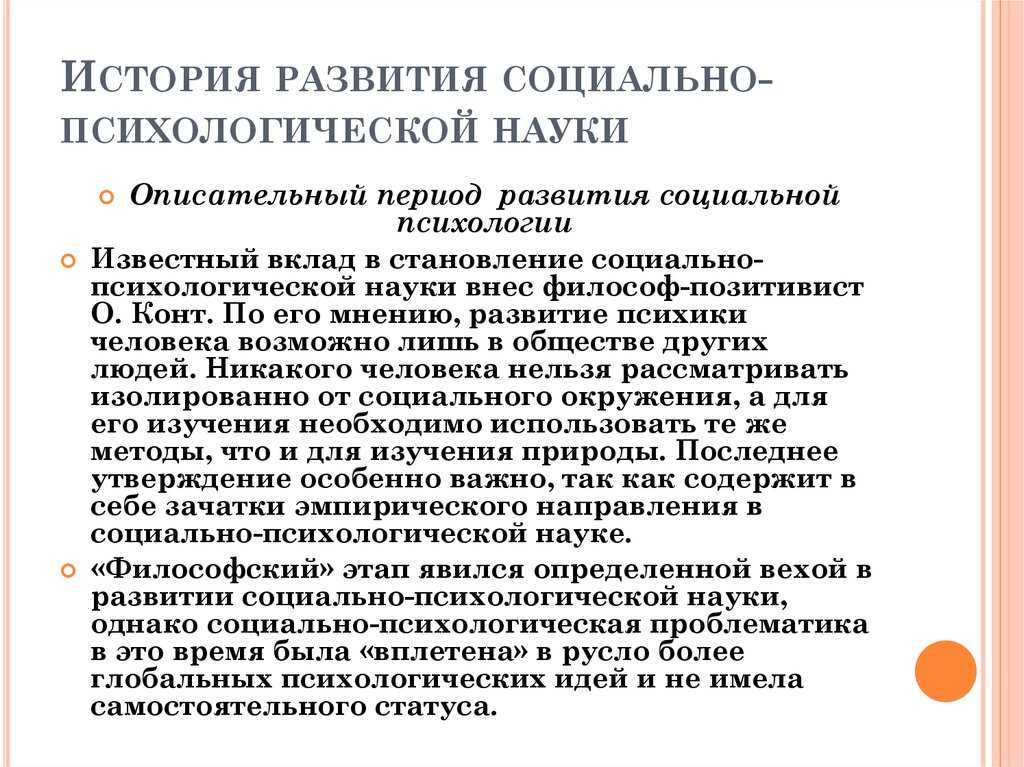

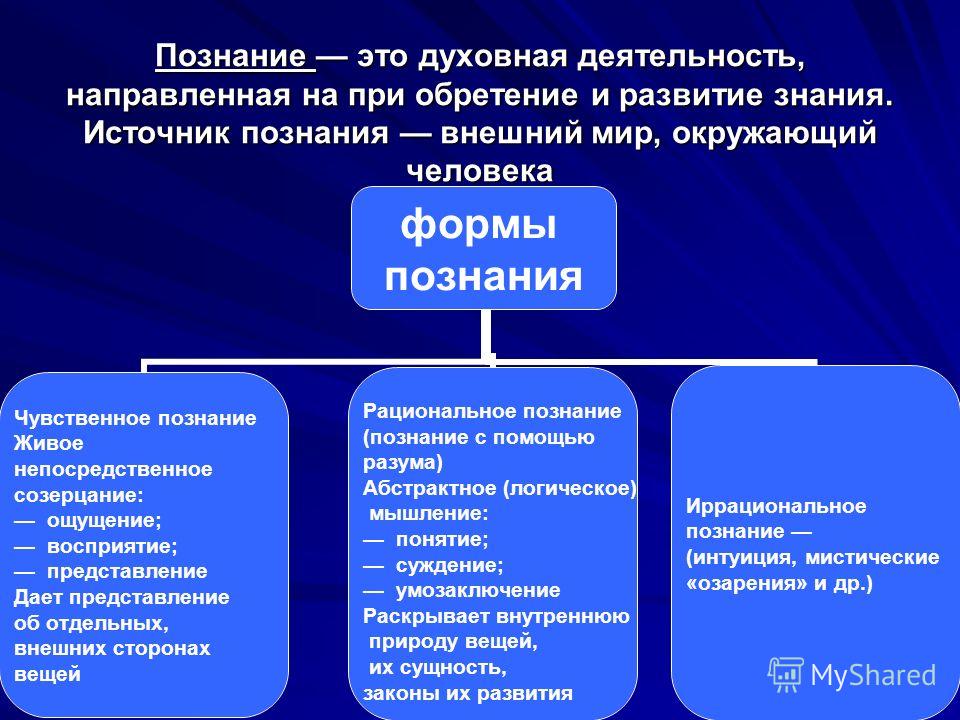

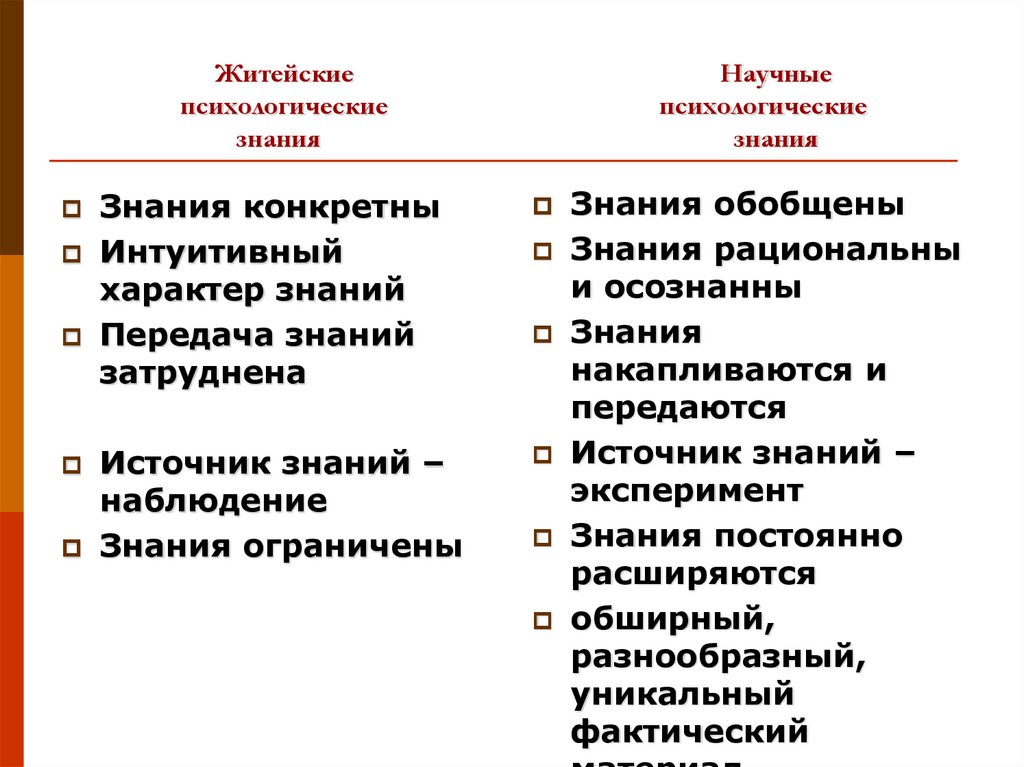

В середине XIX в. О. Конт, основатель позитивизма, предложил концепцию развития человеческого знания. Он рассматривал три последовательно сменяющие одна другую формы знания:

религиозное— основанное на традиции и индивидуальной вере;

философское — основанное на интуиции автора той или иной концепции, рациональное и умозрительное по своей сути;

позитивное — научное знание, основанное на фиксации фактов в ходе целенаправленного наблюдения или эксперимента (цит. по Дружинин, 2001, с.33).

Конт

полагал, что человечество последовательно

меняет формы знания, вырастая, как

подросток, из одежды, которая стала

тесной, а не как модница, меняющая платья

старого фасона на последний крик моды.

Однако, XX в. не отверг ни философское, ни религиозное знание. Следовательно, речь может идти не о смене одного знания другим, а об их равноправном сосуществовании. Различные формы знания существуют и развиваются параллельно. В определенные периоды развития цивилизации могут доминировать те или иные формы знания.

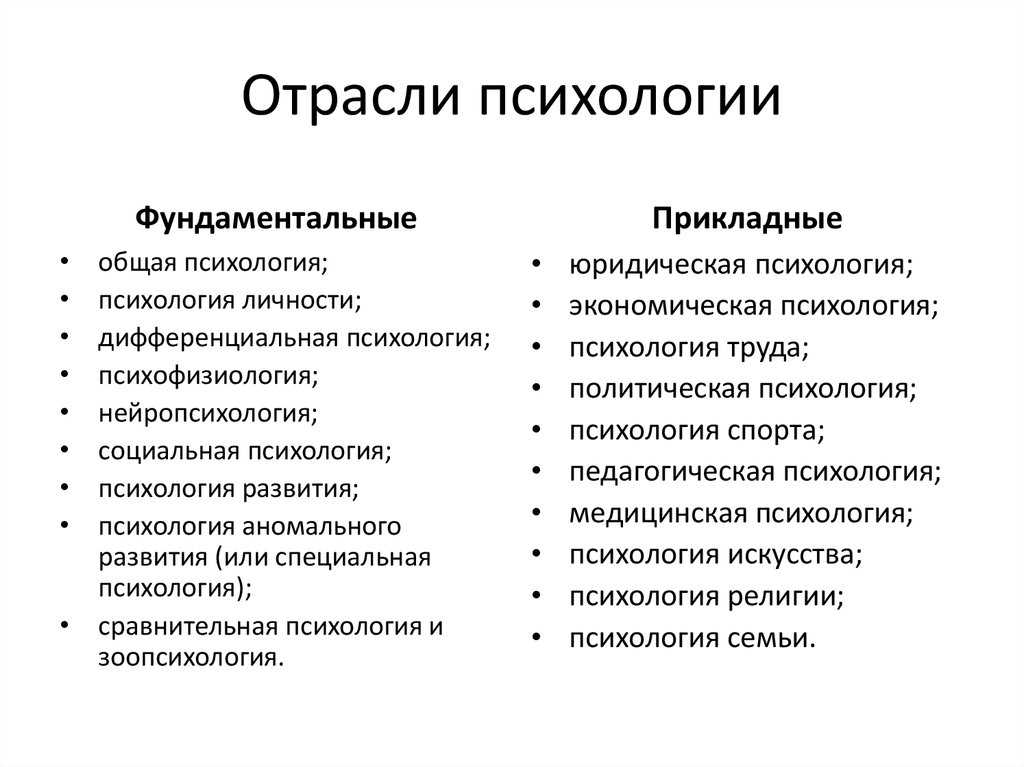

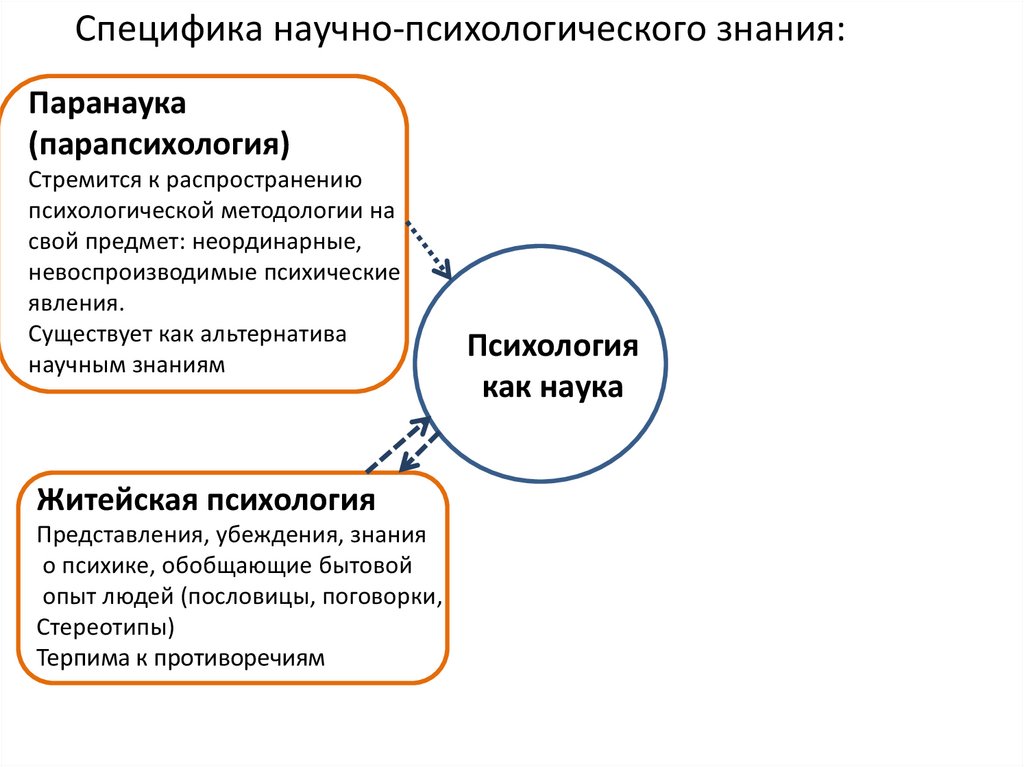

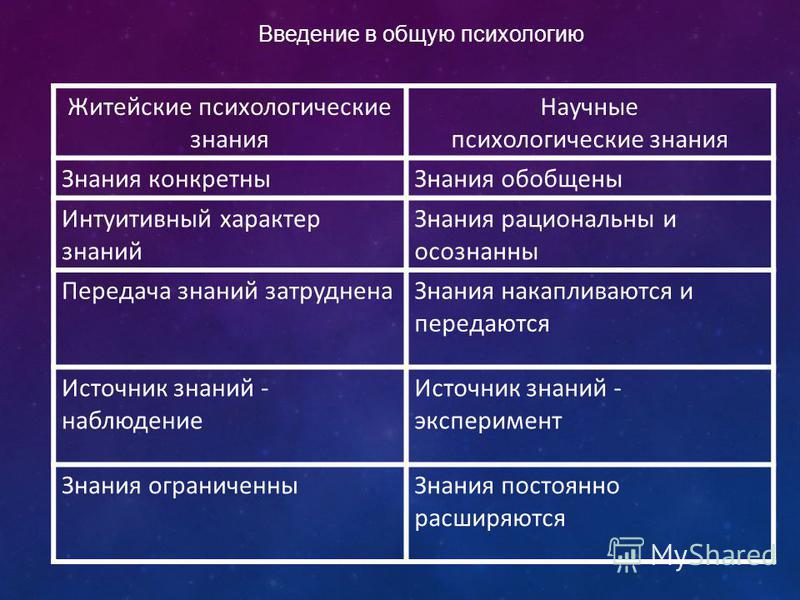

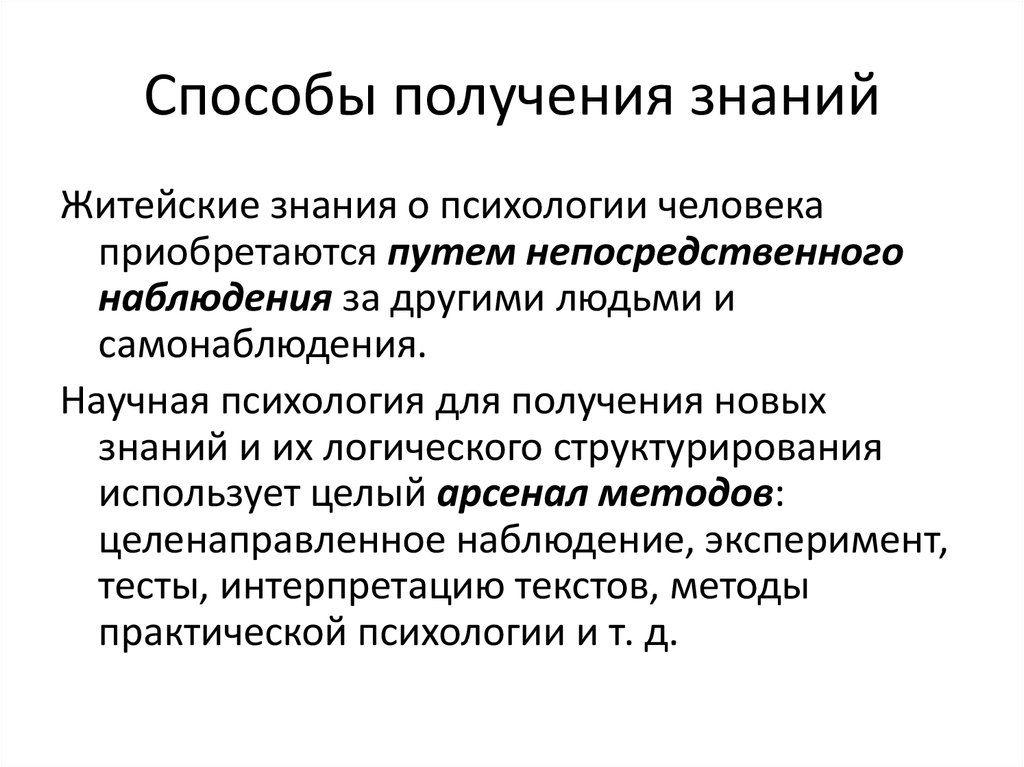

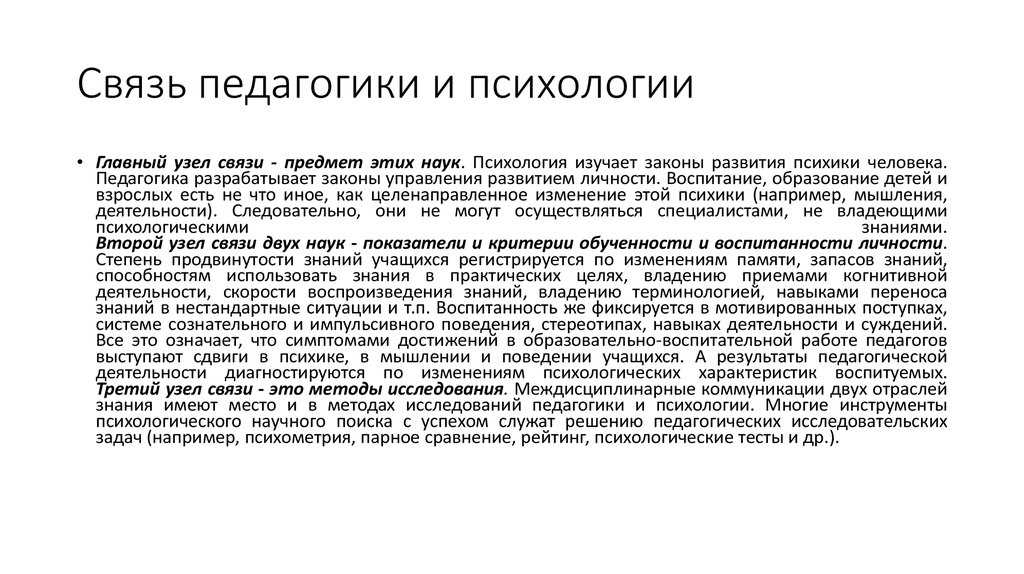

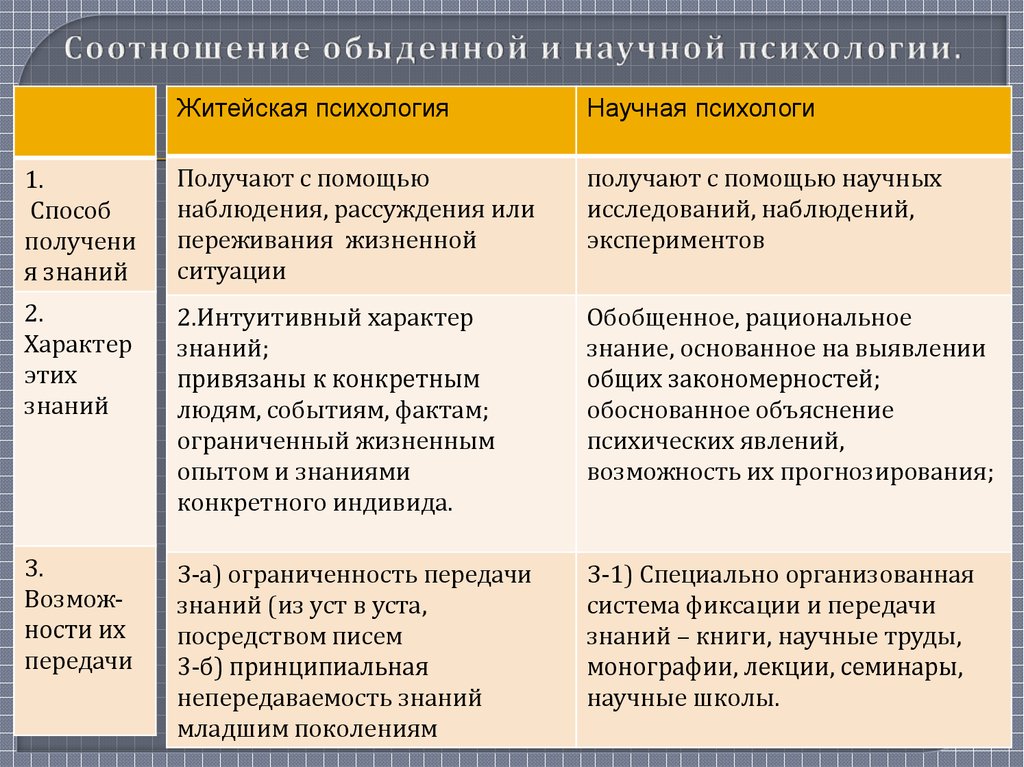

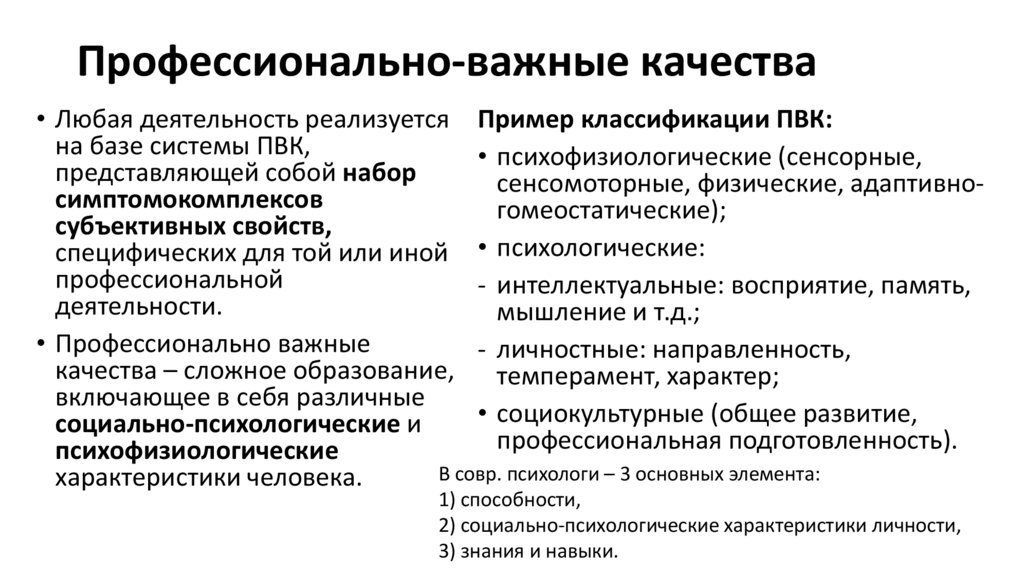

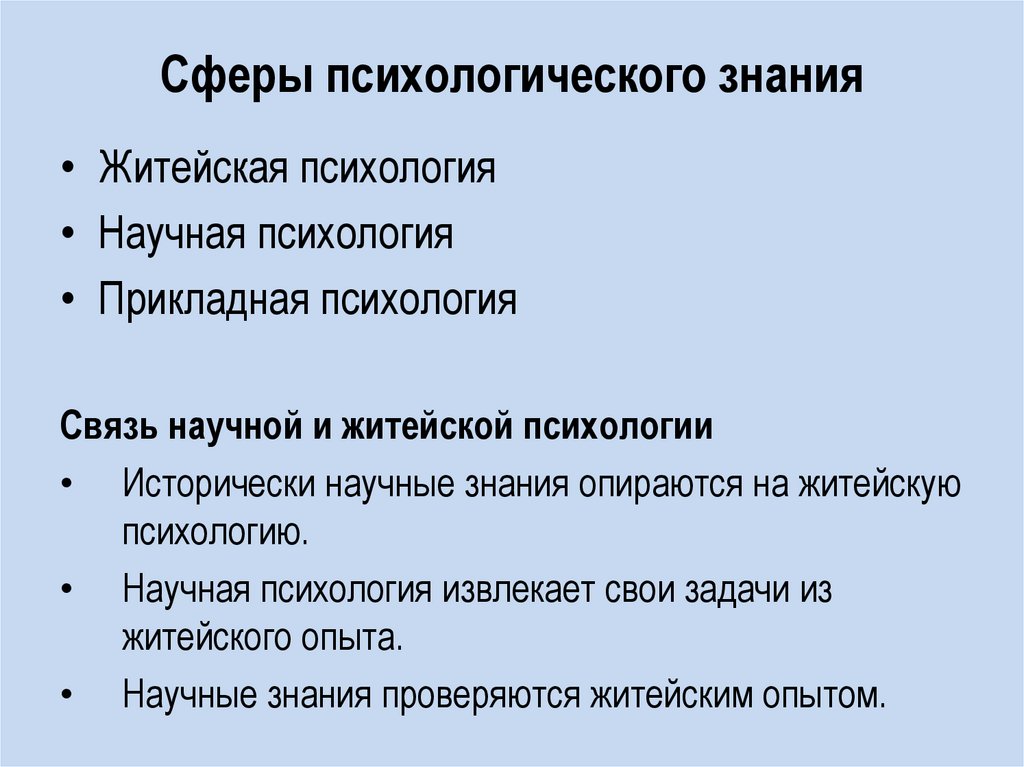

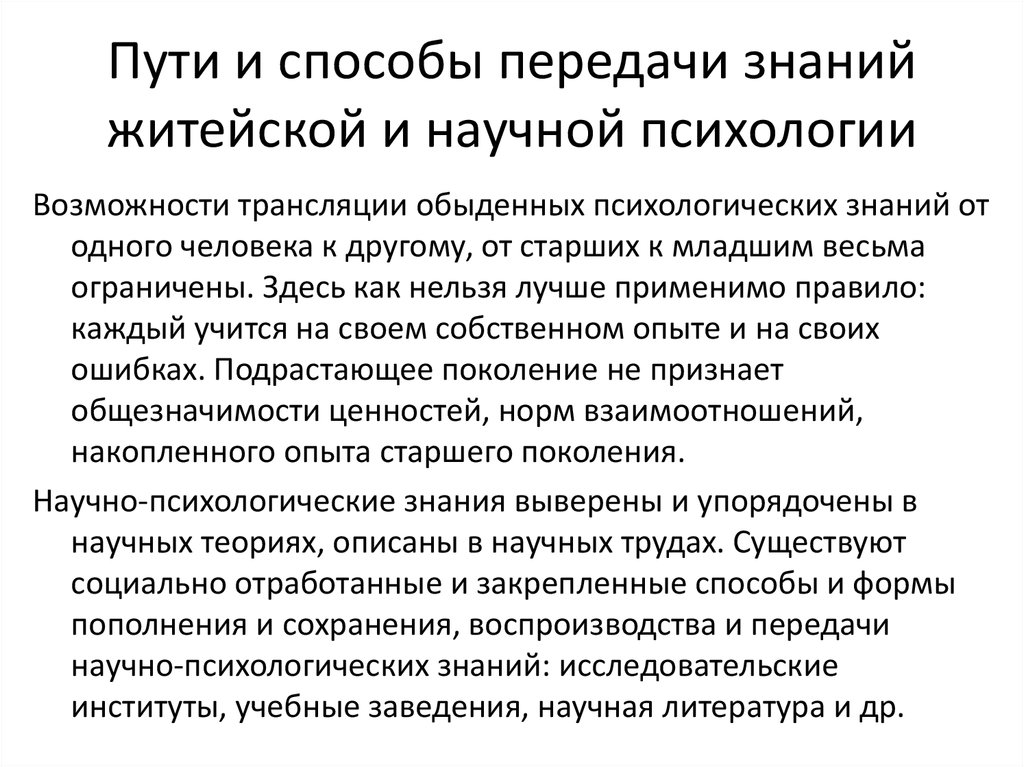

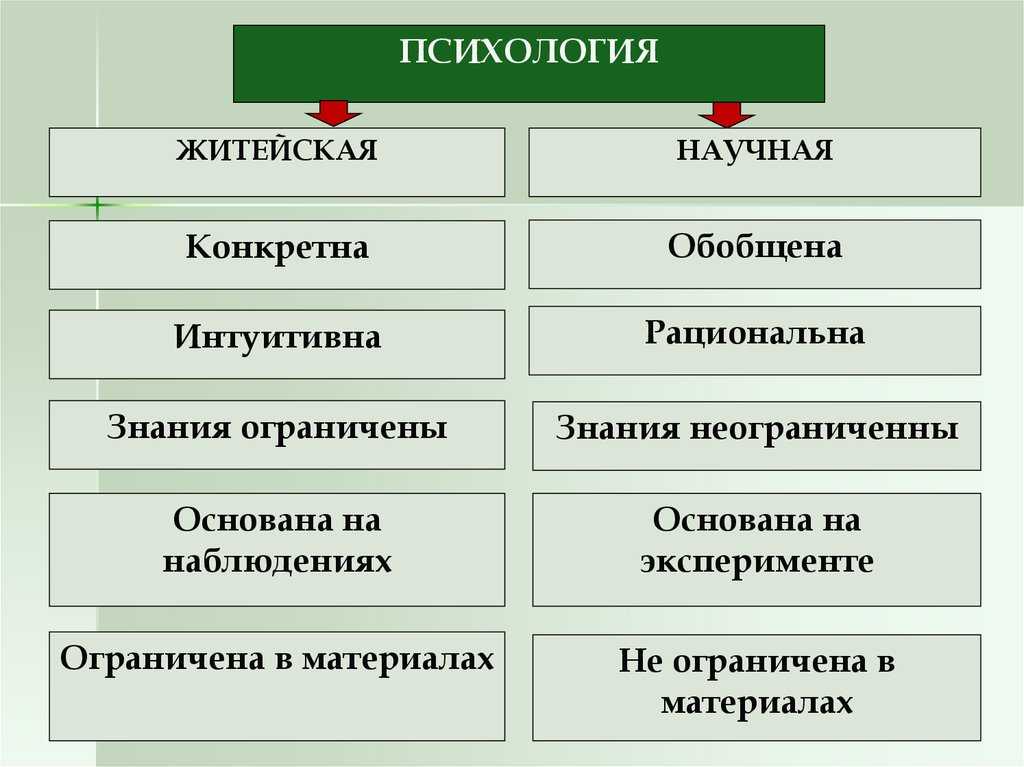

Психология — термин, который может применяться к разным видам человеческой практики и знания. Традиционно различают два типа психологических знаний: житейскую и научную психологию. С нашей точки зрения, можно выделить, по крайней мере, пять основных типов психологических знаний, которые отличаются по методам получения знаний, особенностям их построения, способам выражения и обоснования, а также критериям истинности

:житейская психология

научная психология

искусство

практическая психология

иррациональная психология (Карандашев, 2003).

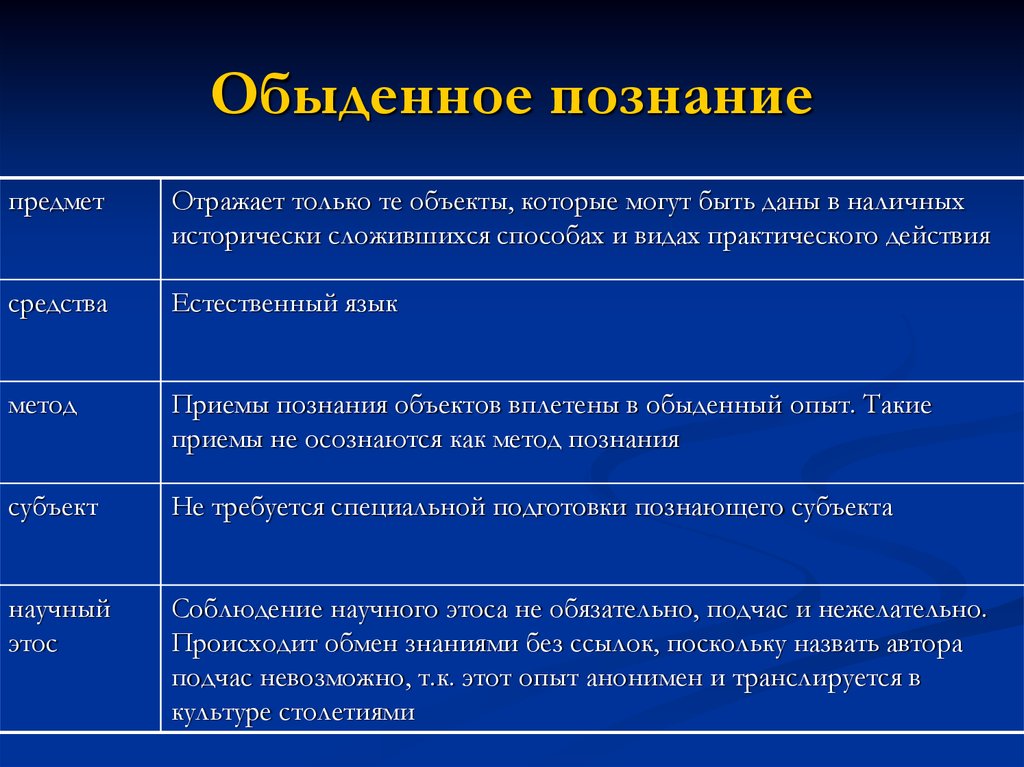

Существует психология как система обыденных знаний людей о “психике”, поведении других людей, особенностях и закономерностях развития своей и чужой душевной жизни и т. д. Традиционное, обыденное знание зафиксировано в естественном языке в значениях слов, описывающих особенности психики человека, его поведение, личностные черты, способности, мотивы и пр.

Житейские психологические знания накапливаются и используются человеком в повседневной жизни.

Источником

житейской психологии является не только

собственный опыт человека, но и опыт

других людей. Подкрепляясь многократно

в опыте большого количества людей, они

фиксируются в устном народном творчестве

в виде пословиц и поговорок. Важный критерий

истинности знаний житейской психологии

– их правдоподобность.

Важный критерий

истинности знаний житейской психологии

– их правдоподобность.

Люди обмениваются такими знаниями друг с другом, передают их из поколения в поколение в течение всей человеческой истории. Содержание житейской психологии воплощается в народных обрядах, традициях, поверьях, в пословицах и поговорках, в афоризмах народной мудрости, в сказках и песнях.

Эти знания передаются из уст в уста, записываются, отражая многовековой житейский опыт. Многие пословицы и поговорки имеют прямое или косвенное психологическое содержание: “В тихом омуте черти водятся”, “Мягко стелет, да жестко спать”, “Пуганая ворона и куста боится”, “Хвалу, и честь и славу и дурак любит”, “Семь раз отмерь – один раз отрежь”, “Повторение – мать учения”. Богатый

психологический опыт накоплен в сказках. Во многих из них действуют одна и те же

герои: Иванушка-дурачок, Прекрасная

царевна, Баба-Яга, Кащей Бессмертный –

в волшебных сказках; Медведь, Волк, Лиса,

Заяц – в сказках о животных. Сказочные

персонажи часто характеризуют определенные

психологические типы и характеры людей,

встречающиеся в жизни.

Сказочные

персонажи часто характеризуют определенные

психологические типы и характеры людей,

встречающиеся в жизни.

Житейские

наблюдения выдающихся людей, в силу их

мудрости и способности к обобщению,

представляют также большую ценность. Поэтому вызывают особый интерес книги

с афоризмами классиков. Дейл Карнеги в

свое время предпринял опыт обобщения

жизненных наблюдений и размышлений

известных людей о тайнах человеческого

общения. В результате появилась популярная

книга “Как приобретать друзей и оказывать

влияние на людей”. Эта и другие его

книги написаны занимательно, с множеством

примеров, придающих эффект наглядности,

что типично для книг, написанных на

основе житейской психологии. Все это

делает такие книги очень привлекательными

для читателей.

Особенностями этих знаний являются конкретность и практичность, что делает их очень привлекательными для использования при обучении психологии. Они всегда характеризуют поведение, мысли и чувства людей в каких-то конкретных, хоть и типичных ситуациях. Порой эти знания могут достигать определенного уровня обобщенности и выражаться в пословицах: “Ни радость вечная, ни печаль бесконечная”, “На сердитых воду возят”. Они дают людям практические советы: “В нужде не унывай, в счастье не ослабевай”, “После драки кулаками не машут”.

Они характеризуются доступностью изложения и наглядностью. Ясность и простота изложения, обилие конкретных, образных примеров делает их убедительными для других людей. В пословицах это достигается это часто за счет метафор: “Мелка река, да круты берега”.

Именно яркие иллюстрации и жизненные ситуации делают книги Дейла Карнеги столь привлекательными.

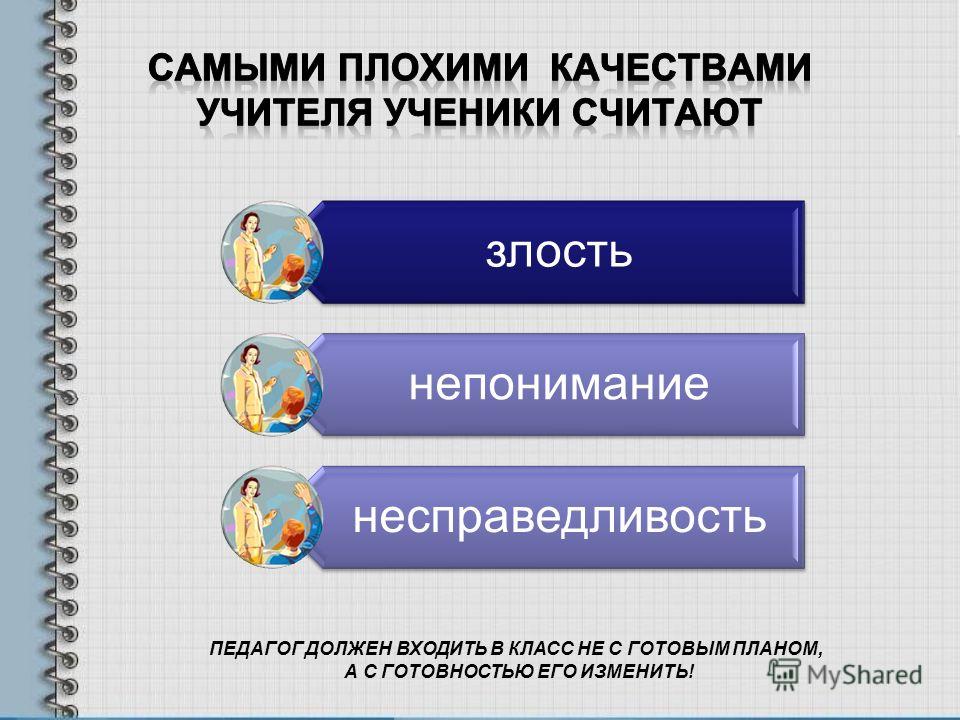

Для

знаний житейской психологии характерна опора

на жизненный опыт и здравый смысл. Это делает их, с одной стороны, уважаемыми,

а с другой стороны, недостаточно

доказательными. Житейскую психологию

иногда называют донаучной, подчеркивая

тем самым ее недостатки перед

психологическими знаниями в науке.

Однако оба типа знаний существуют в

обществе одновременно, и житейские

знания имеют свои преимущества, особенно

в ситуациях, когда научная психология

не успевает за жизнью. Так, например,

педагоги, опираясь на профессиональный

опыт, мысленно строят для себя определенные

психологические классификации учащихся,

необходимые им в повседневной работе.

Ими выделяются, например, такие типы

учащихся как “старательные”, “замкнутые”,

“торопливые”, “невнимательные”,

“медлительные”, “медлительные, но

выполняющие работу на высоком уровне

качества”, “слаборазвитые умственно”,

способные”. Такие классификации

оказываются необходимыми, если педагог

не находит в существующей психологической

литературе полезной для себя классификации

личностей учащихся. Он строит ее

самостоятельно на основе анализа

жизненной практики наблюдений и

пользуется ею, соответствующим образом

дифференцируя подход к учащимся.

Это делает их, с одной стороны, уважаемыми,

а с другой стороны, недостаточно

доказательными. Житейскую психологию

иногда называют донаучной, подчеркивая

тем самым ее недостатки перед

психологическими знаниями в науке.

Однако оба типа знаний существуют в

обществе одновременно, и житейские

знания имеют свои преимущества, особенно

в ситуациях, когда научная психология

не успевает за жизнью. Так, например,

педагоги, опираясь на профессиональный

опыт, мысленно строят для себя определенные

психологические классификации учащихся,

необходимые им в повседневной работе.

Ими выделяются, например, такие типы

учащихся как “старательные”, “замкнутые”,

“торопливые”, “невнимательные”,

“медлительные”, “медлительные, но

выполняющие работу на высоком уровне

качества”, “слаборазвитые умственно”,

способные”. Такие классификации

оказываются необходимыми, если педагог

не находит в существующей психологической

литературе полезной для себя классификации

личностей учащихся. Он строит ее

самостоятельно на основе анализа

жизненной практики наблюдений и

пользуется ею, соответствующим образом

дифференцируя подход к учащимся.

Однако, в знаниях этого типа проявляется неточность употребляемых понятий. Житейские термины обычно расплывчаты и многозначны. Это делает их применимыми для самых разных жизненных ситуаций, порой даже противоположных (“Тише едешь – дальше будешь”).

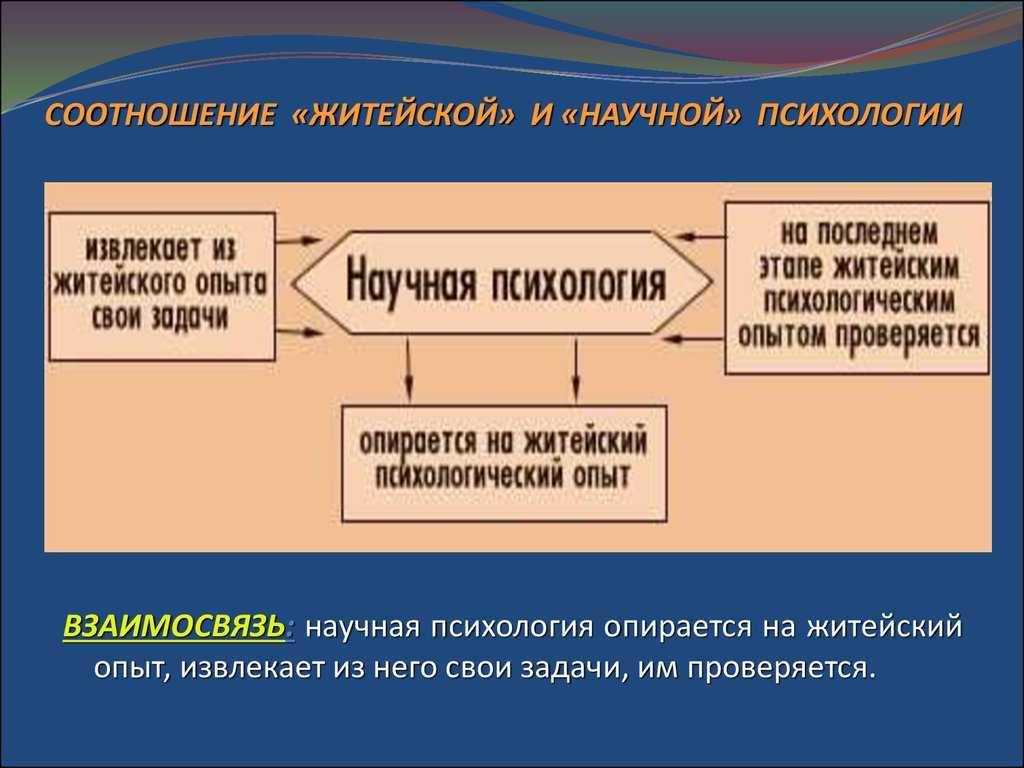

Как писала Ю.Б. Гиппенрейтер, “отношения научной и житейской психологии подобны отношениям Антея и Земли; первая, прикасаясь ко второй, черпает из нее силу” (Гиппенрейтер, 1996, с.18).

Знания житейской и научной психологии по сути своей могут быть близки друг к другу или противоречить. В связи с этим люди могут или соглашаться с тем.

В

последние годы из-за возросшего интереса

людей к психологическому знанию возникла

новая сфера: так называемая “поп-психология”,

которая характеризуется как упрощенная

психология для массового читателя.

Психология стала частью культуры, в том числе массовой культуры.

Типичные названия книг такого рода:

“Сделай себя счастливым”, “Как достичь

успеха в жизни”, “Сила ума”, “22 типа

мужчин – выбери одного”, “Вредные

люди” “Не давите мне на психику”. Неясно, насколько обоснованны эти

знания. В значительной степени они

являются описанием житейских

психологических знаний отдельных людей,

которые считают себя особенно опытными

в вопросах жизненной психологии. Не

следует смешивать такие книги с

научно-популярными психологическими

знаниями, которые, в отличие от них,

представляют собой популяризацию

результатов научных исследований.

Неясно, насколько обоснованны эти

знания. В значительной степени они

являются описанием житейских

психологических знаний отдельных людей,

которые считают себя особенно опытными

в вопросах жизненной психологии. Не

следует смешивать такие книги с

научно-популярными психологическими

знаниями, которые, в отличие от них,

представляют собой популяризацию

результатов научных исследований.

Вывод: особенности житейских психологических знаний

Достоверность знаний проверяется в личном опыте |

Критерий истинности знаний – правдоподобность |

Конкретность |

Практичность |

Доступность изложения |

Наглядность |

Опора на жизненный опыт и здравый смысл |

Неточность употребляемых понятий |

|

Заглавная страница

КАТЕГОРИИ: Археология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

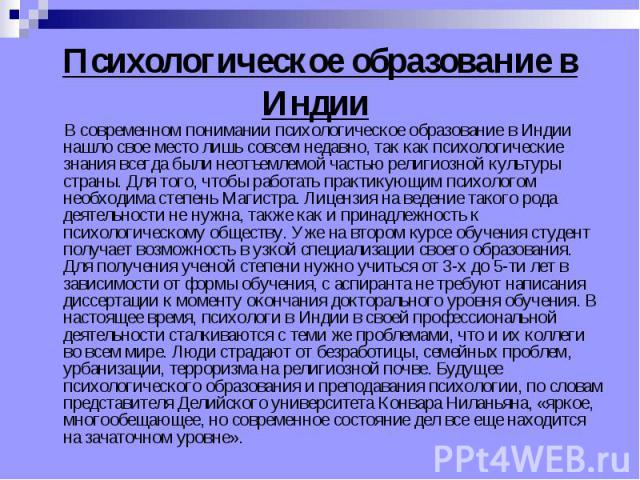

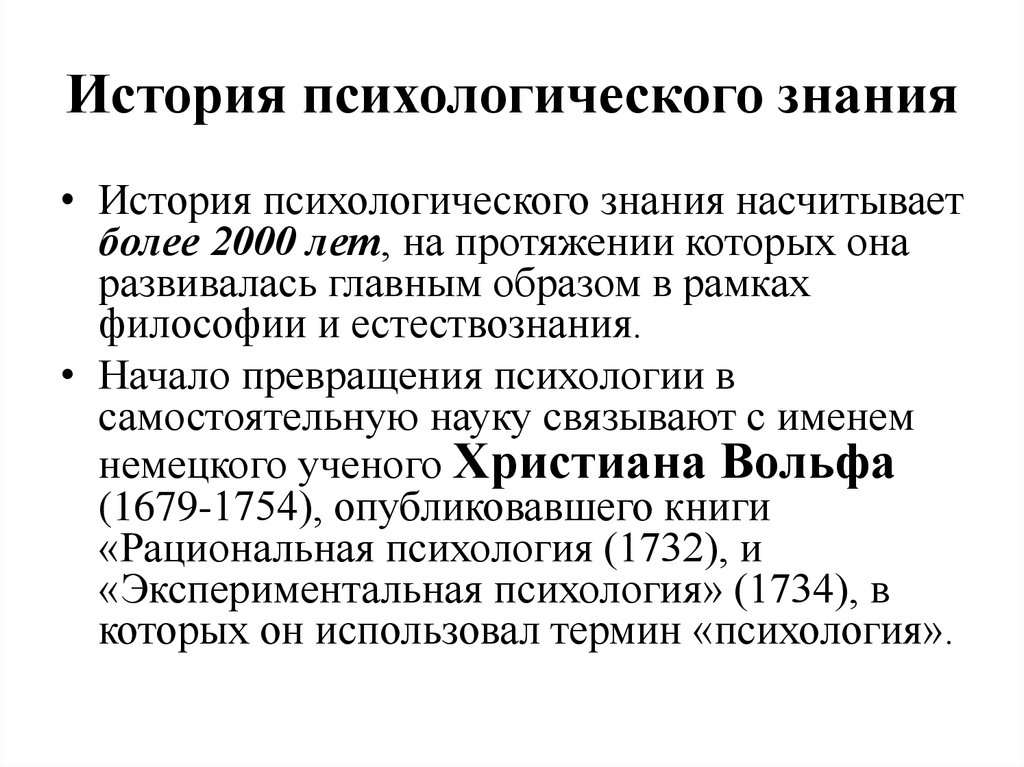

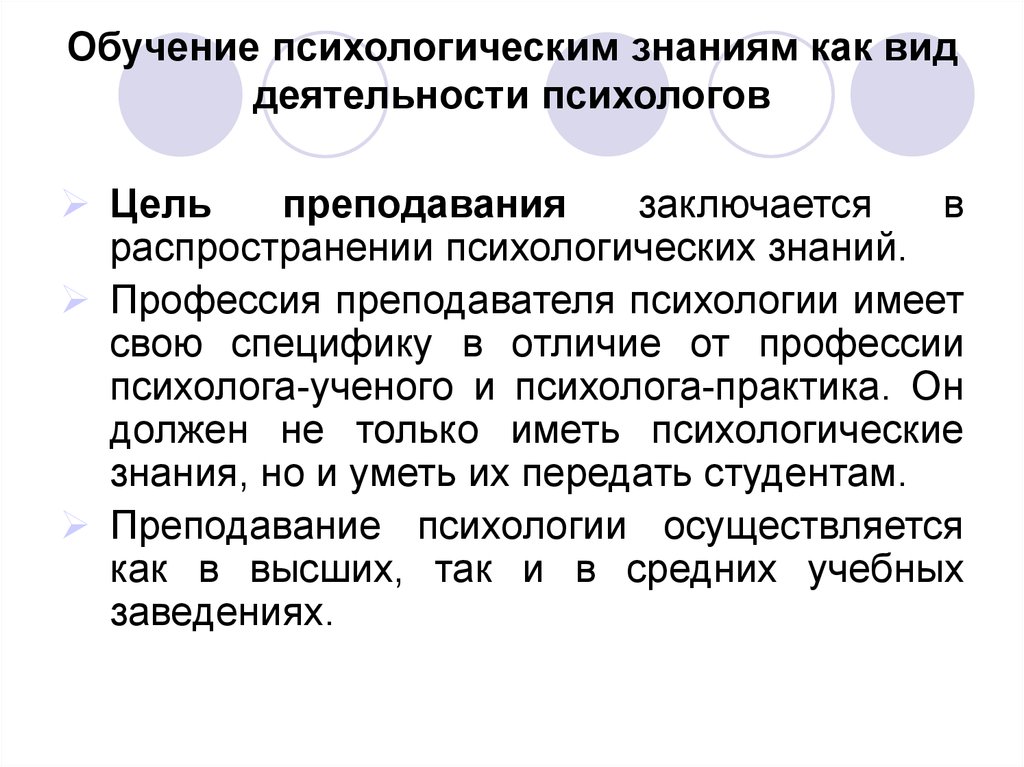

Стр 1 из 21Следующая ⇒ Накопление психологических знаний происходило в разных науках и сферах человеческой деятельности, — везде, где нужны были знания о душевном мире и поведении людей. По мнению одних авторов, слово «психология» появилось в литературе в XVI веке, по мнению других — в XVIII. Мнения историков по поводу того, как возникло слово «психология», расходятся. В буквальном переводе с греческого оно означает «учение о душе» или «наука о душе» — соответствующие греческие корни psyche (душа) и logos (наука, учение). И в житейской психологии, и в искусстве чаще используется слово «душа», слово «психология» употребляется реже. И, наоборот, в науке понятие «душа» теперь используется сравнительно редко; более научным считается понятие «психика». Психологические знания как знания о душевном мире человека могут иметь разные источники. Можно выделить, по крайней мере, пять основных видов психологических знаний: 1) житейская психология, 2) искусство, 3) научная психология, 4) практическая психология, 5) парапсихология.

Житейская психология В нашей обыденной жизни мы нередко используем слова «психология», «психолог», «психологический», не всегда задумываясь над их содержанием. «Этот человек — хороший психолог», — говорим мы о ком-то, умеющем наладить контакт с людьми. «Такая уж у него психология «, — говорим мы иногда, пытаясь объяснить интересы, склонности и поступки человека, характеризуя особенности его личности. Иногда можно услышать и фразу типа «Ну, он просто псих», означающую эмоциональную характеристику другого человека как неполноценного или больного. Психологические знания такого рода накапливались и использовались человеком в повседневной жизни в ходе исторического развития. Главный критерий истинности знаний житейской психологии — признание других людей. Если люди видят подтверждение тех или иных житейских психологических принципов в повседневной жизни и ощущают их практическую пользу, то эти принципы считаются истинными и передаются от человека к человеку, от поколения к поколению.

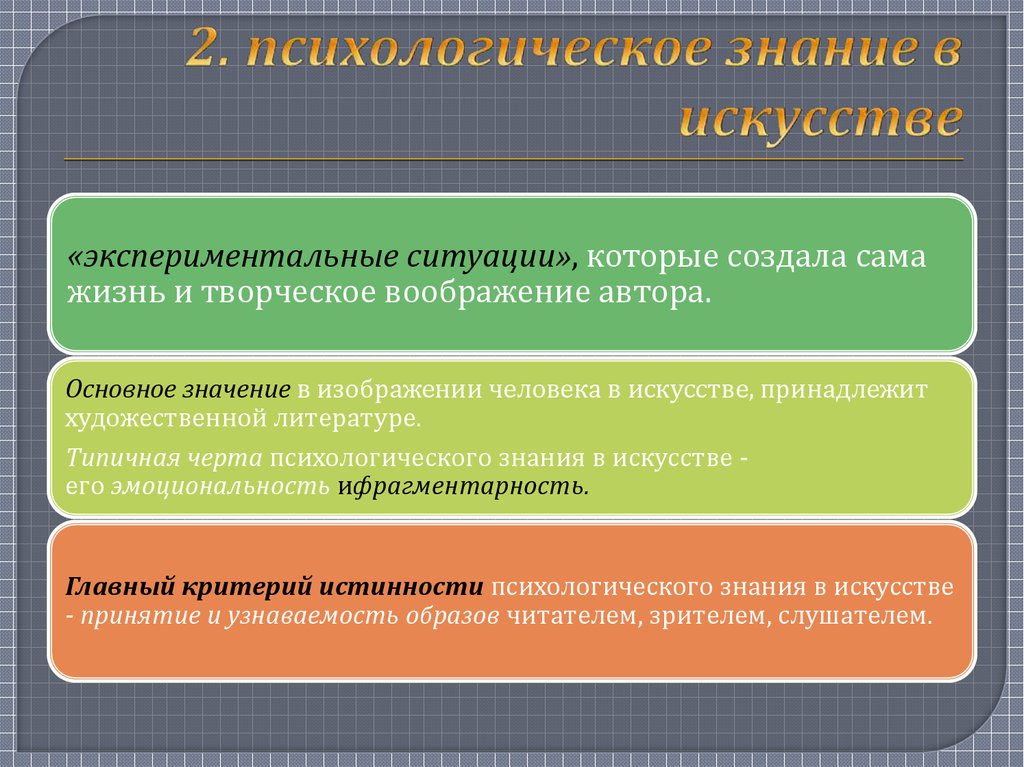

Психологические знания в искусстве Важнейший источник психологических знаний — произведения искусства. Эти знания носят образный характер. Хорошими психологами, по мнению немецкого философа Вильгельма Дильтея (1833-1911), являются писатели, историки, актеры. Он желал появления психологии, способной уловить в сети своих описаний то, чего в произведениях поэтов и писателей заключается больше, нежели в существовавших тогда учениях о душе. Писатели и поэты в сюжетах, образах, действиях героев пытаются отразить типичные особенности внутреннего мира (психологии) людей. «Какой художник, и какой психолог!»— говорила Жорж Санд о Льве Толстом, имея в виду его способности передавать в художественных произведениях тончайшие движения человеческой души. Художники в живописных, графических работах также отражают внутренний мир человека. Причем здесь важно не только то, «что» изображают, но и то, «как» это делают. В музыке внутренний мир человека отражается в звуках. Образы разного рода и вида, создаваемые в произведениях искусства, позволяют человеку лучше понять свой внутренний мир и души других людей. Главный критерий истинности психологических знаний в искусстве — узнаваемость образов, признание читателя, зрителя, слушателя. Если они находят в произведении искусства, в том или ином образе, отражение типичных особенностей внутреннего мира человека, то это психологическое знание считается верным. Особенности таких знаний — конкретность, образность, эмоциональность, фрагментарность. Но через них человек видит типичность. Использование понятий нехарактерно. Однако психологические знания, отраженные в литературе, представляют большую ценность. Когда речь идет о житейской психологии или об отражении психологии людей в искусстве, слово «психолог» используется метафорически (например, применительно к Л.Н. Толстому, Ф.М. Достоевскому и др.). В строгом смысле слова психолог — это человек, который профессионально занимается этой наукой в теоретическом и практическом плане, осуществляет практическую помощь людям в различных жизненных ситуациях.

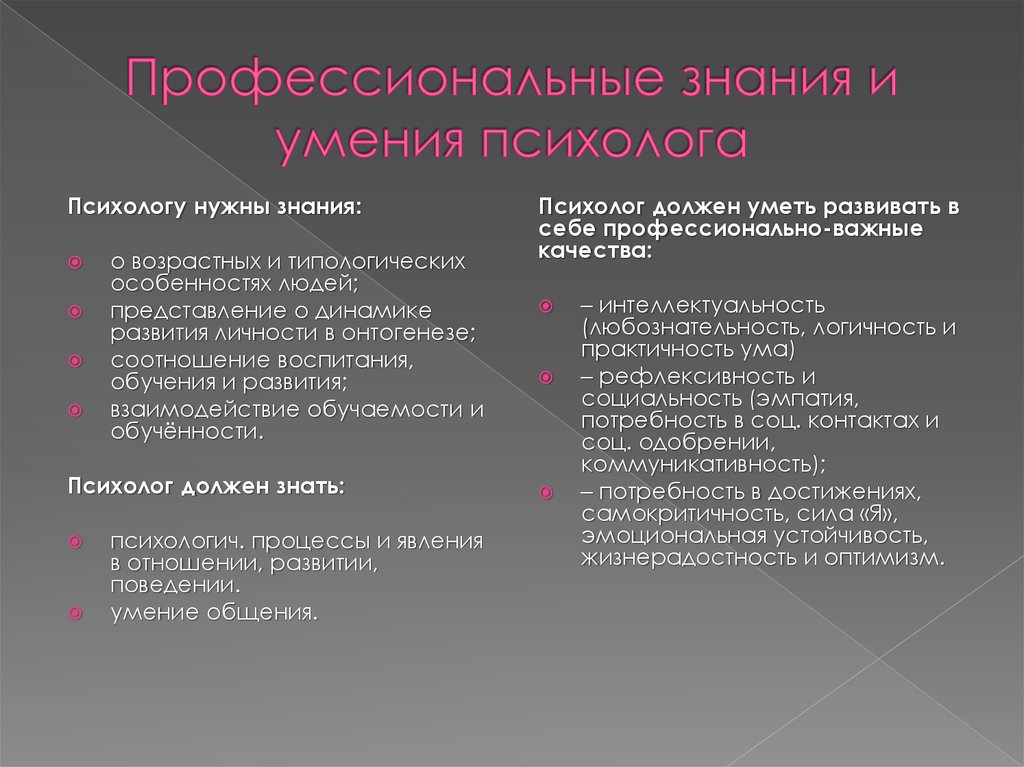

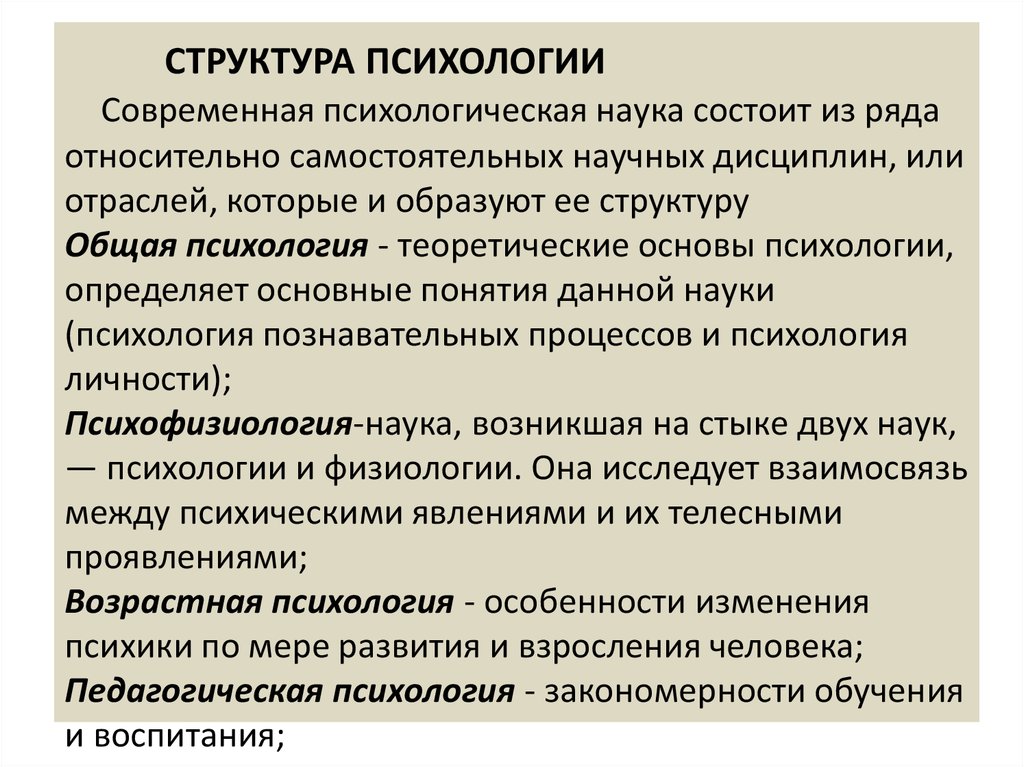

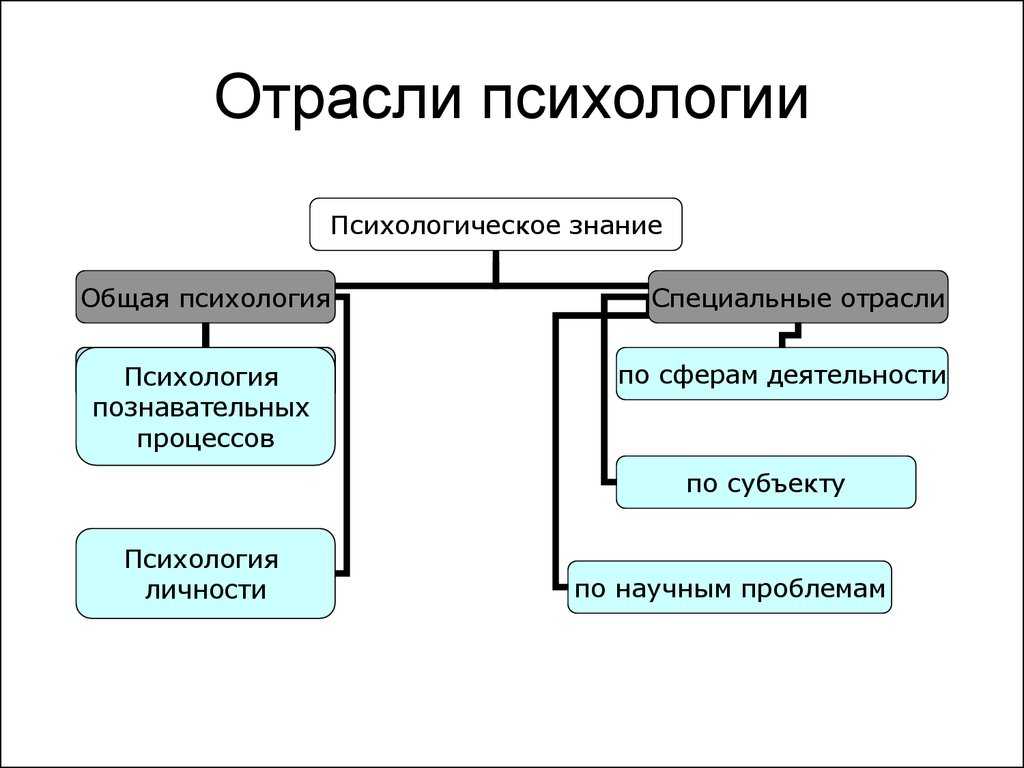

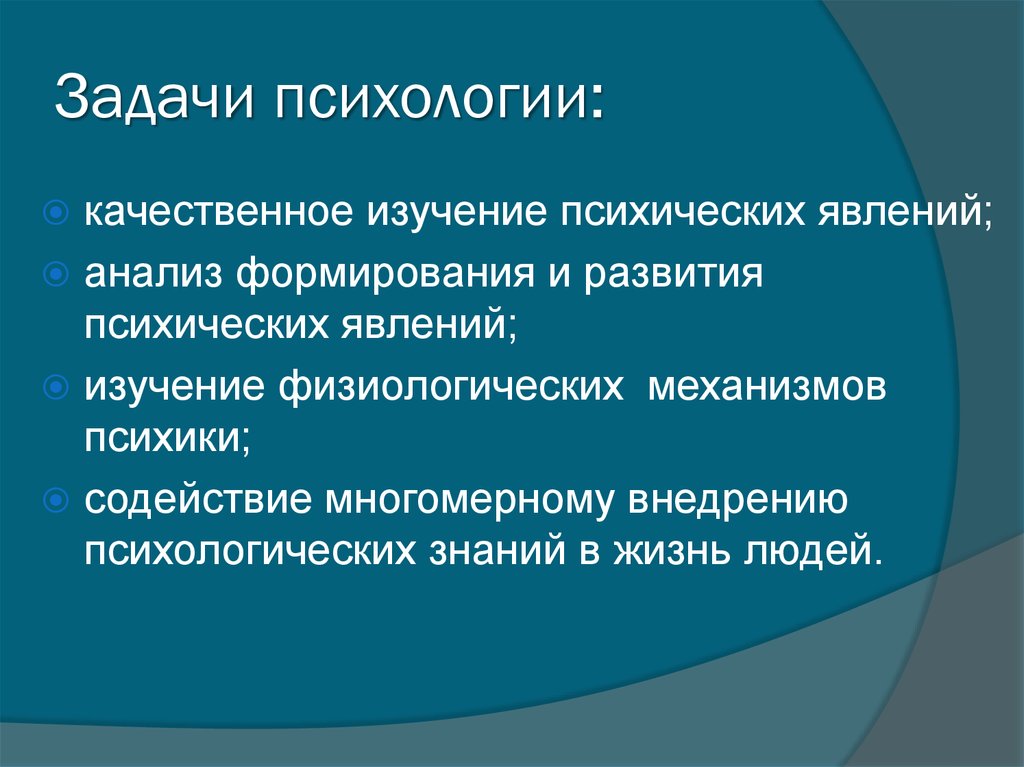

Научная психология Третьим источником психологических знаний является наука. В течение многих столетий научно-психологические знания развивались в рамках философии, медицины, педагогики и других наук. Во второй половине XIX века психология стала самостоятельной наукой и в течение XX века накопила огромное количество знаний. Научная психология направлена на поиск закономерностей психических явлений, пользуется методами науки, которые характеризуются объективностью и дают большую достоверность получаемых знаний.

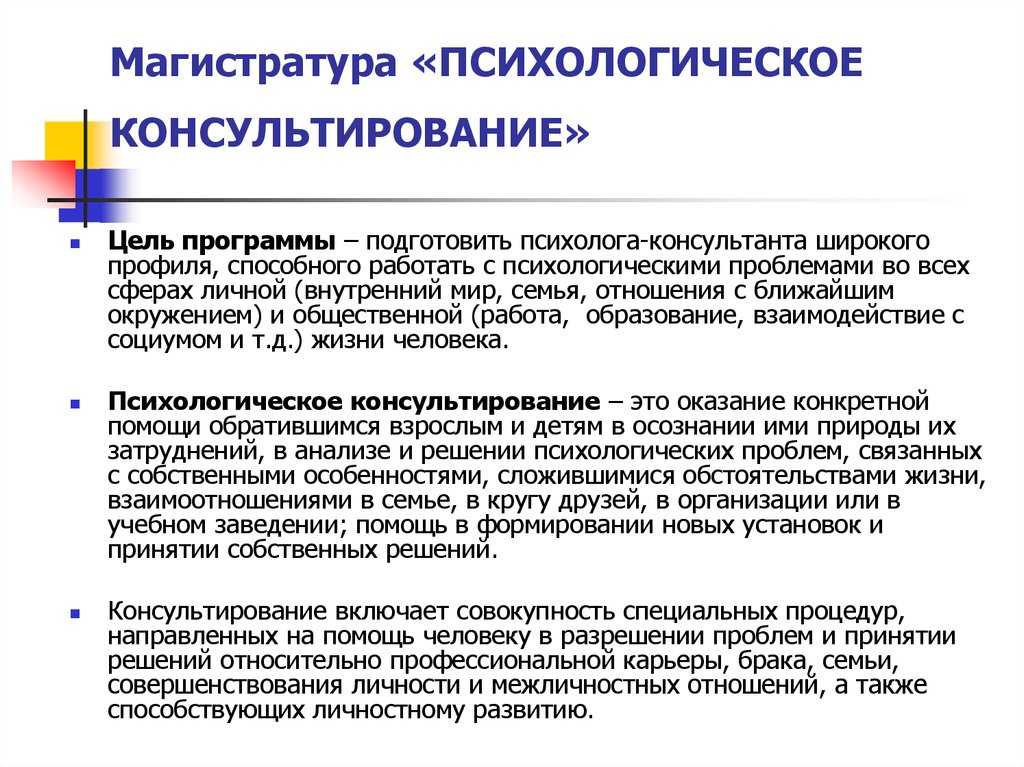

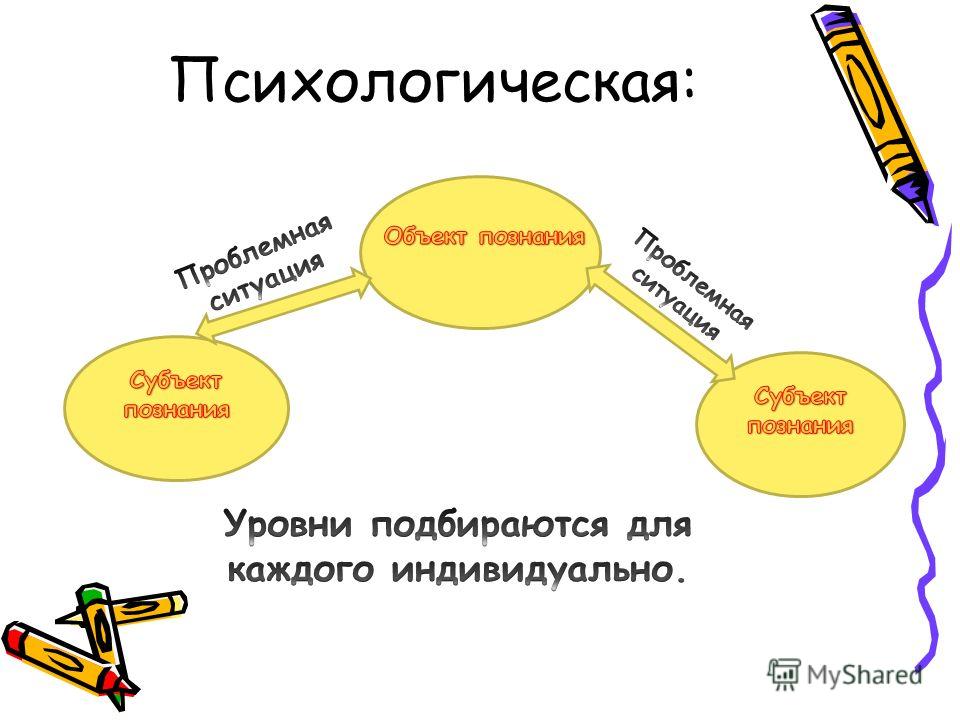

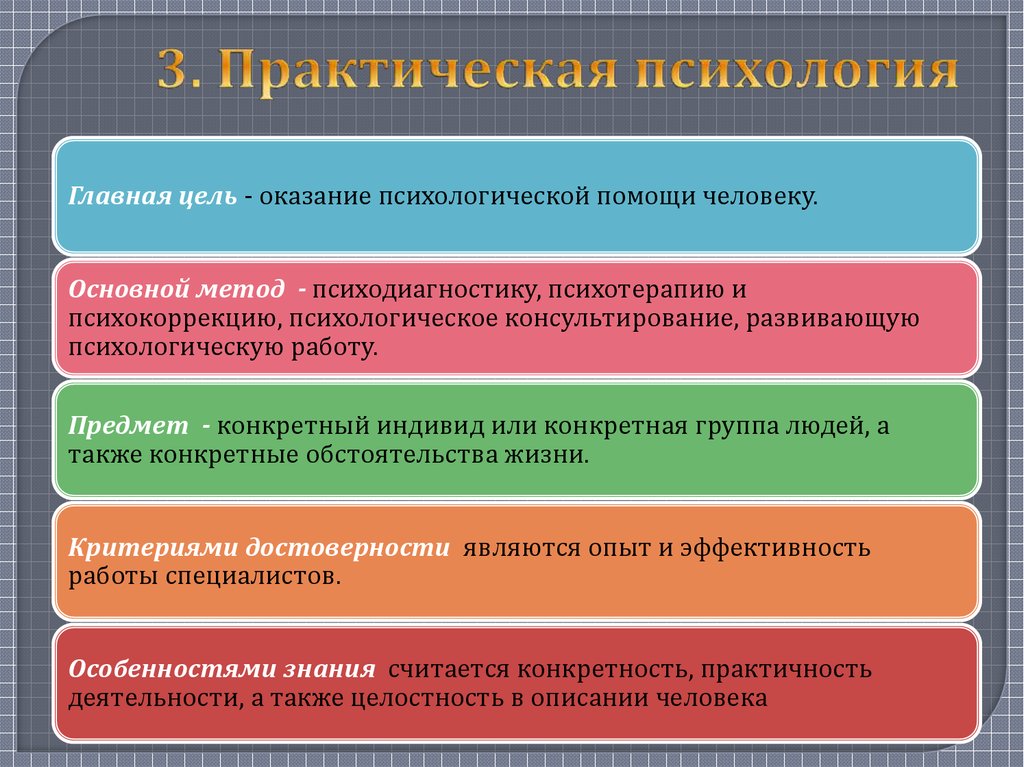

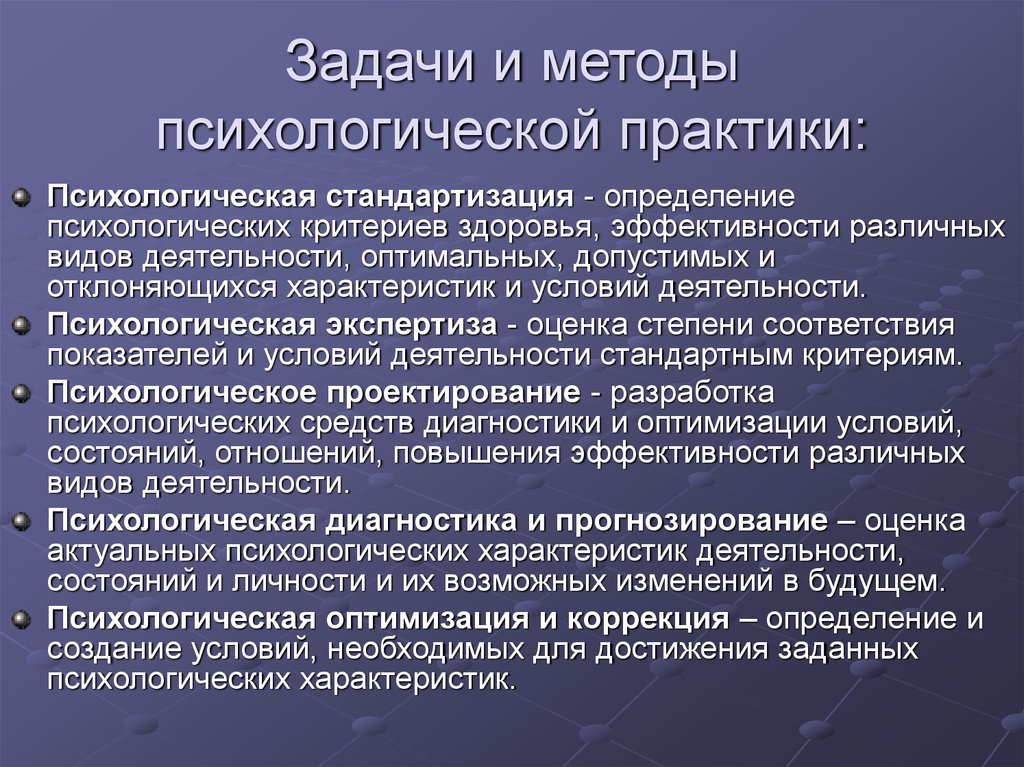

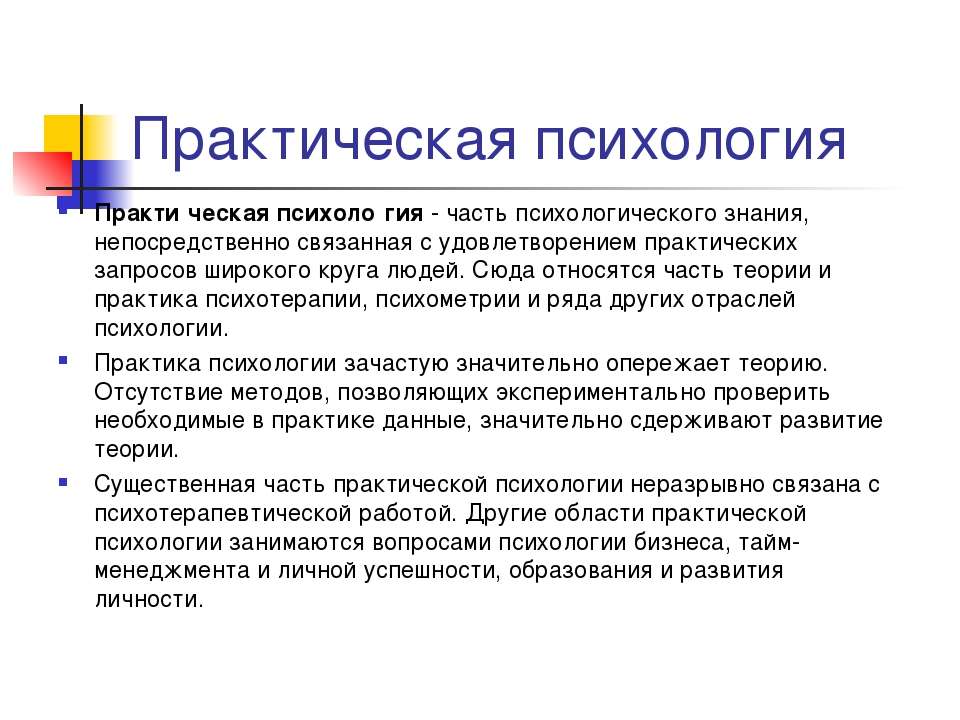

Практическая психология Четвертый источник психологических знаний — практическая психология. В ее задачи входят поиск путей и разработка методов психологической помощи людям. Практическая психология изучает не общие закономерности психических явлений, а индивидуальность, конкретные обстоятельства жизни человека и способы взаимодействия с ним. Критерием достоверности знаний при этом считается практический опыт и эффективность работы специалиста. Психологические знания, полученные в результате опыта практической работы, обобщаются и систематизируются, на их основе формируется концепция. В такой обобщенной концепции описываются особенности и проблемы людей определенного типа и способы психологической помощи им. Практический психолог в своей работе всегда опирается на какую-либо концепцию и применяет ее с учетом конкретной ситуации. Особенностями знаний в практической психологии можно считать целостность, сочетание обобщенности и конкретности, практичность, опору на опыт работы специалистов.

Парапсихология Пятым источником психологических знаний назовем парапсихологию, которая относится к типу эзотерических знаний. «Эзотерическое знание» буквально обозначает знание, доступное только для посвященных, для особого круга избранных. К эзотерическому относятся экстрасенсорное познание, ясновидение, телепатия, хиромантия, методы йоги, астрологии. Совокупность эзотерических знаний, касающихся мира психических явлений, часто называют парапсихологией. Таинство методов их получения, отсутствие возможности объяснения на основе традиционных научных принципов характерны для такого познания. На протяжении многих десятилетий парапсихология не признавалась академическими психологами заслуживающей внимания и даже упоминания; ей просто отказывали в праве называться наукой. Сообщество парапсихологов было изолировано от сообщества психологов. В последние два-три десятилетия эта ситуация стала заметно меняться (Годфруа, 1996; Гиттельсон, 1997; Рицль, 1999). Сегодня число ученых, принципиально отрицающих реальность парапсихологических явлений, не так велико, а материалы парапсихологических исследований стали даже попадать в академические курсы психологии (цит. Порой эзотерическая психология, включающая в себя мистические, философские подходы к человеку, реализуемые в работах А. Бейли, Е. Блаватской, Р. Штайнера, рассматривается в качестве важнейшего направления психологии и психотерапии (Спиркина, 1994, с.127). Трансперсональная психология С. Грофа, с нашей точки зрения, также может быть причислена к этой области. Итак, виды психологических знаний достаточно многообразны. Многообразно и употребление слова «психолог». Но только люди, получившие специальное образование в области научной и практической психологии, могут быть названы профессиональными психологами. Кроме того, знание житейской психологии, использование психологических знаний, отраженных в произведениях искусства, а также в парапсихологии может обогатить профессиональный опыт психолога.

Литература 1. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. 2-е изд. М.: Мир, 1996. 2. Гиттельсон Б. Парапсихология — это просто. М.: Агентство «ФАИР», 1997. 3. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. М.: Международная педагогическая академия, 1994. 4. Дружинин В.Н. Личность и гороскоп // Психологический журнал. 1995. Т.16, № 3. С. 44-52. 5. Климов Е.А. Гипотеза «метелок» и развитие профессии психолога // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. 1992. № 3. С. 3-12. 6. Климов Е.А. Об исторически конкретных формах фиксации психологического знания (1995) // Психология профессионала: Сб. М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. С. 246-250. 7. Леонтьев Д.А. Самая обыкновенная парапсихология // Психологический журнал. 1995. Т.16, №1. С. 170-172. 8. Рицль М. Парапсихология: Факты и мнения. Львов: Инициатива; Киев: Ника-центр, Вист-С, 1999.

9. Сироткина И.Е. Литература и психология: из истории гуманитарного подхода // Вопросы психологии. 10. Спиркина Е.А. Подготовка психотерапевтов и психологов-консультантов (проблемы адаптации западного опыта) // Психологический журнал. 1994. Т. 15, № 6. С. 121-127. 11. Эткинд A.M. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. 1987. № 6. С. 20-30.

12345678910Следующая ⇒ Читайте также: Формы дистанционного обучения Передача мяча двумя руками снизу Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте |

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 5303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia. |

Особенности психологического знания

12.06.2012

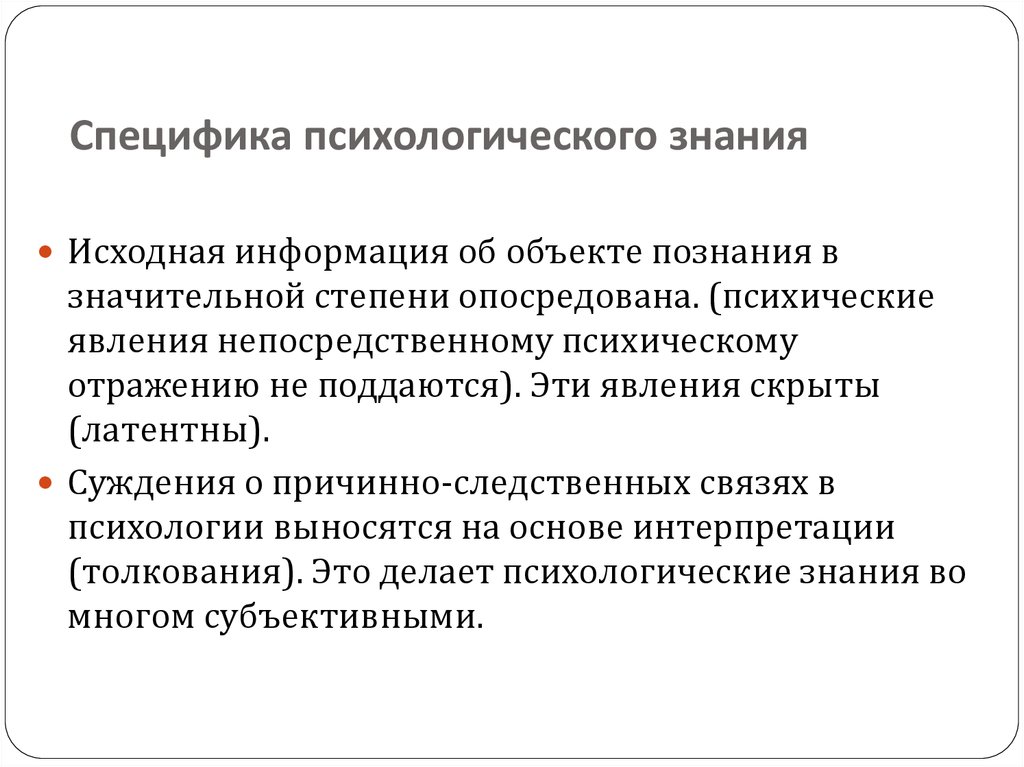

Беглое рассмотрение структуры психологического знания позволяет не только собственно систематизировать его, но и сделать ряд выводов относительно его характера и строения.

1. В структуре этого знания можно выделить компоненты, являющиеся стандартными составляющими любого научного знания и служащие «каркасом» системы познания в любой науке. Вместе с тем в психологии и строение этого каркаса, и некоторые его элементы обладают определенной спецификой. Например, большое значение имеют базовые «идеологии» и знание контекста, которые для многих наук мало актуальны.

2. Психологическое знание достаточно бессистемно. Выстроить какую-либо единую «пирамиду» этого знания не представляется возможным. В принципе, можно построить несколько таких «пирамид» — на идейно-методологических основаниях бихевиоризма, когнитивизма, психоанализа и др., каждая из которых будет стоять особняком. Но любая из подобных «локальных пирамид», скорее всего, окажется очень неустойчивой, ибо даже знание, накопленное в рамках одной идейно-методологической ориентации, трудно уложить в единую систему. А некоторые элементы психологического знания, например инструментальные технологии, могут вообще остаться за пределами таких конструкций.

Выстроить какую-либо единую «пирамиду» этого знания не представляется возможным. В принципе, можно построить несколько таких «пирамид» — на идейно-методологических основаниях бихевиоризма, когнитивизма, психоанализа и др., каждая из которых будет стоять особняком. Но любая из подобных «локальных пирамид», скорее всего, окажется очень неустойчивой, ибо даже знание, накопленное в рамках одной идейно-методологической ориентации, трудно уложить в единую систему. А некоторые элементы психологического знания, например инструментальные технологии, могут вообще остаться за пределами таких конструкций.

3. Психологическое знание релятивно, причем можно выделить три основных слагаемых этой релятивности. Во-первых, то, что считается знанием в рамках одних психологических школ и направлений, далеко не всегда признается таковым с позиций других, т.е. психологическое знание неотделимо от определенного идейно-методологического контекста его производства. Во-вторых, оно неотъемлемо от определенного объекта и той социокультурной (макро- и микросреды, в которую он погружен, а знание, полученное применительно к одной культуре, часто оказывается неприменимой к другим культурам. В-третьих, психологическое знание ситуативно, т.е. зависит от конкретной ситуации его получения: скажем, коэффициенты корреляции, измеренные на одной и той же выборке спустя некоторое время, всегда оказываются несколько другими.

В-третьих, психологическое знание ситуативно, т.е. зависит от конкретной ситуации его получения: скажем, коэффициенты корреляции, измеренные на одной и той же выборке спустя некоторое время, всегда оказываются несколько другими.

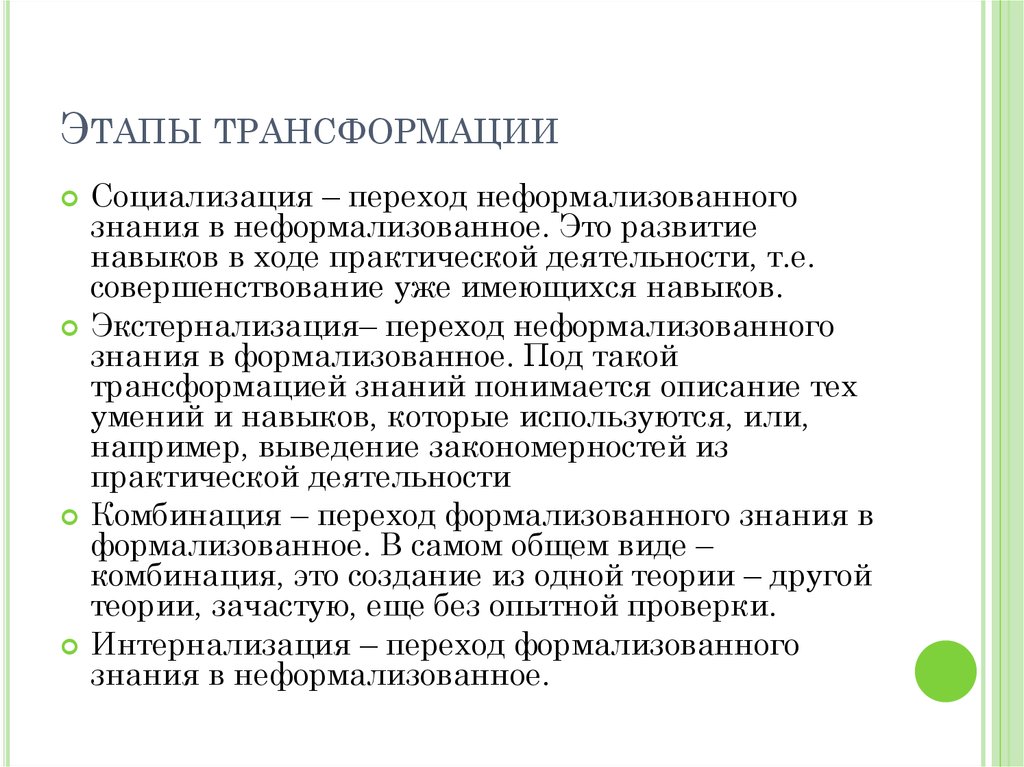

4. Психологическое знание в значительной степени зависимо от процесса его социализации, т.е. от оформления психологического опыта в соответствии с определенными правилами. Не всякое психологическое знание признается собственно знанием: чтобы стать таковым, оно должно пройти достаточно длительную «социальную обработку», на которую далеко не у всех психологов, в том числе и у исследователей, хватает сил, времени и возможностей. В результате реальный массив психологического знания намного превосходит объем «официального» знания научной психологии. Во многом, поэтому создается впечатление (иногда верное, иногда нет), будто, например, практикующие психологи в своей работе опираются не на научное знание, а на смесь интуиции и обыденного опыта.

5. Все вышесказанное не означает, что психологическое знание эфемерно и мало похоже на знание точных наук. Психологическое знание — это тоже Знание (да простит читатель такую тавтологию), но, во-первых, знание плохо организованное, во-вторых, знание «скользящее», изменяющееся вслед за его постоянно изменяющимся объектом. В то же время неорганизованность, релятивность и бессистемность психологического знания не следует абсолютизировать.

Все вышесказанное не означает, что психологическое знание эфемерно и мало похоже на знание точных наук. Психологическое знание — это тоже Знание (да простит читатель такую тавтологию), но, во-первых, знание плохо организованное, во-вторых, знание «скользящее», изменяющееся вслед за его постоянно изменяющимся объектом. В то же время неорганизованность, релятивность и бессистемность психологического знания не следует абсолютизировать.

В принципе любая книга по психологии — это определенным образом организованное психологическое знание. Однако это организованность особого рода, отличающаяся от типовой организации знания в точных науках и определяющаяся не столько онтологией изучаемых объектов (хотя и ею тоже), сколько потребностями познающего субъекта — в основном, потребностью психологического сообщества в облегчении понимания и изучения этих объектов.

Релятивность психологического знания тоже не следует переоценивать. Несмотря на его «скользящий» характер в нем остаются инвариантные и неизменные компоненты, например, психологические законы, хотя даже в этом случае инвариантность и неизменность понимаются несколько иначе, чем в естественных науках.

Исследователи, обеспокоенные состоянием психологического знания, могут избрать для себя одну из трех стратегий. Им придется либо смириться с «вечным кризисом» психологической науки, воспринимая ее как науку, находящуюся на допарадигмальной стадии развития и списывая все ее недостатки на недостаточный уровень ее развития, либо ждать формирования единой парадигмы, которая объединит психологическую науку и придаст психологическому знанию организованный, устойчивый и надситуативный характер, либо они могут попытаться найти нетрадиционные варианты организации психологического знания, не пытаясь выстроить его по образцу естественных наук.

Ключевые слова: Наука

Источник: Манухина С.Ю., Методологические основы психологии

| Материалы по теме |

|---|

Чем отличается наука от псевдонауки? Гусев Д. |

Понятия «технология» и «информация» применительно к мировой экономике Щербанин Ю.А., Мировая экономика |

Психология нового времени Шкуренко Д.А., Общая и медицинская психология |

История детской и педагогической психологии Р.В. Петрунникова, И.И. Заяц, И.И. Ахременко. История психологии — Минск.: Изд-во МИУ, 2009… |

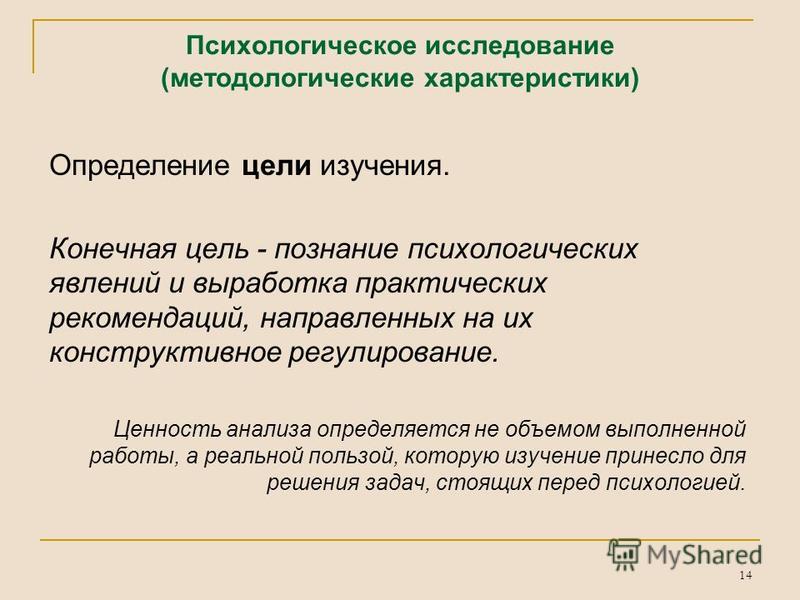

Методологические принципы и этапы исследования в психологии Штейнмец А.Э., Общая психология |

Общая характеристика гуманистической психологии Р.В. Петрунникова, И.И. Заяц, И.И. Ахременко. История психологии — Минск.: Изд-во МИУ, 2009… |

Психологические знания древней Индии и Китая Константинов В. |

Источники психологического знания Занковский А.Н., Психология деловых отношений |

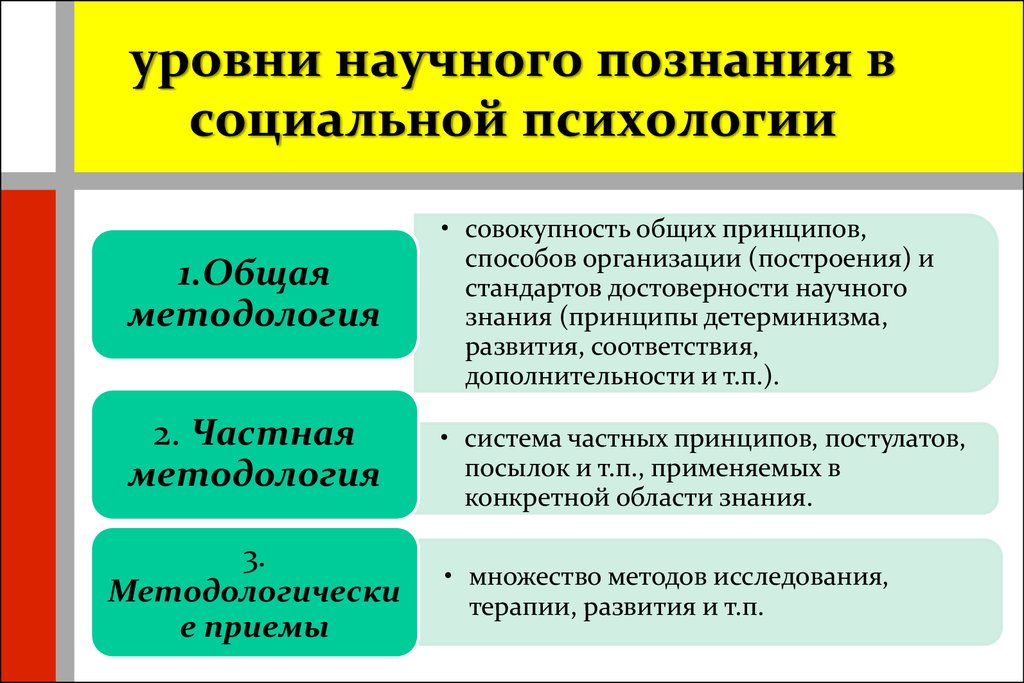

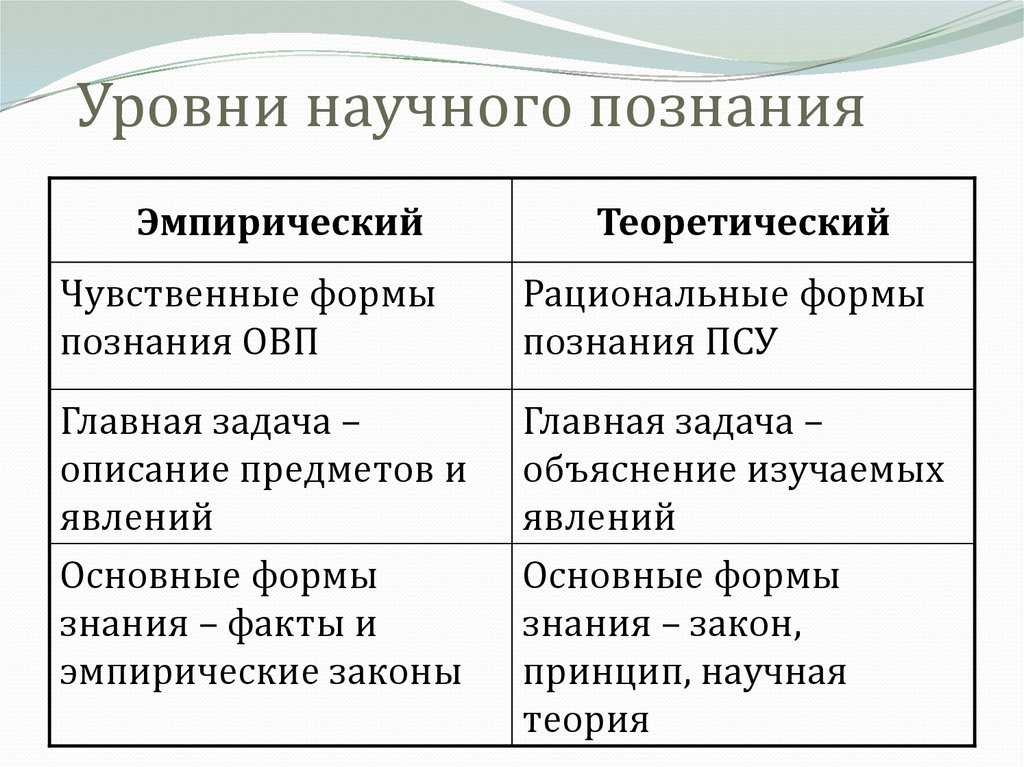

Уровни научного психологического знания

Определение 1

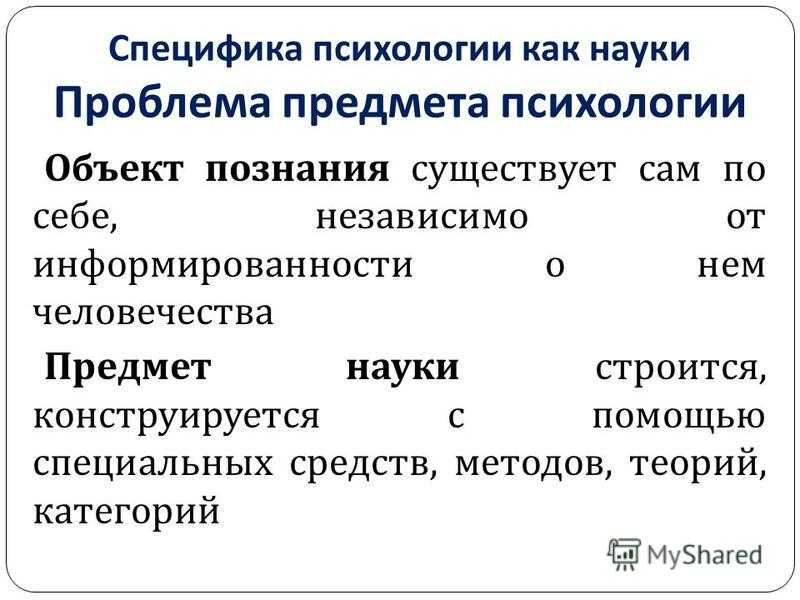

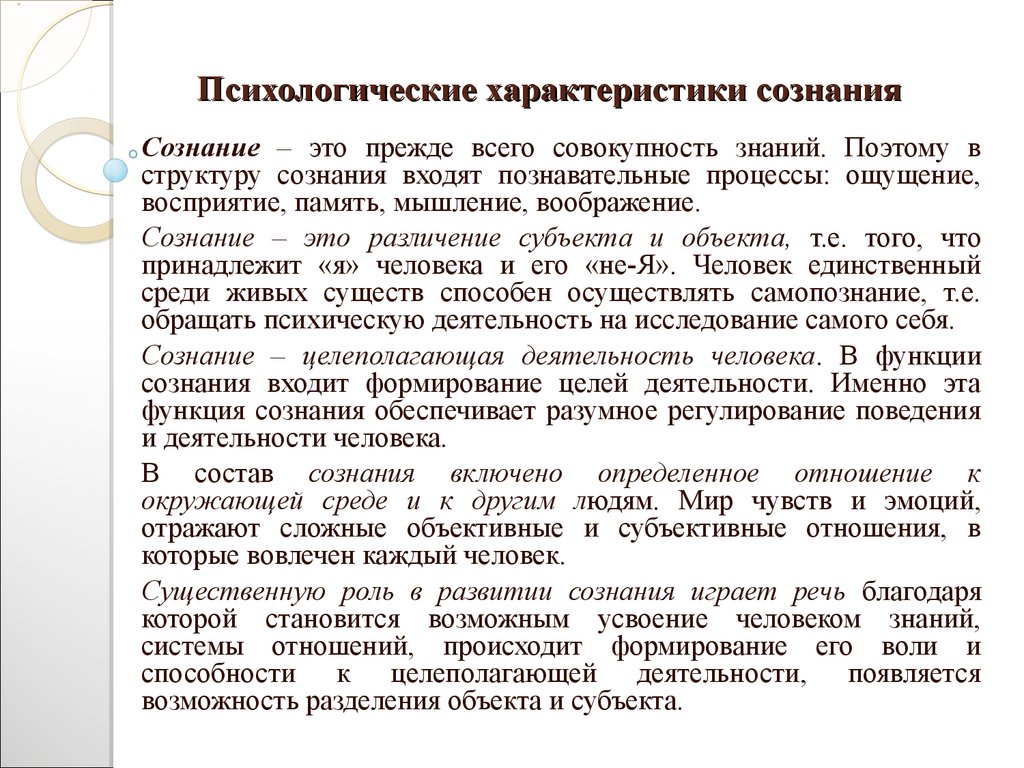

Научное психологическое знание — это система взаимосвязанных понятий, суждений, умозаключений, которые логически непротиворечивы и экспериментально обоснованы. Они объясняют природу психических явлений и процессов, прогнозируют динамику их развития, обосновывают возможность управления ими.

Основа психологического знания

Наука представляет собой особую деятельность по производству научного знания. У психологического знания особое место, поскольку в его основе лежат принципы, методы и средства познавательной активности индивида. Их продуктом становится научное знание.

В качестве предмета изучения выступает самый сложный предмет — человеческая психика. Она до сих пор исследована меньше, чем другие явления. Психологическое знание занимает центральное место среди различных наук, включая философию, общественные и технические науки. Их совершенствование происходит в соответствии с состоянием, в то же время, становясь основой развития.

Психологическое знание занимает центральное место среди различных наук, включая философию, общественные и технические науки. Их совершенствование происходит в соответствии с состоянием, в то же время, становясь основой развития.

Замечание 1

Для психологического знания присущи некоторые особенности. В психологии совпадают субъект и объект познания, а существенная доля психологических феноменов и процессов может открываться субъекту в процессе самонаблюдения (интроспекции).

Скорость изменения психологических знаний более высокая, чем в других сложных системах (например, биологической, геологической). Полученная информация о конкретном индивиде устаревает раньше, чем психологи успевают ее использовать на практике. Психологические исследования способны вносить изменения в психологическую реальность. После исследования изменяется не только само испытуемое лицо, но и исследователь. Это связано с тем, что узнав что-то новое о другом человеке, он узнает новое и о самом себе.

Психология считается не только познающей, но и созидающей наукой. Психологи не только изучают людей, но и конструируют его. В целом психологическое знание несет огромную мировоззренческую нагрузку. Это связано со следующими феноменами:

Психологи не только изучают людей, но и конструируют его. В целом психологическое знание несет огромную мировоззренческую нагрузку. Это связано со следующими феноменами:

- Смысл жизни,

- Сущность личности,

- Природа человеческих ценностей и др.

Психологическое знание оказывает воздействие на общественное сознание, при этом его обнародование вызывает общественный резонанс. В реальности формируется большое количество гуманитарных парадигм, которые значимо сказываются на развитии социального мира.

Уровни психологического знания

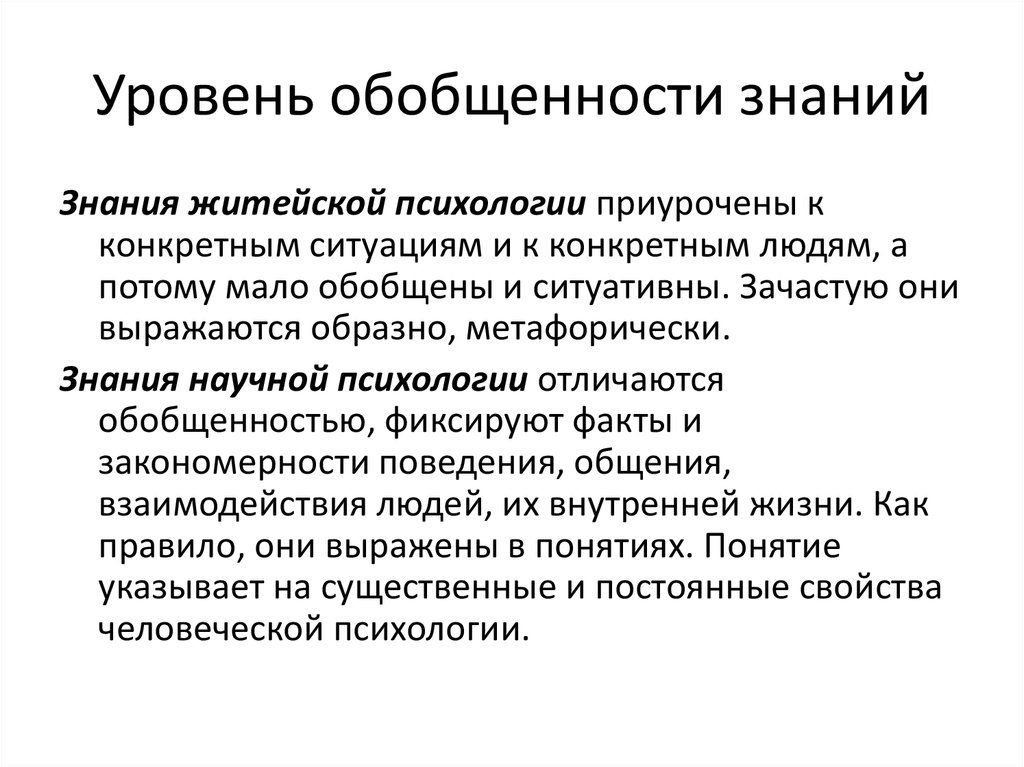

Психологическое знание представлено несколькими уровнями. На первом из них находятся «житейские» представления людей о психике. Они возникают в их реальной жизненной практике и в различных ее сферах. Примером может быть материальная, производственная деятельность, бытовая область, процесс воспитания и обучения, искусство. В основе всего этого лежит непосредственное отражение соответствующих сторон бытия и философии «здравого смысла».

На следующем уровне находятся психологические знания, которые выделяются в рамках мифологии и религии в качестве исторически первых форм познания мира и человека. Они отражают канонические требования разных типов культурного творчества человечества.

Еще один уровень психологического знания включает психологические знания, которые были накоплены в рамках художественно-образного наблюдения за окружающим миром (например, работы художника, архитектора, писателя).

Последний уровень психологического научного знания — это психологические знания, которые возникли на определенной стадии развития общества. Это происходит по причине выделения нового способа реконструкции действительности в виде науки. Уровень представлен целенаправленным процессом сбора и анализа психологических фактов, включая логические формы их объяснения и доказательства, переход от описательных стратегий и методов исследования к объяснительным (самому научному знанию).

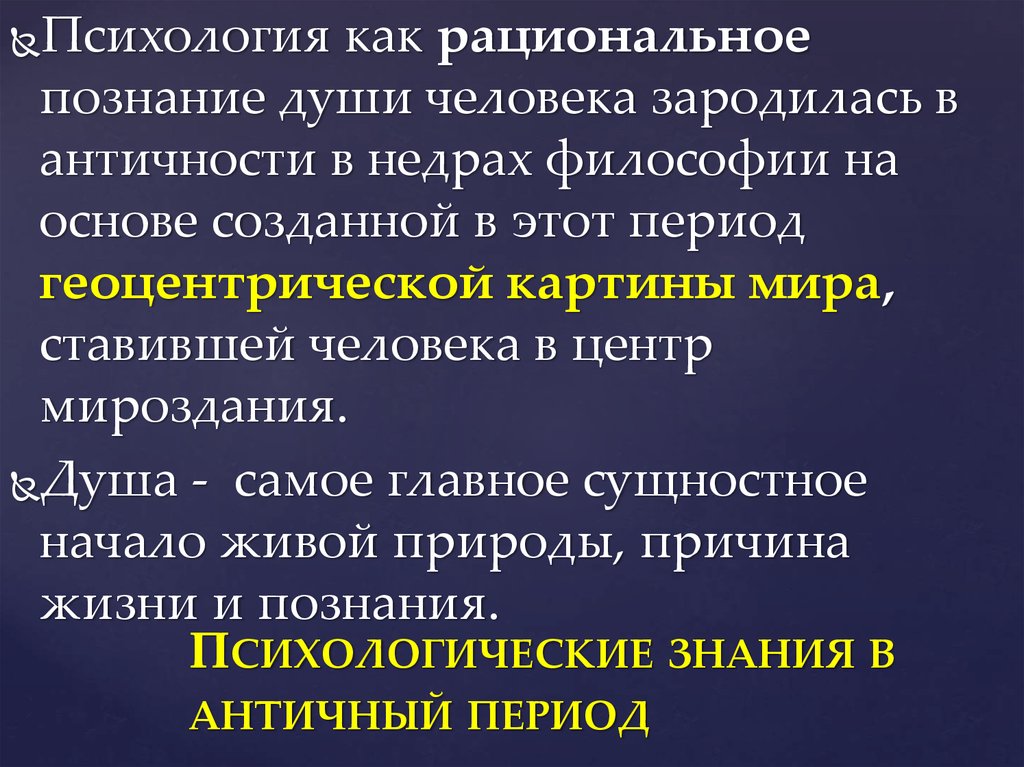

В свою очередь, научное психологическое знание, которое зарождается первоначально в период античности, само проходит долгий путь эволюции. Сначала оно существует в основе другого научного знания (например, философского, исторического, естественнонаучного). Потом оно выделяется и в дальнейшем развивается в рамках самостоятельной научной дисциплины. Для психологии это время наступает во второй половине XIX века.

Сначала оно существует в основе другого научного знания (например, философского, исторического, естественнонаучного). Потом оно выделяется и в дальнейшем развивается в рамках самостоятельной научной дисциплины. Для психологии это время наступает во второй половине XIX века.

Структура психологического знания

Основными структурными элементами психологического знания являются:

- Парадигма;

- Категории;

- Теория;

- Законы;

- Обобщение, объяснение и интерпретация;

- Прогнозы и предсказания;

- Феномены и факты;

- Контекста;

- Корреляции между феноменами, выявленные эмпирически;

- Методики, технологии;

- Информация из смежных наук.

Для научного знания большое значение имеют парадигмы (например, бихевиоризм, фрейдизм и др.), которые также называются подходами, ориентациями, системами знаний. Парадигмы играют роль познавательных и мировоззренческих функций. Для любой парадигмы характерны собственные критерии адекватности знания. К парадигмам невозможно применить единый критерий рациональности.

К парадигмам невозможно применить единый критерий рациональности.

Категории являются средствами выражения психологического знания (например, категория сознания, деятельности, личности и др.). Они представляют собой наиболее общие и фундаментальные понятия, которые отражают значимые и всеобщие свойства явлений действительности и познания. Категории сформировались в качестве результата обобщения исторического развития.

В уровнях научного познания большое значение имеют теории. Они представлены системой взаимосвязанных гипотез и утверждений в отношении какого-либо феномена или их системы. Как правило, психологические теории выстраиваются в пределах парадигм, значительно завися т них. Теории наделены незначительной автономией, но способны при этом ассимилировать элементы прочих парадигм.

Компоненты различных уровней психологического знания имеют разное происхождение. Так, эмпирические основы теории получены в ходе интерпретации данных эксперимента и наблюдения. Идеализированные объекты теории представляют собой знаковую (символическую) модель части реальности.

История развития психологического знания и основные направления в психологии

Психологическое знание

Определение 1

Психологические знания – это знания, которые опираются на психологическую фактологию и теоретические рассуждения о закономерностях и механизмах формирования, развития и функционирования психики человека.

В психологии сегодня достаточно много фактов, которые показывают, что новое знание человека о самом себе меняет его отношения, цели, состояния и переживания, а это значит, что психология – это наука, созидающая человека, а не только его познающая.

Знание является отражением в сознании человека свойств и признаков познаваемого объекта. Знание конструирует самосознание, является его элементом.

Замечание 1

Сознание по отношению к знанию является формой его существования.

Сознание сопровождает любое знание и в то же время оно не единственный продукт субъект-объектного взаимодействия.

Наряду со знаниями можно говорить о мнениях и верованиях. Они тоже конституируют сознание познающего субъекта, но только в качественно ином облике. С помощью категорий абсолютного и относительного можно пояснить различия между ними. Родовым можно использовать термин «когниция» – продукт познавательной активности. В этом случае знание – это когниция, которая характеризуется единством относительного и абсолютного. Знание в этом смысле есть процесс – оно существует в процессе перехода от знания менее определенного к более определенному и полному.

Они тоже конституируют сознание познающего субъекта, но только в качественно ином облике. С помощью категорий абсолютного и относительного можно пояснить различия между ними. Родовым можно использовать термин «когниция» – продукт познавательной активности. В этом случае знание – это когниция, которая характеризуется единством относительного и абсолютного. Знание в этом смысле есть процесс – оно существует в процессе перехода от знания менее определенного к более определенному и полному.

В отличие от знания вера – это когниция, где происходит абсолютизация относительного, а мнение – это когниция, где имеет место релятивизация абсолютного. Если сознание человека конституировано не верой и мнениями, а в основном знаниями, то человек склонен к конструктивному диалогу. Владеющий знаниями человек, является компетентным.

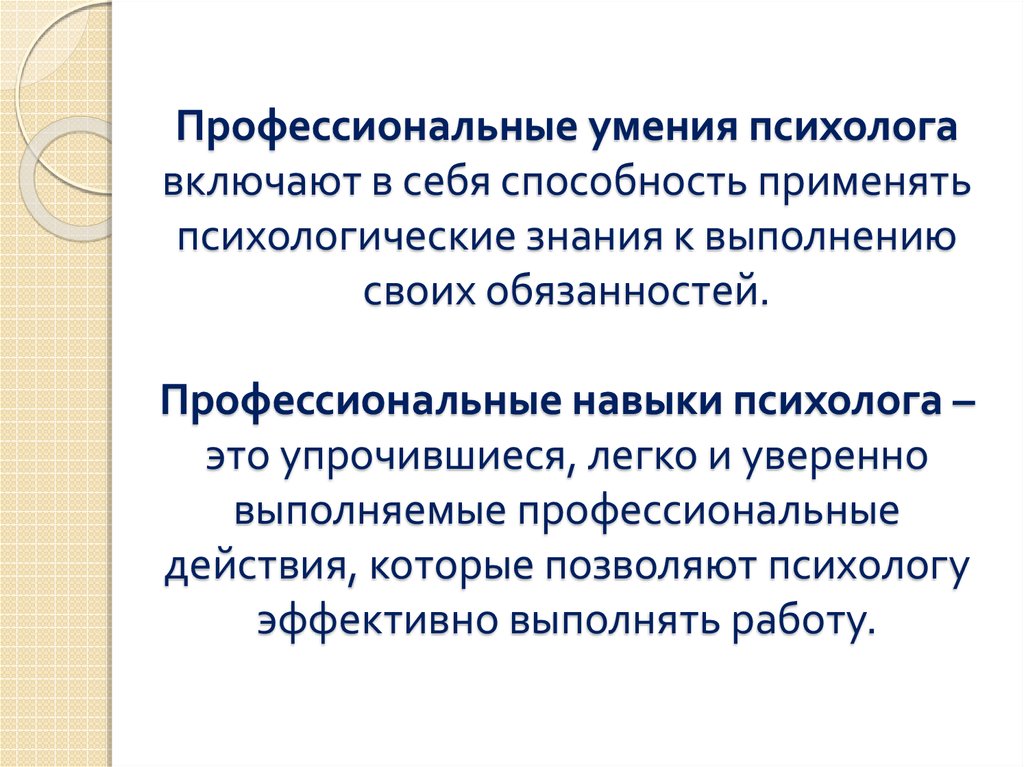

Другая система оппозиций, которая включает в себя понятие знания – это «знания-умения-навыки». Умения и навыки трактуются как формы познавательной активности субъекта.

Замечание 2

Знание всегда предметно, а умения и навыки – субъектны и характеризуют способность человека к преобразованию.

В обусловленности психологического знания своим специфическим объектом, можно обнаружить признак, который лежит в основе все специфических признаков психологического знания. В существенной своей части психологическое знание является знанием о сознании.

История психологического знания

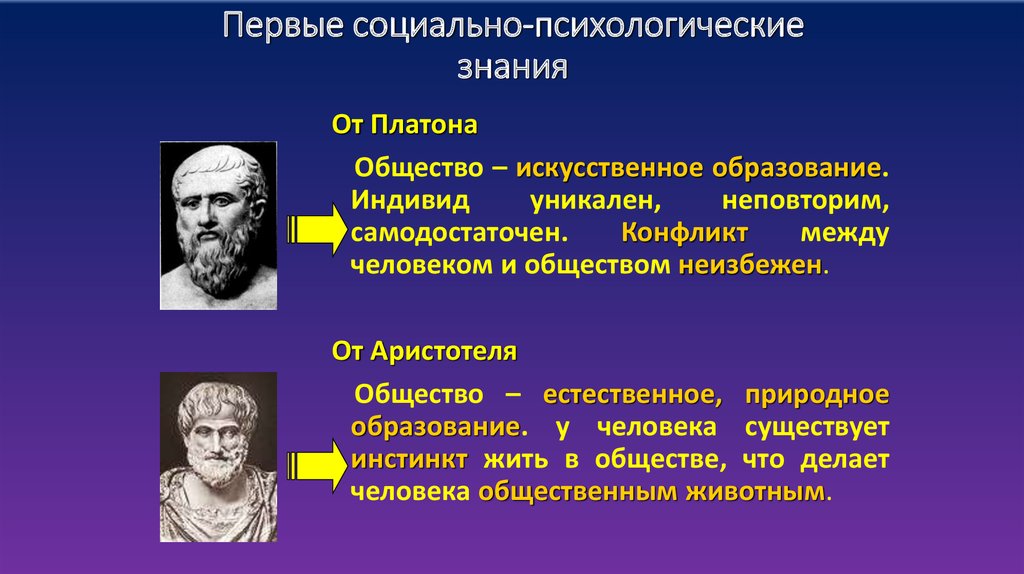

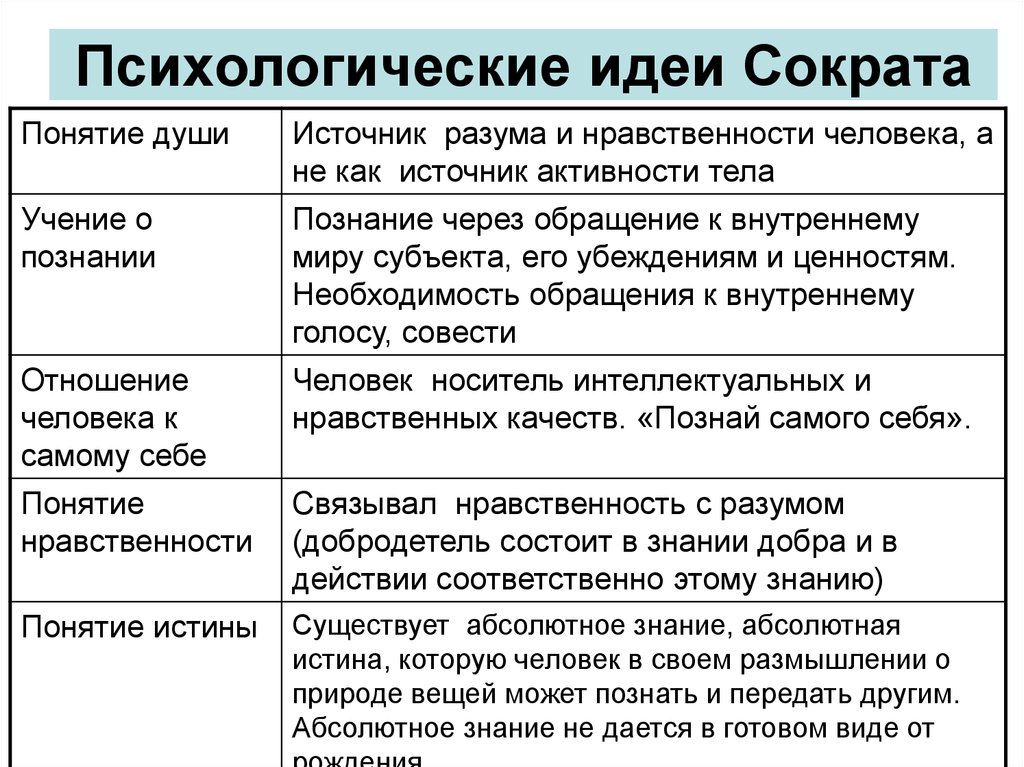

Представления о психологии, которая называлась наукой о душе, сформулировали ещё античные философы.

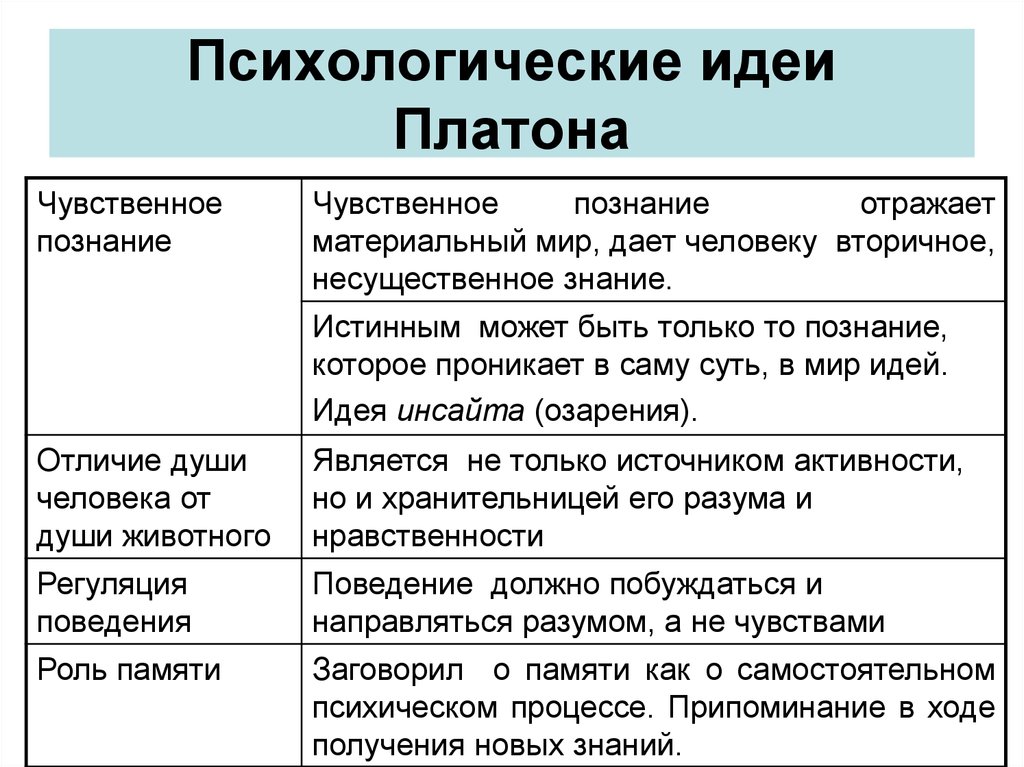

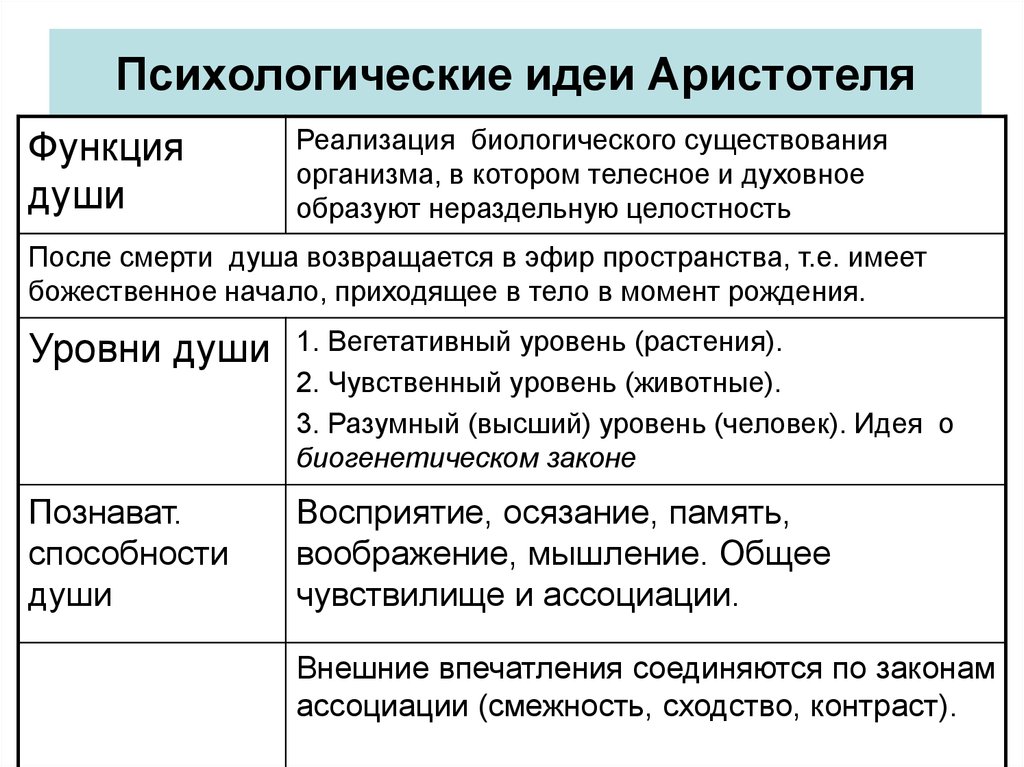

Мир в представлениях Демокрита был движущейся материей. Платон понимал душу как особую сущность и считал её бессмертной, а Аристотель написал первую работу – трактат «О душе» и считал душу формой тела, как отпечаток предмета на воске.

Его сочинение долгое время было главным руководством по психологии, а сам Аристотель считался её основателем. По мнению Аристотеля, душа является целесообразно работающей органической системой.

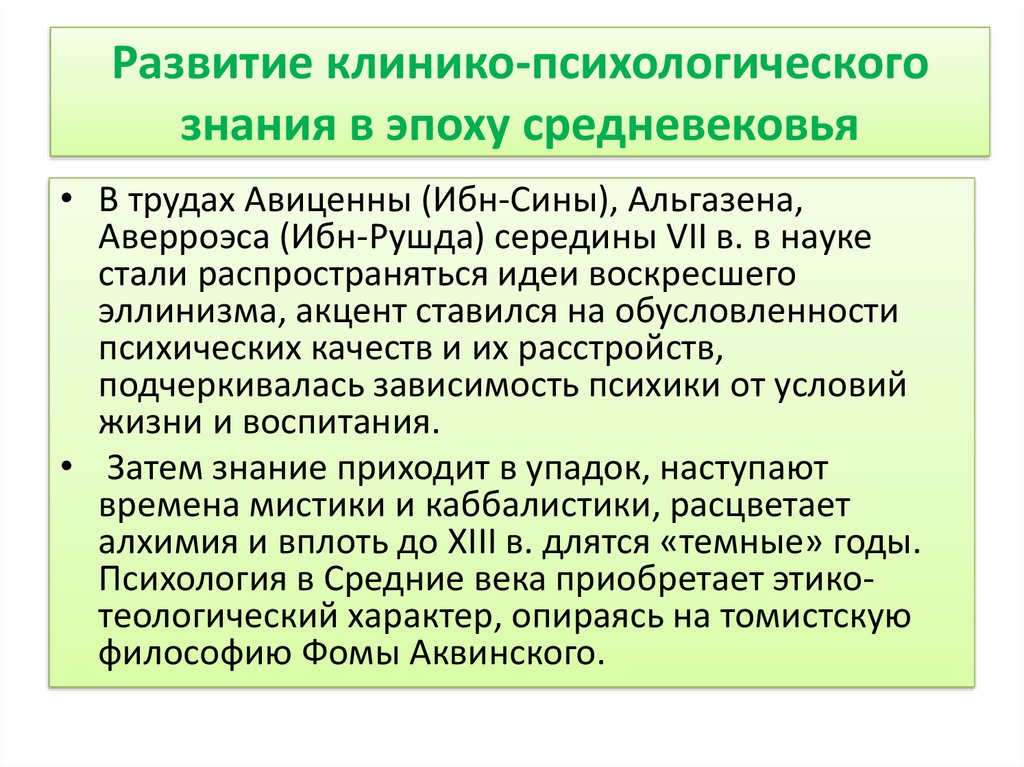

В средние века на душу в Европе установились христианские взгляды. Новая эпоха в развитии психологического знания начинается в XVII веке. В это время существуют попытки осмыслить духовный мир человека с общефилософских позиций.

Новая эпоха в развитии психологического знания начинается в XVII веке. В это время существуют попытки осмыслить духовный мир человека с общефилософских позиций.

В конце XIX века психология исходит из постулата Декарта – он утверждает, что первое в себе человек обнаруживает собственное сознание, а основная задача психологии состоит в том, чтобы анализировать состояния и содержания сознания. Психология начинает рассматривать сознание как основной предмет. Это был второй этап развития психологии.

По мнению Декарта, человек с детских лет впитывает в себя многие заблуждения и различные утверждения и идеи принимает на веру. В поисках истины, считает ученый, необходимо сначала всё подвергнуть сомнению, включая достоверность информации, получаемой органами чувств.

Замечание 3

Сомнение – это признак мышления, а отсюда известное выражение Декарта – «Мыслю, значит существую».

Развитие психологии сознания в конце первой четверти XX века по ряду причин начинает замедляться, а во втором десятилетии этого же века предмет психологии изменился. На место сознания приходит поведение человека и животных.

На место сознания приходит поведение человека и животных.

Во время кризиса психологии происходит формирование влиятельных школ психологической науки – бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ. Основы бихевиоризма были заложены американским ученым Д. Уотсоном, гештальтпсихология возникла в Германии, а австрийский психиатр и психолог З. Фрейд заложил основы психоанализа.

Отечественным основоположником психологии считается И.М. Сеченов, который выяснил, что схема психологических процессов имеет сходство с рефлексами.

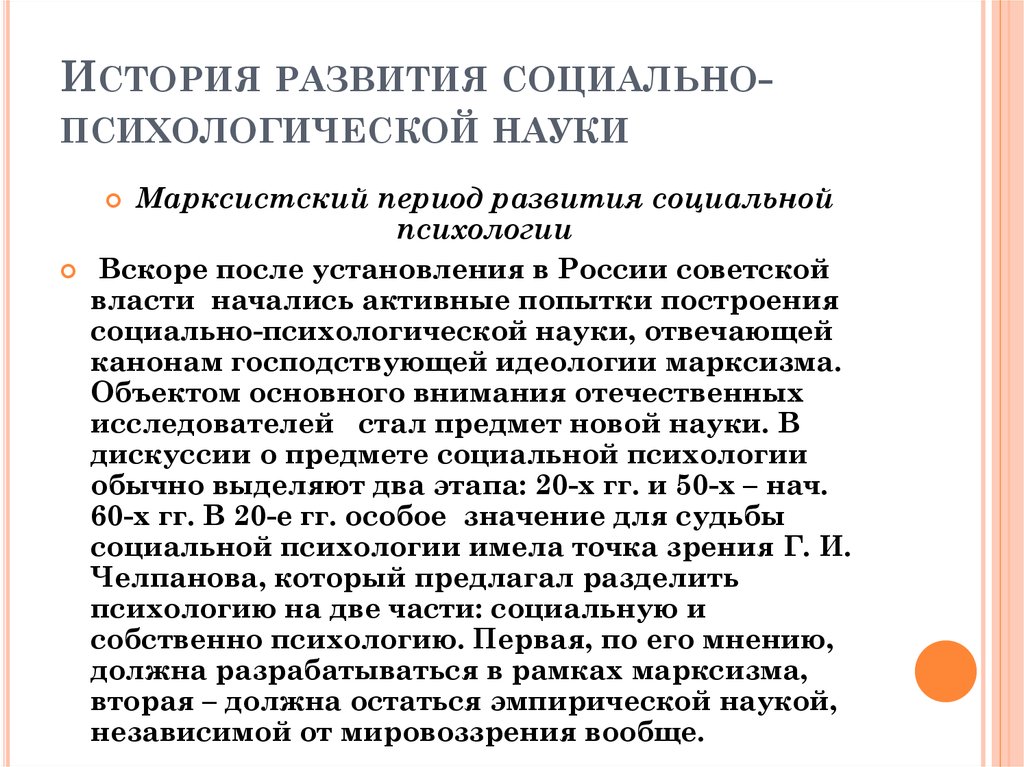

В развитие отечественной психологии большой вклад внесли В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Г.И. Челпанов, создавший в России психологический институт.

Экспериментальные направления в психологии развивал В.М. Бехтерев, а И.П. Павлов изучал условно рефлекторные связи в деятельности организма.

Основные направления психологии

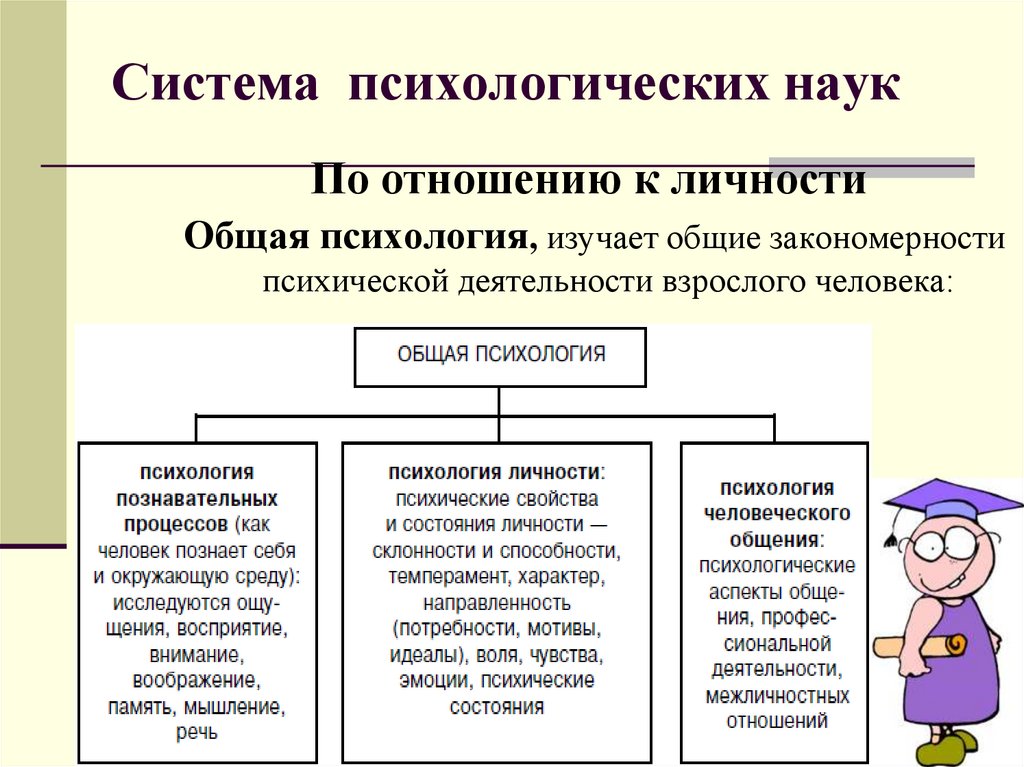

Основными направлениями психологической науки являются:

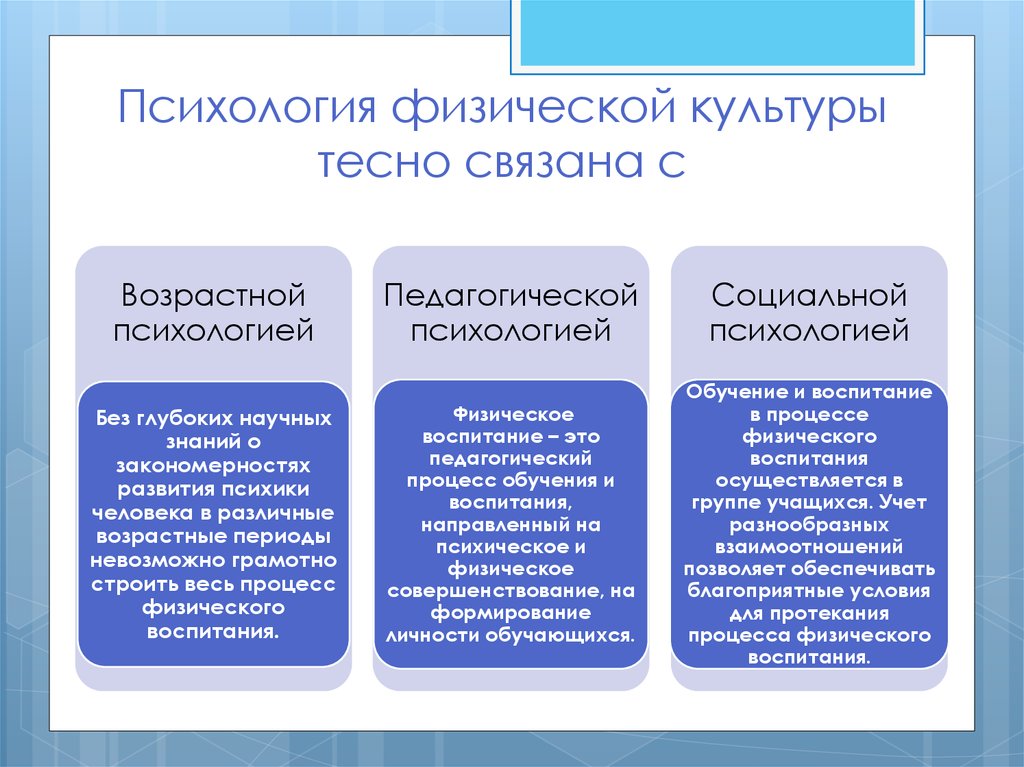

- социальная психология,

- педагогическая психология,

- возрастная психология.

Рисунок 1. Основные направления психологии. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Кроме этого выделяют ещё инженерную психологию, психологию труда, клиническую психологию, дифференциальную психологию, психофизиологию.

Социальная психология изучает поведение человека в социуме и включает в себя социальную психологию групп, социальную психологию общения, социальную психологию личности.

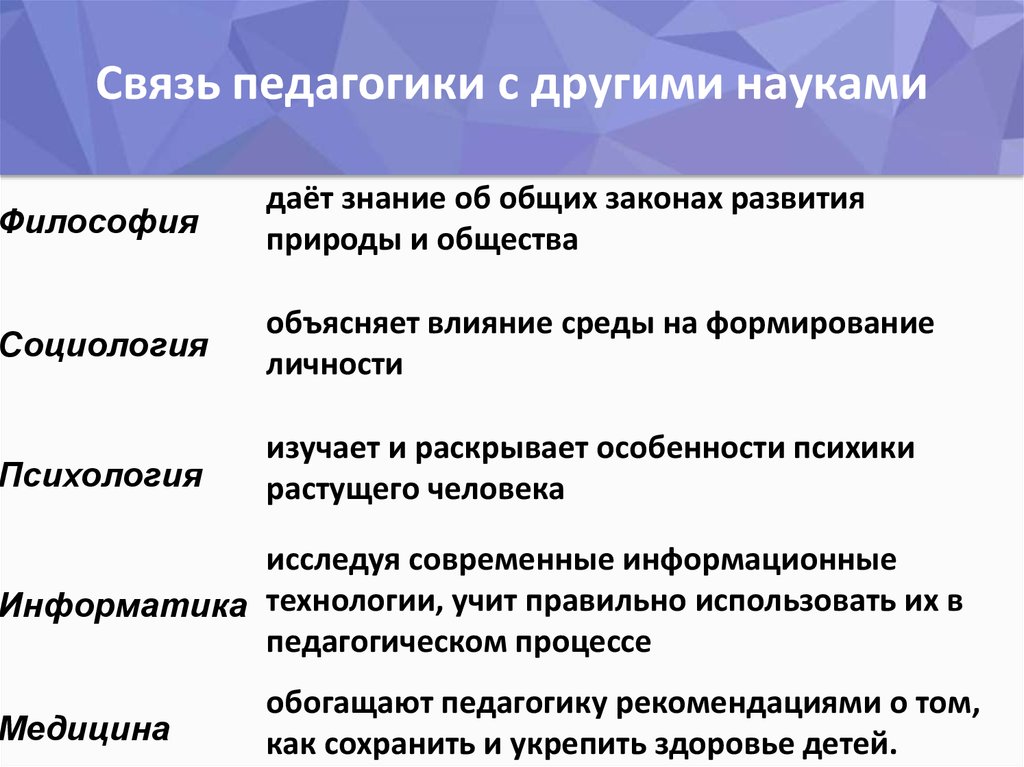

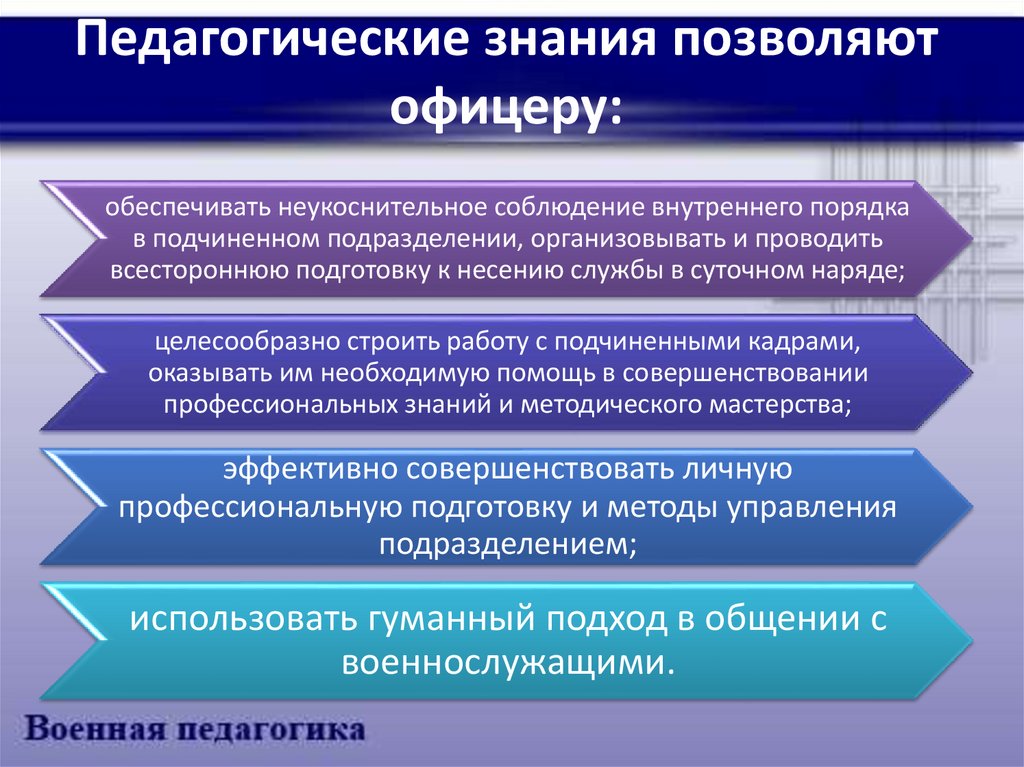

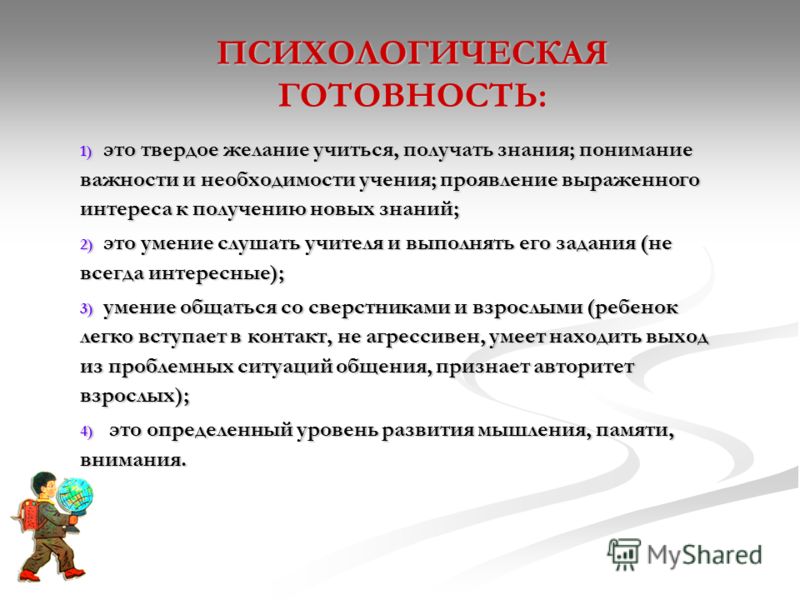

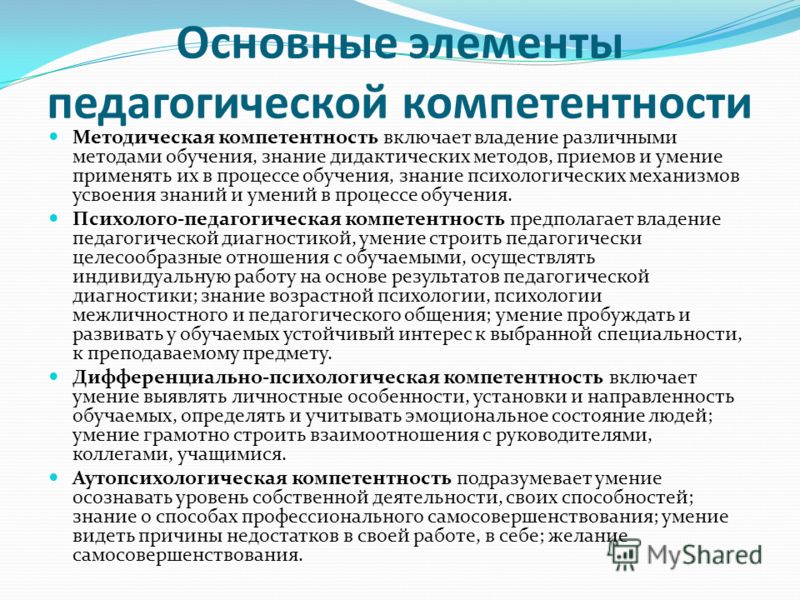

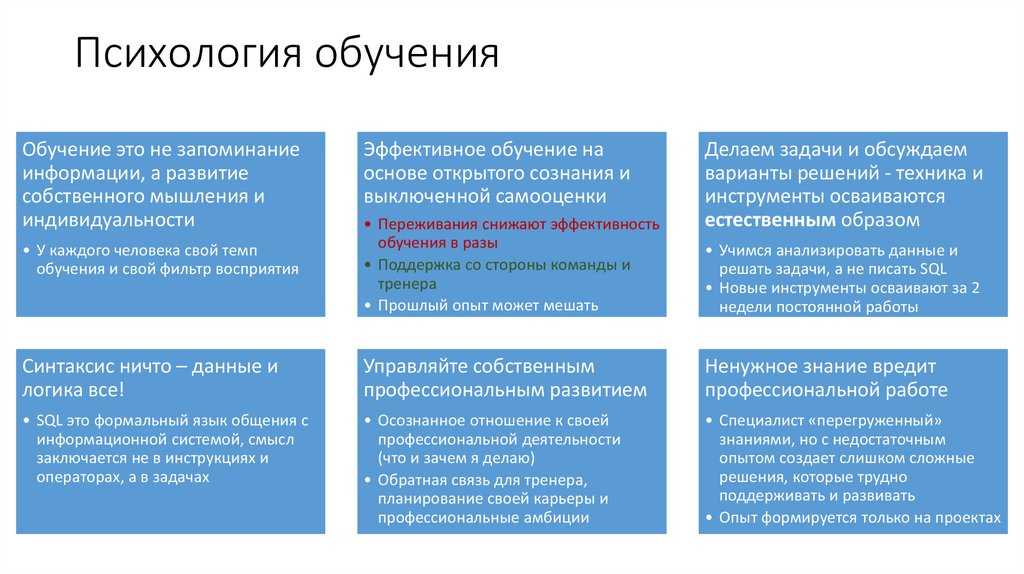

Педагогическая психология изучает закономерности обучения и воспитания. К основным категориям педагогики относятся развитие, воспитание, образование, обучение, а её предметом является процесс направленного развития и формирования личности в условиях обучения, образования, воспитания.

Что касается возрастной психологии, то предметом её изучения являются закономерности развития нормального здорового человека, присущие каждому возрастному периоду, поэтому в возрастной психологии выделяется детская психология, психология юности, психология зрелого возраста, психология старости (геронтопсихология).

Психологические особенности труда изучает инженерная психология. Результаты её изысканий используются для оптимизации деятельности человека в системах «человек-машина».

Психология труда, возникшая в результате научной организации труда, изучает психологические аспекты трудовой деятельности в контакте с физиологией труда, инженерной психологией, эргономикой, технической эстетикой и др.

Клиническая психология занимается изучением проявления и причин разных нарушений в психике и поведении человека, а также психические изменения, происходящие во время различных болезней.

Что касается психофизиологической психологии, то предметом её изучения являются нейрофизиологические механизмы психических процессов, состояний и поведения.

Дифференциальная психология занимается изучением психологических различий у представителей разных социальных, классовых, этнических, возрастных и других групп.

примеры, сходства и различия, взаимосвязь

Психология выделилась как самостоятельная наука в середине XIX века. Но возникает вполне логичный вопрос: разве до этого не существовало психологических феноменов типа стресса и неврозов, разве люди не общались и не конфликтовали, разве не было личных проблем. Были. Но носило это характер народной мудрости, наблюдений. До научной психологии была житейская.

Но возникает вполне логичный вопрос: разве до этого не существовало психологических феноменов типа стресса и неврозов, разве люди не общались и не конфликтовали, разве не было личных проблем. Были. Но носило это характер народной мудрости, наблюдений. До научной психологии была житейская.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Что такое житейская психология

- 2 Что такое научная психология

- 3 Различия житейской и научной психологии

- 4 Сходство научной и житейской психологии

Что такое житейская психология

Житейская психология – факты, полученные путем личных наблюдений. Это субъективное понимание психологических закономерностей и особенностей мира. По-другому житейскую психологию называют мудростью.

Источники житейской психологии:

- повседневное общение и взаимодействие;

- совместная деятельность;

- люди, которые встречаются на жизненном пути.

Примеры житейское психологии: обряды, традиции, народные сказки, поговорки, пословицы, легенды, поверья и другое народное творчество. Многие паблики в соцсети ВКонтакте или сайты в интернете – результат житейской психологии. То есть это чей-то личный опыт, бытовые наблюдения, история жизни или успеха конкретно этого человека. Сейчас модно разбираться в психологии, говорить о самосовершенствовании.

Многие паблики в соцсети ВКонтакте или сайты в интернете – результат житейской психологии. То есть это чей-то личный опыт, бытовые наблюдения, история жизни или успеха конкретно этого человека. Сейчас модно разбираться в психологии, говорить о самосовершенствовании.

Житейская психология имеет арсенал инструментов. Например, искусство. Через картины, музыку, книги мы узнаем внутренний мир других людей. У каждого зрителя формируется свое субъективное представление об авторе и его жизни. Никаких терминов и теорий – только житейская психология и личное восприятие. Но главный метод житейской психологии – «проб и ошибок».

Житейская психология – личный опыт и способы жизни, подошедшие одному человеку. Это как раз тот случай, когда мы говорим «я делаю так-то, но не факт, что тебе это подойдет».

Благодаря житейской психологии человек знает, как общаться с собственными родителями, друзьями, сестрами и братьями. Однако без определенных научных знаний человеку неизвестно, как вести себя с новым знакомым. Так, например, дети, привыкшие с помощью слез манипулировать родителями, оказываются в растерянности, когда этот прием не работает на другом взрослом.

Так, например, дети, привыкшие с помощью слез манипулировать родителями, оказываются в растерянности, когда этот прием не работает на другом взрослом.

Хорошие житейские психологи – водители, охранники, бармены. Они ежедневно общаются с большим количеством людей, выслушивают их проблемы и делают соответствующие выводы.

Что такое научная психология

Научная психология – материал, полученный методом экспериментов и исследований. Психология в научных терминах и теориях.

Источники научной психологии:

- книги, научные статьи и другие публикации;

- эксперименты;

- учителя и наставники, передающие теоретический опыт (обучение в университете по направлению психологии).

Основа научной психологии – житейская психология. Только заметив что-то на практике, ученые решают найти научное объяснение и определить масштабность процесса.

Научная психология дает общие рекомендации по взаимодействию. Например, известно, что все люди заражаются эмоциями группы; мозг каждого человека реагирует повышением настроения на вынужденную улыбку. А яркие цвета возбуждают психику каждого индивида, холодные оттенки нагоняют тоску и т. д. Значит, можно смело использовать эти приемы в быту.

А яркие цвета возбуждают психику каждого индивида, холодные оттенки нагоняют тоску и т. д. Значит, можно смело использовать эти приемы в быту.

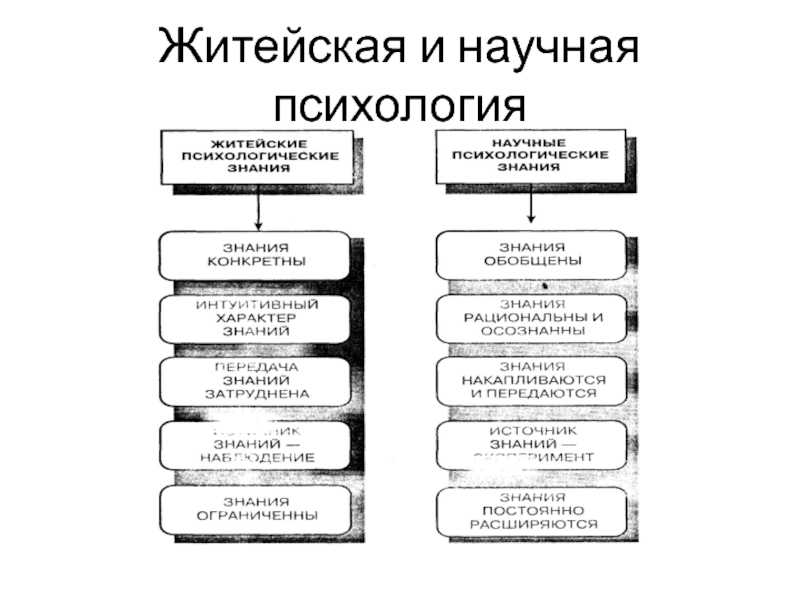

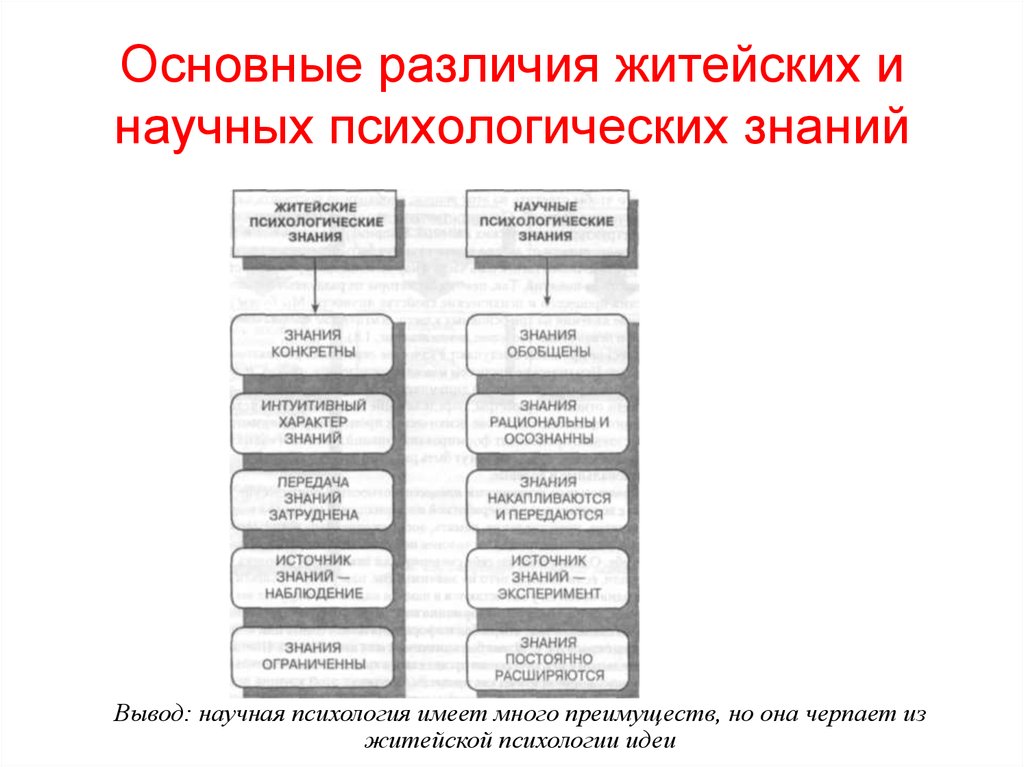

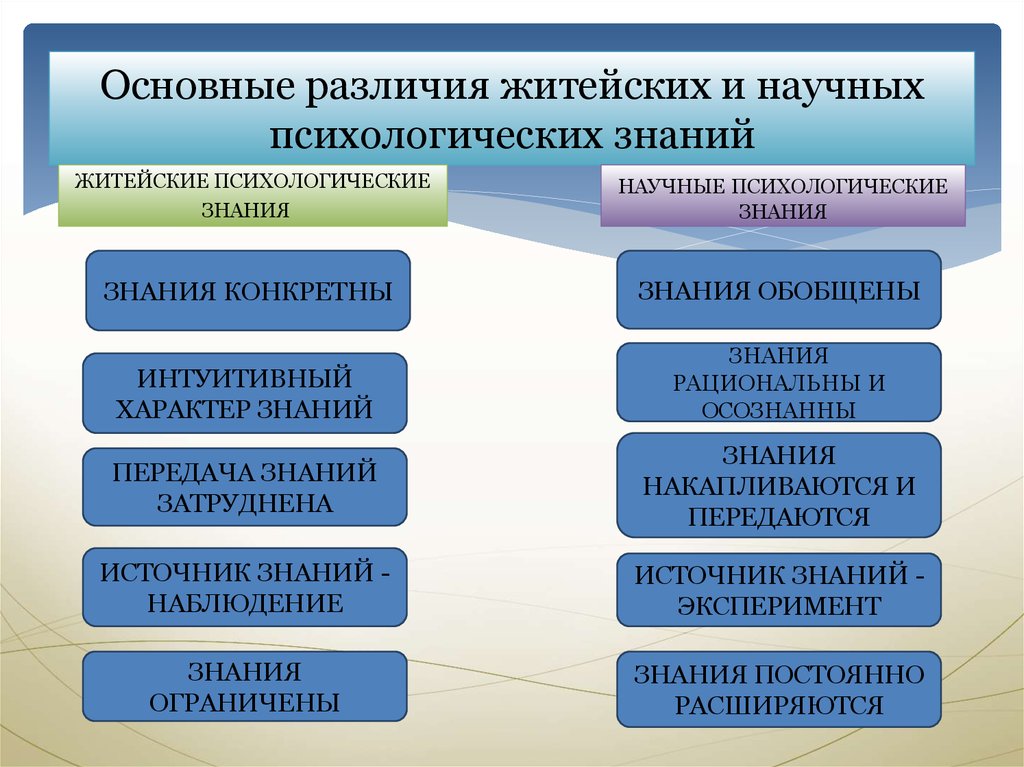

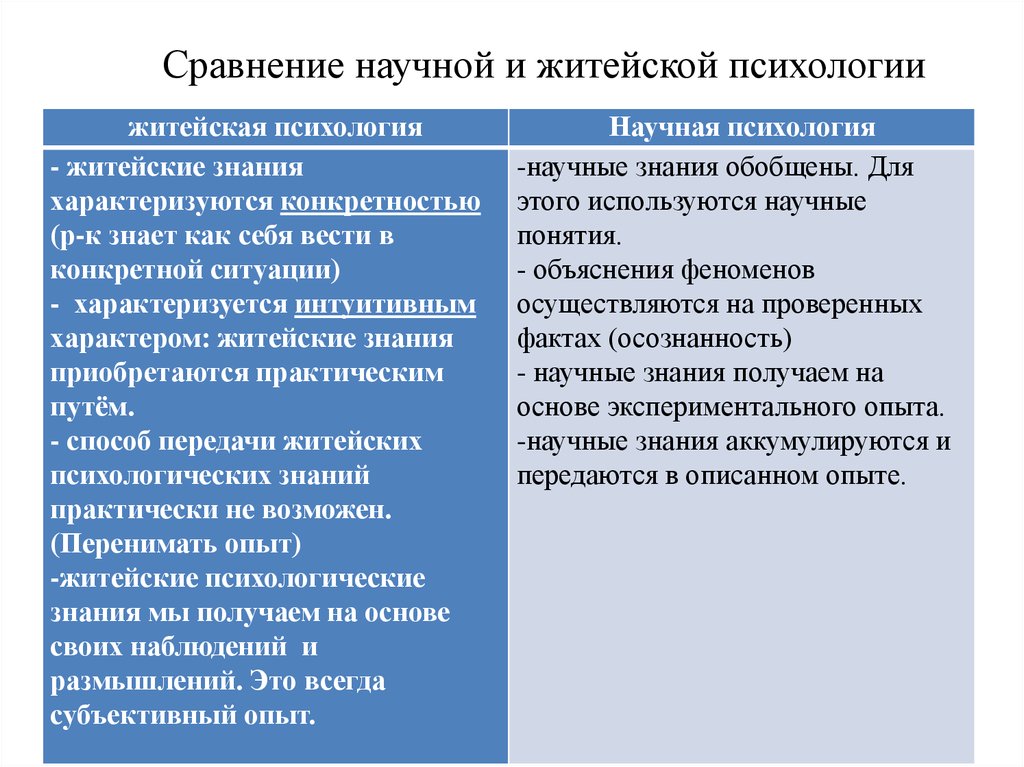

Различия житейской и научной психологии

Анализом сходства и отличий двух видов психологии занимается научный тип. Но среди исследований нельзя найти единый список отличий. Однако можно выделить общие пункты:

- Объект изучения. Научная психология изучает психически процессы, житейская – конкретного человека или условия. Например, житейская психология говорит, что все люди разные, а научная психология это же объясняет особенностями психической системы (темперамент).

- Обобщение. Житейская психология описывает конкретных людей и конкретные условия. Нередко это носит абстрактный и образный характер или представлено стереотипом. Научная психология обобщает, классифицирует, систематизирует.

- Способ получения знаний. Житейская психология пользуется только неорганизованным наблюдением и самонаблюдением. Научная психология использует массу инструментов: специально организованное наблюдение, эксперимент, тесты, опросы, диагностики и другое.

- Способ передачи знаний. Житейская психология передается в основном устно, например, от бабушек к внукам. Или через народное творчество. Научная психология передается с помощью специальной литературы, учебников, университетов.

- Факты, аргументы, осознание. Житейская психология не дает объяснений по пунктам. Человек просто говорит, что он резко что-то осознал или просто знает, что это работает. Научная психология объяснит, почему это работает: какие гормоны включаются, какие доли мозга задействованы, какое свойство психики используется.

- Язык. Научная психология оперирует терминами и понятиями. Житейская психология объясняет что-то «своими словами», по-простому.

Сходство научной и житейской психологии

Сходство научной и житейской психологии в том, что они помогают людям понимать друг друга. Результат объединения двух направлений психологии – практическая психология.

Как выглядит объединение научной и житейской психологии:

- Изучение влияния группы на человека и личности на группу (психология управления и лидерства).

- Определение особенностей взаимодействия двух групп или двух людей.

- Изучение уникальности человека, особенностей поведения (психология личности).

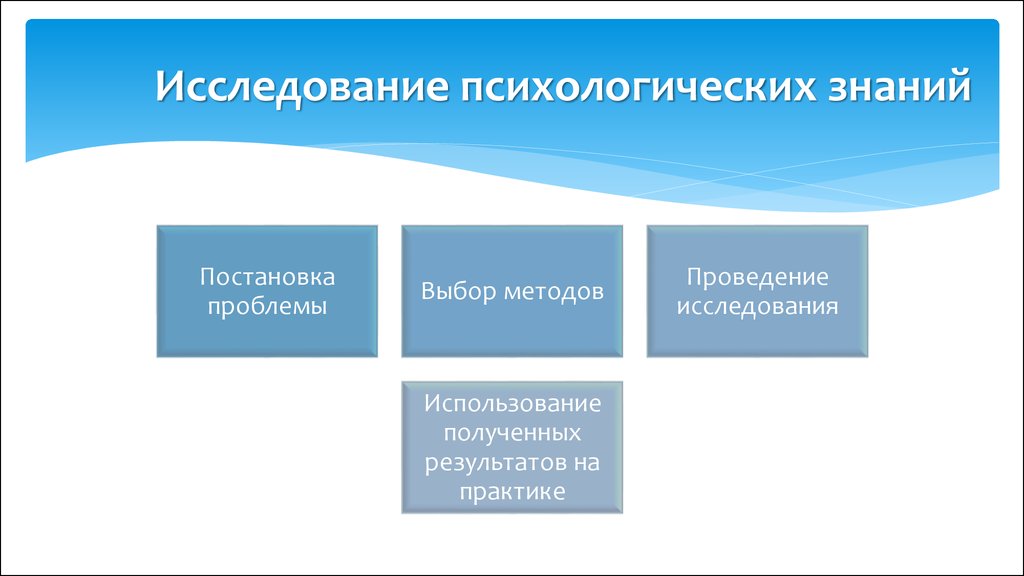

Практическая психология начинается с житейского наблюдения, а заканчивается научным изучением. И третьим этапом, наоборот, выдвинутая теоретическая гипотеза проверяется на частных случаях в быту, отмечается широта ее применения.

Житейская и научная психология важны друг для друга. Это взаимно дополняемые виды. Житейская психология – личный опыт каждого. Научная психология – обобщенный опыт всего социума. Но разве можно делать общие выводы о закономерностях общества, не зная психику каждого отдельного индивида. И так же нельзя понять систематические знания, не прочувствовав их лично на практике. Разве может учитель следовать только написанному в учебнике материалу, игнорируя условия среды и особенности именно тех детей, с которыми он взаимодействует. Так что, по сути, речь идет о теоретической и практической психологии.

Что такое знание? Краткое введение

В повседневном использовании знание означает осознание или знакомство с различными объектами, событиями, идеями или способами выполнения действий. Но, как веками отмечали философы, все довольно быстро усложняется. Рассмотрим, например, вопрос: что реально? Бутылка из-под колы на моем столе настоящая? Деревья за моим окном настоящие? А число пи? А как насчет боли от небольшого пореза на пальце? Когда кто-то размышляет над этими вопросами, они быстро вызывают вопрос о том, как я вообще познаю вещи?

Отделение «как» от «что» знания

При некотором размышлении становится ясно, что, по крайней мере, до некоторой степени то, что реально для меня, частично зависит от того, как я познаю вещи. Например, мои перцептивные, когнитивные фоновые структуры позволяют мне определенным образом воспринимать и понимать бутылку кока-колы на моем столе; разные перцептивные или когнитивные фоновые структуры приведут к другой реальности. Этот момент был хорошо подчеркнут в фильме 1980 года «9».0009 Боги, должно быть, сошли с ума , в котором рассказывается о драматическом воздействии бутылки кока-колы, сброшенной пролетающим самолетом, на изолированное племя в пустыне Калахари.

Этот момент был хорошо подчеркнут в фильме 1980 года «9».0009 Боги, должно быть, сошли с ума , в котором рассказывается о драматическом воздействии бутылки кока-колы, сброшенной пролетающим самолетом, на изолированное племя в пустыне Калахари.

Соплеменники интерпретировали бутылку как дар богов, и в фильме показано, как это значение проникло в племя и повлияло на его членов. Этот краткий пример подчеркивает два самых широких взгляда философов на знание, а именно «эпистемологию» и «онтологию». Онтология относится к вопросу о реальности и касается определения того, что можно назвать реально существующим в мире. Напротив, эпистемология относится к тому, как мы, люди, познаем вещи. «Теория познания» объяснила бы, что такое знание, как люди могут познавать вещи, что на самом деле существует в мире, а также сложные отношения между ними.

Базовый подход к концептуализации знания

Одна из древнейших и наиболее почитаемых традиций в философии познания характеризует знание как «обоснованное истинное убеждение». природе знания, оно остается наиболее господствующей концепцией знания

природе знания, оно остается наиболее господствующей концепцией знания

Таким образом, для многих знание состоит из трех элементов: 1) человеческого убеждения или мысленного представления о положении дел, которое 2) точно соответствует фактическому положению вещей делах (т. е. истинно) и что представление 3) узаконено логическими и эмпирическими факторами.0003

Чтобы уточнить этот последний элемент, не считается знанием, если, например, ребенок, когда его спрашивают о молекулярной природе воды, говорит «H 2 0» просто потому, что он повторяет то, что он услышал. Напротив, химик, который отвечает «H 2 0», обладает знаниями, потому что его репрезентация осмысленно объединена в сеть и обоснована большим количеством предшествующих знаний и тщательной дедуктивной работы.

Обоснование, таким образом, занимает центральное место в этой идее знания. Вопрос о том, какое обоснование необходимо для конституирования знания, является предметом многочисленных размышлений и дискуссий среди философов.

В попытке сформулировать, как формируются обоснованные убеждения, были предприняты три известных подхода: 1) фундаментализм, который пытается сформулировать фундаментально истинные убеждения, из которых могут быть получены другие выводы; 2) когерентизм, утверждающий, что знание состоит из систем и должно оцениваться по степени логической связности системы, соответствующей внешним фактам; и 3) релайаблизм, который утверждает, что есть хорошие и плохие способы развития убеждений, и что обоснованные убеждения — это те убеждения, которые сформированы на основе хороших и надежных методов. Хотя философы расходятся во мнениях относительно того, что является наиболее фундаментальным, большинство согласны с тем, что обоснование может и должно включать все эти элементы.

Виды знания

Философы часто делят знание на три широкие области: личное, процедурное и пропозициональное. Личные знания связаны с личным опытом, идиосинкразическими предпочтениями и автобиографическими фактами. Процедурные знания относятся к знаниям о том, как что-то делать, например, как играть в баскетбол или ездить на велосипеде. Пропозициональное знание относится к утверждениям об общей истине о мире и о том, как мы его знаем. В этих различных видах знания можно увидеть важное различие между философией и психологией. В то время как философы, как правило, интересовались общими пропозициональными знаниями, психологи обычно интересовались тем, как люди приобретают личные и процедурные знания.

Процедурные знания относятся к знаниям о том, как что-то делать, например, как играть в баскетбол или ездить на велосипеде. Пропозициональное знание относится к утверждениям об общей истине о мире и о том, как мы его знаем. В этих различных видах знания можно увидеть важное различие между философией и психологией. В то время как философы, как правило, интересовались общими пропозициональными знаниями, психологи обычно интересовались тем, как люди приобретают личные и процедурные знания.

Пути познания: эмпирический и рациональный

Какими механизмами мы приходим к познанию? Два наиболее распространенных ответа на этот вопрос в философии исходят от рационалистов и эмпириков. Рационалисты утверждают, что мы используем разум, чтобы прийти к дедуктивным выводам о наиболее обоснованных утверждениях. Рационалисты склонны больше думать в терминах утверждений, выводить истины из аргументов и строить логические системы, соответствующие порядку в природе. Рене Декарт и Иммануил Кант — одни из самых известных рационалистов, в отличие от Джона Локка и Дэвида Юма, известных эмпириков.

Эмпирики склонны утверждать, что самые базовые знания, которые мы получаем о мире, исходят из наших чувств, непосредственных наблюдений, которые мы делаем о мире. Различие между рационалистами и эмпириками в некотором роде соответствует современному различию между философией и наукой. По мере того, как научный метод возник и стал все более отличаться от дисциплины философии, фундаментальное различие между ними заключалось в том, что наука строилась на эмпирическом наблюдении, тогда как первоначальные философские традиции (например, Аристотель) основывались больше на использовании разума для построения систем. знаний.

Современные взгляды на природу знания в сравнении с постмодернистскими все более точных моделей мира. Такие модели считались «истинными» в том смысле, что они описывали онтологию (то, каким был мир) способом, который был отделен от субъективных впечатлений. Периодическая таблица элементов — отличный пример успеха идеи о том, что природа может быть объективно описана.

Но во многих дисциплинах, особенно в социальных и гуманитарных науках, начиная с 1960-х годов все чаще звучит хор голосов, бросающих вызов концепции научного знания как первозданной, объективной карты единой истинной реальности. Вместо этого многие утверждали, что человеческое знание по своей сути основано на контексте, который частично создается тем, как человеческий разум организует и конструирует восприятие, а также тем, как социальный контекст узаконивает определенные идеи в различные исторические и политические времена, и что эти элементы не могут быть полностью отделены от нашего «знания». Эти ученые подпадают под широкий термин «постмодернизм», чтобы подчеркнуть контраст в предположениях относительно природы знания по сравнению с модернистскими предположениями эпохи Просвещения.

Недавние системы знаний

Хотя некоторые современные философы серьезно сомневаются в возможности построения успешной теории познания, тем не менее были выявлены определенные разработки в картировании областей знаний и попытках разработать образовательные системы, которые начинаются с базовой структуры и областей знаний. Одним из таких событий стала разработка Дипломной программы международного бакалавриата «Теория познания», которая обучает студентов способам познания и областям знаний, чтобы они могли подходить ко многим различным областям исследования, основываясь на том, как строятся системы знаний. .

Одним из таких событий стала разработка Дипломной программы международного бакалавриата «Теория познания», которая обучает студентов способам познания и областям знаний, чтобы они могли подходить ко многим различным областям исследования, основываясь на том, как строятся системы знаний. .

Вторая система, получившая известность в последнее время, — это «Большая история», которая пытается создать представление о людях с начала времен на макроуровне.

Моя структура, Система Древа Знаний, представляет собой подход, который имеет элементы, общие с обоими этими подходами. Уникальной чертой системы ToK является утверждение о том, что реальность — это разворачивающаяся волна энергии и информации, которая развивалась в четыре основные фазы: Материя, Жизнь, Разум и Культура. Как часть нового единого взгляда, я утверждаю, что он решает давнюю проблему психологии и, таким образом, предлагает новый способ связать философию и психологию и интегрировать системы человеческих знаний в более последовательное целостное представление.

Система «Древо познания»

Что такое самопознание в психологии? 8 примеров и теорий

«Кто я?» Простой, но глубокий вопрос.

Еще один провокационный вопрос: «Почему я веду себя так, а не иначе?»

Если вы задавали себе подобные вопросы, вы не одиноки.

Когда мы не знаем себя или действуем так, как мы не понимаем или не любим, это может быть сигналом того, что перемены нужны. Но как мы меняемся и что нужно изменить?

Эйнштейн однажды подумал: «Сколько людей застряли в ловушке своих повседневных привычек: частично оцепенелых, частично напуганных, частично равнодушных? Чтобы жить лучше, мы должны продолжать выбирать, как нам жить» (Купер, 2001, стр. 131).

Невежество, страх и равнодушие не дают толчка к самопознанию или позитивным изменениям.

И наоборот, самоанализ ведет к самопознанию, что является необходимым первым шагом на пути к позитивным изменениям (Schaffner, 2020).

Давайте посмотрим, как самопознание способствует самосовершенствованию и дает другие преимущества.

Прежде чем вы продолжите, мы подумали, что вы можете бесплатно загрузить наши три силовых упражнения. Эти подробные, научно обоснованные упражнения помогут вашим клиентам реализовать свой уникальный потенциал и создать жизнь, полную энергии и подлинности.

Эта статья содержит:

- Что такое самопознание в психологии?

- Почему самопознание важно?

- Как самопознание может привести к самообладанию?

- Самопознание против самосознания

- Самопознание, самоидентификация и самооценка

- 2 реальных примера самопознания

- 6 теорий о самопознании

- Ресурсы с сайта PositivePsychology.com

- Сообщение на вынос

- Ссылки

Что такое самопознание в психологии?

Самопознание в психологии — это «действительная подлинная информация о себе, которой человек обладает» (Morin & Racy, 2021, стр. 373). Сюда входит информация о нашем эмоциональном состоянии, личностных чертах, отношениях, моделях поведения, мнениях, убеждениях, ценностях, потребностях, целях, предпочтениях и социальной идентичности (Morin & Racy, 2021).

Самопознание является результатом саморефлексивных и социальных процессов (Morin & Racy, 2021).

Однако самопознание происходит не только от самоанализа. Согласно Брауну (1998), есть пять источников, которые вносят свой вклад в резервуар самопознания.

1. Физический мир

Эта категория информации ограничивается физической информацией, такой как рост, вес и цвет глаз.

2. Социальные сравнения

Этот источник самопознания возникает при сравнении себя с другими. Подкатегории включают восходящие и нисходящие сравнения, в которых мы сравниваем себя с кем-то в лучшем и худшем положении соответственно (Браун, 19 лет).98).

3. Отраженные оценки

Этот источник самопознания проистекает из оценок нас другими. Этот термин обозначает тот факт, что мы видим свое отражение глазами других (Браун, 1998).

4. Самоанализ

Этот источник самопознания извлекается из внутреннего наблюдения за мыслями, чувствами, мотивами и желаниями. Самоанализ переплетается с самопознанием и неразрывно связан с ним.

Самоанализ переплетается с самопознанием и неразрывно связан с ним.

5. Самовосприятие

В этой категории самопознания мы узнаем о себе, наблюдая и исследуя собственное поведение.

Schaffner (2020) включает два дополнительных источника самопознания:

6. Подходы в стиле когнитивно-поведенческой терапии

Другой источник самопознания проистекает из рационального анализа наших негативных мыслительных процессов с помощью подходов, аналогичных когнитивно-поведенческим Терапия (КПТ).

7. Методы осознанности

Методы осознанности помогают нам оценить и улучшить наши навыки эмоционального интеллекта, развивая самопознание (Schaffner, 2020).

В общем, самопознание достигается через сочетание физического, социального и психологического мира.

Почему важно самопознание?

Самопознание «необходимо для здорового функционирования, потому что хорошее знание себя ведет к реалистичному принятию решений, касающихся ключевых аспектов жизни» (Morin & Racy, 2021, стр. 374).

374).

Действительно, «Люди, которые не видят себя точно, скорее всего, испортят свою жизнь» (Бегли, 2020).

Ключевые аспекты, подверженные риску из-за отсутствия самопознания, включают выбор партнера по жизни, выбор образования и карьеры, а также где и как жить (Morin & Racy, 2021).

Дефицит самопознания приводит к переоценке субъективных сильных сторон, что может привести к снижению удовлетворенности жизнью и плохой успеваемости (Morin & Racy, 2021).

Schaffner (2020) перечисляет пять причин, по которым самопознание необходимо для психологического роста.

- Удовлетворяет желание учиться и осмысливать опыт.

- Предотвращает расхождение между самовосприятием и восприятием нас другими.

- Он освобождает нас от иррациональных прихотей нашего бессознательного.

- Способствует проактивному реагированию, а не реактивности.

- Это необходимый первый шаг к позитивным изменениям.

Хусейн (2017) предполагает, что самопознание требует от нас сбалансированной подозрительности к своим чувствам.

Другие преимущества включают в себя меньше разочарований в работе, меньше неуверенности и зависти, а также меньше стресса по поводу денег. Кроме того, мы обретаем способность брать на себя ответственность за свои эмоции и проявлять больше сочувствия и сострадания (Хусейн, 2017).

Наконец, самопознание помогает формировать наше понимание других и используется в качестве отправной точки для оценки других (Brown, 1998).

Как самопознание может привести к самообладанию?

Поскольку самопознание включает в себя честную самооценку и другую полученную информацию, мы можем использовать его для позитивных изменений и улучшения аспектов своей жизни.

Самопознание необходимо для «придания осмысленного повествования нашим прошлым, настоящим и будущим действиям, ощущения преемственности во времени, ощущения уникальности и сходства с другими» (Bukowski, 2019).).

Знание себя повышает нашу способность жить последовательной и полноценной жизнью. Кроме того, это позволяет нам понять наши основные мотивы и страхи и усиливает контроль над своими эмоциями (Schaffner, 2020).

И наоборот, неспособность распознать свои чувства делает нас уязвимыми и отдает их на милость (Schaffner, 2020).

Звездное самопознание мотивирует нас на амбициозные проекты, отношения и другие задачи. Отсутствие понимания может сдерживать большие устремления (Begley, 2020).

Психосоциальные области, созревшие для изменений

Три области, созревшие для изменений, включают слепые зоны, самообман и триггеры конфликтов.

1. Слепые зоны

Слепые зоны — это бессознательные процессы, которые «обычно искажают доступ к самопознанию и его формирование» (Bukowski, 2019).

В этом видео мы узнаем, что Брайан Вагнер смотрит на мир не так, как большинство, и использует свой дар, чтобы помочь другим определить свои личные слепые зоны и преодолеть свои ограничивающие убеждения.

2. Самообман

Baumeister (2010) описывает самообман как разновидность принятия желаемого за действительное. В этом состоянии мы верим в то, во что хотим верить, лишенные строгих обоснований. Различные предубеждения служат средством самообмана.

3. Триггеры конфликта

Триггеры конфликта — это слова или действия, совершаемые другим лицом, которые воспринимаются как оскорбительные и создают конфликт (Wilmot & Hocker, 2011). Тайбби (2019) предполагает, что эти триггеры связаны с незаживающими ранами нашего прошлого.

Почему все больше людей не стремятся к самопознанию

- Изучение неизвестных аспектов самих себя рискованно, так как может раскрыть информацию, противоречащую нашим нынешним представлениям о себе.

- Наша культура больше заинтересована в успехе и продвижении, чем в самоанализе (Huseyin, 2017).

- Разнообразие тесно связанных терминов отвлекает искателей информации, создавая барьеры для самопознания (Bukowski, 2019).

Такие термины, как самосознание, я-концепция и самоидентификация, разбавляют поле самопознания.

Такие термины, как самосознание, я-концепция и самоидентификация, разбавляют поле самопознания.

Давайте проанализируем некоторые из этих терминов для большей ясности.

Самопознание против самоосознания

Мы обсудили, насколько полезно самопознание для навигации по жизни, но чем оно отличается от самоосознания?

Самопознание относится к информации о субъективных тенденциях, таких как наше эмоциональное состояние, черты личности и модели поведения (Morin & Racy, 2021).

Психологи рассматривают самосознание как ступеньку на пути к самопознанию (Alicke, Zhang, & Stephenson, 2020).

Гоулман (1997) утверждает, что при самосознании разум исследует переживания и соответствующие эмоции. Это исследование может быть как нереактивным, так и непредвзятым.

Гоулман (1997, стр. 47) упрощает концепцию самосознания, определяя его как «осознание как нашего настроения, так и наших мыслей об этом настроении».

Некоторые преимущества самосознания включают улучшенный эмоциональный интеллект, эмпатию и навыки слушания (Berger, 2018).

Сильная эмпатия и навыки слушания играют важную роль в общении и для построения прочных и обогащающих межличностных отношений.

Кроме того, самосознание способствует критическому мышлению и принятию решений. Эти навыки часто ассоциируются с эффективными лидерами (Бергер, 2018).

Самопознание, самоидентификация и самооценка

Согласно Шелдону Страйкеру, идентичность — это «часть» самого себя, которая «вызывается» при взаимодействии с другими» (Appelrough & Desfor-Edles, 2008). , стр. 478).

Количество идентичностей, связанных с человеком, соответствует ролям, в которых он участвует, например ребенок, родитель, сотрудник, друг и супруг (Appelrough & Desfor-Edles, 2008).

Выраженность идентичности относится к тому, как человек организует свою идентичность иерархически, поскольку не каждая идентичность имеет одинаковое значение или статус (Appelrough & Desfor-Edles, 2008).

Я-концепция — это образ, который мы создаем о себе, который, в отличие от самопознания, может быть или не быть основанным на реальности (Morin & Racy, 2021). Я-концепцию можно установить с помощью таких оценок, как опросник самооценки. Этот инструмент задает 48 вопросов, оценивающих области личности, такие как моральная, интеллектуальная, социальная, физическая, образовательная и темпераментная.

Я-концепция развивается на основе убеждений о себе, тогда как самопознание происходит из различных источников информации, включая внешние свидетельства (Morin & Racy, 2021).

Отсутствие ясности, стабильности и последовательности в представлении о себе связано с низкой самооценкой, хроническим самоанализом, высоким уровнем невротизма, низкой уступчивостью и низкой добросовестностью (Morin & Racy, 2021).

2 Примеры самопознания из реальной жизни

Самопознание может привести к источнику информации, необходимой для принятия важных решений и необходимых действий для здоровья и благополучия.

Наоми Осака

Смелые действия звезды тенниса Наоми Осака демонстрируют самопознание. Осака неоднократно выигрывала турниры Большого шлема и входит в число самых высокооплачиваемых спортсменок в мире (Келли, 2021 г.).

Осака приняла трудное решение поставить свое психическое здоровье выше своей карьеры и общественного имиджа, отказавшись от участия в пресс-конференциях Открытого чемпионата Франции по теннису 2021 года (Kelly, 2021).

По мере роста общественного энтузиазма Осака отказалась от участия в турнире и впоследствии была оштрафована на 15 000 долларов и прочитала строгую лекцию о нарушениях турнирного кодекса (Kelly, 2021).

Судя по всему, Осака знала себя физически, умственно, социально и профессионально. В социальных сетях она рассказала о затяжных приступах депрессии после своей первой победы на турнирах Большого шлема в 2018 году (Келли, 2021).

Она взяла на себя инициативу отдать предпочтение заботе о себе, а не карьере, несмотря на общественный контроль. Осака — редкий пример того, как самопознание можно использовать для принятия важных, иногда судьбоносных решений.

Осака — редкий пример того, как самопознание можно использовать для принятия важных, иногда судьбоносных решений.

Виктор Франкл

Виктор Франкл был психиатром и психотерапевтом 20-го века, который, пережив Холокост, вышел из ужасных обстоятельств, чтобы создать логотерапию и написать множество книг (Frankl, 2006).

Он родился в Вене, Австрия, в 1905 году. Получил степень доктора медицины и доктора философии в Венском университете. Ранние работы Франкла (2006) были посвящены депрессии и самоубийству.

После долгих лет ожидания Франкл получил визу, позволяющую эмигрировать в США. Однако это решение потребовало, чтобы он оставил своих родителей, жену, братьев и сестер. Поразмыслив, Франкл позволил сроку действия визы (Schatzman, 2011).

В 1942 году Франкла вместе с семьей отправили в концлагерь Терезиенштадт. Он был единственным членом семьи, вышедшим из заключения (Schatzman, 2011).

Работа Франкла, его ранние достижения и решения, изменившие жизнь, означают мастерство самопознания и отражают его цели, ценности, убеждения и социальную идентичность.

6 Теории о самопознании

Различные модели и теории пытаются объяснить самопознание. Ниже приведены концепции, объясняющие, как приобретается самопознание.

1. Модель непосредственного наблюдения

Модель непосредственного наблюдения, в первую очередь связанная с Декартом, постулирует, что мы достигаем самопознания через наши собственные непосредственные мысли, отделенные от внешних входных данных или источников. Эта модель обычно используется для сравнения других философских моделей (Gertler, 2003).

2. Модель прозрачности

Модель прозрачности включает в себя принятие решения, рациональное осмысление и вывод о состоянии мира.

Используя эту модель, мы получаем знания не только о наших убеждениях, но и о любом отношении, чувствительном к суждениям. Одним из привлекательных моментов прозрачности является тесная связь между самопознанием и деятельностью (Jongepier, 2021).

3. Социальный конструкционизм

Социальный конструкционизм — это способ понять себя и наш мир посредством использования языка для создания общей реальности (Gergen, 2009). Конструкционисты предполагают, что смысл создается по отношению к другим.

Конструкционисты предполагают, что смысл создается по отношению к другим.

4. «Я-зеркало»

Эта модель, предложенная социологом Чарльзом Хортоном Кули, утверждает, что наше ощущение себя развивается посредством взаимодействия с другими.

В этой теории наша внешность отражается через другого человека. Затем мы выдвигаем гипотезу об их суждении о нас и в результате испытываем эмоцию в отношении этого суждения (Appelrough & Desfor-Edles, 2008).

5. Нарративное Я

Нарративное Я необходимо для интроспективных рассуждений и реконструкции автобиографической памяти. Он включает в себя две ветви мышления:

- Парадигматический способ, который обращается к логическим объяснениям для построения рационального объяснения реальности

- Режим повествования, в котором используются осмысленные интерпретации самих себя для создания связного объяснения нашей идентичности

Эти нарративы объединяют прошлые, настоящие и будущие события в связную последовательность (Bukowski, 2019).

6. Теория самовосприятия

Эта теория, предложенная Дэрилом Бемом, предполагает, что люди узнают о себе, наблюдая за поведением и делая выводы (Baumeister, 2010).

Ресурсы с сайта PositivePsychology.com

У нас есть множество ресурсов, которые помогут вам и вашим клиентам повысить самопознание. Ниже приведен список рекомендуемых курсов, статей и бесплатных рабочих листов со всего нашего сайта.

Курс «Внимательность X©»

Этот курс был разработан для повышения внимательности посредством анализа лежащих в основе работы привычных моделей мышления. Сочетание психологии, исследований и практики, лежащих в основе осознанности, помогает участникам лучше понять работу разума, что способствует самопознанию.

Мастер-класс по эмоциональному интеллекту©

Эмоциональный интеллект — это способность управлять эмоциональными переживаниями и интерпретировать их. Люди с высокими навыками эмоционального интеллекта, как правило, лучше справляются с повседневным стрессом (Gohm, Corser, & Dalsky, 2005), имеют значимые и близкие отношения (Schutte et al. , 2001) и более высокий уровень благополучия (Fernandez-Berrocal, Alcaide, Extremera). и Писарро, 2006).

, 2001) и более высокий уровень благополучия (Fernandez-Berrocal, Alcaide, Extremera). и Писарро, 2006).

Эмоциональный интеллект обеспечивает глубокое понимание субъективных эмоциональных тенденций, что способствует самопознанию. Этот мастер-класс является бесценным курсом для практиков, поскольку он включает в себя высококачественные материалы для практиков для проведения научно-обоснованных учебных занятий.

Кто я?

Этот рабочий лист предлагает клиентам узнать, кто они, рассматривая, как другие и различные временные версии самих себя могут реагировать на вопросы об их личности.

Например, клиенты будут думать о том, как их ближайшие друзья и семья, скорее всего, воспринимают их. Они также обдумают, что они могли бы сообщить о своей сегодняшней идентичности прошлой и будущей версиям самих себя.

Рабочий лист личных ценностей

Личные ценности относятся к убеждениям, принципам и идеям, которые отражают сущность каждого человека. Они придают смысл нашим действиям и формируют наши предпочтения, поведение и решения.

Этот рабочий лист помогает клиентам исследовать то, что они считают значимым и важным, и служит основой для определения того, как они могут сосредоточить свою энергию и время.

Замена негативного внутреннего диалога

В этом упражнении признается роль внутреннего диалога в осмыслении нашей жизни. Участникам предлагается переформулировать негативный разговор с самим собой в позитивный, внося позитивные изменения в свой повседневный рассказ.

Отслеживание и оценка успеха

Поскольку мы помним неудачи лучше, чем наши успехи, полезно отслеживать победы, чтобы дополнить свою личную историю успеха. Этот рабочий лист помогает отслеживать успехи, пополняя базу самопознания.

Самооценка уверенности в себе Самопознание

Одно из многочисленных преимуществ самопознания заключается в том, что оно помогает обогатить навыки уверенности в себе. Этот рабочий лист побуждает участников исследовать различные положительные стороны себя, чтобы укрепить уверенность и самоэффективность.

87 Вопросы для самоанализа для самоанализа

Эта статья по самоанализу содержит определения, вопросы и упражнения, которые позволяют нам более целостно познать себя.

17 Упражнения для развития силы

Если вы ищете более научно обоснованные способы помочь другим развить свои сильные стороны, эта коллекция содержит 17 практических инструментов для развития силы. Используйте их, чтобы помочь другим лучше понять и использовать их сильные стороны для улучшения жизни.

Сообщение на вынос

В этом сообщении блога мы обсудили несколько преимуществ и оправданий для получения самопознания.

Самопознание необходимо для личностного роста, принятия решений и точной самооценки. Это противоположно невежеству и помогает нам осмыслить наш опыт.

Важно отметить, что самопознание является важным инструментом, помогающим в процессе изменений. Меняться тяжело. Это требует преднамеренности и мужества.

Мы, люди, проводим большую часть жизни, избегая боли и дискомфорта, связанных с переменами.

Путешествие к самопознанию направлено на то, чтобы вывести нас из зоны комфорта и исследовать те аспекты самих себя, которые обычно игнорируются или избегаются.

Я задаю себе вопрос: «Как я буду себя чувствовать через десять лет, если решу не смотреть на все аспекты себя?»

Нельсон Мандела заявил,

«Нет страсти, которую можно найти, играя по мелочи — соглашаясь на жизнь, которая меньше той, на которую вы способны жить».

Купер, 2001, с. xvii

Хотя изменения могут быть трудными, исцеление, творчество, устойчивость и страсть выкованы через изменения.

Я верю, что ожидание под нашей самозащитой — это скрытая целостность.