Платон философ о любви: Представление о любви в древнегреческой философии

Представление о любви в древнегреческой философии

ID: 2015-12-27-T-5568

Тезис

Григоренко Д.A., Телегина Е.А.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Представление о любви в древнегреческой философии

Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Научный руководитель – к.ф.н. А.А. Живайкина

Древнегреческая философия заложила основы рационального осмысления природы и общества, материальных и духовных явлений. Тему любви в древнегреческой философии рассматривается в трудах Сократа, Платона и Аристотеля.

Любовь Сократа — это пылкое стремление к чему-то, желать можно только то, в чём имеешь нужду – то, чего у тебя самого нет. Сократ понимает любовь как приобретение.

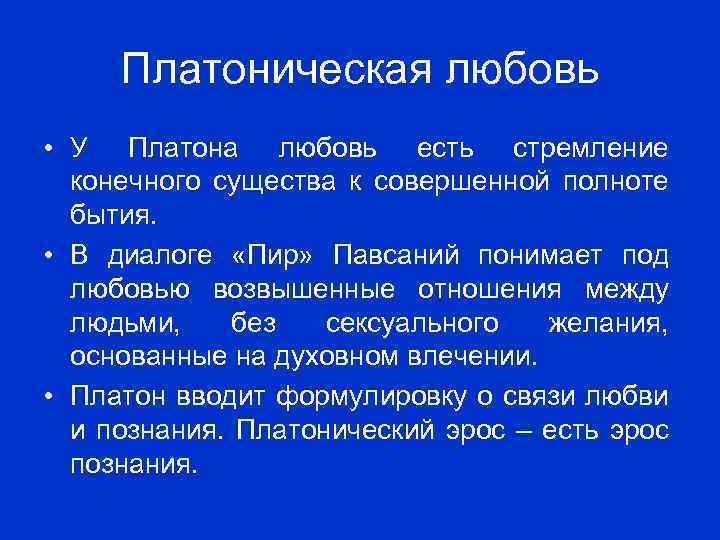

«Платоническая» любовь связана с духовным влечение любящих. Эта любовь имеет онтологическое значение: она помогает обнаружить смысл жизни, ведет к бессмертию.

Любить по Аристотелю, значит желать блага и доставлять его объекту своей любви.

Многозначность понятия о любви отразилась в греческом языке. Можно выделить несколько понятий, обозначающих «любовь»:

«Эрос» — телесная и духовная страсть, стремление к обладанию любимым человеком, основанная на преданности и привязанности к любимому, а потом уже на сексуальном влечении. Это любовь представляет собой форму зависимости от любимого человека.

«Филиа» — бескорыстная любовь, полное принятие любимого, уважение и понимание. Это любовь к родителям, детям, к лучшим друзьям. Платон считал, что это единственный вид любви, который является истинной любовью. Это любовь ради любви.

«Агапе» — духовная любовь, полная жертвенности и самоотречения, схожая с материнской любовью. Любовь не ради себя, а ради другого. Сочетает в себе милосердие, преданность, страсть.

«Сторге» — любовь-нежность, семейная любовь, полная мягкого внимания к любимому. Она выросла из естественной привязанности к родным и подчеркивает плотское и душевное родство любящих.

«Людус» – это любовь-спорт, игра, состязание. Чувства в такой любви поверхностны, поэтому не могут удовлетворить человека полностью.

«Прагма» – рациональная любовь, любовь по «расчету». Она рождается не от импульса, а от решения любить, которое основывается на доводах. Этот вид любви идет не от сердца, а от ума и удовлетворяет разум, но не эмоциональную сторону.

«Мания» – любовь-одержимость, «безумие от богов». Такая любовь всегда сопровождается неуверенностью в себе и зависимостью от объекта любви. Манию характеризуют душевная боль, ревность, безумие.

Многозначность и эмоциональность содержания понятия о любви придает этому феномену статус высшего выражения человеческой сущности. Это высокое, жизнеутверждающее чувство, обладающее огромной силой, которое заставляет совершенствоваться человека и побуждает его на самоотверженные поступки, она «лечит души» и «спасает жизни».

Ключевые слова

любовь, древнегреческая философия

Файл

2015-12-27-T-5568.pdf

Духовные основы любви в философии Платона

Содержание

Введение

1. Основа философии Платона

1.1 Краткая биография Платона

1.2 Элементы учения Платона

2. Духовные основы любви в философии Платона

2.1 О красоте и о любви

2.2 Тема любви в произведениях Платона

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В истории мировой культуры Платон — великое явление. Он жил в древнегреческом обществе, но как деятель — философ, учёный, писатель — принадлежит всему человечеству.

Философа, у которого спустя 23 века после смерти остаются последователи, нельзя назвать заурядным. Платоном вдохновлялись мудрецы античности и отцы церкви, средневековые теологи и философы Возрождения, великие мыслители Западной Европы и русские философы — от Посидония и Оригена до Чаадаева и Хайдеггера. Отец идеализма оказал огромное влияние на всю нашу философию и даже на нашу современную культуру.

Отец идеализма оказал огромное влияние на всю нашу философию и даже на нашу современную культуру.

Учение, созданное Платоном многогранно и обширно. Оно охватывает вопросы и о природе, и о человеке, и о душе человека, и о познании, и об общественно-политическом строе, и о языке, и об искусстве — поэзии, скульптуре, живописи, музыке, о красноречии, о любви и о воспитании.

Многогранность его дарования удивительна. В нём не только философ сочетался с учёным. В свой черёд философ и ученый неотделимы в нём от художника, поэта, драматурга. Платон излагал свои философские и научные идеи в литературных произведениях.

Человек стремится познать мир. Но как познать то, что постоянно меняет свой облик? Как дойти до сути изменчивых вещей? Платон дает свой ответ на этот вечный вопрос. Он говорит о двух мирах: изменчивом чувственном и умопостигаемом мире идей, существующем вне времени и пространства. Именно в познании мира идей Платон видит единственный путь к пониманию мира и его законов. Этот путь пролегает не вовне, а в самом человеке. Развитие добродетелей: мужества, мудрости, умеренности, справедливости — позволяет душе подниматься к миру идей, схватывая суть вещей. Сила же, ведущая нас по этому пути, — Эрос, любовь, дающая крылья.

Этот путь пролегает не вовне, а в самом человеке. Развитие добродетелей: мужества, мудрости, умеренности, справедливости — позволяет душе подниматься к миру идей, схватывая суть вещей. Сила же, ведущая нас по этому пути, — Эрос, любовь, дающая крылья.

Таким образом, данная тема и сегодня остается актуальной.

Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

1. Основа философии Платона

1.1 Краткая биография Платона

Платон родился в 427 году до н.э. на острове Эгина. По происхождению Платон принадлежал к весьма знатному афинскому роду. Старинная, царского происхождения семья философа имела прочные аристократические традиции.

В юности будущий философ получил всестороннее воспитание, которое соответствовало представлениям классической античности о современном, идеальном человеке. Он брал уроки у лучших учителей. Чтению и письму Платон обучался у грамматиста Дионисия, музыке — у Драконта, ученика знаменитого Дамона (обучавшего самого Перикла), а гимнастке — у борца Аристона. Считают, что этот выдающийся борец дал своему ученику Аристоклу имя Платона то ли за его широкую грудь и мощное сложение, то ли за широкий лоб (греч. platys — широкий, широкоплечий, platos — ширина). Так исчез Аристокл — сын Аристона и появился Платон.

Считают, что этот выдающийся борец дал своему ученику Аристоклу имя Платона то ли за его широкую грудь и мощное сложение, то ли за широкий лоб (греч. platys — широкий, широкоплечий, platos — ширина). Так исчез Аристокл — сын Аристона и появился Платон.

Занятия борьбой были настолько успешными, что юноша принял участие в традиционных играх на Истме и даже получил там награду. В молодые годы Платон увлекался живописью, сочинял изящные эпиграммы, трагедии. Особенно он любил комиков Аристофана и Софокла, что дало повод ему самому сочинять комедии, учась у своих любимцев правдивому изображению действующих лиц.

Значительное влияние на его поэтические занятия оказало творчество знаменитого комедиографа из Сицилии пифагорейца Эпихарма (4-5 вв. до н. э). Сохранилось 25 эпиграмм, приписываемых Платону.

Однажды молодой Платон стал свидетелем одной из уличных бесед Сократа. Под сильным впечатлением от этой встречи он отказался от прежних занятий, сжёг свои поэтические произведения, примкнул к Сократу и стал одним из его ‹‹ревностных слушателей›› и учеников.

Встреча с Сократом произошла в 408 году до н.э. Платону тогда было 20 лет. С этого времени и вплоть до казни учителя 399 году до н.э. Платон находился в числе его ‹‹постоянных собеседников и преданных друзей››.

После смерти Сократа уехал в Мегару. По преданию, посетил Кирену и Египет. В 389 году отправился в Южную Италию и Сицилию, где общался с пифагорейцами. В Афинах Платон основал собственную школу — Академию платоновскую.

В 361 году вновь посетил Сицилию по приглашению правителя Сиракуз Дионисия Младшего, но эта поездка, как и предыдущие попытки вступить в контакт с власть имущими, окончилась полным крахом. Остальную часть жизни Платон провёл в Афинах, много писал, читал лекции.

Почти все сочинения Платона написаны в форме диалогов (беседу в большей части ведёт Сократ), язык и композиция которых отличаются высокими художественными достоинствами.

1.2 Элементы учения Платона

Философия Платона не изложена систематически в его произведениях, исследователям приходится ее реконструировать. Важнейшей её частью является учение о трёх основных онтологических субстанциях (триаде): «едином», «уме» и «душе»; к нему примыкает учение о «космосе».

Важнейшей её частью является учение о трёх основных онтологических субстанциях (триаде): «едином», «уме» и «душе»; к нему примыкает учение о «космосе».

Основой всякого бытия является, по Платону «единое», которое само по себе лишено каких-либо признаков, не имеет частей, т.е. ни начала, ни конца, не занимает какого-либо пространства и не может двигаться.

Вторая субстанция — «ум» (нус) является, по Платону, бытийно-световым порождением «единого» — «блага». Ум имеет чистую и несмешанную природу; Платон тщательно отграничивает его от всего материального, вещественного и становящегося: «ум» интуитивен и своим предметом имеет сущность вещей, но не их становление.

Третья субстанция — «мировая душа» — объединяет у Платона «ум» и телесный мир. Получая от «ума» законы своего движения, «душа» отличается от него своей вечной подвижностью; это — принцип самодвижения. «Ум» бестелесен и бессмертен; «душа» объединяет его с телесным миром.

Основная часть философии Платона, давшая название целому направлению философии — это учение об идеях (эйдосах), о существовании двух миров: мира идей и мира вещей, или форм. Идеи являются прообразами вещей, их истоками. Идеи лежат в основе всего множества вещей, образованных из бесформенной материи. Идеи — источник всего, сама же материя ничего не может породить.

Идеи являются прообразами вещей, их истоками. Идеи лежат в основе всего множества вещей, образованных из бесформенной материи. Идеи — источник всего, сама же материя ничего не может породить.

Учение об идеях — сердцевина философии Платона. «Идеи» — это предельное обобщение, смысл, смысловая сущность вещей и самый принцип их осмысления. Материя для Платона — лишь принцип частичного функционирования идеи, её сокращения, уменьшения, затемнения, как бы «воспреемница» и «кормилица» идей.

В последние годы жизни Платон переработал учение об идеях в духе пифагореизма, усматривая теперь их источник в «идеальных числах», что сыграло исключительную роль в развитии неоплатонизма. В основе теории познания Платона лежит восторг любви к идее, так что восторг и познание оказывались неразрывным целым, и Платон в яркой художественной форме рисовал восхождение от телесной любви к любви в области душ, а от последней — к области чистых идей.

В седьмой книге Государства Платон излагает миф о пещере, в котором образно представляет тот мир, в котором мы живем как пещеру, а всех людей — как узников, крепко скованных цепями и сидящих в этой пещере. Узники смотрят на глухую стену, на которую падают отблески света, падающего в пещеру сверху, где находится выход из нее. Глядя на тени люди устанавливают причины и следствия явлений и таким образом полагают, что познают мир. Но если увидеть истинные причины этих явлений, то окажется, что все познанное на основании отображений не имеет почти никакого отношения к действительности, ведь тени представляют свои первообразы в сильно искаженном виде.

Узники смотрят на глухую стену, на которую падают отблески света, падающего в пещеру сверху, где находится выход из нее. Глядя на тени люди устанавливают причины и следствия явлений и таким образом полагают, что познают мир. Но если увидеть истинные причины этих явлений, то окажется, что все познанное на основании отображений не имеет почти никакого отношения к действительности, ведь тени представляют свои первообразы в сильно искаженном виде.

Кроме того, сам выход из пещеры (то есть начало истинного познания) физически труден, глаза не привыкли к настоящему освещению, а на само солнце как источник света и вовсе смотреть невозможно. Наконец, трудно не только восхождение, но и возвращение обратно (трансляция истинного знания) — люди не верят речам об истинном бытии, они высмеивают того, кто говорит не о том, что видят глаза, а о том, что познал разум. Поэтому в одиночку философией заниматься крайне сложно, требуется поддержка со стороны человеческого сообщества, в рамках которого и формируется представление о ценностях и методах воспитания.

Эти темы являются фоном всего социально-политического учения Платона, принципиальной особенность которого является интерпретация человека как разумной души — не смертные люди, а бессмертные души действуют в платоновском идеальном Государстве, и критика Аристотелем Платона за несходство с реальной жизнью некоторых положений его учения связана прежде всего с пониманием человеческой природы, единократно или многократно проживающей свой земной век.

Души являются третьей важной онтологической реальностью наряду с вещами и идеями, они выступают как посредствующее звено между чувственным и умопостигаемым. Душа представляется у Платона состоящей из трех частей: вожделеющей, пылкой и разумной. Существуя в чувственных телах, души образуют с телом «совокупное целое» — живое существо (под этим словом подразумеваются и животные и люди). Но только души людей обладают разумом и поэтому могут познавать мир идей, если пройдут необходимый путь очищения и воспитания.

Души животных (и растений) смертны, а разумные души людей бессмертны, поскольку, согласно изложенному в Тимее учению, они сотворены богом из того же состава, что и бессмертная мировая душа. После смерти души попадают на суд и получают возможность выбрать себе новую жизнь, статус в которой будет зависеть от добродетельности или порочности уже прожитой жизни.

После смерти души попадают на суд и получают возможность выбрать себе новую жизнь, статус в которой будет зависеть от добродетельности или порочности уже прожитой жизни.

Душа человека представляется у Платона в образе колесницы с всадником и двумя лошадьми, белой и черной. Возница символизирует разумное начало в человеке, а кони: белый — благородные, высшие качества души, черный — страсти, желания и инстинктивное начало. Когда человек пребывает в ином мире, он (возница) получает возможность вместе с богами созерцать вечные истины. Когда же человек вновь рождается в мире материальном, то знание этих истин остается в его душе как воспоминание.

Поэтому, согласно философии Платона, единственный для человека способ знать — это припоминать, находить в вещах чувственного мира «отблески» идей. Когда же человеку удается увидеть следы идей — через красоту, любовь или справедливые дела — то, по словам Платона, крылья души, когда-то утерянные ею, вновь начинают расти.

Отсюда — важность учения Платона о Красоте, о необходимости искать ее в природе, людях, искусстве или прекрасно устроенных законах, потому что, когда душа постепенно восходит от созерцания красоты физической к красоте наук и искусств, далее — к красоте нравов и обычаев, — это наилучший способ для души подняться по «золотой лестнице» к миру идей.

Другой силой, не менее преобразующей человека и способной поднять его до мира богов, является Любовь.

Вообще, сам философ напоминает Эрота: от также стремится достичь блага, он и не мудр и не невежественен, но является посредником между одним и другим, он не обладает красотой и благом и именно поэтому стремится к ним.

О духовных основах любви в философии Платона мы остановимся в следующей главе более подробно.

Таким образом, и философия и любовь дают возможность рождения чего-то прекрасного: от создания прекрасных вещей до прекрасных законов и справедливых идей.

Платон учит, что все мы можем выйти из «пещеры» к свету идей, поскольку способность видеть свет духовного Солнца (то есть созерцать истину и мыслить) есть в каждом, но, к сожалению, мы смотрим не в том направлении. Наиболее похвальное занятие для людей как разумных существ — готовить себя к жизни вечной, упражнять разумную способность, заниматься философией.

Платон также дает нам учение об основных частях человеческой души, каждая из которых имеет свои добродетели: разумная часть души имеет в качестве добродетели мудрость, вожделеющее начало (страстное начало души) — умеренность и воздержанность, а яростный дух (который может быть союзником как первого, так и второго) — мужество и способность подчиняться разуму. Все вместе эти добродетели составляют справедливость.

Все вместе эти добродетели составляют справедливость.

2. Духовные основы любви в философии Платона

2.1 О красоте и о любви

Существенную роль в учении Платона играет тема любовного влечения (эроса). За заслугу в отношении философии любви он был назван даже «философским первоапостолом Эроса». 1 Действительно, Платон, пожалуй, больше всех занимался вопросом любви. Существует и мнение о том, что «любовная аналитика — едва ли не самое впечатляющее из всего написанного Платоном». 2

Само понятие любви в античную эпоху редко становилось предметом исследования (хотя таковое и случалось). Но по поводу того, какая она бывает, была построена целая классификация. Для античных философов любовь как космическая сила была фундаментом, объясняющим все миросоздание и мироустройство. Это находит отражение в мифологических образах, прежде всего, Афродиты (Венеры) и Эрота (Амура).

Эрос у Платона рассматривается как стремление души к благу.

Платон выступает с разоблачением телесной любви, которая существенно суживает кругозор и стремится во-первых, лишь к удовольствию, во-вторых, приводит к собственнической установке в отношениях, по существу желая поработить, а не сделать свободным. Между тем свобода — безусловное благо, которое может дать в человеческих отношениях именно любовь.

Между тем свобода — безусловное благо, которое может дать в человеческих отношениях именно любовь.

В самой простой форме она выражается в страсти к прекрасному человеку и желании бессмертия, достигаемого рождением детей вместе с этим человеком. Более высокая форма любви предполагает духовный союз и стремление к возвышенности, созданию общественного блага. Наивысшая форма платонической любви — любовь к мудрости, или философия, и вершиной ее является постижение мистического образа идеи блага.

«Вот каким путем нужно идти в любви — самому или под чьим-либо руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это — прекрасное» (Пир, 211 с-d).

Любовь помогает быстрее пройти первые шаги на философском пути:

здесь мы испытываем то самое удивление (оно ведь начало философии), которое заставляет остановиться и узнать в каком-то человеке, одном из многих, неповторимого и единственного;

она помогает узнать, почему глубокое чувство и личное переживание не могут быть выражены словами, или, во всяком случае, обыденными словами;

она учит тому, что значит стремиться к любимому предмету, думая только о нем и считая это самым важным, забывая о всем прочем.

Эти уроки чувственной любви во всяком случае помогают лучше понять философские метафоры Платона, связанные с истинным познанием, устремлением, сосредоточением на главном и отрешении от неважного.

Платон утверждает, что в любви реализуется не поиск половинки, а стремление к благу и бессмертию, сохранение себя в вечности через продолжение рода. Причем речь идет не только о деторождении как таковом. Кроме «беременных телом» Патон специально выделяет «беременных духовно«, т. е. рождающих добродетели, открытия, творения. Вот именно такое «потомство» и является бессмертным.

е. рождающих добродетели, открытия, творения. Вот именно такое «потомство» и является бессмертным.

«Не есть ли… любовь не что иное, как любовь к вечному обладанию благом? …Ну, а если любовь — это всегда любовь к благу, …то каким образом должны поступать те, кто к нему стремится, чтобы их пыл и рвение можно было назвать любовью? Что они должны делать? Они должны родить в прекрасном как телесно, так и духовно… Дело в том, Сократ, что все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном…» (Пир, 211 с-d).

Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело… обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно… беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, которых можно назвать изобретательными. Самое же важное и прекрасное — это разуметь, как управлять государством и домом, и называется это уменье рассудительностью и справедливостью.

Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, которых можно назвать изобретательными. Самое же важное и прекрасное — это разуметь, как управлять государством и домом, и называется это уменье рассудительностью и справедливостью.

Платон, считая земную любовь ступенью на пути к любви небесной, не отвергая «низший эрос» (и не только теоретически. Афиней, например, восклицал: «У Аристотеля (ученика Платона) был сын Никонах от гетеры Герпеллиды, и он любил ее до самой смерти, поскольку, как говорил Гермипп, он находил у нее полное удовлетворение своих нужд, и разве красивый Платон не любил Арханассу, гетеру из Колофона…»

По мере обретения мудрости человек начинает ценить душевную красоту выше телесной и «созревает» до любви более высокого порядка, которая есть суть творчество. Собственно, отсюда и произошло название «платонической любви» — от платоновской теории эроса.

Одна из трудных задач платоновского философского взгляда — увидеть в мире единый принцип, который есть именно благо, решается по аналогии с темой личной любви человека к человеку. Но, по Платону, трагедия личной любви всегда будет в том, что она часто заслоняет главное: тело заслоняет душу, отдельный человек и его красота — красоту истины и бытия.

Но, по Платону, трагедия личной любви всегда будет в том, что она часто заслоняет главное: тело заслоняет душу, отдельный человек и его красота — красоту истины и бытия.

Правда же любви всегда будет в том, чтобы пройти путем любви как путем философии и видеть за телом душу, за преходящей красотой — непреходящую красоту добродетели и идеи, что в свою очередь не может не привести к благу и богу.

Идеи Платона о любви не могли не оказать на общество сильного влияния. Оно проявляется в понятии возвышенной любви, столь популярной у трубадуров раннего Средневековья. Некоторые даже склонны видеть в понимании Платоном эроса ранний набросок шокирующих сексуальных фантазий Фрейда.

Сегодня платоническая любовь сведена до очень узкого смысла, означающего почти исчезнувшую форму влечения между противоположными полами. Даже теория идей Платона, направленная на мистическое постижение Красоты, Истины и Блага, в настоящее время лишилась большей части своего эфирного величия. Она утверждает, что мир устроен также, как и язык с его абстракциями и понятиями, в основе которых лежат еще более высокие абстракции. Это положение может оказаться и спорным, но в то же время и опровергнуть его трудно. Платон предполагал, что реальный мир не таков, каким мы его воспринимаем и описываем посредством языка и опыта. А почему, собственно, он должен быть не таким? В самом деле, совсем не похоже, чтобы он был другим. Но разве мы когда-нибудь сможем это узнать?

Это положение может оказаться и спорным, но в то же время и опровергнуть его трудно. Платон предполагал, что реальный мир не таков, каким мы его воспринимаем и описываем посредством языка и опыта. А почему, собственно, он должен быть не таким? В самом деле, совсем не похоже, чтобы он был другим. Но разве мы когда-нибудь сможем это узнать?

Каков же итог этой сложной платонической концепции любви? К чему же в конце концов приходит Платон?

2.2 Тема любви в произведениях Платона

«… Он (человек-философ) радуется прекрасному телу больше, чем безобразному, но особенно рад он, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, благородной и даровитой душой: для такого человека он сразу находит слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему должен посвятить себя достойный муж, и принимается за его воспитание. Проводя время с таким человеком, он соприкасается с прекрасным и родит на свет то, чем давно беременен. Всегда помня о своем друге, где бы тот ни был — далеко или близко, он сообща с ним растит свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети прекраснее и бессмертнее.

Вот каким путем нужно идти в любви — самому или под чьим-либо руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, наконец, что же это — Прекрасное («Пир»).

«Пир» Платона принадлежит к жанру застольных бесед и именовался «речами о любви». Тема диалога — восхождение человека к высшему благу, которое есть не что иное, как воплощение идеи небесной любви. Как истинные грехи они говорят не о любви самой по себе, а о той, что своим существованием обязана одному из богов. Имя его — Эрот.

Весь диалог представляет собой рассказ о пире, устроенном по случаю победы трагического поэта Агафона в афинском театре. Рассказ ведется от лица Аристодема, который пришел вместе с Сократом и присутствовал на пире.

Композиция «Пира весьма легко поддается анализу ввиду того, что несложно проследить ее структуру: между небольшим вступлением и таким же заключением в диалоге содержится семь речей, в каждой из которых трактуется тот или иной аспект одной и той же темы — темы любви.

Прежде всего, обращает на себя внимание необычная логическая последовательность как в пределах каждой из семи речей, так и в соотношении всех речей.

Первый и самый очевидный вывод из платоновского «Пира» — утверждение связи любви и познания. У Платона любовь — это процесс движущегося, поднимающегося со ступени на ступень знания. Поэтому диалектика любви у Платона представляет собой диалектику знания, платонический эрос — это эрос познания.

Второй очень важный вывод, содержащийся в «Пире», — связь эротического знания с красотой. В конце концов любовь есть познание высшей формы красоты. Здесь философия любви у Платона органично перерастает в эстетику, любовь оказывается стремлением к прекрасному, к эстетическому переживанию красоты. Этот аспект платонической теории любви прекрасно раскрывает А.Ф. Лосев.

Этот аспект платонической теории любви прекрасно раскрывает А.Ф. Лосев.

Комментируя «Пир», он пишет: «Эстетическое переживание есть любовь. Любовь есть вечное стремление любящего к любимому. Это стремление завершается браком как в чувственной, так и в духовной области. Результатом брака является порождение нового, в котором любящий и любимая уже даны в виде устойчивого достижения, где оба слиты до неузнаваемости. Эти достижения являются объективациями любви, будь то в чувственной области, будь то в области духа… Таким образом, эстетическое и в своем субъективном аспекте есть любовное стремление, и в своем объективном аспекте пронизано этими же любовными стремлениями». 3

Подводя итог идеям, содержащимся в рассматриваемом диалоге Платона, с необходимостью приходишь к выводу о богатстве теоретического содержания этого сочинения, о его неисчерпаемости. Художественная структура «Пира», отсутствие в нем замкнутой логической системы позволяют давать ему самые различные истолкования.

Так оно и было в истории. Одни авторы обращали внимание на идею о двух типах любви, соответствующих двум типам Афродиты-вульгарной и небесной (речь Павсания), другие — на миф об андрогинах («мужеженщинах»), существах обоего пола, которых Зевс расчленил на отдельные половины, заставив их вечно искать друг друга (речь Аристофана), третьи — на космологическое значение любви, на идею ее разлитости в природе (речь Эриксимаха).

Все это действительно есть в диалоге, и подобная неисчерпаемость послужила причиной того, что «Пир» был и остается самым, пожалуй, важным источником по теории любви во всей европейской литературе.

Теме любви посвящен и диалог Платона «Федр». В нем, правда, нет такой сложной диалектики, как в «Пире», зато здесь раскрываются некоторые новые стороны любви, о которых речь не идет в «Пире».

В диалоге «Федр» Платон углубляет синтетическое понимание любви как соединяющей силы, связывая его с теорией воспоминания. Душа, как мы уже знаем, в своей первоначальной жизни, во всем следуя Богам, видела Гиперуранию, т. е. мир идей. Затем, потеряв крылья и обретя тело, она все забыла. Но, с усилиями поднимаясь над собой, в размышлениях мало-помалу душа припоминает уже виденное. Специфика идеи Прекрасного состоит в том, что воспоминание о ней «чрезвычайно наглядно и восхитительно сладостно». Это свечение идеальной Красоты в живом теле воспламеняет душу, пробуждая в ней желание полета, неистребимую волю вернуться туда, где ей не суждено было остаться. Это и есть работа Эроса с его тоской по сверхчувственному, возвращающего душам их древние крылья, влекущего в занебесные дали. Любовь платоническая — это ностальгия по Абсолюту, запредельное влечение к метаэмпирическому, сила, возвращающая нас к изначальному бытию среди Богов.

е. мир идей. Затем, потеряв крылья и обретя тело, она все забыла. Но, с усилиями поднимаясь над собой, в размышлениях мало-помалу душа припоминает уже виденное. Специфика идеи Прекрасного состоит в том, что воспоминание о ней «чрезвычайно наглядно и восхитительно сладостно». Это свечение идеальной Красоты в живом теле воспламеняет душу, пробуждая в ней желание полета, неистребимую волю вернуться туда, где ей не суждено было остаться. Это и есть работа Эроса с его тоской по сверхчувственному, возвращающего душам их древние крылья, влекущего в занебесные дали. Любовь платоническая — это ностальгия по Абсолюту, запредельное влечение к метаэмпирическому, сила, возвращающая нас к изначальному бытию среди Богов.

В «Федре» Платон прославляет божественное вдохновение (mania). Чтобы раскрыть природу этой божественной силы, он прибегает к сравнению души с колесницей, запряженной двумя конями, добрым и злым, тянущими душу в разные стороны. Души людей, которые стремятся ввысь для созерцания истины, воспаряют на крыльях, те же души, которые не способны подниматься ввысь, роняют крылья и падают на землю (Федр, 246 с).

Душа, которая помнит о прекрасных формах, созерцаемых в мире божественных истин, оперяется, рождение крыльев вызывает мучительную сладость. «Она неистовствует и от исступления не может она ни спать ночью, ни днем оставаться на одном месте. В тоске бежит она туда, где думает увидеть обладателя красоты» (Федр 251 e).

Так рождается Эрос, который вызывает в душах неистовство, экстаз и чувство блаженства.

В целом «Пир» и «Федр», сочинения, относящиеся примерно к одному и тому же времени, прекрасно дополняют друг друга и дают представление о платоновской философии любви.

«Пир» Платона — замечательный и неумирающий памятник европейской мысли, а в более широком смысле, и европейской культуры. Она постоянно возвращалась к нему, создавала все новые комментарии и дополнения, черпая из него новый философский смысл, получая эстетическое и интеллектуальное наслаждение.

Теория любви Платона создала особый тип любви, который получил название «платоническая любовь».

Заключение

Платон — один из великих мыслителей античности. Его творчество обогатило духовную культуру всего человечества.

Его творчество обогатило духовную культуру всего человечества.

Философия Платона оказалась важнейшим интеллектуальным достижением античной эпохи. В основанной Платоном школе был воспитан Аристотель, наряду с Платоном оказавший определяющее влияние на развитие западноевропейской философии.

Последователи Платона в ранний и особенно поздний период истории античной философии (неоплатонизм) стали образцовыми и важными авторами, чтение которых до сих пор формирует основу философского образования.

Учение Платона о любви заслуживает внимания и высокой оценки не только потому, что Платон стоял у истоков эротической философии, имел в дальнейшем последователей, но также и потому, что его учение об эросе содержало в себе богатство намеченных им «точек» и «линий» возможного осмысления как самой любви, так и сопряженных с ней явлений, в том числе и разума, познания, вплоть до самого человека и бытия в целом.

В возрасте восьмидесяти одного года Платон умер и был похоронен в Академии. Несмотря на своеобразие его философии, многие ее положения до сих пор присутствуют в нашем отношении к миру. И образованное от его имени прилагательное — платоническая любовь — продолжает определять совершенно непохожую форму любви, отражающую его теорию идей.

Несмотря на своеобразие его философии, многие ее положения до сих пор присутствуют в нашем отношении к миру. И образованное от его имени прилагательное — платоническая любовь — продолжает определять совершенно непохожую форму любви, отражающую его теорию идей.

Академия Платона просуществовала в Афинах до 529 года н.э., а потом была закрыта по приказу императора Юстиниана, пытавшегося подавить языческую эллинистическую культуру ради процветания христианства. Сейчас многие историки считают, что эта дата отмечает конец греко-римской культуры и начало темных веков Средневековья.

Вот почему важным и актуальным оказывается выявление всех потенций эротической философии Платона, способных обогатить другие области философии.

Список использованной литературы

1.Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы / Р.Г. Апресян. — М.: Сфера, 1995. — 353 с.

2.Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон / А.Ф. Лосев. — М., 1969. — С. 200.

3.Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: Античность. Платон и античная академия / Дж. Реале, Д. Антисери. — Т.1., Гл.6 — М., 1994.

4.Спиркин А.Г. Философия: Учебник / А.Г. Спиркин. — М.: Гардарики, 2006. — 736 с.

5.Хрусталев Ю.М. Введение в философию / Ю.М. Хрусталев. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. — 544 с.

6.Шестаков В.П. Эрос и культура: Философия любви и европейское искусство / В.П. Шестаков. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. — 464 с.

7.Эрн В. Сочинения / В. Эрн // Вопросы философии. — 1991. — №4. — С.521.

1 Эрн В. Сочинения / В.Эрн // Вопросы философии. – 1991. — №4. — С.521.

2 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: Античность. Платон и античная академия / Дж.Реале, Д.Антисери. – Т. 1., Гл.6 – М., 1994.

3 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон / А.Ф.Лосев. — М., 1969. — С.200.

Чему Платон может научить вас в поиске родственной души

Вначале люди были андрогинами. Так говорит Аристофан в своем фантастическом рассказе о происхождении любви в «Пире» Платона.

Так говорит Аристофан в своем фантастическом рассказе о происхождении любви в «Пире» Платона.

Ранние люди не только имели оба набора половых органов, как сообщает Аристофан, но и имели два лица, четыре руки и четыре ноги. Эти чудовища были очень быстрыми — двигались с помощью колес телеги — и они также были довольно мощными. На самом деле настолько мощным, что боги нервничали из-за своего владычества.

Желая ослабить людей, Зевс, греческий царь богов, решил разрубить каждого надвое и приказал своему сыну Аполлону «повернуться лицом… к ране, чтобы каждый человек увидел, что он был разрезан, и сохранил лучший порядок». Если же люди по-прежнему будут представлять угрозу, Зевс пообещал порезать их снова — «и им придется пробираться на одной ноге, прыгая!»

Отрезанные люди были жалкой партией, говорит Аристофан.

«[Каждый] жаждал своей второй половинки, и поэтому они обнимали друг друга, сплетаясь вместе, желая расти вместе».

Наконец Зевс, движимый жалостью, решил повернуть их половые органы вперед, чтобы они могли получить некоторое удовольствие от объятий.

Судя по всему, сначала он этого не сделал, и, как объясняет Аристофан, разрубленные люди «бросали семена и производили детей не друг в друге, а в земле, как цикады». (семейство насекомых)

Таков вклад Аристофана в Симпозиум, где персонажи Платона по очереди сочиняют речи о любви, перемежающиеся пьянством.

Не случайно Платон дает Аристофану самые нелепые речи. Он был знаменитым афинским драматургом-комиком, ответственным за такие непристойные вещи, как Лисистрата, где женщины Греции «бастуют» и отказывают своим мужьям в сексе до тех пор, пока они не перестанут враждовать.

Какое отношение речь Аристофана имеет к любви?

Является ли любовь лекарством от нашей «раны»?

Аристофан говорит, что его речь объясняет «источник нашего желания любить друг друга». Он говорит,

«Любовь рождается в каждом человеке; он созывает вместе половинки нашей изначальной природы; он пытается сделать из двух одно и залечить рану человеческой природы.

Таким образом, каждый из нас является «подходящей половиной» человеческого целого… и каждый из нас всегда ищет подходящую ему половину».

Этот диагноз должен звучать для наших ушей знакомо. Это представление о любви глубоко укоренилось в американском сознании, вдохновляя как сценаристов Hallmark, так и голливудских продюсеров, и передается с каждой предлагаемой романтической комедией.

Любовь — это открытие родственной души, как мы любим говорить; это найти свою вторую половинку – человека, который дополняет меня, как сказал Джерри Магуайр, увлеченный спортивный агент Тома Круза.

Как философ я всегда поражаюсь тому, как повествование Платона здесь, произнесенное Аристофаном, сверхъестественным образом пробуждает в памяти наш очень современный взгляд на любовь. Это глубоко трогательный, красивый и задумчивый рассказ.

Как описывает это Аристофан, мы можем рассматривать любовь как лекарство от нашей раны или «рану человеческой природы». Итак, что это за рана? С одной стороны, Аристофан, конечно, имеет в виду нечто совершенно буквальное: рану, нанесенную Зевсом.

Почему мы ищем любви?

Люди изначально ранены, согласились греческие философы. По крайней мере, заключили они, мы склонны к пагубным привычкам, которые, по-видимому, укоренились в нашей природе.

Греческая богиня любви Афродита. Изображение Афродиты с сайта www.shutterstock.comЛюди настаивают на поиске удовлетворения в вещах, которые не могут обеспечить реальное или длительное удовлетворение. Эти ложные приманки включают в себя материальные блага, а также власть и славу, объяснял Аристотель. Жизнь, посвященная любой из этих целей, становится совершенно несчастной и пустой.

Христианские философы во главе с Августином приняли этот диагноз и добавили теологический поворот. Погоня за материальными благами является свидетельством грехопадения и симптомом нашей греховной природы. Таким образом, мы подобны инопланетянам здесь, в этом мире, или, как сказали бы средневековые люди, паломникам на пути к сверхъестественной цели.

Люди ищут удовлетворения желаний в мирских вещах, говорит Августин, но обречены, потому что носим в себе зерно бесконечности. Таким образом, конечные вещи не могут выполняться. Мы созданы по образу Божьему, и наше бесконечное желание может быть удовлетворено только бесконечной природой Бога.

В 17 веке французский философ Блез Паскаль предложил описание раны нашей природы, более соответствующее светским чувствам. Он утверждал, что источник наших грехов и пороков заключается в нашей неспособности усидеть на месте, побыть наедине с собой и поразмыслить о непознаваемом.

Мы ищем неприятные развлечения, такие как война, опьянение или азартные игры, чтобы занять разум и заблокировать просачивающиеся в него беспокойные мысли: возможно, мы одни во вселенной — возможно, мы дрейфуем на этой крошечной скале, в бесконечном пространстве и время, когда никакие дружественные силы не смотрели на нас сверху вниз.

Рана нашей природы — это экзистенциальное состояние, предполагает Паскаль: благодаря полной неопределенности нашего положения, на которое никакая наука не может ответить или разрешить, мы постоянно балансируем на грани беспокойства — или отчаяния.

Является ли любовь ответом на жизненные проблемы?

Возвращаясь к предложению Платона, высказанному через Аристофана: многие ли рассматривают романтическую любовь как ответ на жизненные проблемы? Многие ли ожидают или надеются, что любовь излечит «рану» нашей природы и придаст смысл жизни?

Подозреваю, что многие так и делают: наша культура практически предписывает это.

Является ли романтическая любовь ответом на жизненные проблемы? Джонни Лай, CC BYВаша родственная душа, по словам Голливуда, может принять удивительную, неожиданную форму – она может казаться вашей противоположностью, но тем не менее вас необъяснимо привлекает. С другой стороны, ваш возлюбленный может показаться поначалу грубым или отчужденным. Но вы находите его тайно милым.

Голливудские фильмы, как правило, заканчиваются, когда романтические герои находят свою вторую половинку, не предлагая даже намека на блаженство жизни после свадьбы, когда дети и работа приближаются – настоящее испытание любви.

Аристофан предъявляет к любви довольно высокие требования и ожидания.

«[Когда] человек встречает свою половинку, — восклицает он, — происходит нечто чудесное: оба сходят с ума от любви, от чувства принадлежности друг к другу и от желания, и они не хотят расставаться друг с другом ни на мгновение. Это люди, которые заканчивают свою совместную жизнь и до сих пор не могут сказать, чего они хотят друг от друга».

Звучит чудесно и заманчиво, но Платон в это не верит. Вот почему он излагает это в сатирическом рассказе Аристофана. Вкратце: все это довольно мифично.

Существует ли настоящая любовь?

Понятие «родственная душа» подразумевает, что во вселенной есть только один человек, который соответствует вам, один человек в творении, который дополняет вас, — которого вы узнаете во вспышке молнии.

Что делать, если в поисках настоящей любви вы напрасно ждете или ожидаете, что вас поразит звезда? Что, если нет идеального партнера, которого вы ждете?

Является ли это одной из причин, почему, как сообщает Исследовательский центр Пью, мы видим рекордное количество неженатых американцев?

С другой стороны, что, если вы погрузитесь в отношения, даже в брак, ожидая, что блеск и насыщение продлятся, но это не так, и уступает место… обычной жизни, где обычные вопросы, сомнения и неудовлетворенность жизнью вновь возникают и задерживаются?

В своей книге «Современный роман» актер и комик Азиз Ансари рассказывает о свадьбе, на которой он присутствовал и которую мог устроить сам Аристофан:

«Клятвы… были могущественны.

Они говорили друг о друге самые замечательные вещи. Такие вещи, как «Ты призма, которая берет свет жизни и превращает его в радугу»…»

Клятвы, объясняет Ансари, были настолько ликующими, такими возвышенными и трансцендентными, что «четыре разные пары расстались, предположительно потому, что не чувствовали любви, выраженной в этих клятвах».

Постоянная любовь более приземленна

Любовь не является решением жизненных проблем, как может подтвердить каждый, кто когда-либо был влюблен. Романтика часто является началом многих головных болей и душевных болей. И зачем вообще возлагать такое бремя на другого человека?

Настоящая любовь более приземленная. Изображение пары с сайта www.shutterstock.com Это кажется несправедливым. Зачем обращаться к своему партнеру, чтобы залечить экзистенциальную рану — исцелить свою душу? Это огромная ответственность, с которой не может справиться ни один простой смертный.

Я принимаю двусмысленную критику, которую Платон предлагает здесь через Аристофана. Хотя я вряд ли являюсь экспертом в этом вопросе, я нашел его сообщение в этом отношении весьма точным: настоящая любовь гораздо более приземленна.

Должен уточнить: истинная любовь приземленна по своему происхождению, если не по своему завершению. То есть настоящая любовь не открывается внезапно, с первого взгляда, а скорее является результатом огромного труда, постоянного внимания и самопожертвования.

Любовь — это не решение жизненных проблем, но она определенно делает их более терпимыми, а весь процесс — более приятным. Если родственные души существуют, они создаются и формируются после продолжительного партнерства, совместной жизни, связанной с выполнением общих обязанностей, преодолением боли и, конечно же, познанием радости.

Краткий обзор любви в симпозиуме

Платоновский симпозиум Ансельма Фейербаха Платон утверждал, что любовь является движущей силой, которая побуждает человека глубоко задуматься о красоте. Он сказал, что любовь — это пошаговый процесс, который начинается с восхищения физической красотой, а затем перерастает в восхищение красотой духовной.

Он сказал, что любовь — это пошаговый процесс, который начинается с восхищения физической красотой, а затем перерастает в восхищение красотой духовной.

Платон в своем произведении «Симпозиум» утверждает, что любовь к мудрости — это величайшая форма любви. Из этого с необходимостью следует, что для Платона философия есть очищение полового влечения. Затем это очищение заставляет людей жаждать мудрости, а не секса. Под этим Платон подразумевает, что люди не будут жаждать мудрости, подавляя сексуальное влечение, а преобразовывая это влечение и направляя его к более высокой цели.

Платон объясняет свое представление о любви в диалоге на своем Симпозиуме, где группа афинян встречается на попойке и обсуждает природу любви. Используя дискуссии, Платон иллюстрирует, что философия не так уж далека от практичности повседневной жизни. Он утверждал, что философия — это просто высшая цель наших желаний, которые подпитывают нас в наших повседневных делах. Платон поясняет, что если бы человеческие умы не были так запутаны, они легко увидели бы, что их восхищение хорошо написанной пьесой или красивыми людьми на самом деле является восхищением самой красотой. Философия есть лишь кратчайший путь к объекту желания индивидуума.

Философия есть лишь кратчайший путь к объекту желания индивидуума.

Дискуссия на симпозиуме

Симпозиум проходит в доме поэта Агафона. На нем присутствовали известные люди Афин, такие как Сократ, Аристофан, Павсаний и Алкивиад. Их разговор сосредоточился на значении любви, и каждый философ выдвинул на этот счет свое мнение. Когда все высказали свое мнение о любви, Сократ изложил свои взгляды на любовь и сказал, что Диотима, жрица Аполлона, открыла ему значение любви. Он сказал, что жрица просветила его, что любовь — это шаг за шагом вверх по лестнице, которая в конечном итоге приводит влюбленного к высшей форме любви.

Платон не считает, что любовь является конечной целью самой себя, а, скорее, любовь есть лишь способ постичь высшую форму красоты. Первый шаг на пути — физическая любовь. Здесь Платон говорит, что любовь входит в глаза смотрящего, овладевает телом и подталкивает его к объекту любви. Это начало физической любви. Платон не смотрит свысока на природу физической любви, а рассматривает ее просто как отправную точку в путешествии, кульминацией которого является возвышенная цель.

На втором этапе любовь смотрит не только на красоту в конкретном объекте, но ищет красоту в нескольких объектах. На этом этапе любовь развила абсолютное значение красоты и начала поиски красоты. На третьем этапе любовь преодолевает свое влечение к физической красоте и устремляется теперь к красоте души. Здесь человек начинает восхищаться душой помимо восхищения физической красотой. На четвертом шаге любовь вовлекается в нравственные принципы и видит, что хорошие нравы увеличивают красоту.

На пятой ступени любовь начинает интересоваться знанием и начинает заботиться о правительстве, а на шестой ступени любовь наслаждается наукой и постигает красоту в форме знания.

Наконец, на седьмом шаге любовь понимает, что красота едина со вселенной. На этом этапе любовь поднимается из физического мира в космические сферы, и наблюдатель испытывает радость высшей формы знания через философию.

Платоническая любовь

Платоническая любовь часто интерпретируется как любовь не физическая, а духовная. По Платону, такая любовь соединилась с миром идей, где все неизменно и совершенно. Из этого мира идей физический мир черпает свои образы. Поэтому концепция платонической любви тесно связана с Аллегорией пещеры. Пленник, сбежавший из пещеры и теней, единственный, кто постиг, что такое правда и красота. Бывший узник избежал первого шага любви, представленного жизнью в пещере. И когда этот бывший узник, наконец, открывает солнце, говорят, что он достиг понимания красоты.

По Платону, такая любовь соединилась с миром идей, где все неизменно и совершенно. Из этого мира идей физический мир черпает свои образы. Поэтому концепция платонической любви тесно связана с Аллегорией пещеры. Пленник, сбежавший из пещеры и теней, единственный, кто постиг, что такое правда и красота. Бывший узник избежал первого шага любви, представленного жизнью в пещере. И когда этот бывший узник, наконец, открывает солнце, говорят, что он достиг понимания красоты.

В обычном понимании платоническая любовь часто означает романтические отношения между двумя людьми, не испорченные сексуальной активностью. Хотя в «Пире» Платона содержится значительное количество материала, связанного со стремлением к представителям своего пола, было бы неверным, если бы персонажи рассматривались как гомосексуалы. В Древней Греции сексуальные предпочтения не были такими противоречивыми, как сегодня. Для мужчин в Древней Греции было нормальным жениться на женщинах и иметь от них детей, и в то же время иметь романтические отношения с другими мужчинами.

Таким образом, каждый из нас является «подходящей половиной» человеческого целого… и каждый из нас всегда ищет подходящую ему половину».

Таким образом, каждый из нас является «подходящей половиной» человеческого целого… и каждый из нас всегда ищет подходящую ему половину». Они говорили друг о друге самые замечательные вещи. Такие вещи, как «Ты призма, которая берет свет жизни и превращает его в радугу»…»

Они говорили друг о друге самые замечательные вещи. Такие вещи, как «Ты призма, которая берет свет жизни и превращает его в радугу»…»