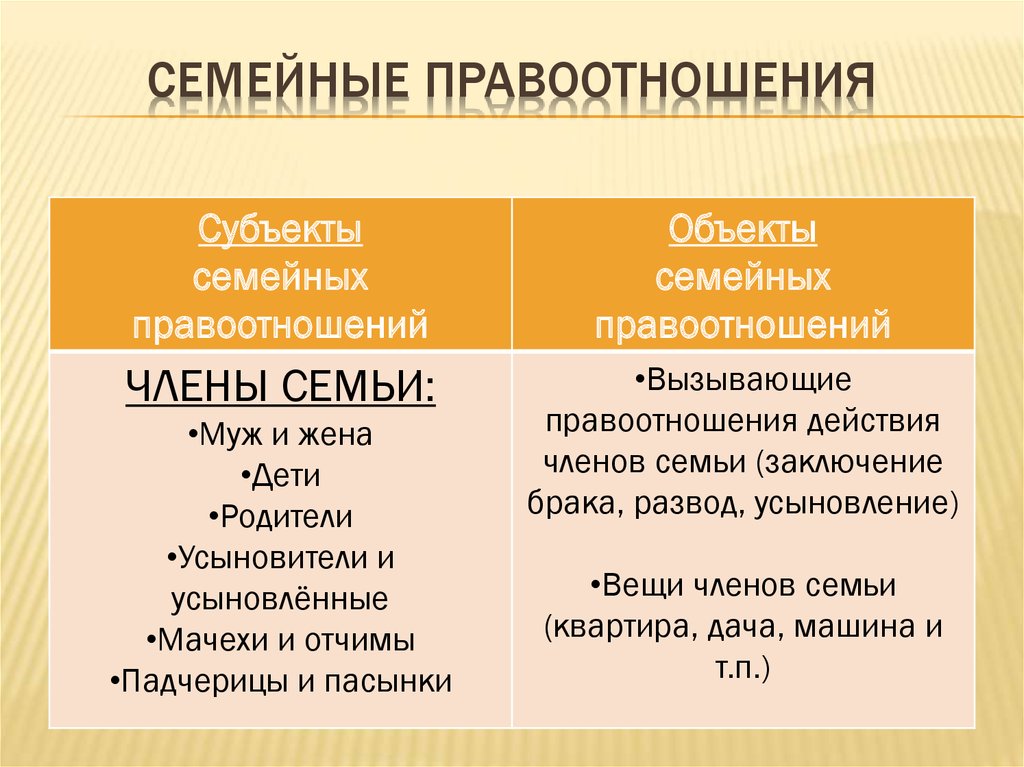

Особенности семейных отношений: Понятие, особенности и состав семейных правоотношений

Национальные особенности семейных отношений | Psylist.net

До середины XIX в. семья рассматривалась как исходная микромодель общества, социальные отношения выводились из семейных, само общество трактовалось исследователями как разросшаяся вширь семья, причем как патриархальная семья с соответствующими атрибутами: авторитарностью, собственностью, субординацией и т.п.

В этнографии накоплен обширный материал, отражающий национальные особенности отношений в семье. Так, в Древней Греции доминировала моногамия. Семьи были многочисленными. Действовало табу инцеста. Отец был господином своей жены, детей, сожительниц. Мужчины пользовались большими правами. Женщины за измену подвергались суровой каре, однако спартанец мог отдать свою жену любому гостю, который его просил об этом. Дети других мужчин оставались в семье, если это были здоровые мальчики.

В Древнем Риме приветствовалась моногамия, но внебрачные связи были широко распространены. Согласно законам римского права, брак существовал исключительно для деторождения. Большое значение придавалось свадебной церемонии, чрезвычайно дорогой, расписанной до мелочей. Авторитет отца был исключительным, дети подчинялись только ему. Женщина считалась частью имущества мужа.

Большое значение придавалось свадебной церемонии, чрезвычайно дорогой, расписанной до мелочей. Авторитет отца был исключительным, дети подчинялись только ему. Женщина считалась частью имущества мужа.

Наука располагает обширной информацией о влиянии христианства на институт семьи во многих странах мира. Церковная доктрина освящала моногамию, сексуальную чистоту, целомудрие, предавала анафеме многоженство и многомужество. Однако на практике духовенство далеко не всегда следовало церковным канонам. Церковь превозносила девственность, воздержание при вдовстве, добродетельное супружество. Браки христиан с иноверцами считались греховными. Либеральное отношение к ним было лишь в период раннего христианства, поскольку считалось, что с помощью брака христианин может обратить в истинную веру еще одного заблудшего.

На раннем этапе христианства супружество считалось частным делом. В дальнейшем закрепилась норма вступления в брак с согласия священника. Даже вдова не могла снова выйти замуж без его благословения.

Церковь диктовала и правила сексуальных отношений. В 398 г. Карфанесским собором было принято решение, по которому девушка должна была хранить девственность три дня и три ночи после свадьбы. И только впоследствии было разрешено вступать в половые сношения в брачную ночь, но только при условии уплаты церковного сбора.

Формально христианство признавало духовное равенство женщины и мужчины. Однако в действительности положение женщин было приниженным. Лишь некоторые категории женщин – вдовы, девственницы, служащие в монастырях и больницах – имели авторитет в обществе, находились на привилегированном положении.

Семья в России

В России семейные отношения стали объектом изучения лишь в середине XIX в.

Источниками исследования служили древнерусские летописи и литературные произведения. Историки Д.Н. Дубакин, М.М. Ковалевский и другие дали глубокий анализ семейно-брачных отношений в Древней Руси. Особое внимание уделялось изучению семейного кодекса «Домостроя» – литературного памятника XVI в. , изданного в 1849 г.

, изданного в 1849 г.

В 20-50-е гг. XX столетия в исследованиях отражались тенденции развития современных семейных отношений. Так, П.А. Сорокин проанализировал кризисные явления в советской семье: ослабление супружеских, родительско-детских и родственных связей. Родственные чувства стали менее прочной связью, чем партийное товарищество. В этот же период появились работы, посвященные «женскому вопросу». В статьях А.М. Коллонтай, например, провозглашалась свобода женщины от мужа, родителей, от материнства. Психология и социология семьи были объявлены буржуазными лженауками, несовместимыми с марксизмом.

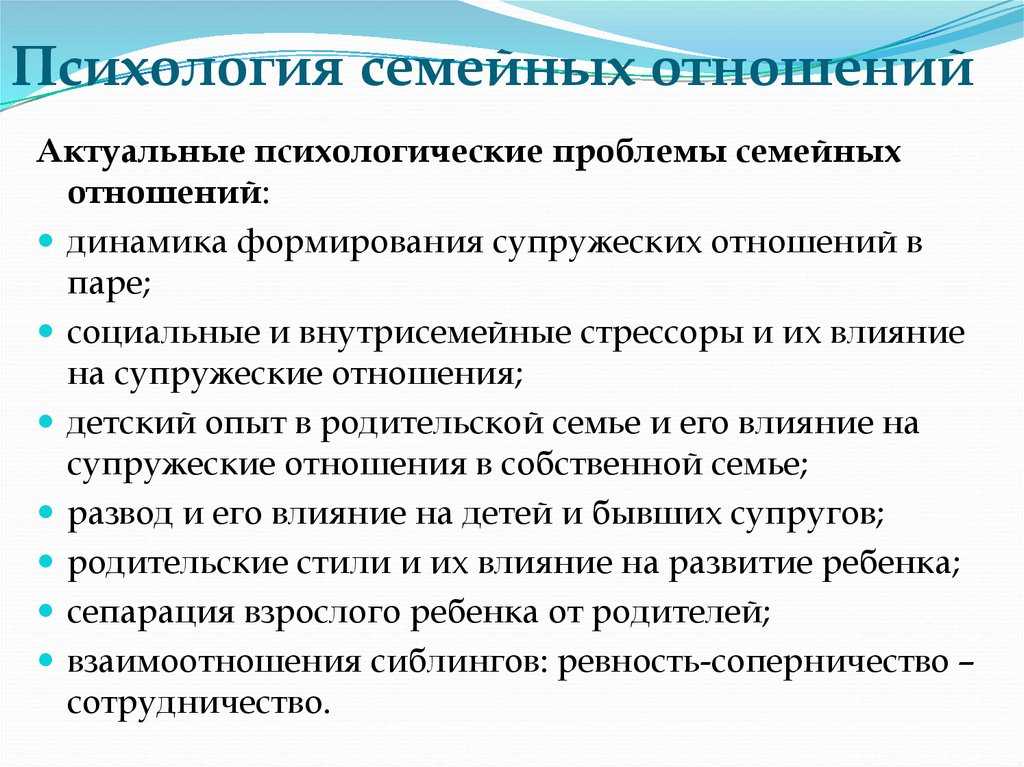

С середины 50-х гг. психология семьи начала возрождаться, появились теории, объясняющие функционирование семьи как системы, мотивы вступления в брак, раскрывающие особенности супружеских и родительско-детских отношений, причины семейных конфликтов и разводов; стала активно развиваться семейная психотерапия (Ю.А.Алешина, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер и др.).

Анализ источников позволяет проследить динамику развития семейных отношений «от Руси до России». На каждом этапе развития общества преобладала определенная нормативная модель семьи, включающая членов семьи с определенным статусом, правами и обязанностями, нормативным поведением.

На каждом этапе развития общества преобладала определенная нормативная модель семьи, включающая членов семьи с определенным статусом, правами и обязанностями, нормативным поведением.

Нормативная дохристианская модель семьи включала родителей и детей. Отношения между матерью и отцом либо были конфликтными, либо строились по принципу «доминирования–подчинения». Дети находились в подчинении у родителей. Был характерен конфликт поколений, противостояние родителей и детей. Распределение ролей в семье предполагало ответственность мужчины за внешнее, природное, социальное окружение, женщина же была больше включена во внутреннее пространство семьи, в дом. Статус женатого человека был выше, чем статус одинокого. Женщина обладала свободой как до брака, так и в браке, власть мужчин – мужа, отца – была ограничена. Женщина имела право на развод и могла вернуться в семью родителей. Неограниченной властью в семье пользовалась «большуха» – жена отца или старшего сына, как правило, наиболее трудоспособная и опытная женщина. Ей обязаны были подчиняться все – и женщины, и младшие мужчины в семье.

Ей обязаны были подчиняться все – и женщины, и младшие мужчины в семье.

С возникновением христианской модели семьи (XII–XIV вв.) изменились отношения между домочадцами. Мужчина стал безраздельно властвовать над ними, все были обязаны ему подчиняться, он нес ответственность за семью. Взаимоотношения супругов в христианском браке предполагали четкое осознание каждым членом семьи своего места. Муж как глава семьи был обязан нести груз ответственности, жена смиренно занимала второе место. Ей предписывалось заниматься рукоделием, домашней работой, а также воспитанием и обучением детей. Мать и дитя были несколько обособлены, предоставлены самим себе, но вместе с тем ощущали незримую и грозную власть отца. «Воспитывай дитя в запретах», «любя сына, увеличивай ему раны» – написано в «Домострое». Главные обязанности детей – абсолютное послушание, любовь к родителям, забота о них в старости.

В сфере межличностных отношений супругов доминировали родительские роли над ролями эротическими, последние не совсем отрицались, но признавались малозначительными. Жена должна была мужу «уноровить», т.е. действовать в соответствии с его желаниями.

Жена должна была мужу «уноровить», т.е. действовать в соответствии с его желаниями.

К семейным удовольствиям, по «Домострою», относятся: уют в доме, вкусная пища, почет и уважение со стороны соседей; осуждаются блуд, сквернословие, гнев. Осуждение людей значимых, уважаемых считалось страшным наказанием для семьи. Зависимость от людского мнения – основная черта национального характера семейных отношений на Руси. Социальному окружению нужно было демонстрировать семейное благополучие и строжайше запрещалось разглашать семейные тайны, т.е. существовало два мира – для себя и для людей.

У русских, как и у всех восточных славян, долгое время преобладала большая семья, объединявшая родственников по прямой и боковой линиям. Такие семьи включали деда, сыновей, внуков и правнуков. Несколько брачных пар совместно владели имуществом и вели хозяйство. Руководил семьей наиболее опытный, зрелый, трудоспособный мужчина, имевший власть над всеми членами семьи. У него, как правило, была советница – старшая женщина, которая вела хозяйство, но не имела такой власти в семье, как в XII–XIV вв. Положение остальных женщин было и вовсе незавидным – они были практически бесправны, не наследовали никакого имущества в случае смерти супруга.

Положение остальных женщин было и вовсе незавидным – они были практически бесправны, не наследовали никакого имущества в случае смерти супруга.

К XVIII в. в России нормативной стала индивидуальная семья из двух-трех поколений родственников по прямой линии.

На рубеже XIX–XX вв. исследователями был зафиксирован кризис семьи, сопровождаемый глубокими внутренними противоречиями. Авторитарная власть мужчины была потеряна. Семья утратила функции домашнего производства. Нормативной моделью стала нуклеарная семья, состоящая из супругов и детей.

В восточных и южных национальных окраинах дореволюционной России семейная жизнь строилась в соответствии с патриархальными традициями, сохранялось многоженство, неограниченная власть отца над детьми. У некоторых народов существовал обычай брать калым – выкуп за невесту. Нередко родители заключали сделку еще в младенчестве невесты и жениха или даже до их рождения. Наряду с этим практиковалось похищение невест. Похитив или купив жену, муж становился ее полноправным владельцем. Участь жены была особенно тяжкой, если она попадала в семью, где у мужа уже имелось несколько жен. В мусульманских семьях среди жен существовала определенная иерархия, порождающая соперничество и ревность. У восточных народов развод был привилегией мужчины, осуществлялся он очень легко: муж просто выгонял жену.

Участь жены была особенно тяжкой, если она попадала в семью, где у мужа уже имелось несколько жен. В мусульманских семьях среди жен существовала определенная иерархия, порождающая соперничество и ревность. У восточных народов развод был привилегией мужчины, осуществлялся он очень легко: муж просто выгонял жену.

У многих народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока в течение длительного времени сохранялись пережитки родового строя и полигамии. Люди находились под сильным влиянием шаманов.

Похожие материалы в разделе Психология семьи и семейных отношений:

- Планирование брачных дел

- Структура семьи

- Удовлетворенность браком и супружеская совместимость

- Причины супружеских конфликтов

- Типы ревности

- Развод как критическое событие жизни

- Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие

- Причины супружеских измен

- Проблемы молодой семьи

- Семейная социализация

/**/

Особенности семейных отношений в различных национальных культурах

В данной статье рассматриваются особенности семейных отношений в различных национальных культурах, а также описываются процессы воспитания детей в разных национальностях.

Ключевые слова: Семья, дети, отношения, воспитание, брак, традиции

Семья для каждого человека играет роль, как в воспитании, так и в формировании личности. Именно в семье закладываются такие качества в человеке, как любовь, доброта, честность, здоровье, нормы и правила поведения. В любой национальности есть свои традиции и обычаи в создании семьи и в воспитании детей. И поэтому каждый учитель должен как можно больше знать об особенностях семейных отношений в различных национальностях, ведь в школе обучаются разные дети, и для того чтобы привить им любовь, доброту, желание создать семью и родить детей необходимо проводить с ними беседы и рассказывать учащимся о том, как в древние времена жили их предки и какими были семейные отношения.

Для семей Русских было характерно сохранение традиций. Русская семья традиционно состояла из семейных пар, находившихся в прямом и боковом родстве. Многие историки говорят о том, что у разных племен, сложились разные семьи. Так, например, у поляк были моногамные семьи, у других же вятичей, кривичей и др. — полигамные, но основной формой семьи у русских считалась семья малая, которая состояла из двух поколений: детей и родителей.

Так, например, у поляк были моногамные семьи, у других же вятичей, кривичей и др. — полигамные, но основной формой семьи у русских считалась семья малая, которая состояла из двух поколений: детей и родителей.

В древние времена, как утверждают различные источники, существовало немало способов вступления в брак. Одним из самых древних, является похищение женихом невесты без ее согласия.

У славян, существовал обычай похищать невест на игрищах, но только тех, с кем предварительно они сговорились. Также в те времена был и другой способ вступления в брак, как покупка у родственников невесты. У поляк же, самой популярной формой создания семьи стал привод невесты в дом к жениху. При этом мнение и согласие невесты на заключение брака никто не спрашивал, хотя уже в Уставе Ярослава указывался запрет силой выдавать замуж девушек. Брак заключался лишь в том случаи, когда родственники невесты соглашались с женихом или его родственниками. Церемония заключения брака проводилась по специальным обрядам: вечером невесту приводили в дом к жениху, и она раздевала его, и самое главное, снимала с него обувь. На второй день после свадьбы родственники невесты привозили приданое. Личные отношения между супругами зависели во многом от того, как создавалась семья. При похищении, девушка была как бы собственностью мужа, поэтому в семье у жены не было никакого права. При покупке невесты и привозом ее приданым между женихом и родственниками невесты были отношения, при которых власть жениха ослабевала, а также у жены появляются права. В те времена, на всей территории, свободно производился развод, причем, в браке с приданым инициатором могла быть жена. С принятием христианства начинает действовать собрание семейного права, впоследствии названное Номоканон. Венчание в церкви было лишь для высших слоев общества, остальное население, практиковало традиционные обряды заключения брака.

На второй день после свадьбы родственники невесты привозили приданое. Личные отношения между супругами зависели во многом от того, как создавалась семья. При похищении, девушка была как бы собственностью мужа, поэтому в семье у жены не было никакого права. При покупке невесты и привозом ее приданым между женихом и родственниками невесты были отношения, при которых власть жениха ослабевала, а также у жены появляются права. В те времена, на всей территории, свободно производился развод, причем, в браке с приданым инициатором могла быть жена. С принятием христианства начинает действовать собрание семейного права, впоследствии названное Номоканон. Венчание в церкви было лишь для высших слоев общества, остальное население, практиковало традиционные обряды заключения брака.

Согласно законам номоканона, перед венчанием следовало пройти обручение — под которым понимается сговор, во время которого родственники невесты и жениха договаривались о заключении брака и о приданом. Закончив обучение, выдавалась специальная сговорная запись; на случай нарушения вступление в брак платили неустойку больших размеров. Священник, производивший обручение, давал также венечную запись, которая была необходима при венчании. Обручение объединяло жениха и невесту почти так же, как брак. Нарушение невесты верности жениху рассматривалось как прелюбодеяния. Возраст, когда можно было вступить в брак — 15 лет для жениха и 13 лет для невесты. Также внимание обращалось на то, что между женихом и невестой не должно быть «великой разницы в летах». Запрещалось вступать в брак с родственниками, а также между лицами, состоящими в духовном родстве, основанном на совершении обряда крещения. Взаимное согласие на заключение брака по церковным правилам всегда было необходимо, хотя на деле невесту о согласии никто и не спрашивал. Венчание производилось только священником, в присутствии не менее двух свидетелей.

Священник, производивший обручение, давал также венечную запись, которая была необходима при венчании. Обручение объединяло жениха и невесту почти так же, как брак. Нарушение невесты верности жениху рассматривалось как прелюбодеяния. Возраст, когда можно было вступить в брак — 15 лет для жениха и 13 лет для невесты. Также внимание обращалось на то, что между женихом и невестой не должно быть «великой разницы в летах». Запрещалось вступать в брак с родственниками, а также между лицами, состоящими в духовном родстве, основанном на совершении обряда крещения. Взаимное согласие на заключение брака по церковным правилам всегда было необходимо, хотя на деле невесту о согласии никто и не спрашивал. Венчание производилось только священником, в присутствии не менее двух свидетелей.

Личные отношения между супругами с принятием христианства сильно изменились. Жена уже рассматривалась не как имущество, принадлежащее мужу, а уже как самостоятельное лицо. Церковный брак уже, официально провозглашается таинством, которое совершается на небесах, и направленно на духовное и физическое общение супругов. За убийство жены, муж всего лишь мог подвергаться легкому наказанию, а жену же, убившую мужа своего, живую закапывали в землю. Муж мог совершенно спокойно заложить жену, предоставив под предметом залога. В тот период замужние женщины могли общаться лишь с ближними родственниками. Фундаментом отношений между женой, мужем и детьми являлась власть мужа и отца семейства. Семья в тот период существовала как бы маленьким государством, со своим уставом и собственной властью. Жилищно-имущественные отношения между супругами отмечались признанием за женой большей самостоятельности. Еще в дохристианский период женщины имели свое имущество. В период семейных отношений муж также владел и использовал имущество жены, но не мог, без согласия законной супруги им распоряжаться. В случае же кончины жены все ее имущество переходило к ее детям, а если детей не было при жизни, то к ближним родственникам. Отношения между родителями и детьми строились лишь на отцовской власти. Эта власть была достаточно сильной, хоть и прав на жизнь и смерть никогда не имели.

За убийство жены, муж всего лишь мог подвергаться легкому наказанию, а жену же, убившую мужа своего, живую закапывали в землю. Муж мог совершенно спокойно заложить жену, предоставив под предметом залога. В тот период замужние женщины могли общаться лишь с ближними родственниками. Фундаментом отношений между женой, мужем и детьми являлась власть мужа и отца семейства. Семья в тот период существовала как бы маленьким государством, со своим уставом и собственной властью. Жилищно-имущественные отношения между супругами отмечались признанием за женой большей самостоятельности. Еще в дохристианский период женщины имели свое имущество. В период семейных отношений муж также владел и использовал имущество жены, но не мог, без согласия законной супруги им распоряжаться. В случае же кончины жены все ее имущество переходило к ее детям, а если детей не было при жизни, то к ближним родственникам. Отношения между родителями и детьми строились лишь на отцовской власти. Эта власть была достаточно сильной, хоть и прав на жизнь и смерть никогда не имели. Однако в качестве серьезного преступления, убийство детей не рассматривалось. По Приказу 1648 года за убийство детей отец мог всего лишь прибывать один год в тюремном заключении. В то же время за убийство родителей, детей убивали. С помощью наказаний отец принуждал к повиновению своих детей. Пожаловаться дети не могли. За это, Уложение 1648 года, предписывало «бить их кнутом нещадно» [12]. У русских, как и у всех других народов и племен, долгое время преобладала семья, которая объединяла родственников по прямым и боковым линиям. Довольно часто такие семьи объединяли дедов, сыновей, внуков и правнуков. Несколько же супружеских пар вместе владели имуществом и хозяйством. Руководил же этой семьей самый опытный, трудоспособный, зрелый мужчина, который имел власть над всеми другими членами семьи. У такого мужчины была советница — старшая женщина, которая вела хозяйство. Остальные женщины были практически бесправны.

Однако в качестве серьезного преступления, убийство детей не рассматривалось. По Приказу 1648 года за убийство детей отец мог всего лишь прибывать один год в тюремном заключении. В то же время за убийство родителей, детей убивали. С помощью наказаний отец принуждал к повиновению своих детей. Пожаловаться дети не могли. За это, Уложение 1648 года, предписывало «бить их кнутом нещадно» [12]. У русских, как и у всех других народов и племен, долгое время преобладала семья, которая объединяла родственников по прямым и боковым линиям. Довольно часто такие семьи объединяли дедов, сыновей, внуков и правнуков. Несколько же супружеских пар вместе владели имуществом и хозяйством. Руководил же этой семьей самый опытный, трудоспособный, зрелый мужчина, который имел власть над всеми другими членами семьи. У такого мужчины была советница — старшая женщина, которая вела хозяйство. Остальные женщины были практически бесправны.

На рубеже XIX–XX вв. многими исследователями было зафиксировано наступление кризиса семьи, который сопровождался многими противоречиями. Авторитарная власть мужчины уже не была такой сильной. Семья утратила основные свои функции. Нормой стала модель нуклеарной семьи, состоящая из супругов и их детей.

Авторитарная власть мужчины уже не была такой сильной. Семья утратила основные свои функции. Нормой стала модель нуклеарной семьи, состоящая из супругов и их детей.

Современная модель семьи достаточно вариативна. Она может объединять супругов с детьми, находящихся как в зарегистрированном или незарегистрированном браке; бездетных партнеров, также людей, не вступающих в брак и ведущих общее хозяйство; пару «мать и ребенок», полигамный союз, а также однополый фактический брак.

С одной стороны, во многом сохраняется традиционный (патриархальный) брак, при наличии всех его признаков. С другой стороны же, признается достаточно популярным вариант эгалитарной семьи (семья, в которой оба супруга занимают равноправное положение) [18,200], представляющий отход от традиционного начала в семье в сторону индивидуально-личностного.

С древних времен татарский народ строил свою семейную жизнь по законам Корана и Шариата. Религия, в большинстве случаев, стала основой татарской культуры, и татарским традициям. Для народа, вера является всем, И сегодня, именно вероисповедание дает возможность выделяться татарам, на фоне русского населения. Религия поддерживает традиции и нравственные ценности и защищает их от уничтожения в современном обществе.

Для народа, вера является всем, И сегодня, именно вероисповедание дает возможность выделяться татарам, на фоне русского населения. Религия поддерживает традиции и нравственные ценности и защищает их от уничтожения в современном обществе.

Татары всегда очень высоко ценили свою семью, а заключение брака считается необходимостью. В древние времена семья была единственной возможной формой введения любого хозяйства, также гарантией хорошей старости. Для татар создание семьи считалось священной обязанностью мусульманина: «Лицо, сочетавшееся браком, имеет перед Богом более заслуги, чем самый набожный мусульманин, оставшийся холостяком» [21,58]. «Детей приучали жить законами шариата. В воспитании детей решающей была власть отца. Девочка с ранних лет слышала о том, что надо быть покорным мужу, «ибо повиновение ему равно повиновению богу» [21,59], а мальчик знал, что ему предстоит быть господином над женой». В Древние времена, у татарского народа, было лишь экономическое соображение по выбору супруги: семье была нужна невестка — хозяйственная, и которая могла рожать детей и их воспитывать. Брак по сватовству был основной формой создания семьи. До наших дней сохранились и основные требования к невестке. Девушка должна быть доброй, трудолюбивой, с почтением относиться к родителям мужа. К невесте присматривались долго, обязательно смотрели на ее трудовые навыки. Благодаря этому и судили о трудолюбии потенциальной невестки. Если свекровь, имея невестку, продолжала хлопотать по хозяйству, это унижало ее достоинство. Недопустимым также считалось, если невестка вставала утром позднее свекрови. В то время как свекровь занималась хозяйством, невестка не могла сидеть без дела. Основной заботой свекрови являлось соблюдение традиций и обычаев, а также присмотр за детьми.

Брак по сватовству был основной формой создания семьи. До наших дней сохранились и основные требования к невестке. Девушка должна быть доброй, трудолюбивой, с почтением относиться к родителям мужа. К невесте присматривались долго, обязательно смотрели на ее трудовые навыки. Благодаря этому и судили о трудолюбии потенциальной невестки. Если свекровь, имея невестку, продолжала хлопотать по хозяйству, это унижало ее достоинство. Недопустимым также считалось, если невестка вставала утром позднее свекрови. В то время как свекровь занималась хозяйством, невестка не могла сидеть без дела. Основной заботой свекрови являлось соблюдение традиций и обычаев, а также присмотр за детьми.

Татарская молодежь не могла свободно общаться друг с другом, потому что это было стеснено нормами и правилами шариата. Но, несмотря на это, юноши всегда искали возможность встретиться с девушками, например во время сенокоса или сбора урожая. Парни, которые хотели жениться, обязательно ездили в соседние деревни и села, чтобы найти себе жену. Для этих поездок даже существовал особый термин — высмотреть девушку. В этот день устраивали «аулак» — молодежные игры, или посиделки. Такие мероприятия являлись порой единственной разрешенной формой встреч молодых. Нормы Шариата строго запрещали любые вольности между возлюбленными. Да и воспитание девушек не позволяло бойкого общения с юношами. Ведь многие могли, сочти это за легкомыслие. А об интимной близости и речи быть не могло, ведь даже улыбка могла повлечь за собой серьезные последствия.

Для этих поездок даже существовал особый термин — высмотреть девушку. В этот день устраивали «аулак» — молодежные игры, или посиделки. Такие мероприятия являлись порой единственной разрешенной формой встреч молодых. Нормы Шариата строго запрещали любые вольности между возлюбленными. Да и воспитание девушек не позволяло бойкого общения с юношами. Ведь многие могли, сочти это за легкомыслие. А об интимной близости и речи быть не могло, ведь даже улыбка могла повлечь за собой серьезные последствия.

Для татар важное значение имела национальная и социальная принадлежность молодых. При вступлении в брак особое внимание обращали на происхождение и родословную. На здоровье также обращали значение. Невеста должна была происходить из хорошей семьи, не быть незаконнорожденной, чтить традиции, исполнять обряды, быть девственницей. Все эти факторы способствовали стремлению сохранить и укрепить будущее поколение.

«Брачный возраст» для девушек был 16–17, иногда 14–15 лет или даже 12–13 лет. Для юношей возрастом для брака считались 16–18 лет, мужу полагалось быть старше жены на 3–5 лет.

Для юношей возрастом для брака считались 16–18 лет, мужу полагалось быть старше жены на 3–5 лет.

Для татарского народа очень важно соблюдать обычай, порядок старшинства при вступлении в брак среди сестер и братьев. Невеста должна была приходить в дом жениха. Если этого не происходило то позор жениху. В народе говорили так: «Йортка кергенче — утка кер» (дословно: «Лучше войти в огонь, чем зятем в дом») [21, 74].

Для татар, традиционная семья моногамная, и основана на патриархальных принципах. Главной особенностью такой семьи является резкое разделение полов по их социальным и социально — психологическим функциям. Такая семья рассматривается как завершающий акт в воспитании, который способствует укреплению всего рода в целом, а также семьи.

Также был еще один минус со стороны традиционного брака. Между приверженцами разной веры не мог быть заключен брак, пока один из них не примет веру другого.

Девушка, после вступления в брак полностью переходила на содержания мужа и была во власти его. Никто из родителей не вмешивался в отношения молодых. Женщине не позволялось покидать дом мужа, без его разрешения, и уходить к родителям или родственникам. Инициатором развода мог быть лишь муж. При разводах, мужчина должен обязательно вернуть часть калыма, а женщина могла забрать свои личные вещи. Если мужчина имел интимные отношения с женщиной, то по законам шариата он должен жениться на ней. Но это требование не создает хлопот для мужчин, так как разводы производятся достаточно легко. Однако, узнав об этом, многие девушки могут отказаться от вступления в брак с этим человеком.

Никто из родителей не вмешивался в отношения молодых. Женщине не позволялось покидать дом мужа, без его разрешения, и уходить к родителям или родственникам. Инициатором развода мог быть лишь муж. При разводах, мужчина должен обязательно вернуть часть калыма, а женщина могла забрать свои личные вещи. Если мужчина имел интимные отношения с женщиной, то по законам шариата он должен жениться на ней. Но это требование не создает хлопот для мужчин, так как разводы производятся достаточно легко. Однако, узнав об этом, многие девушки могут отказаться от вступления в брак с этим человеком.

У мусульманского общества брак, в котором рождаются дети, является религиозной обязанностью, а безбрачие — прискорбным состоянием. Коран допускает, чтобы верующий мужчина имел одновременно четырех жен. В суре Корана, которая называется «Женщины», сказано: «Женитесь на тех, что приятны вам, женщинах — и двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на одной…» [21,80].

Татары всегда стремились иметь как можно больше детей, в особенности продолжателей рода — мальчиков, чтобы они помогали в хозяйстве и были надежной опорой в старости. В татарских семьях, как и во многих других, преобладала многодетность. Средняя численность многодетной семьи, составляла 8–10 человек. На сегодня, татарская семья также считает, что должны быть дети в семье, но, к сожалению не многие могут их иметь, тогда семья берет чужих из детских домов. Такие семьи были в уважении и почете общества.

В татарских семьях, как и во многих других, преобладала многодетность. Средняя численность многодетной семьи, составляла 8–10 человек. На сегодня, татарская семья также считает, что должны быть дети в семье, но, к сожалению не многие могут их иметь, тогда семья берет чужих из детских домов. Такие семьи были в уважении и почете общества.

Важнейшей функцией современной семьи остается воспитание детей. Недаром татары говорят: «Балалы ей — базар, баласыз ей — мазар» (дословно: «Дом с детьми — базар, дом без детей — кладбище») [21,85].

Ислам предписывает мужчинам заботиться и беречь своих матерей, сестер, дочерей и жен. У татар особое отношение к матери. В одном из достоверных хадисов (Хадис — высказывание пророка и сообщение его сподвижников о его учении и образе жизни) сказано, что «рай находится под ногами матери», а значит, отношение к матери определяет благополучие мужчины.

Семья, у чувашского народа была прочной. Супруги относились друг к другу с преданностью, верностью, уважением. В некоторых преданиях говориться о том, что распущенность женщин или мужчин была позором. Если мужчину обвиняли в распущенности, его привлекали к ответственности перед судом общины и выселяли из деревни. Если жена рекрута, служившего в армии 25 лет, родит сына без мужа, то такого сына не наделяли землей и по достижении двадцати лет отправляли в солдаты же. Родители своим примером, в труде воспитывали своих детей. Разводов почти не было.

В некоторых преданиях говориться о том, что распущенность женщин или мужчин была позором. Если мужчину обвиняли в распущенности, его привлекали к ответственности перед судом общины и выселяли из деревни. Если жена рекрута, служившего в армии 25 лет, родит сына без мужа, то такого сына не наделяли землей и по достижении двадцати лет отправляли в солдаты же. Родители своим примером, в труде воспитывали своих детей. Разводов почти не было.

Старших чуваши уважали и почитали. При нарушении этого община жестоко наказывала.

У чувашского народа была такая традиция, что после смерти старшего брата, младшему переходила его жена. Искать невесту в своей деревни строго запрещалось, ведь по приданию она могла быть родственницей жениху. Свадьбу играли по традиционным чувашским ритуалам. Допускалась кража невесты.

Стремление многих чувашей женить своих сыновей, в очень раннем возрасте, и выдавать дочерей замуж в годах в значительной мере было обусловлено необходимостью иметь рабочую силу в крестьянском хозяйстве. Предание, записанное в 1912 году, сообщает: «Старики говорят, что в старину женили очень молодых. Перед женитьбой испытывали мальчика таким образом: бросали в него большой шапкой, которая весила, пожалуй, больше десяти фунтов. Если от этого не падал, то его женили. Должно быть, жених был не старше 14–15 лет. Девиц выдавали очень поздно: до 30 и 35 лет жили они девицами [10,25].

Предание, записанное в 1912 году, сообщает: «Старики говорят, что в старину женили очень молодых. Перед женитьбой испытывали мальчика таким образом: бросали в него большой шапкой, которая весила, пожалуй, больше десяти фунтов. Если от этого не падал, то его женили. Должно быть, жених был не старше 14–15 лет. Девиц выдавали очень поздно: до 30 и 35 лет жили они девицами [10,25].

В семьях чувашского народа всегда с большим уважением и любовью относились к своим родителям. Все это хорошо видно из народных песней, в которых пели не о любви между женщиной и мужчиной, а о любви к своей семье, родителям и Родине.

Древние чуваши верили, что самое страшное проклятье — это проклятие матери, которое обязательно сбудется. Поэтому чуваши очень чтили своих матерей, и была у них такая пословица: «Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на своей ладони, — и то не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды». [10, 30]

В семьях чуваш было равноправие, и никогда не было обычаев унижающих женщину. Супруги уважали друг другу, и поэтому в чувашских семьях были редки разводы. Старики о муже и жене говорили так: «Женщина — божество в доме, мужчина — царь в доме «Хĕрарăм — кил турри, арçын — кил патши. [10, 33]

Супруги уважали друг другу, и поэтому в чувашских семьях были редки разводы. Старики о муже и жене говорили так: «Женщина — божество в доме, мужчина — царь в доме «Хĕрарăм — кил турри, арçын — кил патши. [10, 33]

Подводя итоги рассмотрения семейных отношений и опыта семей по воспитанию детей в различных национальностях, можно сделать следующие выводы:

— Семейные отношения в разных национальностях достаточно сильно отличны друг от друга, но просматриваются некоторые сходства, которые говорят о том, что люди одинаково трепетно подходят к созданию семьи.

— Отношения между супругами, у разных народов, достаточно теплые, уважительные. Это во многом показывает, что люди заключали брак по любви и согласию. Исключения составляли лишь браки по расчету.

— К вопросу воспитания люди подходили с большой ответственностью и пытались вырастить достойных парней и девушек, которые должны были продолжать род, воспитывать своих детей и не забывать о старых родителях.

В итоге учитель должен научить детей культуре создания семьи, на традициях своей национальности. Объяснить им значения и важность отношений и воспитания в современном обществе.

Литература:

1. Иванов В. П. и др. Этническая история и культура чувашей Поволжья и Приуралья. Чебоксары,1993,С.310.

2. Исаев И. А. История государства и права России. — М., 2006

3. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.

4. Фахрутдинов Р. Г. История татарского народа и Татарстана. (Древность и средневековье). Учебник для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. — Казань: Магариф, 2000.- 255 с.

Основные термины (генерируются автоматически): семья, ребенок, брак, жена, Отношение, воспитание детей, жених, заключение брака, родственник невесты, создание семьи.

Нормально функционирующая семья — HealthyChildren.

org

orgАвторизоваться | регистр

Семейная жизнь

Семейная жизнь

Есть ли способ узнать, нормально ли функционирует моя семья?

Многие родители задают себе этот вопрос, но однозначного ответа на него нет, так как могут быть такие широкие определения термина норма.

Тем не менее, есть несколько характеристик, которые обычно отождествляют с благополучной семьей. Некоторые включают: поддержку; любовь и забота о других членах семьи; обеспечение безопасности и чувства принадлежности; открытое общение; чтобы каждый человек в семье чувствовал себя важным, ценным, уважаемым и уважаемым.

Вот некоторые другие качества, которые следует учитывать при оценке того, насколько хорошо функционирует ваша собственная семья.

- Достаточно ли юмора и веселья в вашей семье, несмотря на вполне реальные требования повседневной жизни?

- Есть ли в вашей семье правила, которые четко сформулированы и одинаково применяются, но при этом гибки и реагируют на новые ситуации и изменения в семье?

- Являются ли ожидания семьи в отношении каждого человека разумными, реалистичными, взаимно согласованными и в целом реализуемыми?

- Достигают ли члены семьи большинства своих индивидуальных целей и удовлетворяются ли их личные потребности?

- Уважают ли родители и дети друг друга, проявляют ли они любовь, заботу, доверие и заботу, даже когда возникают разногласия?

- Способна ли ваша семья повзрослеть и измениться без того, чтобы все были расстроены или несчастны?

Поддержание здоровой семьи

Чтобы создать благоприятную, эмоционально здоровую семейную среду, вам необходимо уделить внимание следующим вопросам:

- Обращаетесь ли вы с каждым ребенком как с личностью? У каждого ребенка свой темперамент, свой взгляд на окружающий мир и взаимодействие с ним.

Родители могут одинаково любить своих детей, но, естественно, у них будут разные отношения с каждым из них. Индивидуализируйте свои отношения с каждым из ваших детей, укрепляя их сильные стороны и таланты и избегая нелестных сравнений с их братьями, сестрами или друзьями.

Родители могут одинаково любить своих детей, но, естественно, у них будут разные отношения с каждым из них. Индивидуализируйте свои отношения с каждым из ваших детей, укрепляя их сильные стороны и таланты и избегая нелестных сравнений с их братьями, сестрами или друзьями. - Есть ли в вашей семье регулярные занятия? Детям и родителям полезно иметь предсказуемый распорядок дня. Утренний график, время приема пищи и время сна легче для всех, когда они следуют шаблону. Дети также ценят семейные ритуалы и традиции, связанные с днями рождения, праздниками и каникулами.

- Является ли ваша семья активным участником вашей расширенной семьи и сообщества? Семьи работают лучше, когда они чувствуют связь и поддержку со стороны друзей и родственников. Обычно такие отношения требуют, чтобы родители приложили активные усилия, чтобы собраться вместе с другими людьми для участия в общественных или гражданских проектах.

- Реалистичны ли ваши ожидания в отношении себя и других членов семьи? Самосознание, знания и навыки вашего ребенка постоянно меняются.

Наблюдайте, читайте и разговаривайте с другими, чтобы узнать, чего разумно ожидать от вашего ребенка на каждом этапе развития. У родителей тоже есть ограничения в том, что они могут сделать, учитывая их ресурсы и доступное время. Нет никаких «суперродителей», просто люди делают все возможное.

Наблюдайте, читайте и разговаривайте с другими, чтобы узнать, чего разумно ожидать от вашего ребенка на каждом этапе развития. У родителей тоже есть ограничения в том, что они могут сделать, учитывая их ресурсы и доступное время. Нет никаких «суперродителей», просто люди делают все возможное. - Способствует ли время, которое вы проводите с членами вашей семьи, хорошим отношениям между вами? Большую часть времени, которое вы, ваш ребенок и ваш супруг проводите вместе, должно быть весело, непринужденно, осмысленно и относительно бесконфликтно.

- Как родитель, в одиночку или в паре, заботитесь ли вы о своих потребностях? Вы должны вести здоровую личную жизнь (включая правильное питание, физические упражнения и режим сна). Выделите время, пусть даже короткое, на то, что вам нравится. Ваши дети будут процветать, когда ваши собственные эмоциональные потребности будут удовлетворены. Лучше всего они развиваются, когда их воспитывают родители, которые находятся в гармоничных отношениях друг с другом.

- Берете ли вы на себя моральную и социальную ответственность за свою жизнь?

- Последнее обновление

- 21.11.2015

- Источник

- Уход за ребенком школьного возраста: от 5 до 12 лет (Copyright © 2004 American Academy of Pediatrics)

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться в качестве замены медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Могут быть варианты лечения, которые ваш педиатр может порекомендовать в зависимости от индивидуальных фактов и обстоятельств.

6 Основные характеристики семейной системы

РЕКЛАМА:

Вот некоторые из важных характеристик семейной системы:

Знаменитый греческий философ Аристотель полагает, что человек — животное социальное.

Изображение предоставлено: bangwalls.com/wp-content/uploads/2013/09/Esha-Deol-Marriage-Pictures-3.jpg

РЕКЛАМА:

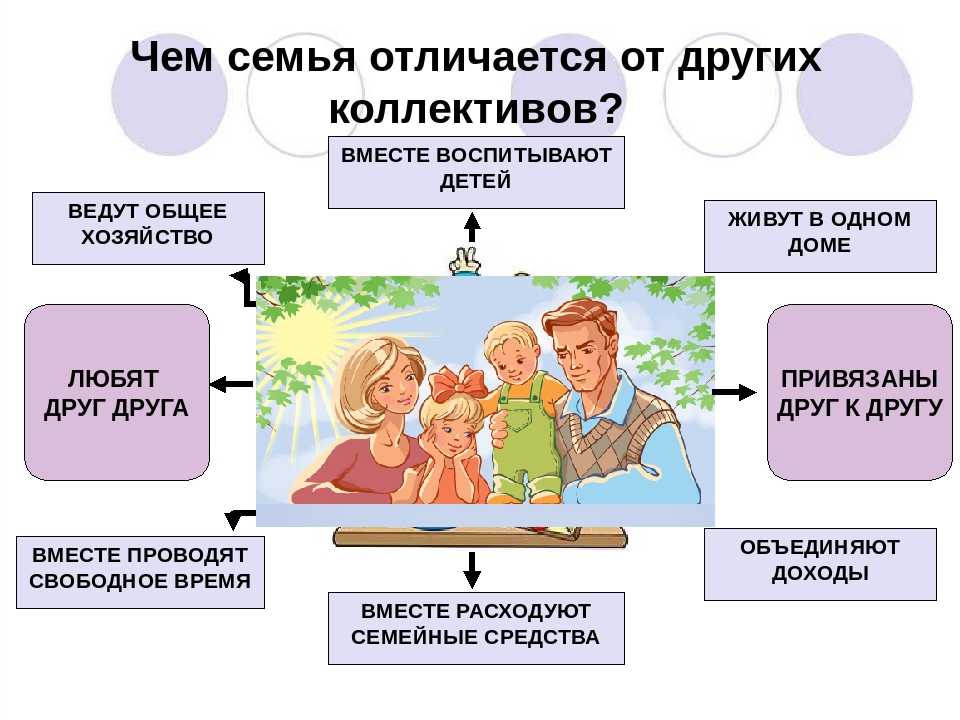

Однако семья как уникальный социальный институт не имеет замены. Это основная единица социальной организации. Семья является ядром всей социальной структуры и до сих пор продолжает оставаться наиболее устойчивыми ассоциациями и институтами человеческого общества. Общество – это конгломерат семей. Ни одно общество или цивилизация никогда не существуют без семьи. Она играет очень важную роль в развитии личности человека, а также в процессе социализации.

Термин «семья» происходит от римского слова «фамул», что означает слуга. В римском праве это слово относится к группе производителей, рабов, слуг и представителей общего происхождения. Семья – это небольшая группа, состоящая из отца, матери и их детей, связанных друг с другом родственными узами на основе брака, крови или усыновления. Семья – это биологическая единица, состоящая из родителей и детей. Но значение семьи можно лучше понять из следующих определений.

(1) По Маклверу. «Семья — это группа, определяемая половыми отношениями, достаточно точными и прочными, чтобы обеспечить деторождение и воспитание детей».

РЕКЛАМА:

(2) Согласно Бёрджессу и Локку, «Семья — это группа лиц, объединенных узами брака, крови или усыновления, состоящая из одного домохозяйства, взаимодействующих и сообщающихся друг с другом в соответствующих социальных ролях мужа и жены, матери и отец, сын и дочь, брат и сестра создают общую культуру».

(3) Согласно Кингсли Дэвису, «семья — это группа лиц, отношения которых друг к другу основаны на кровном родстве и которые, следовательно, являются родственниками друг другу».

(4) Согласно Элиотту и Мерриллу, «семья — это биологическая социальная единица, состоящая из мужа, жены и детей».

(5) Согласно Огберну и Нимкоффу, «семья — это более или менее прочное объединение мужа и жены с детьми или без детей или мужчины или женщины наедине с детьми».

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

(6) По словам Клэр, «Семья — это система отношений, существующих между родителями и детьми».

Из приведенных выше обсуждений и определений можно сделать вывод, что семья идентифицируется по следующим характеристикам. Известные социологи Маклвер и Пейдж упомянули о следующих общих характеристиках семьи.

(1) Брачные отношения: Брачные отношения являются важным предварительным условием для создания семьи. Когда между мужчиной и женщиной устанавливаются половые отношения, в этот момент образуется семья. Эти сексуальные отношения в семье известны как брачные отношения. Без которого не может быть создана ни одна семья. Поскольку сексуальные потребности являются наиболее важной потребностью человека, для удовлетворения этой потребности мужчина и женщина вступают в брачные отношения, и формируется семья. Эти брачные отношения могут быть временными или постоянными.

Поскольку сексуальные потребности являются наиболее важной потребностью человека, для удовлетворения этой потребности мужчина и женщина вступают в брачные отношения, и формируется семья. Эти брачные отношения могут быть временными или постоянными.

Но между мужчиной и женщиной должны существовать некоторые формы брачных отношений. Когда эти брачные отношения подходят к концу, семья распадается.

(2) Форма брака:РЕКЛАМА:

Еще одной важной характеристикой семьи является форма брака. Потому что брачные отношения устанавливаются через какую-то форму брака. Эта форма брака может быть простой или сложной, моногамной, полигамной, групповой или любой другой. Каждая семья придерживается определенной формы брака.

(3) Некоторые правила выбора партнера: Каждая семья следует некоторым правилам или процедурам, посредством которых она устанавливает брачные отношения, посредством которых формируется семья. Эта процедура выбора партнера может осуществляться родителями или заинтересованными лицами. Эти правила могут быть эндогамными или экзогамными.

Эти правила могут быть эндогамными или экзогамными.

Каждая семья идентифицирует себя по имени. Также существует система присвоения имен. Новый член семьи берет фамилию семьи, в которой он себя идентифицирует. У разных семей разные способы исчисления происхождения. В основном это может быть по мужской или женской линии. Другими словами, происхождение может быть известно через отца, мать или обоих. Соответственно происхождение известно как патрилинейное, матрилинейное или билинейное.

Каждая семья должна иметь хозяйственное обеспечение для удовлетворения различных экономических потребностей своих членов. Обычно в обязанности главы семьи входит заниматься определенной профессией, чтобы зарабатывать деньги и тем самым удовлетворять экономические потребности ее членов.

(6) Общежитие:РЕКЛАМА:

Каждая семья нуждается в общем доме для проживания.

Родители могут одинаково любить своих детей, но, естественно, у них будут разные отношения с каждым из них. Индивидуализируйте свои отношения с каждым из ваших детей, укрепляя их сильные стороны и таланты и избегая нелестных сравнений с их братьями, сестрами или друзьями.

Родители могут одинаково любить своих детей, но, естественно, у них будут разные отношения с каждым из них. Индивидуализируйте свои отношения с каждым из ваших детей, укрепляя их сильные стороны и таланты и избегая нелестных сравнений с их братьями, сестрами или друзьями. Наблюдайте, читайте и разговаривайте с другими, чтобы узнать, чего разумно ожидать от вашего ребенка на каждом этапе развития. У родителей тоже есть ограничения в том, что они могут сделать, учитывая их ресурсы и доступное время. Нет никаких «суперродителей», просто люди делают все возможное.

Наблюдайте, читайте и разговаривайте с другими, чтобы узнать, чего разумно ожидать от вашего ребенка на каждом этапе развития. У родителей тоже есть ограничения в том, что они могут сделать, учитывая их ресурсы и доступное время. Нет никаких «суперродителей», просто люди делают все возможное.