Личность дисгармоничная: Дисгармоничная личность

Дисгармоничная личность

Дисгармоничная личность — Временное или перманентное состояние личности человека, для которой характерно нахождение сознательных стремлений человека в противоречии с его непосредственными, часто не осознаваемыми им самим желаниями. Мотивирующая сила таких бессознательных образований настолько велика, что в условиях противоречия с сознательными стремлениями человека они приводят к острейшим аффективным конфликтам, искажающим и даже ломающим человеческую личность.

Аффективные переживания, возникающие в результате конфликта разнонаправленных мотивационных тенденций, при определенных условиях становятся источником формирования дисгармонической личности.

Острые эмоциональные реакции, негативистическое поведение больше всего свойственны детям, у которых в результате прошлого опыта прочно сложилась завышенная самооценка и соответствующий ей завышенный уровень притязаний. Эти ребята во что бы то ни стало стремятся доказать другим и, главное, самим себе, что их самооценка верна, что они действительно способны добиться желаемого, в том числе и соответствующей оценки окружающих.

Среди аффективных детей встречаются также школьники и с неадекватно заниженной самооценкой, постоянно боящиеся обнаружить свою мнимую несостоятельность. Такого рода неуверенность в себе выступает лишь обратной стороной стремления к самоутверждению и служит в качестве защитного механизма против возможности оказаться не на уровне имеющихся у ребенка слишком высоких притязаний.

Эмоциональные переживания, связанные с тем, что ребенок не хочет допустить в сознание мысль о своей несостоятельности и потому отвергает свой неуспех, искаженно воспринимая и толкуя все факты, свидетельствующие о его поражении, в сумме приводят к . Дети с таким аффектом действительно не понимают подлинную причину ни своей неудачи, ни своего эмоционального состояния. При этом аффект неадекватности особенно продолжительно держится у тех детей, мнимая самоуверенность которых все время поддерживается времени им или частичным успехом. Так начинает складываться дисгармоничная структура личности ребенка. В сознании-высокая самооценка, высокие притязания, желание во что бы то ни стало быть на уровне своих мнимых возможностей как в своих собственных глазах, так и в глазах других людей.

С возрастом у одних детей возникает потребность оправдать свои особенности, и тогда они начинают превращать , т. е. относиться к ним как ценностным. В этих случаях между сознанием и поведением, казалось бы, исчезает, однако в действительности она остается, ибо у таких детей постоянно возникают конфликты с окружающими людьми, сомнения и чувство неудовлетворенности, связанное с кажущейся недооценкой значимости их личности. Другие дети продолжают сознательно принимать усвоенные ими нравственные ценности, которые, находясь в конфликте с особенностями их личности, вызывают у этих ребят постоянный разлад с собой. В результате из детей с непреодолимым аффектом формируются люди, всегда находящиеся не в ладу с окружающими и с собой, обладающие многими отрицательными чертами характера. Нередко из таких детей выходят люди социально не адаптированные, склонные к преступлениям.

Таким образом, люди с дисгармонической организацией личности — это не просто индивиды с направленностью . Это люди с двойной направленностью, находящиеся в конфликте с собой, люди с расщепленной личностью, у которых сознательная психическая жизнь и жизнь неосознанных аффектов находится в [постоянном противоречии.

Дисгармоничная личность

Личность, в наиболее обобщенном понимании, представляет собой систему отношений, сложившихся в процессе ее социализации (приспособления к правилам и нормам жизни в данном обществе) и культуризации (освоения исторического богатства продуктов человеческой деятельности).

Отношения человека к различным сторонам окружающей действительности (симпатии и антипатии, идеалы и антиидеалы, влечения и страхи, обиды и чувство вины, иерархия ценностей) формируются в процессе жизни в целостную динамичную психологическую структуру соотношения собственных прав и обязанностей перед другими, субъективной оценки себя (самооценка, уровень притязаний, идеальное Я), представлений о себе (Я-концепция) и мире (мировоззрение), особо выделяемых (значимых) объектов и явлений в нем (ценностные ориентации).

В структуре коммуникативных отношений к Другому рассматриваются субъективно оценочный {эмоциональный), объективно оценочный (когнитивный) компоненты восприятия Другого и выразительно-поведенческий компонент (волевой).

Эмоциональный компонент. Мы еще не общались с человеком, а уже априори испытываем к нему чувство симпатии или антипатии (привлекательность внешнего вида, манер или той информации, которая нам известна о нем от других). В общении, апостериори, по эмоциональному механизму зеркального отражения возникают чувства доверчивости, обиды, враждебности в ответ на то или иное проявленное к нам отношение. Вместе с тем в структуре нашего характера уже может быть заложено преобладание черт агрессивности, обидчивости, доброты. Неадекватная эмоционально-субъективная оценка Другого связана с ошибочной самооценкой (комплексом неполноценности, зависимости), преобладанием психологической защиты над волей, эгоцентризма над эмпатией, идеального Я над реальным (желаемого над возможным), несформированностью невербального языка мимики, жестов.

Когнитивный компонент. Формируется на основе интеллекта и опыта, позволяет адекватно, объективно, непредвзято оценивать человека.

Выразительно-поведенческий компонент. Не всегда наше поведение способно выразить, адекватно передать все оттенки переживания и особенности отношений к Другому (недостаток эмоционально-коммуникативных средств, робость), отстоять, реализовать собственную позицию, не всегда имеет такую цель, не всегда отражает даже свойства характера, намеренно скрывая их.

В конечном счете, речь идет о единстве мотивов, чувств и воли к их воплощению в действительность. В этом единстве, с точки зрения гуманистической психологии, раскрывается гармонично развиваемая — самоактуализируемая — личность.

Воля определяется, в широком значении этого слова, степенью независимости внутренних побуждений от обстоятельств, препятствующих им. Существует парадокс воли, связанный с определением ее как независимости, свободы. Чем меньше у человека потребностей, удовлетворение которых зависит не от него самого, а от внешней среды, тем больше воля ситуативной независимости от обстоятельств жизни, от диктата внешних условий, но, вместе с тем, прямо пропорционально возрастает и неволя, фанатичная зависимость (вплоть до абсолютной) от оставшихся стимулов и смыслов жизни (вплоть до единственного).

В основе воли лежит побудительная, направляющая, поддерживающая психическую активность сила мотивации. Однако в панике, например, сила мотива избежать смерть максимальна, а воля минимальна. Следовательно, вторым компонентом воли являются регулятивные способности преодоления внутренних (интропунитивная воля самоконтроля, терпения и т.д.) и внешних препятствий на пути к цели (экстрапунитивная воля подавляющего воздействия на других, организаторские способности и инициатива), которые, развиваясь, переходят в волевые черты характера (самообладание, смелость, решительность и др.).

Помимо ранее упомянутой самоактуализации, в гармоничном складе личности необходимо и разнообразие адаптивных способов поведения (черт характера).

Когда поведение человека в разнообразных ситуациях сводится к ответу только несколькими способами поведения, говорят об акцентуированном характере, существенно ограниченном в наборе приспособительных черт. Если сравнить характер человека с портретом, то акцентуированный характер будет похож на шарж, на карикатуру.

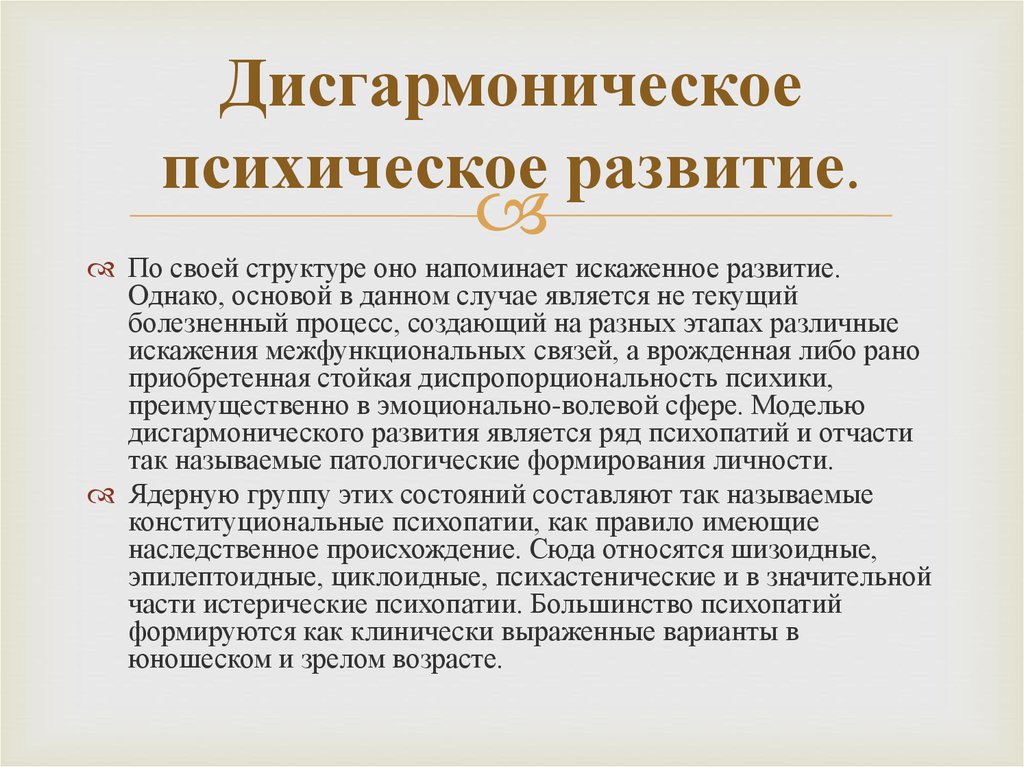

Акцентуированный характер — граница между нормой и патологией (психопатией). Акцентуированный характер, во-первых, целиком (тотально) характеризующий личность; во-вторых, имеющий асоциальную направленность; в-третьих, не поддающийся коррекции (триада Ганнушкина), определяется психопатическим. Психопатия формируется в хронически неблагоприятных для нормального развития индивида биологических (например, органические дефекты, плохая наследственность) и социальных условиях. Для наглядности изобразим сказанное схематично.

В норме существует множество адаптивных черт, каждая из которых используется в адекватной для ее проявления ситуации. В нормальном характере также присутствует главная доминирующая акцентуированная черта (во всех фигурах — верхняя) или несколько таких акцентуированных черт. Именно поэтому и нормальные люди отличаются друг от друга своими характерами. Но в таком случае речь идет не об акцентуированном характере в целом как акцентуированной системе свойств, подавляющей или замещающей все остальные, а только о тех, которые имеют яркую выраженность, однако не мешают проявлению, по обстоятельствам, и других. Например, если человек слывет добрым, это не значит, что он не прибегает к агрессивному поведению в случае необходимости.

Например, если человек слывет добрым, это не значит, что он не прибегает к агрессивному поведению в случае необходимости.

Акцентуированный характер обеднен набором приспособительных черт. При психопатии, в отличие от акцентуированного характера, только один комплекс черт всецело характеризует личность, не способную разнообразить свое поведение, каким-либо образом влиять на него.

Следует четко понимать, что доминирующая (акцентуированная) черта характера — следствие акцентуации определенного отношения человека. И только неадекватное углубление этого отношения приводит к более частому использованию одного свойства по сравнению с другими, тем самым тормозя формирование стереотипов другого поведения.

В акцентуированном характере преобладают первичные и вторичные (бессознательные) механизмы формирования черт. При этом структуру акцентуированных характеров определяют неосознанные отношения, а поведение — способы психологической защиты, связанные с такими отношениями.

Психологическая защита — неосознанные способы защиты психики человека от дистресса (стресса отрицательных эмоций, в отличие от эвстресса положительных эмоций).

В норме развитие характера осуществляется осознанием отношений, значительной пропорцией в них когнитивного, интеллектуального компонента по сравнению с бессознательно-эмоциональным (самоанализ мотивации, чувств, установок), заменой психологической защиты волевым поведением, обогащением характера третичными чертами в освоении новых значимых социальных ролей и в профессиональной деятельности. Помимо эволюционного пути изменения характера возможен революционный переворот — перемена идеологии, мировоззрения (например, с атеистического на религиозное).

Согласно А.Е. Личко, акцентуированные характеры детей и подростков могут изменяться радикально. Они либо компенсируются в благоприятных условиях развития их личности, переходят в латентную стадию — либо, в неблагоприятно складывающихся условиях, на их основе формируется психопатия. В возрастной динамике тип акцентуации может также трансформироваться в смешанную форму промежуточного типа (в силу эндогенных причин биологического развития) или в амальгамную форму наслоения акцентуированных черт другого типа в процессе социальной дезадаптации в тот или иной сенситивный (для формирования определенных черт) период развития.

Они либо компенсируются в благоприятных условиях развития их личности, переходят в латентную стадию — либо, в неблагоприятно складывающихся условиях, на их основе формируется психопатия. В возрастной динамике тип акцентуации может также трансформироваться в смешанную форму промежуточного типа (в силу эндогенных причин биологического развития) или в амальгамную форму наслоения акцентуированных черт другого типа в процессе социальной дезадаптации в тот или иной сенситивный (для формирования определенных черт) период развития.

Подростковый период развития отличается пересмотром отношений личности, ломкой характера, сформированного в детском возрасте, протестными асоциальными формами поведения. В этой связи А.Е. Личко обращает внимание, что критерии психопатии (тотальность, асоциальность, стабильность черт характера) не могут быть прямым образом применимы к подростку. Критерием акцентуации подросткового характера А.Е. Личко считает наличие «слабого места», психической травмы, обусловливающей тип поведенческой реакции. Он определяет акцентуированный характер подростка как крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены, что обнаруживает избирательную уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим.

Он определяет акцентуированный характер подростка как крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены, что обнаруживает избирательную уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим.

А.Е. Личко выделяет типы поведенческих реакций, специфических для подросткового возраста, и с этих позиций анализирует акцентуированные характеры. Это реакции эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения (хобби), сексуального влечения. Также рассматриваются острые аффективные реакции, пубертатные поведенческие кризисы (делинквентностъ, токсикомания, бродяжничество, сексуальная девиация), переходы явных акцентуаций в скрытые, трансформация акцентуаций, развитие на фоне акцентуаций неврозов и реактивных состояний, формирование психопатий при сочетании ряда неблагоприятных факторов развития.

Особую область генеза акцентуированных характеров составляют невротические расстройства. Невроз — психогенное нервно-психическое расстройство, которое возникает в результате нарушения условий реализации значимых для личности потребностей и проявляется в специфических клинических симптомах при отсутствии психотических явлений болезненно измененного сознания. Неразрешимый конфликт потребностей и возможности их удовлетворения (в результате так называемой «преморбидной личности», предрасположенной к тем или иным нарушениям, в сочетании с трудной ситуацией жизни) может выражаться как в форме излечимого невроза или психосоматического заболевания, так и в форме невротического развития характера.

Неразрешимый конфликт потребностей и возможности их удовлетворения (в результате так называемой «преморбидной личности», предрасположенной к тем или иным нарушениям, в сочетании с трудной ситуацией жизни) может выражаться как в форме излечимого невроза или психосоматического заболевания, так и в форме невротического развития характера.

Невротический путь развития характера, в свою очередь, может ограничиться формированием акцентуированного невротического характера (при достаточной компенсации другими свойствами личности и условиями жизни), но в особо неблагоприятных обстоятельствах может привести к психопатии и психозу.

Выделяют три основных конфликта значимых отношений (В.Н. Мясищев) и три невроза, соответствующих их специфике: истерический, неврастенический, психастенический (невроз навязчивых состояний, обсессивно-фобический).

Один и тот же радикал личности можно обнаружить в неврозе, психопатии, психозе. Проиллюстрируем это положение ти-личными примерами.

При истерическом неврозе конфликт между личностью и социальным окружением возникает, когда «хочу» или «не хочу» человека встречает ответы «нельзя» или «надо». В результате (в случае тяжелых форм течения истерии), как реакция протеста, возникают припадки, могут наступить слепота, глухота, параличи вследствие крайне выраженного механизма самовнушения. Например, не хочу видеть эти мерзкие мне лица — и слепну; не хочу слышать гадости, которые обо мне говорят, — и глохну; не хочу выходить в этот противный мне мир — и тело обездвиживается.

В результате (в случае тяжелых форм течения истерии), как реакция протеста, возникают припадки, могут наступить слепота, глухота, параличи вследствие крайне выраженного механизма самовнушения. Например, не хочу видеть эти мерзкие мне лица — и слепну; не хочу слышать гадости, которые обо мне говорят, — и глохну; не хочу выходить в этот противный мне мир — и тело обездвиживается.

Для большинства внутренний конфликт преодолим с помощью уступок, компромиссов, развития способностей, воли и т.д. Однако если формируется эгоцентричная личность ребенка в условиях гиперопеки со стороны взрослых («ты лучше, талантливее красивее достойнее или несчастнее, больнее всех остальных») или, напротив, если детям не уделяется внимания и страдает их самооценка то потребность всегда и везде ставить свои интересы превыше всего, привлекать к ним внимание окружающих всеми доступными способами становится главенствующей. При этом социальные запреты, требования, истинное положение вещей игнорируются, вытесняются в бессознательное. С биологической стороны органической почвой истерии становится значительное преобладание первой сигнальной системы (правополушарнои доминанты эмоций и чувств, активности подкорковых структур мозга) над второсигнальной системой (левополушарнои доминантой рационального мышления, управляющих влияний коры головного мозга) Шаг за шагом формируется истерический характер.

С биологической стороны органической почвой истерии становится значительное преобладание первой сигнальной системы (правополушарнои доминанты эмоций и чувств, активности подкорковых структур мозга) над второсигнальной системой (левополушарнои доминантой рационального мышления, управляющих влияний коры головного мозга) Шаг за шагом формируется истерический характер.

Значительное превышение требовательности к окружающим над требовательностью к себе — суть развития на основе способности к самовнушению и сильной психологической защиты (по механизму вытеснения в бессознательное всей нелицеприятной правды о себе) истерического акцентуированного («демонстративного», по К. Леонгарду), а в крайнем варианте — истерического психопатического характера. Придумывать яркие образы Я, верить в них, привлекать к ним внимание окружающих — такова линия жизни истероида.

Истерический характер, в свою очередь, становится диспозицией развития истерического психоза (наиболее частой формы среди реактивных психозов) или психопатопластическим фактором течения шизофрении, маниакально-депрессивного психоза.

Психастенический (обсессивно-фобический) невроз протекает в виде навязчивых страхов к конкретным предметам и ситуациям, а также в навязчивых магических действиях по преодолению этого страха. Психастенический конфликт закладывается противоречиями между желаниями и долгом, между моральными принципами и личными привязанностями, влечениями.

Воспитание в обстановке запугивания, лишения собственной инициативы, внушение строгих запретов, опасностей, подстерегающих человека на каждом шагу, закладывают в психику мощные догматы в том аспекте, на который указывал 3. Фрейд, говоря о Сверх-Я как о психически интериоризованных человеком социальных табу, ослушание которых вызовет неизбежное и постыдное наказание со стороны общества или высших сил. В результате формируется характер гипертрофированных качеств ответственности, склонности к порядку, детальному планированию деятельности, которые компенсируют качества постоянных сомнений, нерешительности, боязливости (педантичные личности, по К Леонгарду, и ананкастические психопаты). Детальное планирование поведения и деятельности во избежание ошибок и случайностей приводит, в свою очередь, к тому, что психастеник непременно анализирует и учитывает прошлое (и в этом плане он реалист), а живет наполненным страхами будущим (точнее, остро переживает его во всевозможных, главным образом маловероятных вариантах). В настоящем же времени он автоматически и хладнокровно, словно робот, выполняет намеченную программу. Поэтому его характеризуют как человека аналитического ума, но с «блеклой чувственностью». Психастеник компенсирует бесчувственность в отношении к реальному течению событий сентиментальностью, когда эти события остаются в прошлом, а также в отношении к событиям, которые разворачиваются в безопасном для него мире искусства (в книгах, фильмах, на подмостках театра — «над вымыслом слезами обольюсь»).

Детальное планирование поведения и деятельности во избежание ошибок и случайностей приводит, в свою очередь, к тому, что психастеник непременно анализирует и учитывает прошлое (и в этом плане он реалист), а живет наполненным страхами будущим (точнее, остро переживает его во всевозможных, главным образом маловероятных вариантах). В настоящем же времени он автоматически и хладнокровно, словно робот, выполняет намеченную программу. Поэтому его характеризуют как человека аналитического ума, но с «блеклой чувственностью». Психастеник компенсирует бесчувственность в отношении к реальному течению событий сентиментальностью, когда эти события остаются в прошлом, а также в отношении к событиям, которые разворачиваются в безопасном для него мире искусства (в книгах, фильмах, на подмостках театра — «над вымыслом слезами обольюсь»).

[Одаренные дети и дисгармоничное развитие]

Обзор

. 1994 ноябрь; 1(11):1034-9.

[Статья в французский]

N Кэтлин-Антипофф 1 , F Poinso

принадлежность

- 1 Служба педопсихиатрии, больница Сент-Маргерит, Марсель, Франция.

- PMID: 7530561

Обзор

[Статья в французский]

N Catheline-Antipoff et al. Арка Педиатр. 1994 ноябрь

. 1994 ноябрь; 1(11):1034-9.

Авторы

N Кэтлин-Антипофф 1 , Ф Пуансо

принадлежность

- 1 Служба педопсихиатрии, больница Сент-Маргерит, Марсель, Франция.

- PMID: 7530561

Абстрактный

Одаренные дети подвержены психологическим расстройствам. Неясно, насколько эта психологическая хрупкость имеет конституциональное происхождение или приобретена в результате их интеллектуальной скороспелости. Тем не менее это оправдывает раннее выявление таких детей, зная, что психологические нарушения могут присутствовать в раннем возрасте и маскировать преждевременное интеллектуальное развитие. Об этом свидетельствует случай с трехлетней девочкой. Психометрические тесты следует проводить в индивидуальном порядке во избежание негативного воздействия аффективных и эмоциональных факторов; IQ выше 140 характеризует одаренных детей. Однако не менее важны тесты креативности, позволяющие выявить их высокую способность к оригинальности и креативности. Часто наблюдается неравномерное развитие интеллекта, аффективности и психомоторики, что может вызывать тревожные расстройства, навязчивое поведение и расстройства личности. Оказывается, чем выше IQ, тем больше психологическая хрупкость, причем эта хрупкость обычно важна при IQ выше 170. Обучение одаренных детей должно быть сосредоточено на развитии творчества и рефлексии, избегая утомительного обучения, основанного главным образом на запоминание и усвоение механизмов.

Неясно, насколько эта психологическая хрупкость имеет конституциональное происхождение или приобретена в результате их интеллектуальной скороспелости. Тем не менее это оправдывает раннее выявление таких детей, зная, что психологические нарушения могут присутствовать в раннем возрасте и маскировать преждевременное интеллектуальное развитие. Об этом свидетельствует случай с трехлетней девочкой. Психометрические тесты следует проводить в индивидуальном порядке во избежание негативного воздействия аффективных и эмоциональных факторов; IQ выше 140 характеризует одаренных детей. Однако не менее важны тесты креативности, позволяющие выявить их высокую способность к оригинальности и креативности. Часто наблюдается неравномерное развитие интеллекта, аффективности и психомоторики, что может вызывать тревожные расстройства, навязчивое поведение и расстройства личности. Оказывается, чем выше IQ, тем больше психологическая хрупкость, причем эта хрупкость обычно важна при IQ выше 170. Обучение одаренных детей должно быть сосредоточено на развитии творчества и рефлексии, избегая утомительного обучения, основанного главным образом на запоминание и усвоение механизмов. Раннее вмешательство рекомендуется в случае психологических и поведенческих нарушений, как попытка предотвратить риск патологической психологической организации.

Раннее вмешательство рекомендуется в случае психологических и поведенческих нарушений, как попытка предотвратить риск патологической психологической организации.

Похожие статьи

[Интеллектуально не по годам развитые дети].

Террасье JC. Террасьер Ж.К. Арка Педиатр. 2009 Декабрь; 16 (12): 1603-6. doi: 10.1016/j.arcped.2009.07.019. Epub 2009 3 сентября. Арка Педиатр. 2009. PMID: 19733038 Французский.

[Одаренные дети].

Ру-Дюфор Л. Ру-Дюфор Л. Детский психиатр. 1982;25(1):27-149. Детский психиатр. 1982. PMID: 6180447 Французский. Аннотация недоступна.

Воспитание одаренных и талантливых детей: каковы ключевые вопросы поведения детей и воспитания?

Моравска А.

, Сандерс М.Р.

Моравска А. и др.

Aust NZJ Психиатрия. 2008 г., сен; 42 (9): 819-27. дои: 10.1080/00048670802277271.

Aust NZJ Психиатрия. 2008.

PMID: 18696287

, Сандерс М.Р.

Моравска А. и др.

Aust NZJ Психиатрия. 2008 г., сен; 42 (9): 819-27. дои: 10.1080/00048670802277271.

Aust NZJ Психиатрия. 2008.

PMID: 18696287Помощь в устройстве в школу и вмешательстве для детей с особыми потребностями — от инвалидов до одаренных.

Сигер К., Асевес Дж. Сигер К. и др. Прим Уход. 1995 март; 22(1):51-68. Прим Уход. 1995. PMID: 7777637 Обзор.

В интересах общества.

Харрис В.В., Либерман А.Ф., Маранс С. Харрис В.В. и др. J Детская психологическая психиатрия. 2007 март-апрель;48(3-4):392-411. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01732.x. J Детская психологическая психиатрия. 2007. PMID: 17355403 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Связь между интеллектом и тревогой: связь с подкорковым метаболизмом белого вещества.

Коплан Д.Д., Ходулик С., Мэтью С.Дж., Мао Х, Хоф П.Р., Горман Д.М., Шунгу Д.К. Коплан Дж.Д. и соавт. Фронт Эвол Нейроски. 2012 1 февраля; 3:8. doi: 10.3389/fnevo.2011.00008. Электронная коллекция 2011. Фронт Эвол Нейроски. 2012. PMID: 22347183 Бесплатная статья ЧВК.

Влияние несоответствия IQ на исполнительную функцию при высокофункциональном аутизме: взгляд на двойную исключительность.

Kalbfleisch ML, Loughan AR. Kalbfleisch ML, et al. J Аутизм Dev Disord. 2012 март;42(3):390-400. doi: 10.1007/s10803-011-1257-2. J Аутизм Dev Disord. 2012. PMID: 21503796

Типы публикаций

термины MeSH

Определениев кембриджском словаре английского языка

Дополнительные изменения направлены на решение проблем, связанных с « дисгармония » среди доверенных лиц, в том числе планируется провести ориентацию на новых доверенных лиц.

Из Чикаго Трибьюн

Безусловно, все религии столкнулись с проблемой расовой и социальной дисгармонии и справились с ней с разной степенью успеха.

От Huffington Post

Мы также должны отказывать в аудиенции тем, кто стремится использовать этот досадный инцидент для разжигания расовой дисгармонии и ксенофобии.

Из International Business Times

Эта конкуренция создала своего рода дисгармонию в экосистеме.

От голливудского репортера

Мы привязываемся к дисгармония , начинают страдать и приспосабливаются к диссонирующим нотам как к норме.

От Хаффингтон Пост

Большая часть дисгармонии была выставлена на всеобщее обозрение.

От Рейтер

Как сотворенные, случайные вещи, люди пребывают в рассеянии, беспорядке, дисгармонии , диссонансе и разладе.

От Хаффингтон Пост

Музыка для моих ушей, эти переплетенные нити, которые Вы так умело описываете, — какая-то гармония в растущем море дисгармонии .

Из National Geographic

Если мы этого не сделаем, мы потеряем то, что могли бы иметь, и создадим дисгармония из-за слишком большого внимания к одной области и пренебрежения другой.

От Хаффингтон Пост

Захват земли вызывает социальную дисгармонию .

От CNN

Если слишком много дисгармонии и конфликтов, и все наши навыки решения проблем, включая получение экспертного совета, не помогли, возможно, пришло время отпустить ситуацию.

От Хаффингтон Пост

Кроме того, пациенты, столкнувшиеся с запущенным раком, могут испытывать состояние дисбаланса и дисгармония .

Из Кембриджского корпуса английского языка

Эти и другие вопросы подсказывают, каким образом дисгармония может войти в детско-родительские отношения.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Разлад во взаимоотношениях с помещиком сопровождался дисгармонией в отношениях взаимности с природой.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Во-вторых, движение за политкорректность несет ответственность за создание дисгармонии и социальных разногласий.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете.

, Сандерс М.Р.

Моравска А. и др.

Aust NZJ Психиатрия. 2008 г., сен; 42 (9): 819-27. дои: 10.1080/00048670802277271.

Aust NZJ Психиатрия. 2008.

PMID: 18696287

, Сандерс М.Р.

Моравска А. и др.

Aust NZJ Психиатрия. 2008 г., сен; 42 (9): 819-27. дои: 10.1080/00048670802277271.

Aust NZJ Психиатрия. 2008.

PMID: 18696287