Естественная или гуманитарная наука психология: Как Вы считаете, психология это естественная или гуманитарная наука?

6.1 Статус психологии как естественной Науки. История психологии

6.1 Статус психологии как естественной Науки

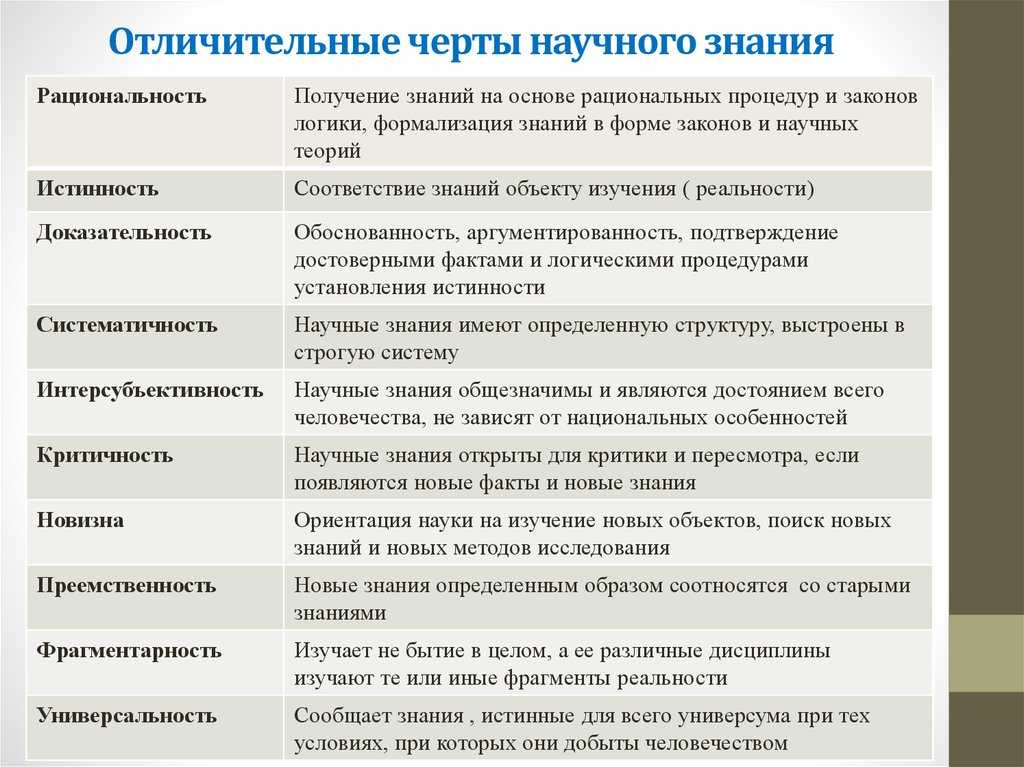

Сейчас, когда психология присутствует во всех сферах человеческой жизни, существование такой науки ни у кого не вызывает удивления. Однако в прошлом психологам пришлось потратить много усилий, чтобы придать своей дисциплине черты естественной науки. Они это делали потому, что значение и ценность их деятельности для них определялись ее научностью. В предшествующих главах уже представлены важные вехи на этом пути: исследования физиологии нервной системы, возникновение эволюционной теории и функционализма, работы Вундта и ранняя история экспериментальной психологии, наконец, исследования интеллектуальных способностей с помощью математических методов. Именно в надежде создать подлинную науку ученые в конце XIX в. заговорили о «новой психологии». В этой главе мы продолжим рассматривать историю того, как психология пыталась стать естественной наукой.

Это не прямолинейная история: стремление достичь статуса науки не объединило психологию.

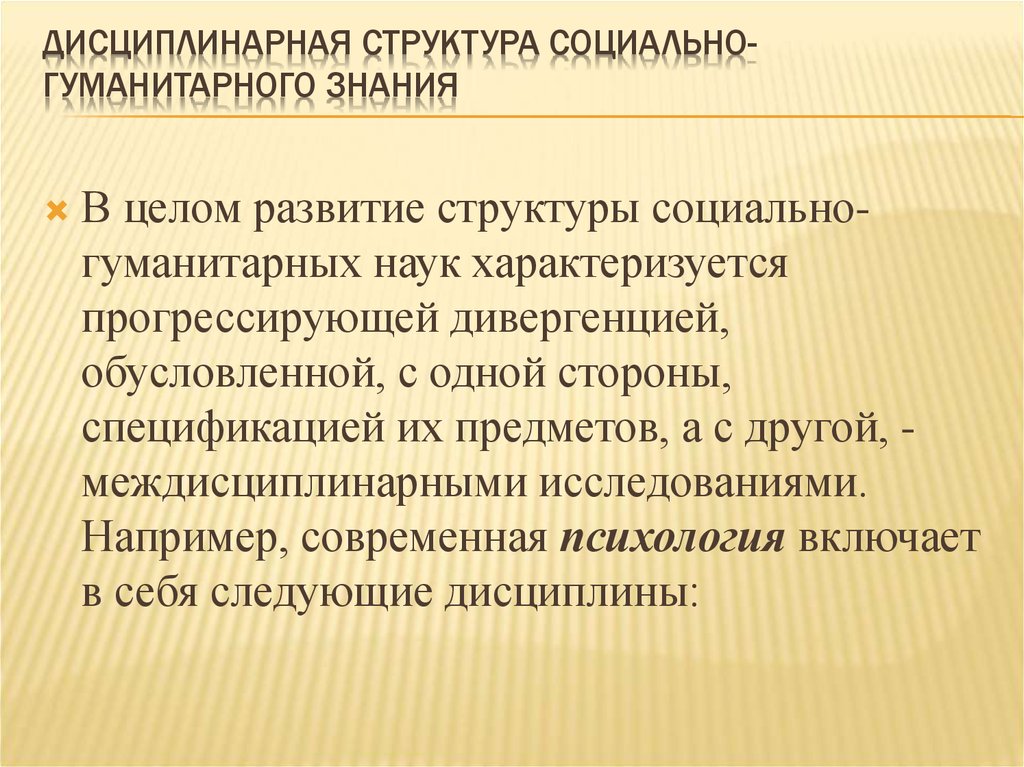

Ставя целью теоретическую интеграцию, нужно учесть, что ни одна крупная отрасль знания, включая физику, никогда не достигала такого состояния. Если детально рассмотреть столетнюю историю развития психологии, то станет очевидной тенденция к теоретической и предметной раздробленности (и нарастающему обособлению «специализаций»), а не к интеграции» [111, с. 92–93].

Ставя целью теоретическую интеграцию, нужно учесть, что ни одна крупная отрасль знания, включая физику, никогда не достигала такого состояния. Если детально рассмотреть столетнюю историю развития психологии, то станет очевидной тенденция к теоретической и предметной раздробленности (и нарастающему обособлению «специализаций»), а не к интеграции» [111, с. 92–93].

Тем не менее психологи неоднократно претендовали на основание единой объективной науки. Эти притязания вовсе не ограничивались бихевиоризмом в США, с которым их связывали многие англоязычные авторы. Их можно найти у немецких авторов, утверждавших, что существуют методы, которые позволяют объективно описывать сознание (а феноменологи, к тому же, думали, что объективное исследование разума служит фундаментом для науки вообще). Попытки создать объективную психологию в большинстве своем заключались в следовании образцу естественных наук, в частности рассмотрении предмета психологии — психики, — по аналогии с физическим объектом и использовании жесткой причинно-следственной модели объяснения, примерно такой, как в механике.

Каждый раздел этой главы посвящен какой-то одной из попыток психологии (мы рассмотрим наиболее значительные) добиться статуса науки. Речь пойдет о трех направлениях, наметившихся в XX в.: бихевиоризме, поборником которого был интересный, но подчас склонный к крайностям, психолог Уотсон; необихевиоризме 1930— 1940-х гг., представители которого утверждали, что опираются на философию науки, логический позитивизм и опе- рационализм; гештальтпсихологии, появившейся в Германии перед Первой мировой войной и процветавшей там в 1920-е гг.

Этим трем направлениям предшествовала экспериментальная психология сознания, опиравшаяся на самоотчет, уже обсуждавшаяся выше (особенно в связи с Вундтом). Кроме того, бок о бок с ними продолжал существовать еще более ранний претендент на звание науки о психике — физиологическая психология. Это направление, в котором ключ к объективности видели в том, чтобы рассматривать психику как производную от процессов, происходящих в нервной системе, основывалось на солидной и весьма престижной естественной науке — физиологии. Однако изучение мозга как органа мышления могло поставить под сомнение независимость психологии как отдельной предметной области, так как, по мнению некоторых ученых, став объективной, психология превратится в физиологию. Это серьезно беспокоило целое поколение психологов, которые в конце XIX в. пытались узаконить свои исследования как отдельную университетскую дисциплину. Для этого им нужно было показать, что у них есть объективные методы, отличающиеся от методов физиологии.

Вопрос о том, является ли психология наукой, был настолько животрепещущим, что иногда приводил к кризису идентичности: психологи с завистью смотрели на физиков, химиков или физиологов. Они стремились к объективности, присущей естественным наукам, и боялись, что не обладают ею.

Вундт, например, вывел мышление и язык за пределы эксперимента, хотя и не сомневался, что их изучение должно стать частью психологической науки. Но позже, особенно в США, из-за того, что эксперимент считали необходимым условием превращения психологии в точную науку, из сферы рассмотрения исключали проблемы, не поддающиеся экспериментальному изучению. Иногда психологи сосредоточивались на теме научения, что на практике означало экспериментальное изучение поведения крыс, — и почти полностью исключали из исследовании мышление, язык или воображение человека. Психология была своеобразной наукой, поскольку определялась своими методами в большей степени, чем предметом своего исследования. Критики сомневались, что только методы при отсутствии связного и рационально обоснованного содержания могут быть достаточными для построения научной дисциплины. Однако мы должны признавать как историческую реальность, что психология была озабочена прежде всего своей методологией, и отмечать, когда эта озабоченность, даже привнося некую строгость в исследование, вела к исключению из рассмотрения тех или иных тем.

Вундт, например, вывел мышление и язык за пределы эксперимента, хотя и не сомневался, что их изучение должно стать частью психологической науки. Но позже, особенно в США, из-за того, что эксперимент считали необходимым условием превращения психологии в точную науку, из сферы рассмотрения исключали проблемы, не поддающиеся экспериментальному изучению. Иногда психологи сосредоточивались на теме научения, что на практике означало экспериментальное изучение поведения крыс, — и почти полностью исключали из исследовании мышление, язык или воображение человека. Психология была своеобразной наукой, поскольку определялась своими методами в большей степени, чем предметом своего исследования. Критики сомневались, что только методы при отсутствии связного и рационально обоснованного содержания могут быть достаточными для построения научной дисциплины. Однако мы должны признавать как историческую реальность, что психология была озабочена прежде всего своей методологией, и отмечать, когда эта озабоченность, даже привнося некую строгость в исследование, вела к исключению из рассмотрения тех или иных тем.

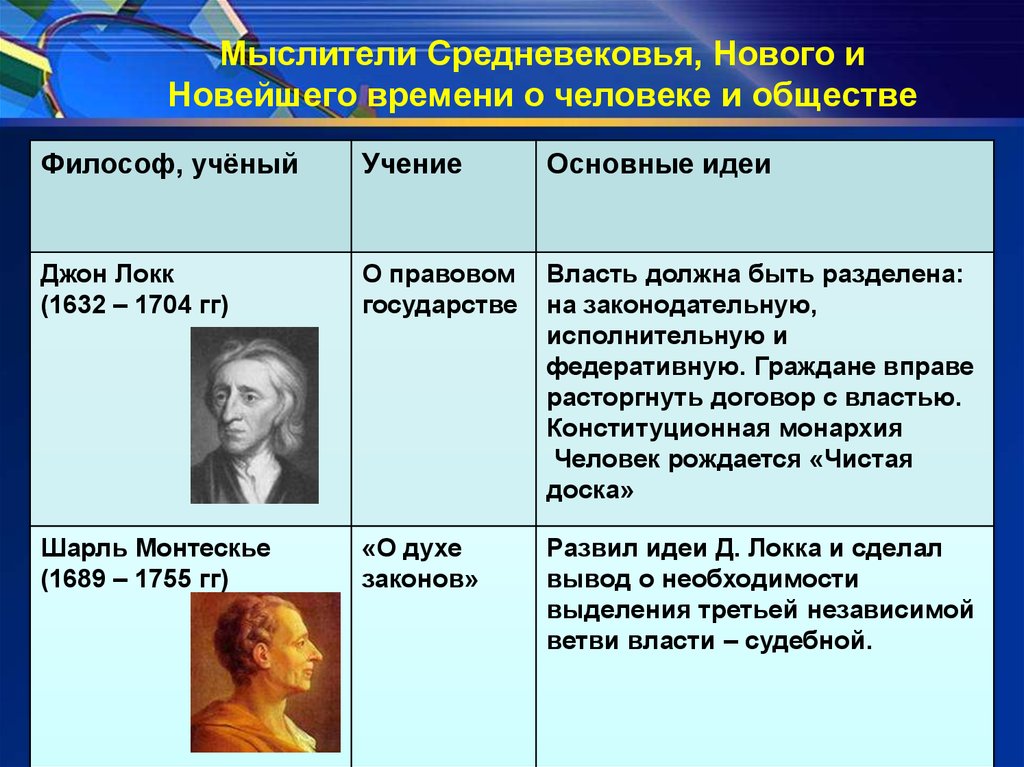

Ученые XIX в., от Конта до Гальтона, противопоставляли состояние знания о физической природе и состояние знания о человеческой природе и обществе. Оглядываясь назад, они видели научную революцию, преобразившую знание о физической природе в XVII в. и продолжавшую свое победное шествие в сфере знания о биологической природе в XIX в. Они были готовы продолжать это движение и завершить революцию человеческой мысли, создав точные науки о человеке. Вооруженные научным методом, они верили, что путь к самопознанию преграждает только вековое невежество, вросшее в язык, традиции общества и консервативные институты. Перед ними открывались захватывающие перспективы: после столетий интеллектуальных скитаний и материальных страданий человечество встало, наконец, на истинный путь науки. Это было вдохновляющее и грандиозное видение. На практике создание объективной науки было делом прозаическим, оно требовало продолжительного экспериментального исследования, скрупулезного наблюдения и количественного анализа.

Попытка сделать психологию естественной наукой опиралась на предположение о том, что у нее есть предмет, наблюдаемый, измеряемый и познаваемый так, как познаются физические объекты. Психологи отрицали любые оговорки, что человек в каком-то смысле не физический объект или что его особенности скорее качественны, нежели количественны. Подобные оговорки ставили все предприятие под удар. Европейские направления — геш- тальтпсихологця и феноменологическая психология — пытались разрешить этот вопрос с помощью философских споров о природе научного знания. В противоположность им бихевиористы и многие физиологические психологи поддерживали точку зрения о том, что люди и в самом деле являются физическими объектами, и поэтому верили, что нет никаких внутренних препятствий для интеграции психологии в естественно-научное видение мира. Стремление понять и измерить человека как физический объект имело последствия для психологии как предметной области и для житейских представлений людей о себе и других. В современном мире оно имеет огромное значение, и я вернусь к этому в заключительной главе.

Подобные оговорки ставили все предприятие под удар. Европейские направления — геш- тальтпсихологця и феноменологическая психология — пытались разрешить этот вопрос с помощью философских споров о природе научного знания. В противоположность им бихевиористы и многие физиологические психологи поддерживали точку зрения о том, что люди и в самом деле являются физическими объектами, и поэтому верили, что нет никаких внутренних препятствий для интеграции психологии в естественно-научное видение мира. Стремление понять и измерить человека как физический объект имело последствия для психологии как предметной области и для житейских представлений людей о себе и других. В современном мире оно имеет огромное значение, и я вернусь к этому в заключительной главе.

Одержимость психологов методологией отражала то, что они воспринимали как отсталость своей области от естественных наук: специфическую неподатливость людей как предмета исследования и подчиненность психологии практическим нуждам, особенно потребностям образования. Но отнюдь не все исследова- ни я руководствовались формальными методами; множество работ были в высшей степени эклектичными. Частично это отражает общую особенность науки: то, что ученые, особенно в профессиональных научных изданиях, говорят о том, что они делают, и то, что они действительно делают, — это разные вещи. Но это еще не объясняет — ни исторически, ни социологически, — в каких случаях и почему психологи делают явный акцент на формальных методах. В этом смысле полезно будет сравнить «неформальную» психологию в Великобритании и «формальный» бихевиоризм в США.

Но отнюдь не все исследова- ни я руководствовались формальными методами; множество работ были в высшей степени эклектичными. Частично это отражает общую особенность науки: то, что ученые, особенно в профессиональных научных изданиях, говорят о том, что они делают, и то, что они действительно делают, — это разные вещи. Но это еще не объясняет — ни исторически, ни социологически, — в каких случаях и почему психологи делают явный акцент на формальных методах. В этом смысле полезно будет сравнить «неформальную» психологию в Великобритании и «формальный» бихевиоризм в США.

Чарльз Майерс обучал студентов психофизическим экспериментам в Кембридже (Англия) в начале XX в. и использовал свой опыт во время Первой мировой войны, когда работал над акустическими методами обнаружения подводных лодок. Ранее, вместе со своим учителем Уильямом Риверсом (William Н. R. Rivers, 1864–1922) и еще одним студентом, Мак-Дугаллом (о нем будет говориться ниже в связи с социальной психологией), Майерс участвовал в антропологической экспедиции в Торресов пролив между Новой Гвинеей и Австралией. Здесь впервые, по словам организатора экспедиции Альфреда Хаддона (Alfred С. Haddon, 1855–1940), «психологи со специальной подготовкой, пользуясь адекватным оборудованием, провели наблюдения над отсталыми людьми в их собственной стране» [цит. по: 93, с. 173]. Риверс и его студенты в основном изучали сенсорное восприятие, и из-за культурного разрыва между экспериментаторами и объектом исследования полученные ими результаты не представляли большой ценности. Нам здесь важно то, что исследования Майерса и других психологов в Торресовом проливе иллюстрируют, как вырабатывалась экспериментальная техника в Великобритании: шаг за шагом, как ремесло, в соответствии с конкретными местными условиями и специфическими задачами, интеллектуальными и практическими. Те же характеристики легко обнаруживаются и в развитии институциональной структуры психологии. После войны в сфере интересов Майерса оказались инженерная психология и психология труда.

Здесь впервые, по словам организатора экспедиции Альфреда Хаддона (Alfred С. Haddon, 1855–1940), «психологи со специальной подготовкой, пользуясь адекватным оборудованием, провели наблюдения над отсталыми людьми в их собственной стране» [цит. по: 93, с. 173]. Риверс и его студенты в основном изучали сенсорное восприятие, и из-за культурного разрыва между экспериментаторами и объектом исследования полученные ими результаты не представляли большой ценности. Нам здесь важно то, что исследования Майерса и других психологов в Торресовом проливе иллюстрируют, как вырабатывалась экспериментальная техника в Великобритании: шаг за шагом, как ремесло, в соответствии с конкретными местными условиями и специфическими задачами, интеллектуальными и практическими. Те же характеристики легко обнаруживаются и в развитии институциональной структуры психологии. После войны в сфере интересов Майерса оказались инженерная психология и психология труда.

Другой британский психолог, Фредерик Бартлетт (Frederic С. Bartlett, 1886–1969), руководил лабораторией в Кембридже и развивал концепцию психологии, принципиально отличавшуюся от тех, которых придерживались Спирмен и Бёрт в Лондоне или его коллеги в Северной Америке. В основной книге Бартлетта «Запоминание. Исследование по экспериментальной и социальной психологии» (Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology, 1932) нет ни статистики, ни поведения. Позже он писал: «Ученый-экспериментатор по природе своей и на практике оппортунистичен… Экспериментатор должен строго использовать научные методы, но его не должна волновать методология как набор общих принципов» [45, с. 132–133]. Это были самоуверенные слова человека, который на протяжении многих лет был единственным психологом, состоявшим в Лондонском Королевском Обществе. В работе Бартлетта о запоминании связывались воедино процессы восприятия, узнавания и воспроизведения с акцентом на умственных схемах и эмоциональном отношении, привносимых человеком в выполнение задания. В конечном счете Бартлетт описывал психологические процессы как социальную активность, хотя и следуя духу естественно-научного исследования, благодаря которому его дисциплина заслужила уважение в Великобритании.

Bartlett, 1886–1969), руководил лабораторией в Кембридже и развивал концепцию психологии, принципиально отличавшуюся от тех, которых придерживались Спирмен и Бёрт в Лондоне или его коллеги в Северной Америке. В основной книге Бартлетта «Запоминание. Исследование по экспериментальной и социальной психологии» (Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology, 1932) нет ни статистики, ни поведения. Позже он писал: «Ученый-экспериментатор по природе своей и на практике оппортунистичен… Экспериментатор должен строго использовать научные методы, но его не должна волновать методология как набор общих принципов» [45, с. 132–133]. Это были самоуверенные слова человека, который на протяжении многих лет был единственным психологом, состоявшим в Лондонском Королевском Обществе. В работе Бартлетта о запоминании связывались воедино процессы восприятия, узнавания и воспроизведения с акцентом на умственных схемах и эмоциональном отношении, привносимых человеком в выполнение задания. В конечном счете Бартлетт описывал психологические процессы как социальную активность, хотя и следуя духу естественно-научного исследования, благодаря которому его дисциплина заслужила уважение в Великобритании.

Для Бартлетта было очевидно, что субъективное измерение является частью психологических процессов: «Каше именно образы появляются и когда они возникают, во многом определяется природой интересов субъекта, его активным и пристрастным отношением [к миру]. Мы столкнемся с этим снова и снова» [44, с. 38]. По его мнению, психологическое исследование делает объективным не метод, а изобретательность, с которой исследователь- экспериментатор проверяет свои гипотезы, сформулированные на основе четких вопросов. Подход Бартлетта сохранял концептуальный анализ как часть критического аппарата науки, но исключал великие проекты создания единой психологии. Сравнивать работу Бартлетта с тем, что происходило в это время в США, значит сравнивать стиль малочисленной, но блестящей британской научной элиты со стилем огромного и общедоступного профессионального сообщества за океаном. Что касается первой, то методом в ней считалось искусство, которым владели несколько исследователей, закончивших Кембридж. В последней же формальные психологические методы и прозрачные процедуры исследования ставили всех в равное положение.

В последней же формальные психологические методы и прозрачные процедуры исследования ставили всех в равное положение.

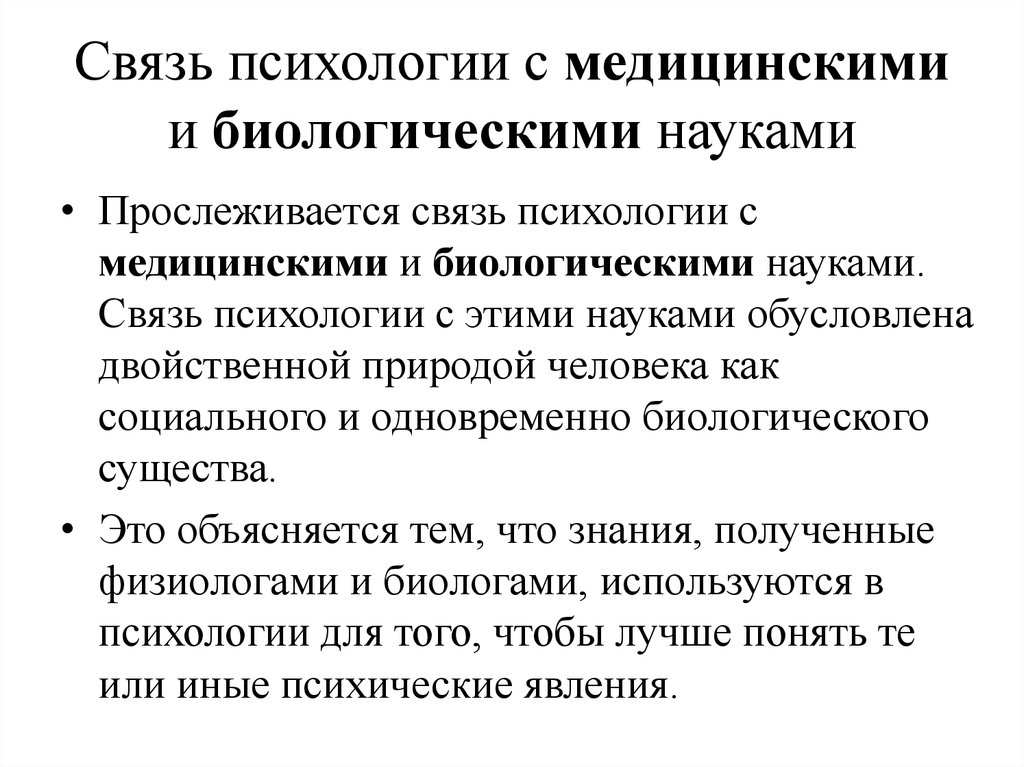

Британские исследователи усомнились в том, что формализм в методах и исключение упоминаний о психике и сознании — необходимое условие научности. Бихевиористы же отбросили сомнения и перешли к формальным методам и нементалистскому языку. Оба направления, однако, предусматривали дистанцирование психологии от физиологической психологии, которая выступила с собственной концепцией превращения психологии в точную науку. Эти ее притязания имели большой резонанс. Ведь физиология в конце XIX в. обладала непререкаемым авторитетом как естественная наука; она была дисциплиной, представлявшей непосредственную практическую ценность для медицины, и в ней были впервые выработаны и применены многие экспериментальные техники, которые потом использовали первые психологи. Интеллектуальные и социальные отношения психологии с физиологией в начале XX в. были двойственными и напряженными.

1. Предмет социальной психологии и этапы становления этой науки

1. Предмет социальной психологии и этапы становления этой науки Возникнув на стыке наук психологии и социологии, социальная психология до сих пор сохраняет особый статус. Такая неоднозначность положения дисциплины имеет много причин. Одна из них – существование класса

1.2. Зарождение дифференциальной психологии как науки

1.2. Зарождение дифференциальной психологии как науки Основателем дифференциально-психофизиологического направления как самостоятельной научной дисциплины считается Уильям Штерн. В 1900 г. он выпустил книгу «О психологии индивидуальных различий: идеи к

Лекция № 1. Общая характеристика психологии как науки

Лекция № 1. Общая характеристика психологии как науки

Известному немецкому психологу XIX в. Герману Эббингаузу принадлежит афоризм: «Психология имеет долгое прошлое и краткую историю». Эти слова как нельзя лучше отражают суть исторического развития отрасли

Общая характеристика психологии как науки

Известному немецкому психологу XIX в. Герману Эббингаузу принадлежит афоризм: «Психология имеет долгое прошлое и краткую историю». Эти слова как нельзя лучше отражают суть исторического развития отрасли

2.2. Оформление юридической психологии как науки

2.2. Оформление юридической психологии как науки Конец XIX и начало XX в. связаны с интенсивным развитием психологии, психиатрии и ряда юридических дисциплин (в первую очередь — уголовного права). Ряд ученых, представлявших эти науки в тот период, занимали прогрессивные

10. Зарождение и развитие психологии как науки

10. Зарождение и развитие психологии как науки

Зарождение науки как самостоятельной области духовной жизни связано с возникновением классового общества. Психические явления стали предметом философских работ. В философии Древней Греции сложились две диаметрально

В философии Древней Греции сложились две диаметрально

39 ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК ОПЫТНОЙ НАУКИ

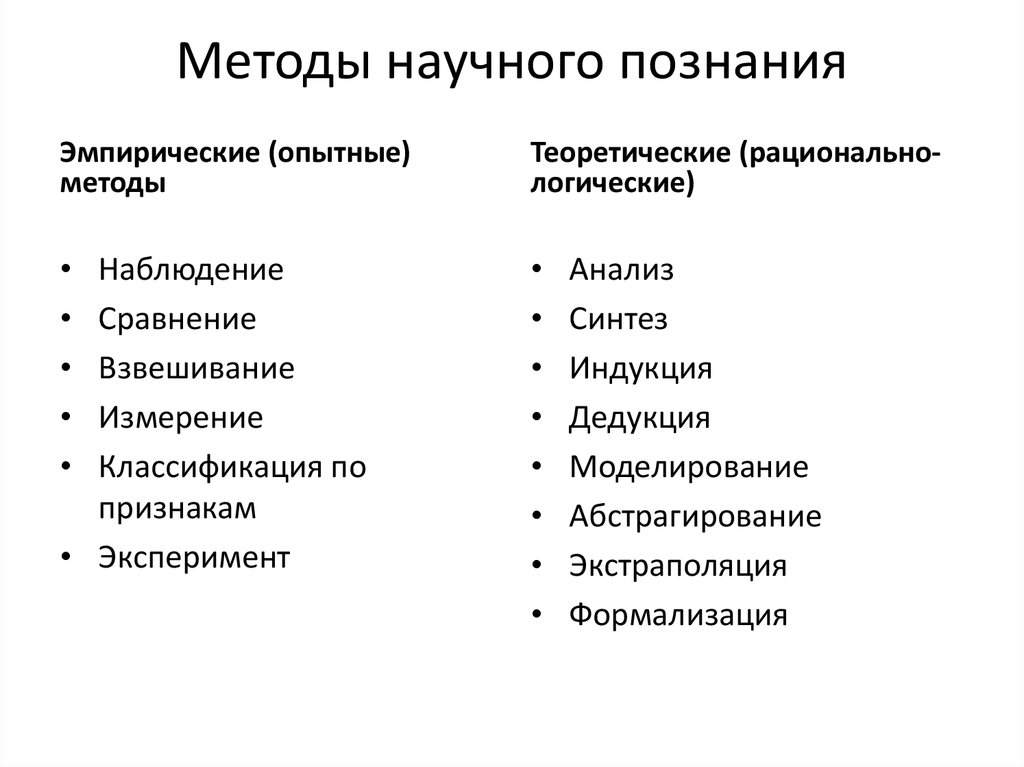

39 ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК ОПЫТНОЙ НАУКИ Каждая область научного знания является экспериментальной и проявляется в двух аспектах. Исторический. Делится на два главных этапа:1) донаучное исследование закономерностей в той или иной сфере;2) научное изучение

43 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ

43 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ Чем благополучнее осуществлялась в психологии эмпирическая деятельность, резко увеличивая поле осваиваемых психологией явлений, тем очевиднее становилась несостоятельность ее вариаций

2. Становление психологии как науки

2. Становление психологии как науки

1. Развитие психологии с древнейших времен до середины XIX века.2. Становление психологии как самостоятельной науки.3. Современные психологические концепции.1. Интерес к проблемам, которые относятся к разряду психологических, возник у

Становление психологии как науки

1. Развитие психологии с древнейших времен до середины XIX века.2. Становление психологии как самостоятельной науки.3. Современные психологические концепции.1. Интерес к проблемам, которые относятся к разряду психологических, возник у

Предмет и задачи психологии как науки

Предмет и задачи психологии как науки Уяснение природы психического определяет теоретические задачи психологии, специфику психологического познания. Анализ любого психического явления показывает, что осознание — а значит, всякое, даже наивное познание — психических

Оформление психологии как экспериментальной науки

Оформление психологии как экспериментальной науки

Переход от знания к науке, который для ряда областей должен быть отнесен к XVIII в., а для некоторых (как-то механика) еще к XVII в. , в психологии совершается к середине XIX в. Лишь к этому времени многообразные психологические

, в психологии совершается к середине XIX в. Лишь к этому времени многообразные психологические

К истории психологии как науки

К истории психологии как науки Психология как наука имеет очень короткую историю. Однако первые попытки описать психическую жизнь человека и объяснить причины человеческих поступков коренятся в далеком прошлом. Так, например, еще в древности врачи понимали, что для

1. Развитие психологии как науки

1. Развитие психологии как науки Известному немецкому психологу XIX в. Герману Эб-бингаузу принадлежит афоризм: «Психология имеет долгое прошлое и краткую историю». Эти слова как нельзя лучше отражают суть исторического развития отрасли психологического знания. Ведь как

Естественно-научная и гуманитарная стратегии в психологии — Студопедия

Поделись

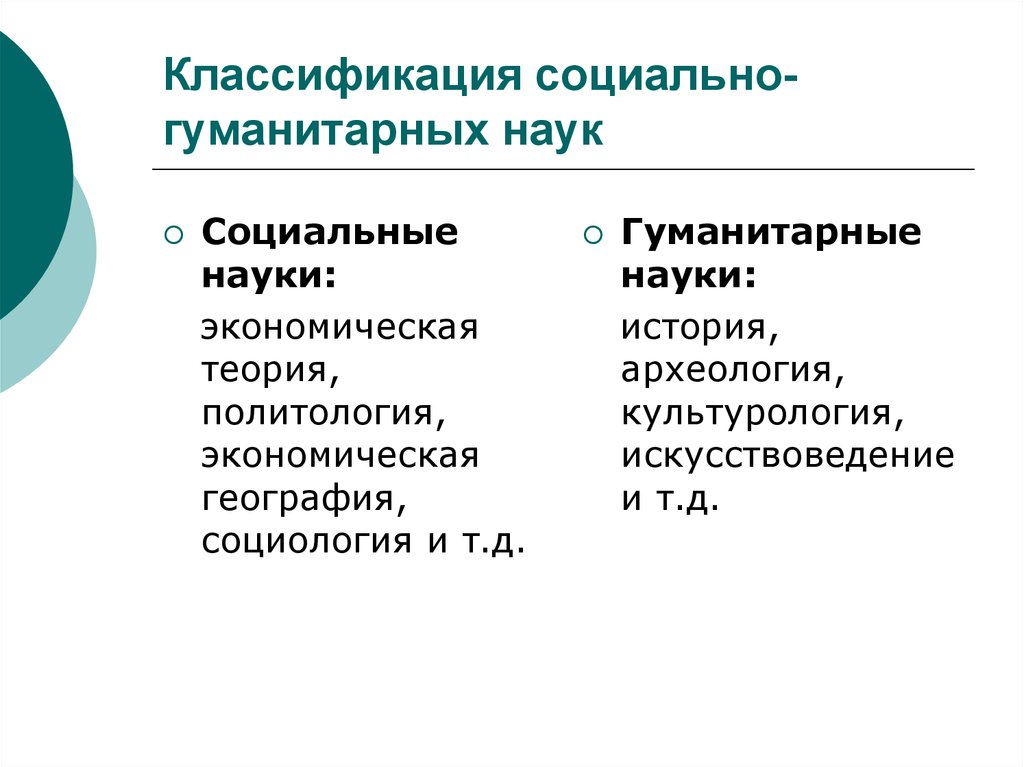

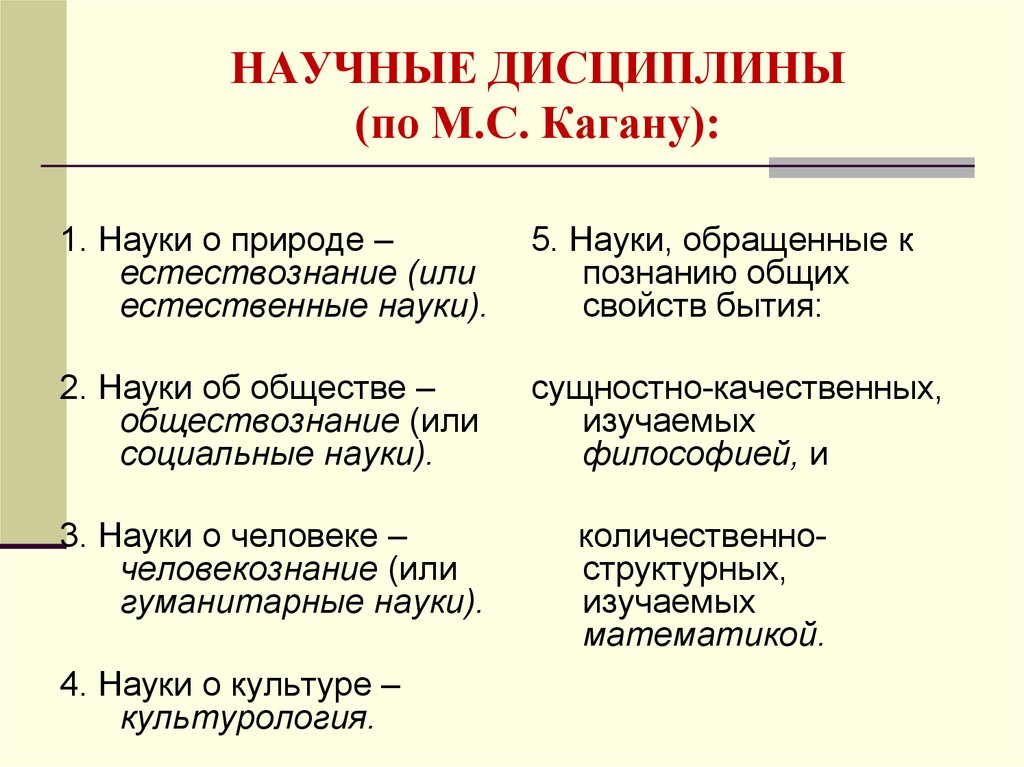

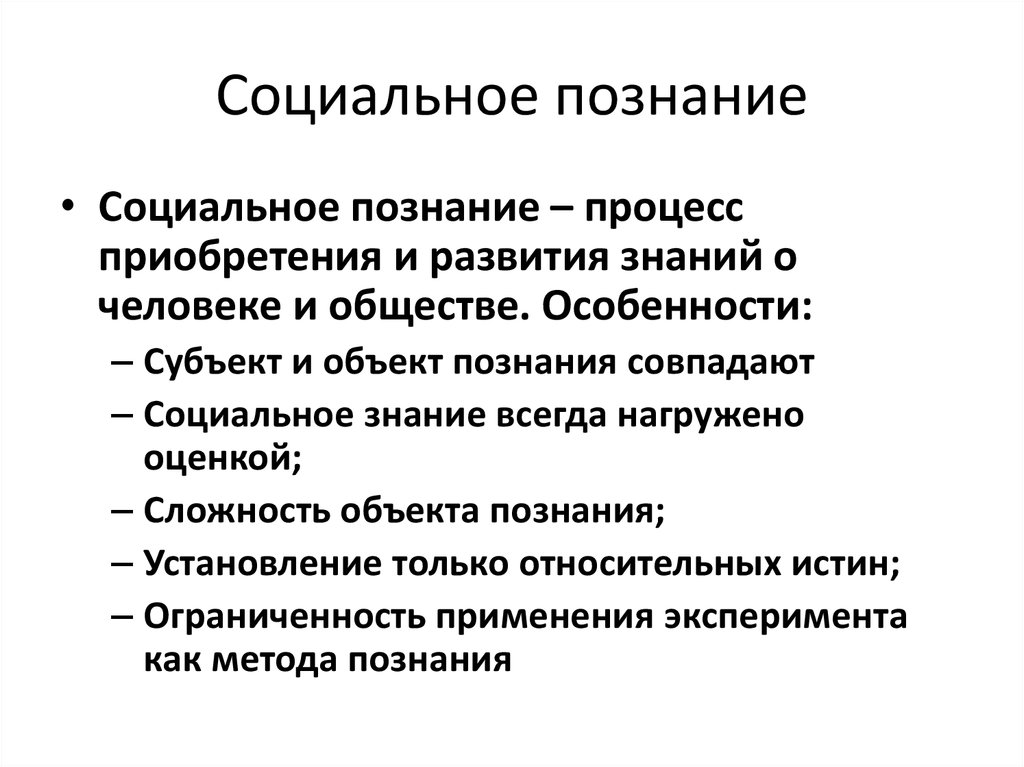

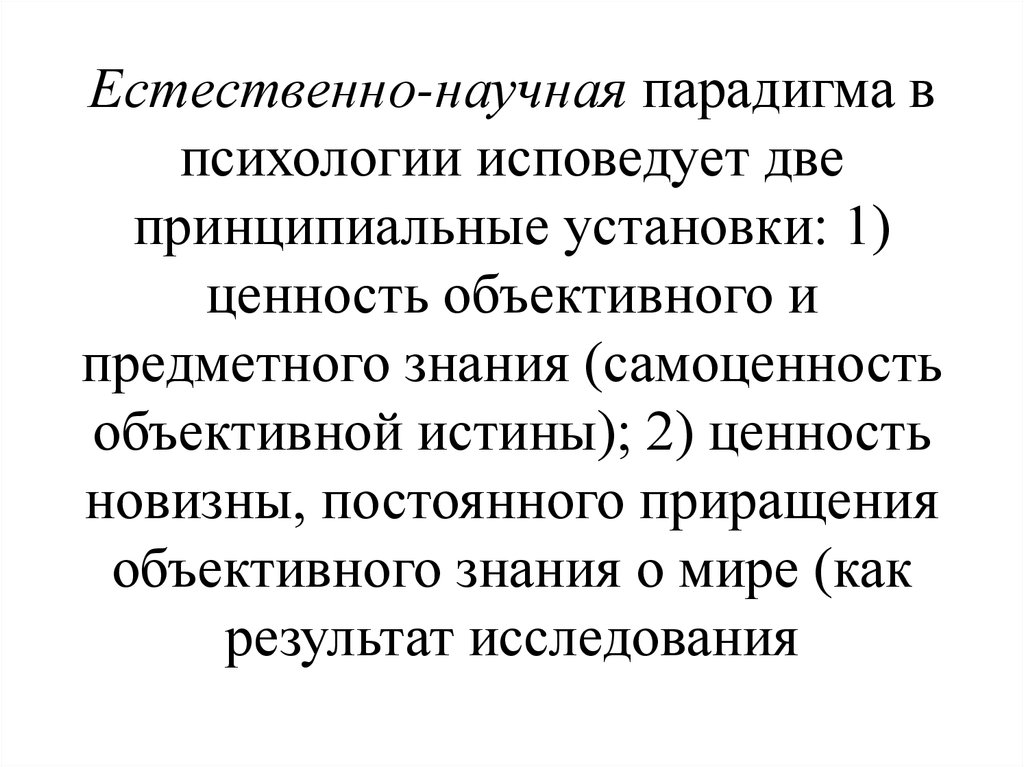

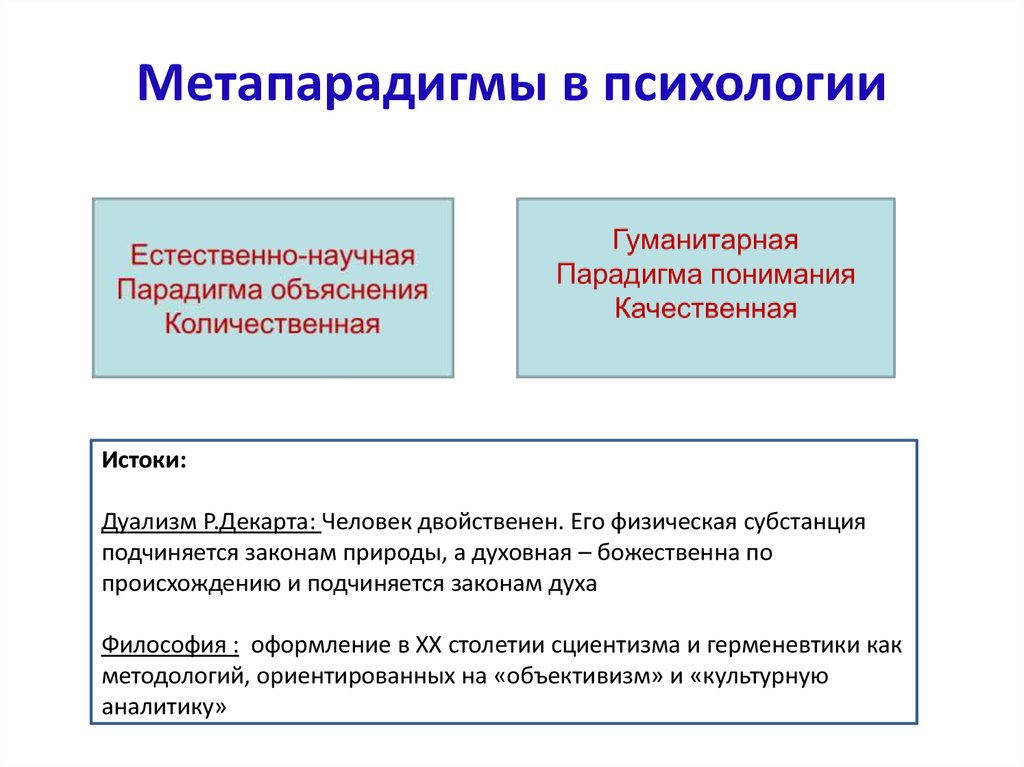

Мы придерживаемся идеи единства психологии как науки — несмотря на многообразие решаемых ею проблем и весьма различающиеся друг от друга подходы к их решению. Однако далеко не все психологи разделяют подобное мнение. Многие считают, что существуют две разные психологии: психология как естественная наука и психология как гуманитарная наука. Соответственно различаются предметы и методы этих наук. В данном параграфе мы попытаемся понять, откуда возникла эта идея и какое современное оформление она имеет.

Однако далеко не все психологи разделяют подобное мнение. Многие считают, что существуют две разные психологии: психология как естественная наука и психология как гуманитарная наука. Соответственно различаются предметы и методы этих наук. В данном параграфе мы попытаемся понять, откуда возникла эта идея и какое современное оформление она имеет.

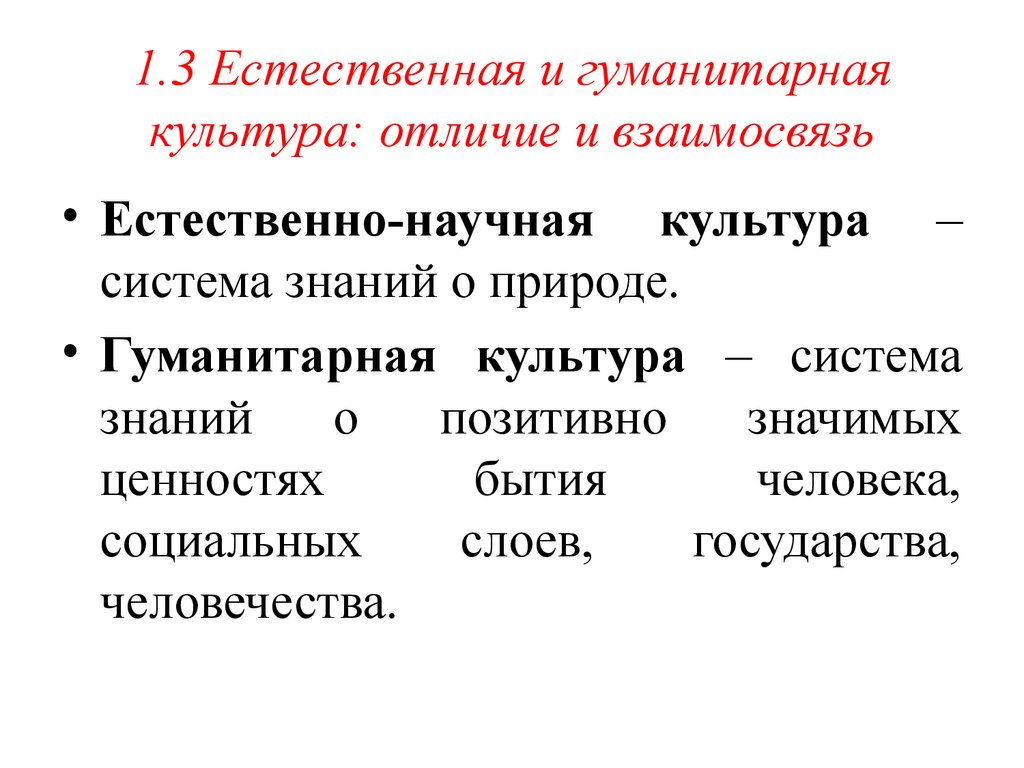

Идея разделения психологии на две разные науки, каждая из которых имеет свой предмет и свою методологию, возникла в конце XIX в. в работах немецкого философа и психолога Вильгельма Дильтея{Dilthey, 1833— 1911). Одну психологию В.Дильтей назвал объяснительной, понимая под ней современную ему интроспективную экспериментальную психологию в варианте «физиологической психологии» В. Вундта. Подобно физиологическим наукам, эта психология стремилась изучать явления сознания путем расчленения их на простейшие «атомы» (элементы) и последующего синтеза из этих «атомов сознания» (чаще всего таковыми назывались простейшие ощущения) более сложных, высших сознательных явлений. При этом считалось возможным найти и законы, управляющие соединением душевных элементов. По своей методологии эта психология близка к естественным наукам, в которых преобладает номотетический (т.е. законополагающий) подход1.

При этом считалось возможным найти и законы, управляющие соединением душевных элементов. По своей методологии эта психология близка к естественным наукам, в которых преобладает номотетический (т.е. законополагающий) подход1.

Другая психология, которую В.Дильтей считал необходимым создать, была названа им описательной. В качестве своего предмета она полагала целостную душевную жизнь, в том числе в ее высших проявлениях, недоступных экспериментальному изучению. Методы такой науки — описание и понимание душевной жизни индивида в ее целостности, уникальности и смысловой связи с ценно-

‘ Этот термин для обозначения методологии естественных наук предложил представитель Фрейбургской (Баденской) школы неокантианства немецкий философ Вильгельм Виндельбанд в 1894 г. в своей речи при вступлении в должность ректора Страсбургского университета. Он считал, что все естественные науки идут в своем изучении их объектов от частного к общему и пытаются отыскать общие законы изучаемых объектов, тогда как исторические науки — это науки о единичных, конкретных и неповторимых событиях, которые имели место лишь однажды. Метод этих последних наук может быть назван идиографическим (описывающим особенное). В принципе оба метода могут использоваться (и используются) в двух типах наук, но преобладающим в естественных науках является номотетический подход, тогда как гуманитарные науки в целом идиографичны.

Метод этих последних наук может быть назван идиографическим (описывающим особенное). В принципе оба метода могут использоваться (и используются) в двух типах наук, но преобладающим в естественных науках является номотетический подход, тогда как гуманитарные науки в целом идиографичны.

стями культуры. Для такой психологии характерен идиографиче-ский подход, как и для других наук о духе, например истории.

В XX в. эта идея двух психологии становится очень популярна и обсуждается фактически до сих пор как возможность сосуществования естественной и гуманитарной стратегий исследований в психологии. Рассмотрим, по каким возможным основаниям они разводятся психологами, придерживающимися подобной точки зрения. При этом мы опираемся на идеи М. М. Бахтина [6] и наши предыдущие работы [111].

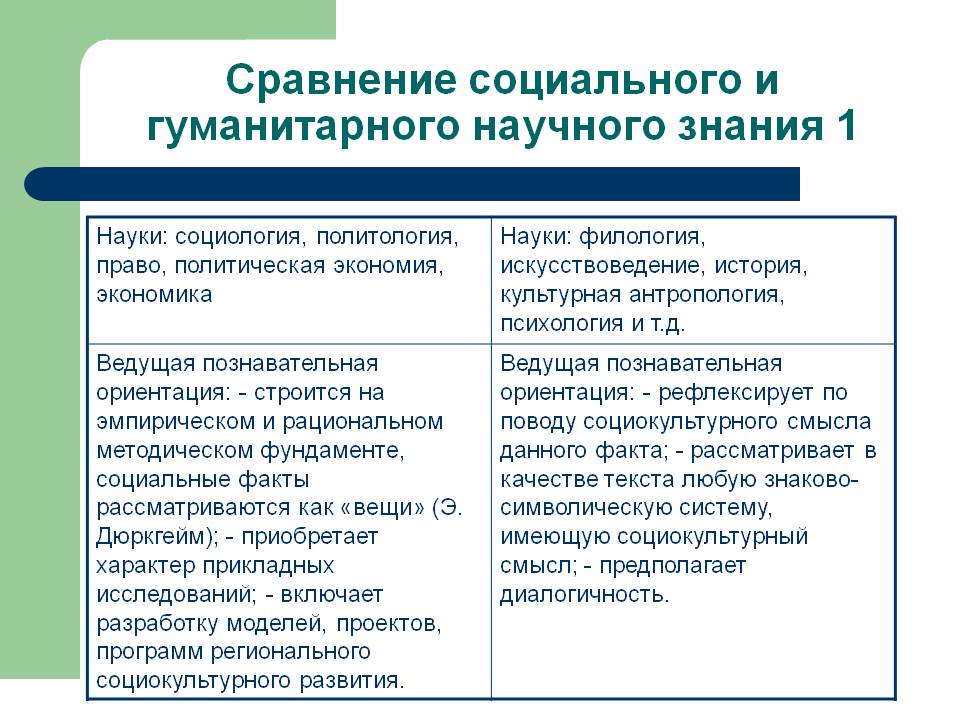

Согласно М.М.Бахтину, естественно-научный подход к человеку предполагает рассмотрение его как «вещи», тогда как гуманитарный ориентирован на изучение человека как «личности». Это означает, что в первом случае игнорируется субъектность человека. Он рассматривается как пассивный объект исследования, который можно изучать отстраненно, не вступая с ним во взаимодействие, более того, желательно устранить любое влияние на испытуемого в процессе его изучения. При этом считается возможным прогнозировать поведение человека, другими словами, исследователь, ориентированный на естественные науки, придерживается принципа причинного детерминизма. Главным предметом его интереса являются общие законы существования «вещи», а уникальная неповторимость ее существования игнорируется.

Он рассматривается как пассивный объект исследования, который можно изучать отстраненно, не вступая с ним во взаимодействие, более того, желательно устранить любое влияние на испытуемого в процессе его изучения. При этом считается возможным прогнозировать поведение человека, другими словами, исследователь, ориентированный на естественные науки, придерживается принципа причинного детерминизма. Главным предметом его интереса являются общие законы существования «вещи», а уникальная неповторимость ее существования игнорируется.

Напротив, гуманитарно ориентированного психолога интересует другой человек как личность, познать которую (раз он не «безгласная вещь») можно только диалогическим путем. Она постоянно изменяется, развивается (в том числе благодаря диалогам с ней психолога) и ведет себя весьма непредсказуемо. При этом в процессе диалога с ней психолог-гуманитарий не только не может элиминировать (вывести за скобки, игнорировать) себя как наблюдателя: в процессе взаимодействия с другим человеком он также изменяется и развивается. Наконец, в центре внимания психолога-гуманитария стоит не столько то, что роднит одного человека с другим (общее), сколько уникальное и неповторимое в личности.

Наконец, в центре внимания психолога-гуманитария стоит не столько то, что роднит одного человека с другим (общее), сколько уникальное и неповторимое в личности.

Соответственно предмету различается и методология двух типов психологического познания. В естественно-научной психологии преобладает объяснение (подведение наблюдаемого факта под общий закон), в гуманитарной — как метод постижения субъекта — предлагается понимание. Причем под этим последним подразумевается не понятийное, рациональное понимание, которое имеет место и в естественно ориентированной психологии и естественных науках вообще (предполагающее также «подведение под общее правило», формулируемое с точки зрения господствующих в обществе ценностей, т.е. оценку на основе имеющегося в обществе образца), а, как правило, понимание как вчувствование, интуитивное схватывание уникального душевного склада другого че-

ловека1. При этом подчеркивается, что в отличие от монологического объяснения понимание всегда диалогично.

Следует также упомянуть, что если для естественно-научной психологии более характерен принцип элементаризма (стремление расчленить изучаемую реальность на элементы как части целого и затем собрать из выделенных элементов целое), то для гуманитарно ориентированной психологии более характерен целостный подход, направленный на понимание и описание душевной жизни во всей ее полноте — так, как это представлено у великих писателей и философов.

Как конкретно проявляются вышеперечисленные различия в двух стратегиях в психологии, можно увидеть на примере двух одновременно возникших во второй половине XX в. направлений — гуманистической психологии и когнитивной психологии (см. главу 4). Они олицетворяют собой соответственно гуманитарную и естественно-научную стратегии исследований в современной психологической науке2.

Надо отметить, что выделение двух стратегий научного познания характерно не только для психологии, но и для многих других наук. Отслеживающие этот процесс философы и науковеды замечают, что в последнее время гуманитарный идеал научного познания (которому соответствуют неклассический и постнеклас-сический идеалы рациональности) постепенно вытесняет естественно-научный тип мышления даже в естественных науках [99]. Некоторые наблюдатели выражают опасение, что наука может вообще исчезнуть как особый способ освоения действительности, поскольку научная истина все больше и больше теряет’объективность, приобретая зависимость от ценностей, целей, установок, интересов живущего в мире человека, сближаясь поэтому с искусством и религией, а научные концепции все больше напоминают мифы, образы, метафоры, созданные человеком для решения личностных задач. Эта точка зрения особенно отстаивается сторонниками постмодернистского взгляда на мир3.

Некоторые наблюдатели выражают опасение, что наука может вообще исчезнуть как особый способ освоения действительности, поскольку научная истина все больше и больше теряет’объективность, приобретая зависимость от ценностей, целей, установок, интересов живущего в мире человека, сближаясь поэтому с искусством и религией, а научные концепции все больше напоминают мифы, образы, метафоры, созданные человеком для решения личностных задач. Эта точка зрения особенно отстаивается сторонниками постмодернистского взгляда на мир3.

1 В.Дильтей писал: «Объясняем мы путем чисто интеллектуальных процессов, но понимаем через взаимодействие в постижении всех душевных сил…» [30, 268-269].

2Надо отметить, правда, что многие представители гуманистической психологии считают, что они не исследователи, а практики, главной задачей которых является не бесстрастное изучение психики, а сочувствующая помощь страдающему человеку. Поэтому они не считают, что их главной задачей является разработка проблем научного познания.

3 Постмодернизм — возникшее относительно недавно (в последние десятилетия XX в.) культурное течение в философии, искусстве, науке, характеризующееся в основном отказом от создания универсальных систем мысли, признанием конструктивной и диалогической природы знания, антидогматичностью, сознательным эклектизмом и др. При всей «модности» постмодернизма он подвергается обоснованной критике многими философами.

На наш взгляд, несмотря на изменение типа рациональности, наука все-таки останется как способ более рационального освоения действительности, чем искусство и религия1. Как бы ни был заинтересован исследователь в создании отвечающей именно его потребностям и установкам «картины мира», она все же определяется не только этими потребностями или установками, а законами мира, в который включен и сам человек. Возможно, мы сможем обосновать эту позицию более подробно, когда познакомимся со структурой сознания как образа мира, в котором свое место занимают и субъективно-пристрастные его содержания (смыслы), и объективно-беспристрастные его составляющие (значения). На наш взгляд, наука занимается построением в коллективном сознании системы значений как обобщенных способов познания и деятельности человечества в созданном им мире2, усваивая которые человек приобретает мощь и свободу в овладении этим миром.

На наш взгляд, наука занимается построением в коллективном сознании системы значений как обобщенных способов познания и деятельности человечества в созданном им мире2, усваивая которые человек приобретает мощь и свободу в овладении этим миром.

Стала ли психология одной из гуманитарных наук?

Сам акцент психологии на том, чтобы быть научным, привел к тому, что она стала больше похожей на одну из гуманитарных наук, чем на науку.

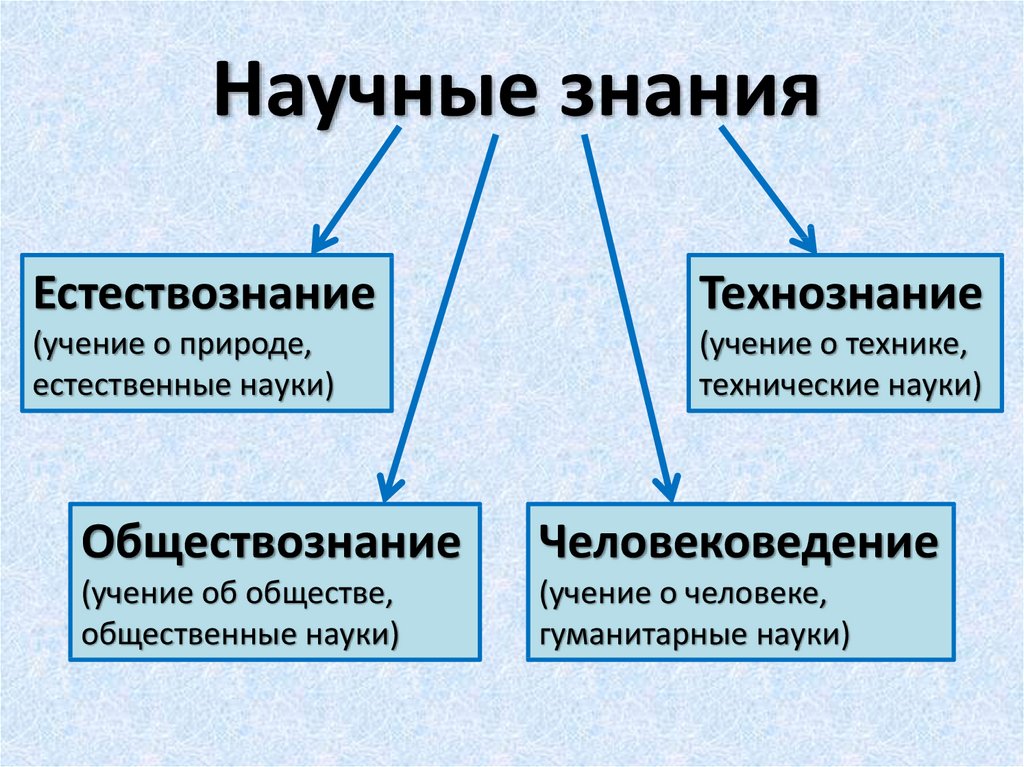

Еще в 1959 году Ч. П. Сноу классно говорил о двух культурах: одна — мир ученых, а другая — мир «литературных интеллектуалов», то есть тех, кто занимается гуманитарными науками. Немцы задолго до того, как выпал снег, противопоставляли geisteswissenschaften naturwissenschaften , знание духа или разума в противоположность знанию физического мира.

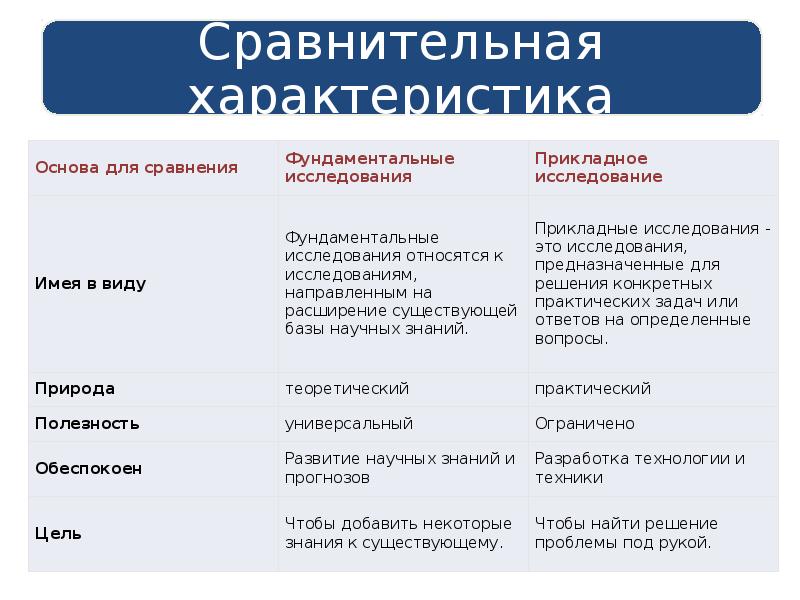

Какая между ними разница? Излишне говорить, что были вылиты галлоны философских чернил, пытаясь понять это различие. Позвольте мне предложить только одно простое отличие: знаний накапливаются в естественных науках, а не в гуманитарных.

Позвольте мне предложить только одно простое отличие: знаний накапливаются в естественных науках, а не в гуманитарных.

Безусловно, в гуманитарных науках могут накапливаться определенные виды знаний, например, когда ученые откапывают новые факты о мире: утерянную рукопись, новые исторические данные или новые биографические сведения, например. Но когда дело доходит до интерпретации литературных текстов или исторических материалов, знания не накапливаются. Скорее, у нас есть разговор, который в принципе никогда не должен заканчиваться. И разговор — это хорошо: люди разговаривают с другими людьми. Это одна из ценностей гуманитарных наук.

Однако в науке знания накапливаются. Бывают фальстарты, эксперименты, которые невозможно воспроизвести, ошибочные выводы и так далее. Об этом идет разговор, но он приходит к выводу, в отличие от разговоров в гуманитарных

х, которые могут продолжаться вечно. В нейропсихологической литературе, которую я читал, ученые постепенно находят все больше и больше оснований в системах мозга и для большого разнообразия психологических механизмов и функций.

Психоанализ дает интересный ключевой случай. Фрейд и другие ранние психоаналитики думали о каждой интерпретации пациента как о проверке гипотезы, а реакция пациента была результатом того, что они считали экспериментом. Свою работу они считали научной. Постепенно психоаналитики перестали так думать, а с нынешним упором на «межличностный психоанализ» вообще отказались от него. В настоящее время они публикуют статьи как часть продолжающейся беседы, не имеющей конца. Самый выдающийся из французских психоаналитиков сказал мне, что считает себя не аналитиком, а философом.

Но то же самое происходит (с разницей!) в ортодоксальной психологии. Знания не накапливаются, но исследователи бесконечно публикуют статьи, осмелюсь сказать?, как профессора английского языка.

Проблема возникает из-за самого стремления быть научным. Как давно заметил философ Пол Дайсинг, психологические эксперименты становятся все более и более конкретными. Экспериментаторы будут использовать точно определенные методы и процедуры. Они будут использовать весьма специфичные статистические тесты, подходящие для данного эксперимента. Они могут выбирать предметы с очень особыми характеристиками. Все это, конечно, вполне уместно в дисциплине, стремящейся быть научной. Но конечный результат — крошечный, крошечный вывод, который нельзя добавить к другим экспериментам с другими конкретными субъектами, другими статистическими тестами, другими методами и процедурами. Нет кумуляции. Нет науки.

Они будут использовать весьма специфичные статистические тесты, подходящие для данного эксперимента. Они могут выбирать предметы с очень особыми характеристиками. Все это, конечно, вполне уместно в дисциплине, стремящейся быть научной. Но конечный результат — крошечный, крошечный вывод, который нельзя добавить к другим экспериментам с другими конкретными субъектами, другими статистическими тестами, другими методами и процедурами. Нет кумуляции. Нет науки.

Например, один мой знакомый экспериментатор изучает то, как мы забываем слова. Слово может чувствоваться так, как будто оно вертится у меня на языке, но я не могу его произнести. Она делает красивые работы. Например, она может доказать, что подсказка, дающая начало забытому слову, работает лучше, чем подсказка, дающая конец слова. Это нормально. Но как мы можем добавить это к другим экспериментам, скажем, с забывчивостью направления к пункту назначения или неспособностью назвать знакомого, которого вы встречаете на улице? Сама точность, сама научность (если я могу употребить такое слово) ее результатов исключает научную кумуляцию. Когда я спрашиваю своих студентов-психологов: «Какие основные выводы о человеческом разуме вы можете сделать из современных психологических исследований?», я не отвечаю.

Когда я спрашиваю своих студентов-психологов: «Какие основные выводы о человеческом разуме вы можете сделать из современных психологических исследований?», я не отвечаю.

Почему это должно быть? Я предложу предположение. Научная психология становится ненаучной, потому что имеет дело с разумом, а разум не поддается экспериментальной точности. Как сказал Эрик Кандел: «Психоанализ по-прежнему представляет собой наиболее последовательное и интеллектуально удовлетворительное представление о разуме». Напротив, неврологическая наука имеет дело с физическим миром, т. е. с мозгом, и нейропсихология может иметь настолько большую точность, на которую способны мы, люди. Мы возвращаемся к разнице между naturwissenschaft и geisteswissenschaft. Но это только мое предположение.

Сможет ли психология снова стать научной? Трудно понять, как это сделать, если не произойдет серьезного изменения методов и требований. Но мне было бы очень любопытно прочитать, что думают некоторые из вас. Я просто озадачен.

Работы, на которые я ссылался:

Diesing, Paul. Образцы открытий в социальных науках . Чикаго: Aldine-Atherton, 1971.

Diesing, Пол. Как работают социальные науки? Размышления о практике . Питтсбург: University of Pittsburgh Press, 19.91.

Кандел, Эрик Р. «Новая интеллектуальная основа для психиатрии». Американский журнал психиатрии 155.4 (апрель 1998 г.): 457-69.

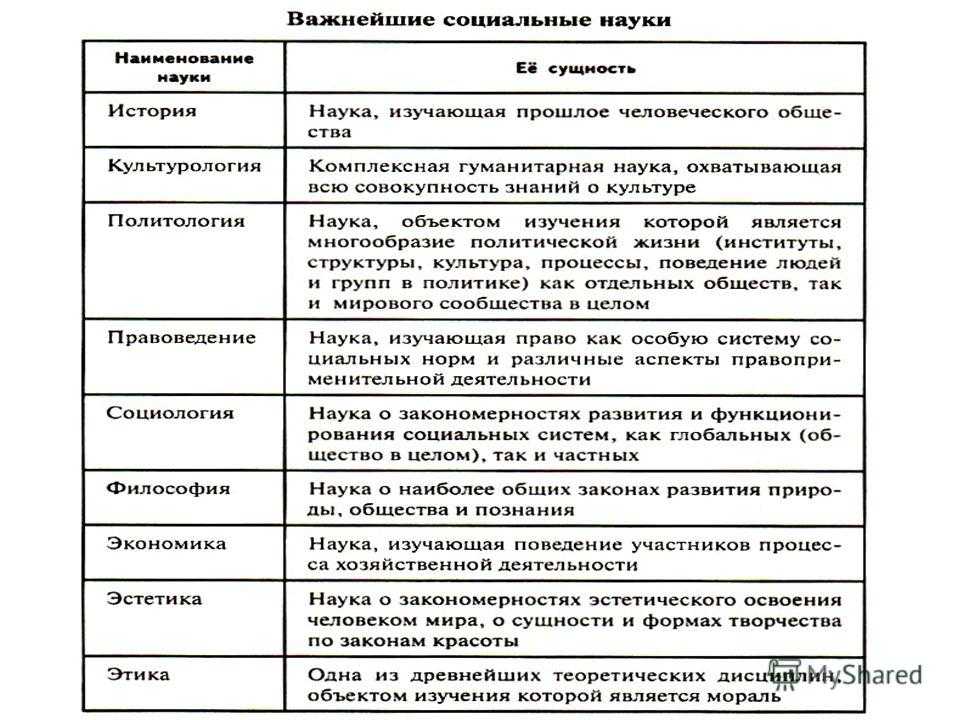

Что такое социальные науки?

- Социальные науки играют решающую роль в традиционном гуманитарном образовании.

- Социальные науки изучают поведение человека и общества на различных уровнях.

- Популярные социальные науки включают психологию, политологию и экономику.

- Степень в области социальных наук может привести ко многим видам работы в бизнесе, науке и юриспруденции.

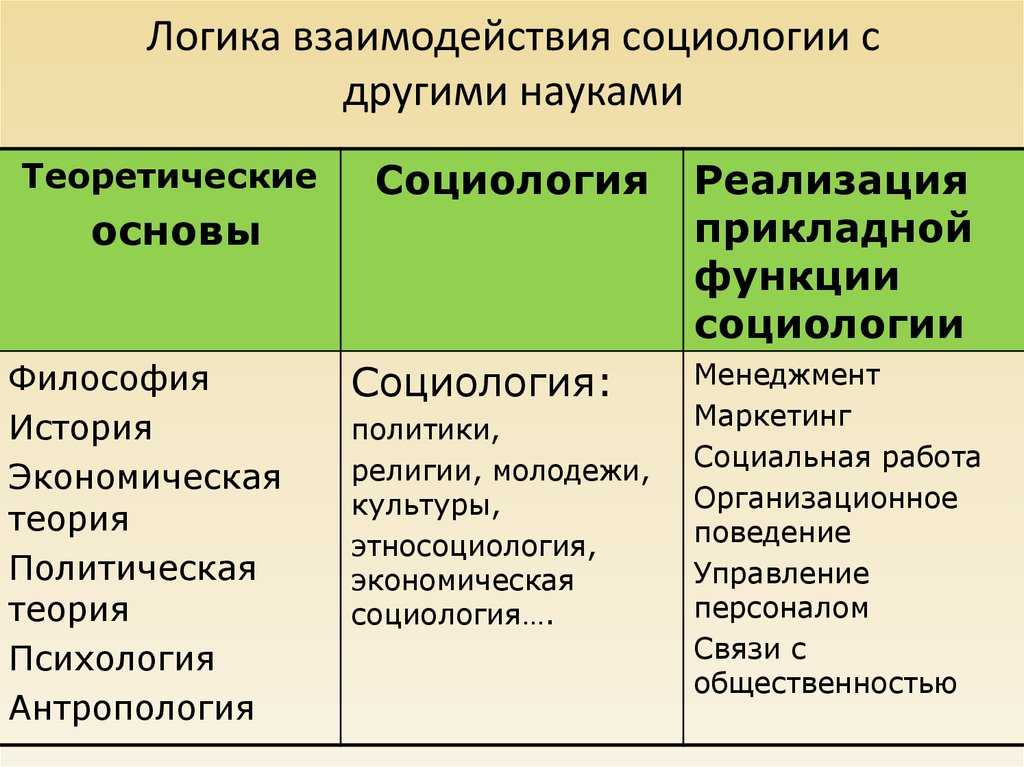

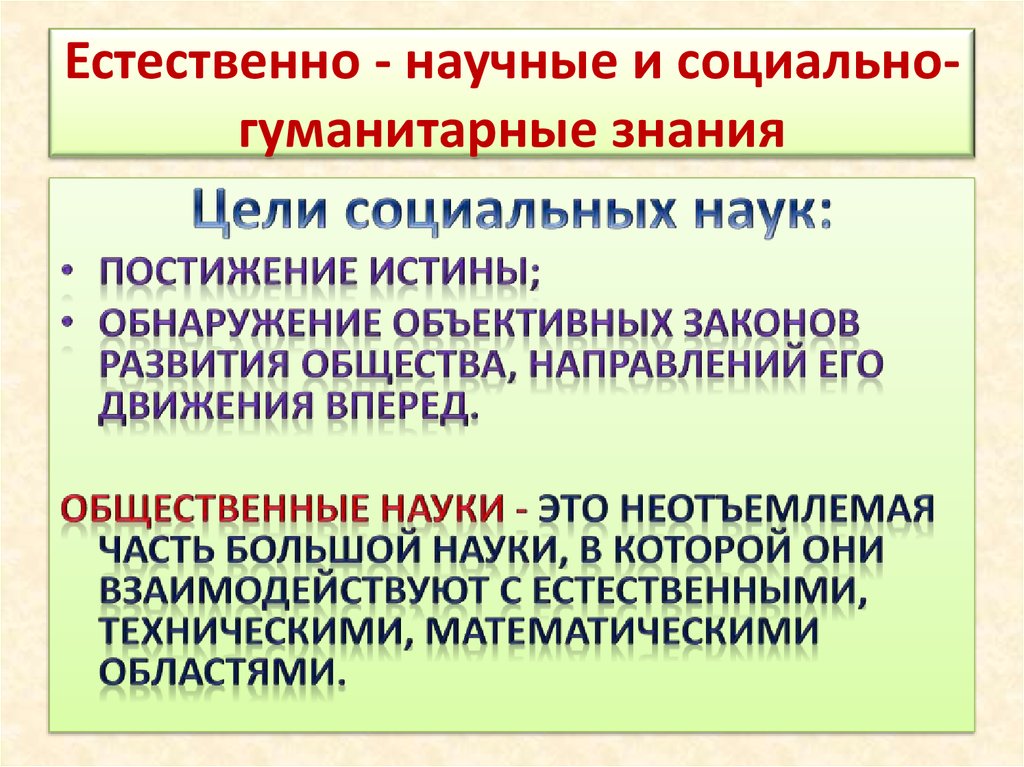

Социальные науки являются основной частью гуманитарного образования. Эта область, связанная с человеческим миром и обществом, исследует экономику, человеческое поведение, социальные институты и политику.

Эта область, связанная с человеческим миром и обществом, исследует экономику, человеческое поведение, социальные институты и политику.

В колледже специалисты по общественным наукам приобретают сильные аналитические навыки и навыки решения проблем, которые можно использовать на рынке труда для множества отраслей и профессий.

BestColleges.com — это сайт, поддерживаемый рекламой. Рекомендуемые или доверенные партнерские программы, а также все результаты поиска, поиска или подбора школ предназначены для школ, которые выплачивают нам компенсацию. Эта компенсация не влияет на рейтинги наших школ, справочники ресурсов или другую независимую от редакции информацию, опубликованную на этом сайте.

Готов начать свое путешествие?

Но что такое социальные науки? И какие работы вы можете получить в этой области?

Общественные науки Определение и обзор

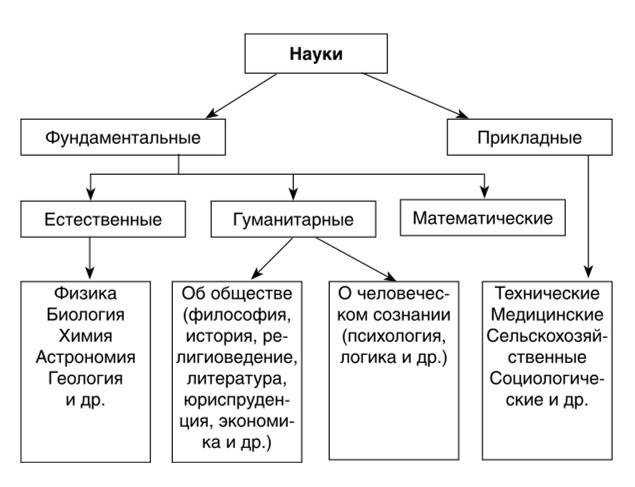

Все социальные науки посвящены тому, как устроено общество. Социологи изучают такие институты, как правительство, экономика и семья; они также изучают, как люди и группы взаимодействуют друг с другом и что движет человеческим поведением.

Некоторые примеры социальных наук включают следующее:

- Проверьте круг Антропология

- Проверьте круг Экономика

- Проверьте круг География

- Проверьте круг Политология

- Проверьте круг Психология

- Проверьте круг Социология

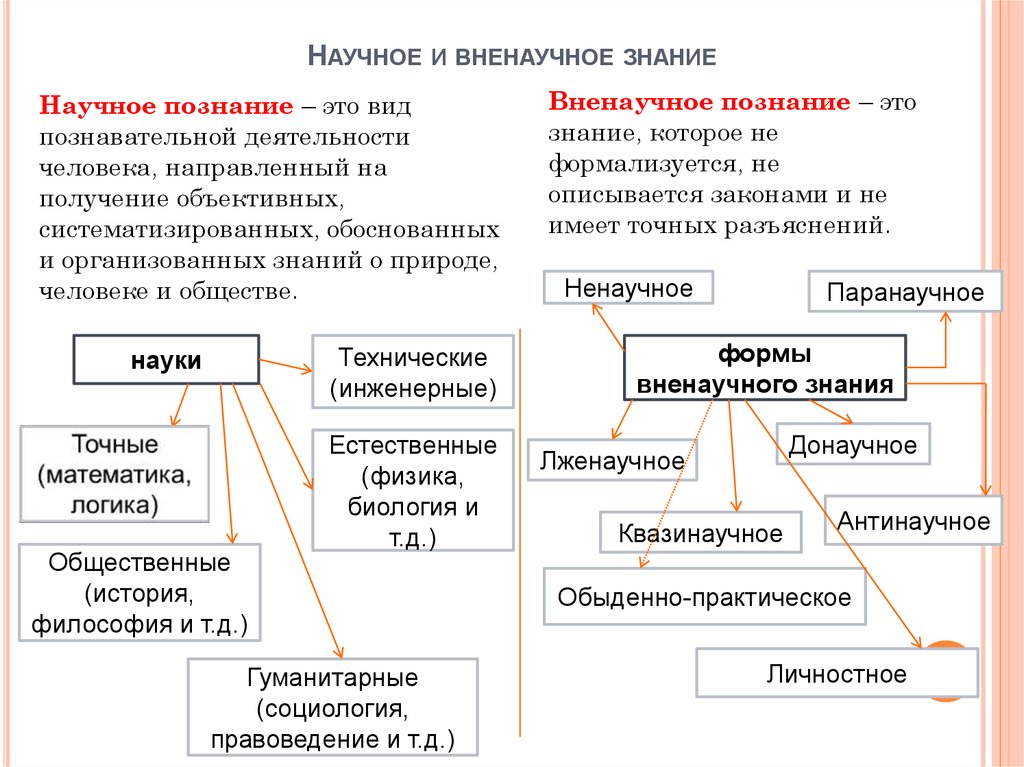

Социальные науки отличаются от естественных наук тем, что они исследуют созданный человеком мир, а не физический мир. Такие области, как биология, химия и физика, используют научный метод для выдвижения гипотез и теорий. Социологи полагаются на аналогичные методы, такие как количественный анализ данных, для изучения общества.

Такие области, как биология, химия и физика, используют научный метод для выдвижения гипотез и теорий. Социологи полагаются на аналогичные методы, такие как количественный анализ данных, для изучения общества.

В социальных науках также используются некоторые из тех же методологических подходов, что и в гуманитарных науках, например качественные исследования. И гуманитарные, и социальные науки используют аналитические и интерпретирующие подходы, чтобы больше узнать о человеческом мире.

В социальных науках используются некоторые из тех же методологических подходов, что и в естественных и гуманитарных науках.

Однако социальные науки предполагают более количественные и научные методы. Например, экономисты полагаются на статистику и прогнозирование, чтобы понять тенденции, а политологи используют опросы и опросы, чтобы отслеживать политические изменения.

Несмотря на эти различия, многие задаются вопросом, относятся ли определенные области, включая психологию, экономику, историю, социологию, политологию и философию, к гуманитарным или социальным наукам.

Является ли психология социальной наукой?

Большинство колледжей классифицируют психологию как социальную науку. Психология занимается человеческим разумом и поведением, преодолевая разрыв между социальными науками и естественными науками. Специалисты по психологии изучают человеческое развитие, социальное поведение и эмоции, опираясь на методы социальных наук.

Некоторые области больше связаны с общественными науками, чем другие. Социальную психологию, например, чаще считают социальной наукой, тогда как такие подполя, как нейропсихология и биологическая психология, требуют более серьезной подготовки в области физических наук, что приводит к тому, что многие относят их к предметам STEM.

Является ли экономика социальной наукой?

Экономика — это социальная наука, посвященная экономике и экономической деятельности. Студенты, изучающие экономику, изучают экономические системы и то, как отдельные лица и организации производят и обменивают товары. Экономисты изучают такие темы, как роль правительства в формировании экономики, индивидуальное экономическое поведение и распределение товаров и услуг.

Экономисты изучают такие темы, как роль правительства в формировании экономики, индивидуальное экономическое поведение и распределение товаров и услуг.

И макроэкономика, и микроэкономика используют инструменты социальных наук для сбора и анализа данных, создания прогнозов и прогнозов на основе данных, а также понимания спроса и предложения.

Является ли история социальной наукой?

История находится где-то между социальными и гуманитарными науками. В начале 20-го века большинство историков считали свою дисциплину социальной наукой, потому что они использовали — и до сих пор используют — количественные инструменты для понимания прошлого.

Однако в последние десятилетия все большее число историков стали относить свою область к гуманитарным дисциплинам в связи с тем, что они изучают историю культуры и общечеловеческие ценности.

В то время как многие колледжи сегодня объединяют исторический факультет с другими общественными науками, некоторые считают его гуманитарной областью.

Является ли социология социальной наукой?

Социология — это социальная наука, посвященная обществу и социальным институтам. Во многих отношениях социология была первой социальной наукой, поскольку эта дисциплина изначально применила научный метод к человеческому обществу.

Специалисты по социологии изучают человеческие общества, чтобы ответить на вопросы о социальных изменениях, беспорядках в обществе и социальной стратификации. Социологи исследуют, как социальные институты формируют индивидуальное поведение, социальную эволюцию и как организации взаимодействуют друг с другом.

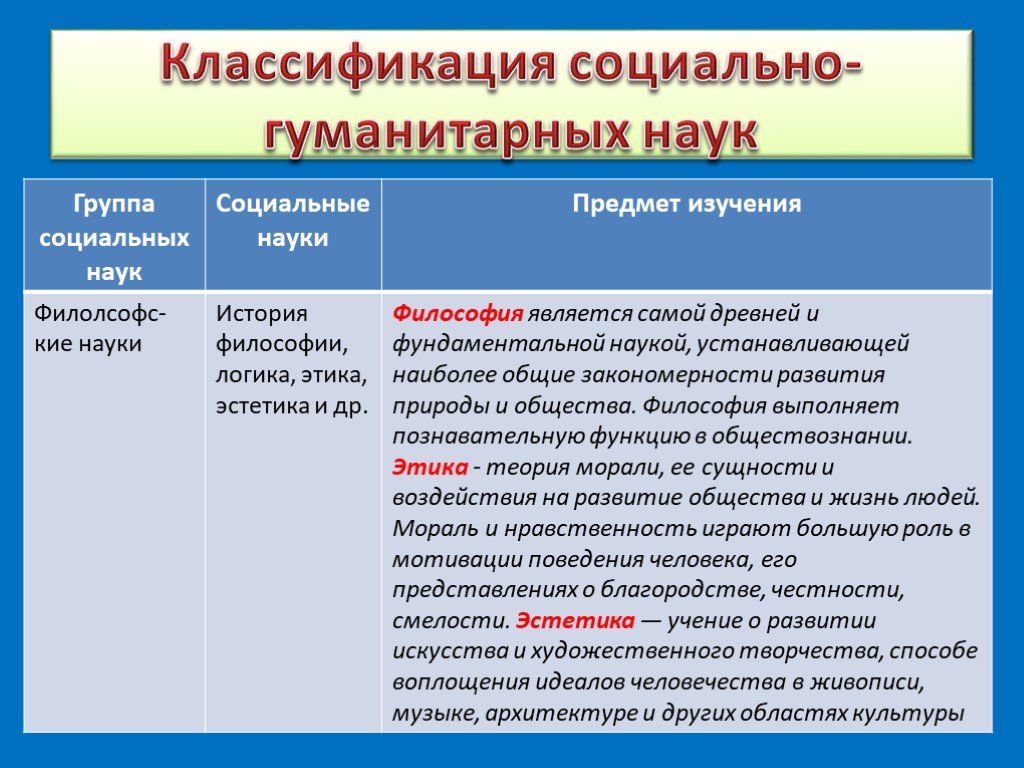

Является ли философия социальной наукой?

Большинство колледжей считают философию гуманитарным предметом, а не социальной наукой. Философия делает упор на фундаментальные вопросы о реальности, человеческой природе и отношениях между разумом и материей. Специалисты по философии используют логику и критическую теорию для решения таких тем, как мораль, внешний мир, искусство и объективность.

Многие социальные дисциплины обращаются к принципам философии, пытаясь понять человеческое поведение, влияние морали на принятие решений и развитие социальных институтов.

Является ли политология социальной наукой?

Политология — это предмет социальных наук, который включает изучение политических институтов, государственных систем и политического поведения. Эти ученые используют качественные и количественные исследования, чтобы понять политические тенденции и процесс принятия решений.

В программе получения степени по политологии студенты узнают о росте политических институтов, законотворческом процессе и взаимодействии между политическими силами. Некоторые политологи специализируются на политической теории, тогда как другие изучают международные отношения, сравнительную политику или американскую политику.

Клаус Ведфельт / Getty ImagesРоль социальных наук в высшем образовании

В 19 веке французский философ Огюст Конт утверждал, что ученые должны использовать научные методы для анализа общества. Назвав этот новый подход «социологией», Конт и его последователи искали законы общества, которые соответствовали бы тем же научным стандартам, что и законы природы.

Назвав этот новый подход «социологией», Конт и его последователи искали законы общества, которые соответствовали бы тем же научным стандартам, что и законы природы.

Сегодня многие университеты предлагают специальности по общественным наукам в Колледже искусств и наук, и большинство из них требует занятий по общественным наукам в рамках общеобразовательных требований.

Классы социальных наук и общие требования

КурсыGen ed обеспечивают широкий спектр подготовки студентов. Во многих колледжах требуются специальные классы по таким предметам, как математика, английский язык, общение, естественные науки, история и социальные науки.

Курсы социальных наук являются основной частью гуманитарного образования.

Курсы социальных наук развивают критическое мышление и аналитические навыки, что делает их основной частью гуманитарного образования. В результате многие школы включают уроки социальных наук в свои общие требования.

Например, студенты Колледжа искусств и наук Университета Вирджинии должны проходить общие курсы по трем различным категориям социальных наук. Точно так же система Государственного университета Нью-Йорка требует, чтобы студенты выбирали среди различных факультативов, включая социальные науки, для выполнения требований gened.

Навыки, полученные на курсах социальных наук

Социальные науки играют центральную роль в программе бакалавриата, потому что они укрепляют ключевые навыки, которые имеют огромную ценность на рынке труда. На уроках социальных наук учащиеся анализируют тексты, чтобы понять их значение, собирают данные для прогнозирования тенденций и исследуют изменения в социальных институтах.

Ниже приведены некоторые из наиболее важных навыков, приобретаемых в рамках программы социальных наук:

Аналитические способности

Социальные науки подчеркивают способность анализировать несколько типов источников, включая письменные источники, числовые данные и результаты опросов.

Студенты проводят качественный и количественный анализ и учатся делать выводы на основе своего анализа. Курсовая работа по общественным наукам обучает учащихся давать рекомендации, основанные на данных.

Студенты проводят качественный и количественный анализ и учатся делать выводы на основе своего анализа. Курсовая работа по общественным наукам обучает учащихся давать рекомендации, основанные на данных.Навыки исследования

Специалисты по общественным наукам узнают о методах исследования в своей области, включая качественные и количественные исследования. Задания учат студентов, как определять надежные источники данных и оценивать вопрос исследования, используя различные источники. В зависимости от школы старшекурсники могут проводить исследования в рамках дипломной работы или завершающего проекта.

Коммуникация

Сильные коммуникативные навыки пригодятся профессионалам почти во всех областях.

Студенты, изучающие социальные науки, учатся сообщать свои идеи в письменной и устной форме. Степень социальных наук также делает упор на убедительную коммуникацию, поскольку учащиеся должны практиковаться, убеждая других в своей интерпретации данных.

Студенты, изучающие социальные науки, учатся сообщать свои идеи в письменной и устной форме. Степень социальных наук также делает упор на убедительную коммуникацию, поскольку учащиеся должны практиковаться, убеждая других в своей интерпретации данных.Решение проблем

Обучение общественным наукам может помочь отточить навыки решения проблем. Студенты учатся определять проблемы, собирать данные и оценивать информацию, чтобы прийти к выводу. Решение проблем опирается на многие другие основные навыки социальных наук, такие как анализ, исследования и принятие решений.

Критическое мышление

Этот последний навык объединяет аналитические, исследовательские и оценочные способности.

Критическое мышление требует способности определять наиболее полезные источники, подвергать сомнению доказательства и выявлять закономерности. Социальные науки развивают навыки критического мышления, обучая студентов тщательному анализу информации, чтобы они могли делать логические выводы, основанные на их источниках.

Критическое мышление требует способности определять наиболее полезные источники, подвергать сомнению доказательства и выявлять закономерности. Социальные науки развивают навыки критического мышления, обучая студентов тщательному анализу информации, чтобы они могли делать логические выводы, основанные на их источниках.

В списке самых востребованных навыков современной рабочей силы, составленном компанией Indeed за 2020 год, лидируют аналитические навыки и навыки решения проблем. Способность интерпретировать данные, выявлять тенденции и принимать решения на основе данных помогает специалистам в области социальных наук добиться успеха в выбранной ими карьере.

Какие самые популярные специальности социальных наук?

Социальные науки, будучи фундаментальной отраслью гуманитарных наук, остаются популярными среди студентов колледжей.

Самые популярные специальности социальных наук включают психологию, политологию, экономику и социологию.

Данные, опубликованные Национальным центром статистики образования, показывают, что несколько предметов социальных наук входят в число самых популярных специальностей. В 2017 году 14% специальностей относились к общественным наукам, из них 159000 студентов, получивших степень бакалавра социальных наук или истории, и 117 000 студентов, получивших степень психологии.

По данным Центра образования и рабочей силы Джорджтаунского университета, наиболее популярными специальностями в области социальных наук являются психология, политология, экономика и социология. Многие студенты также сосредотачиваются на антропологии, географии, криминологии и международных отношениях.

Список социальных наук некоторых людей включает тесно связанные области, такие как социальная работа, государственное управление и образование, которые также входят в число наиболее распространенных специальностей бакалавриата.

Орбон Алия / Getty ImagesПрофессиональная ценность степени социальных наук

Исследование, проведенное в Джорджтауне, показывает, что специалисты по общественным наукам получают типичную для выпускников колледжей зарплату. Средняя начальная зарплата для специалистов по социальным наукам (33 000 долларов США) немного ниже, чем для специалистов по бизнесу (37 000 долларов США), и чуть выше, чем для специалистов по гуманитарным наукам (29 000 долларов США).

Средняя начальная зарплата для специалистов по социальным наукам (33 000 долларов США) немного ниже, чем для специалистов по бизнесу (37 000 долларов США), и чуть выше, чем для специалистов по гуманитарным наукам (29 000 долларов США).

К середине карьеры специалисты со степенью в области социальных наук обычно зарабатывают около 60 000 долларов в год, что на 24 000 долларов в год больше, чем средняя годовая заработная плата выпускника средней школы без высшего образования.

Социальные науки Вакансии

Степень в области социальных наук может привести к нескольким профессиональным путям, включая карьеру социолога. Например, географы применяют свое высшее образование для изучения Земли и географии человека. Степень бакалавра соответствует требованиям для многих должностей, в том числе в федеральном правительстве.

Для многих профессий в области социальных наук требуется ученая степень. Степень магистра представляет собой типичное начальное образование для политологов и экономистов. Психологам, социологам и антропологам обычно также требуется ученая степень.

Психологам, социологам и антропологам обычно также требуется ученая степень.

Средняя зарплата в сфере социальных наук

- Политологи: $122 220

- Экономисты: $105 020

- Социологи: $83 420

- Географы: $81 540

- Психологи: $80 370

- Историки: $63 680

- Антропологи и археологи: $63 670

Источник: Бюро трудовой статистики

Другие профессии, которыми вы можете заниматься по специальности «Социальные науки»

Специалисты, специализирующиеся в области социальных наук, могут воспользоваться множеством различных возможностей для карьерного роста после окончания учебы. Помимо работы в области социальных наук, степень в области социальных наук может привести к должностям в таких областях, как юриспруденция, образование и бизнес.

Помимо работы в области социальных наук, степень в области социальных наук может привести к должностям в таких областях, как юриспруденция, образование и бизнес.

В бизнес-секторе специалисты по общественным наукам могут работать аналитиками данных, аналитиками маркетинговых исследований или экономическими исследователями. Растущая область анализа данных часто нанимает кандидатов с опытом работы в области социальных наук. Все эти рабочие места основаны на аналитических и исследовательских навыках со степенью в области социальных наук.

Степень в области социальных наук может привести к должностям в таких областях, как юриспруденция, образование и бизнес.

Специалисты по общественным наукам также могут работать в правительстве или на государственной службе. Знание географии или политологии может открыть двери в области городского планирования, государственных финансов и государственного управления.

Некоторые обладатели степени в области социальных наук могут предпочесть работать в сфере образования. Учителя старших классов обучают учащихся нескольким дисциплинам социальных наук, включая географию, общественные науки и граждановедение. Обратите внимание, что для преподавания обычно требуется лицензия на преподавание, выданная государством.

Учителя старших классов обучают учащихся нескольким дисциплинам социальных наук, включая географию, общественные науки и граждановедение. Обратите внимание, что для преподавания обычно требуется лицензия на преподавание, выданная государством.

Кроме того, обучение аналитическому и критическому мышлению, полученное в результате получения степени в области социальных наук, может подготовить выпускников к карьере юриста. Многие специалисты в области политологии, экономики и психологии предпочитают продолжить свое образование в юридической школе.

В отчете о заработной плате колледжаPayScale за 2019 год указаны многочисленные востребованные профессии для специалистов в области социальных наук, включая финансового аналитика, аналитика разведки, следователя по мошенничеству и директора социальных служб.

Должны ли вы получить степень в области социальных наук?

Специалисты по общественным наукам изучают захватывающие темы, такие как преступность, выборы, принятие решений и ненормальное поведение, одновременно укрепляя свои навыки аналитического и критического мышления.

Студенты проводят качественный и количественный анализ и учатся делать выводы на основе своего анализа. Курсовая работа по общественным наукам обучает учащихся давать рекомендации, основанные на данных.

Студенты проводят качественный и количественный анализ и учатся делать выводы на основе своего анализа. Курсовая работа по общественным наукам обучает учащихся давать рекомендации, основанные на данных. Студенты, изучающие социальные науки, учатся сообщать свои идеи в письменной и устной форме. Степень социальных наук также делает упор на убедительную коммуникацию, поскольку учащиеся должны практиковаться, убеждая других в своей интерпретации данных.

Студенты, изучающие социальные науки, учатся сообщать свои идеи в письменной и устной форме. Степень социальных наук также делает упор на убедительную коммуникацию, поскольку учащиеся должны практиковаться, убеждая других в своей интерпретации данных. Критическое мышление требует способности определять наиболее полезные источники, подвергать сомнению доказательства и выявлять закономерности. Социальные науки развивают навыки критического мышления, обучая студентов тщательному анализу информации, чтобы они могли делать логические выводы, основанные на их источниках.

Критическое мышление требует способности определять наиболее полезные источники, подвергать сомнению доказательства и выявлять закономерности. Социальные науки развивают навыки критического мышления, обучая студентов тщательному анализу информации, чтобы они могли делать логические выводы, основанные на их источниках.