Древний мозг: Три системы нашего мозга

Тайная жизнь мозга: причины, по которым мы ленимся

- Карьера и свой бизнес

- Евгений Барменков Автор

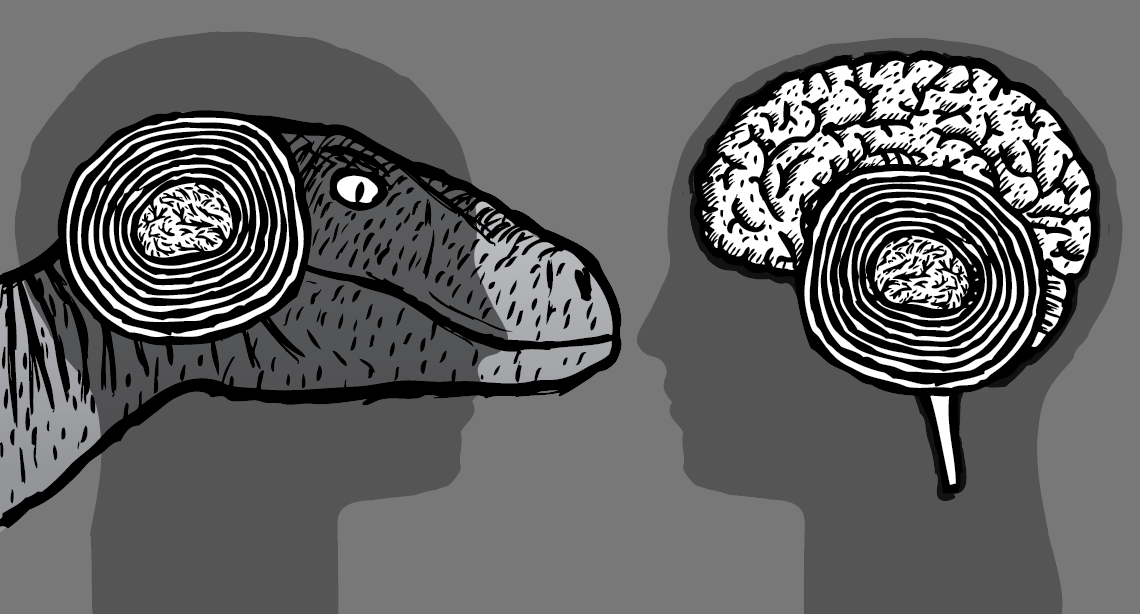

Мир изменился, а мозг еще не адаптировался к современным условиям и думает, что мы до сих пор живем в джунглях

В XXI веке есть все условия для того, чтобы воплощать свои мечты в реальность. Но мало кто способен справиться со своей ленью и пойти на фитнес, а не к холодильнику или выучить десяток иностранных слов вместо просмотра сериала.

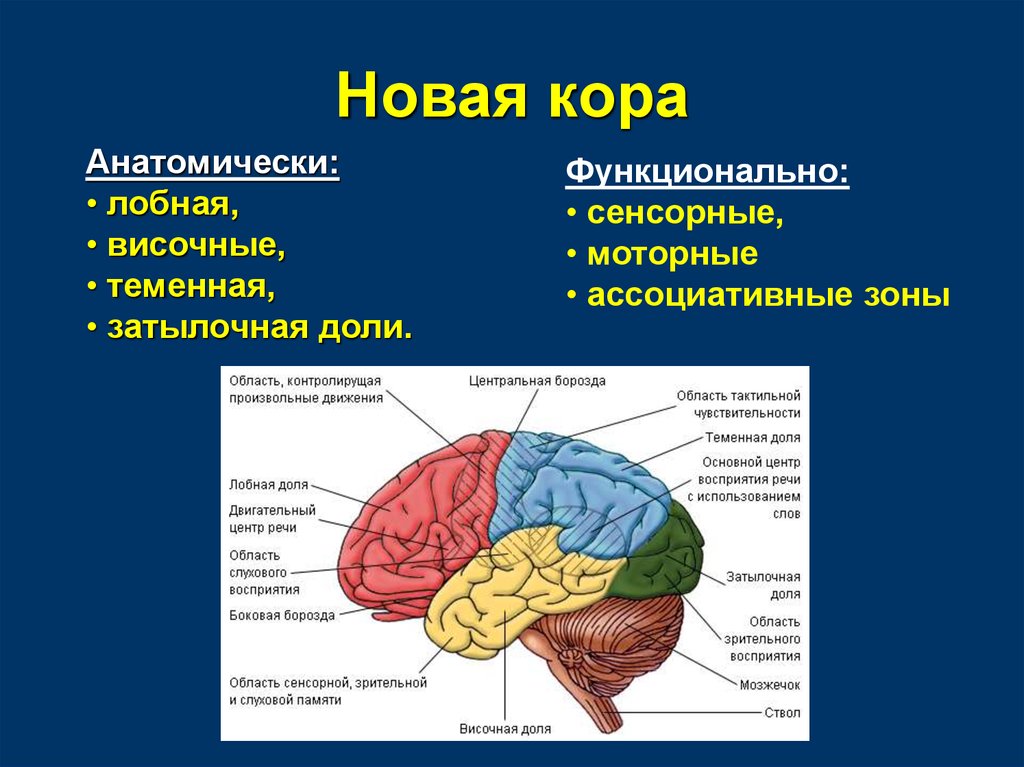

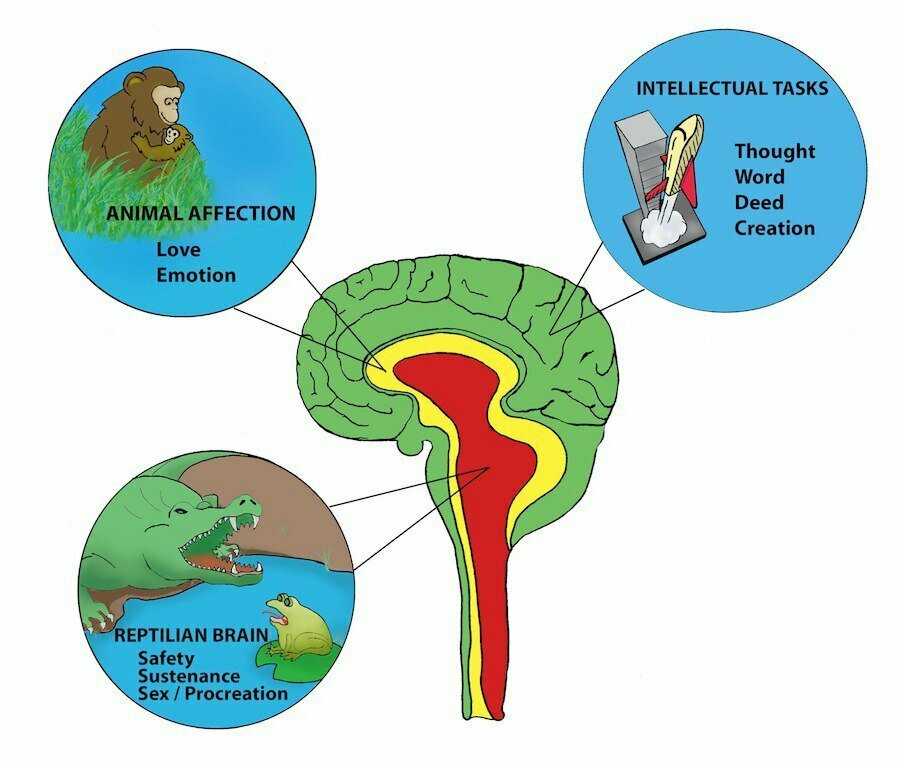

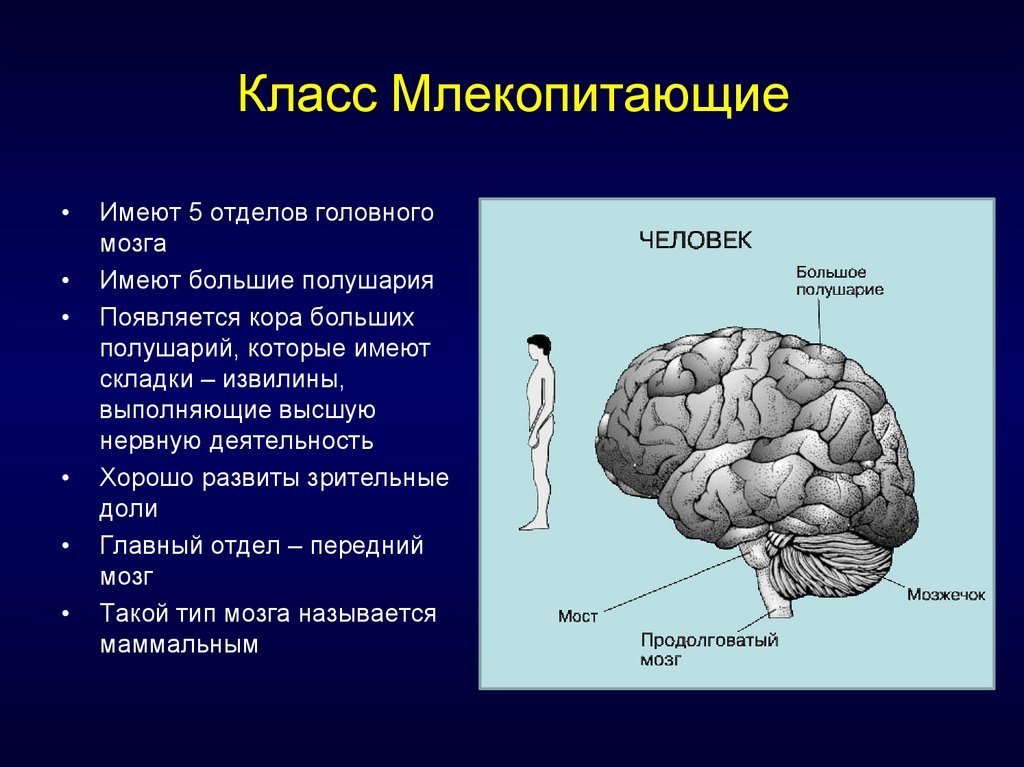

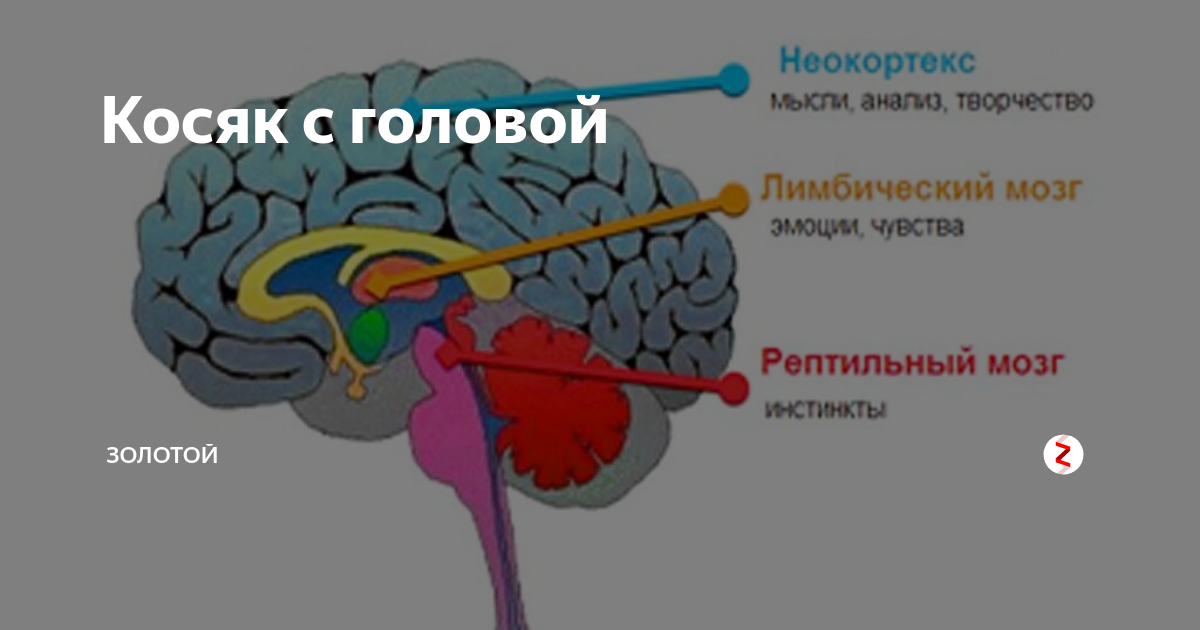

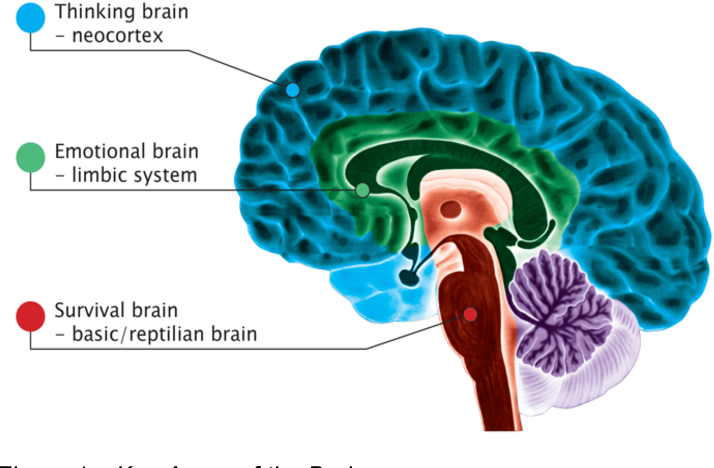

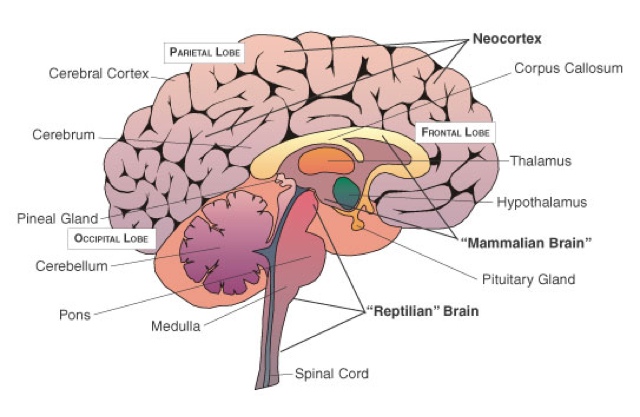

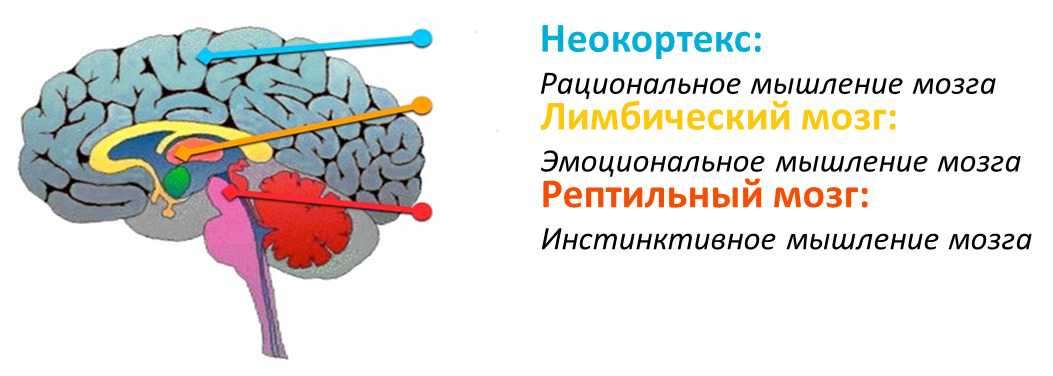

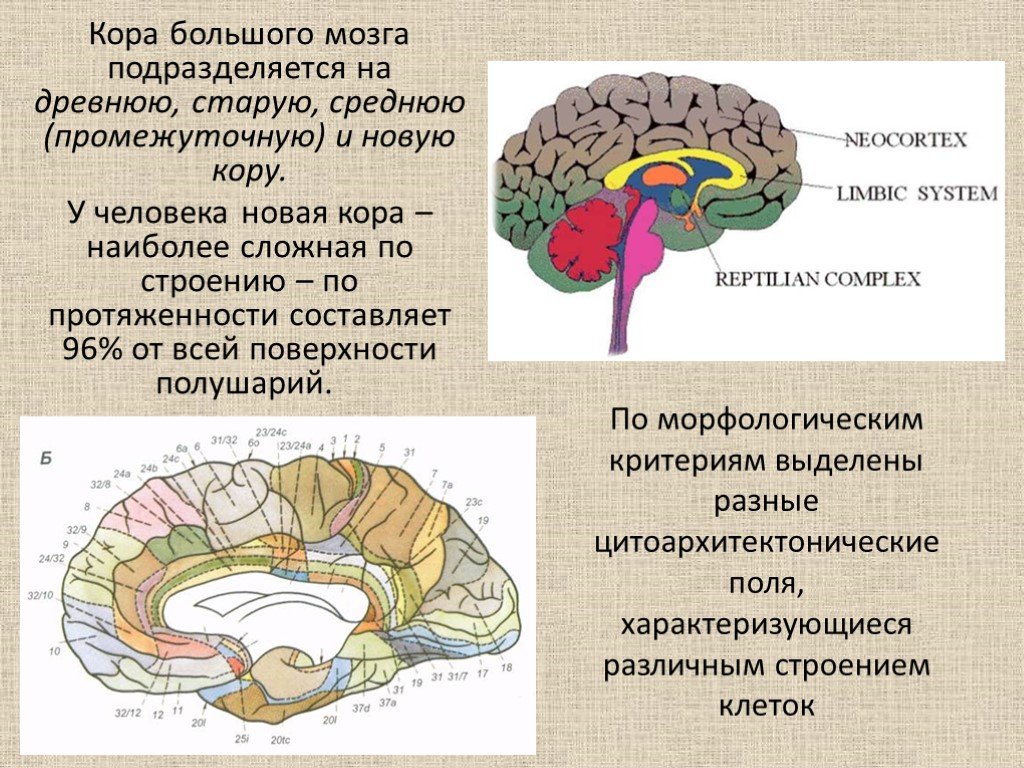

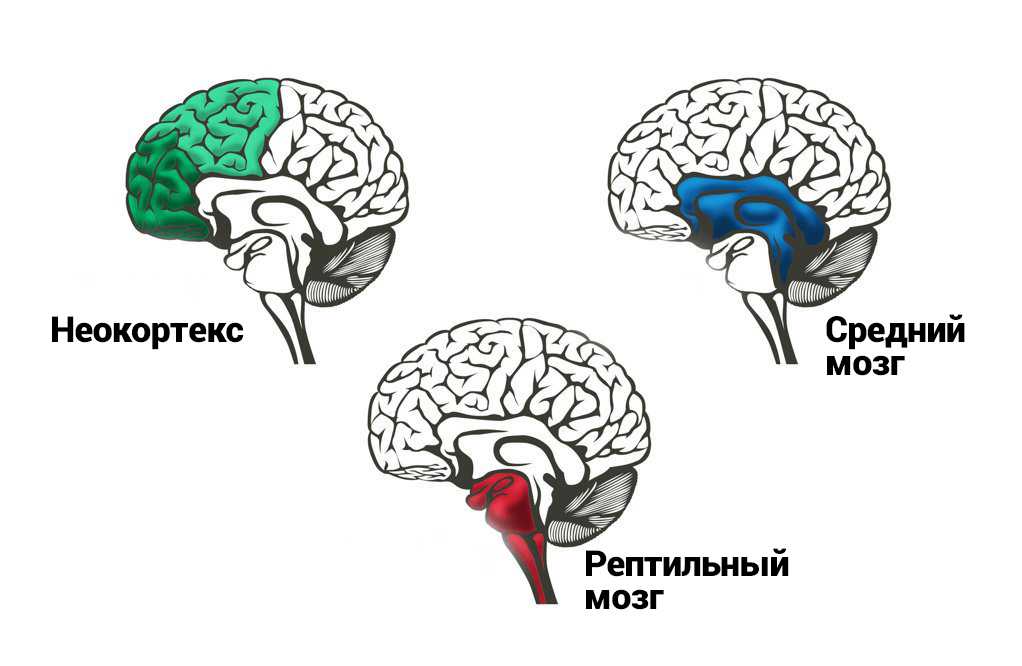

За инстинкты и другие психические процессы, в свою очередь, отвечает мозг. И условно его можно разделить на древний (лимбическая система) и молодой (неокортекс). За инстинкты отвечает как раз первый, второй — за сознательную деятельность. Когда вы хотите съесть печенье, встретиться с партнером, зависнуть в соцсетях — активизируется древний мозг. Когда надо приступить к проекту — молодой. Вот только молодой мозг потребляет огромное количество энергии (до 15% энергии всего тела) и в отличие от древнего меньше заботится о выживании и размножении, а эти функции самые важные для сохранения вида. Поэтому организм заинтересован как можно реже думать.

Вы будете убираться в доме, заглядывать в холодильник, проверять почту, заниматься имитацией бурной деятельности, только бы не включать энергопрожорливый молодой мозг. А если нет проблем с едой, с партнером (то есть самкой или самцом) и безопасностью, то есть риск, что лень долго будет доминировать над разумом, ведь мозг уже достиг полного биологического счастья.

А если нет проблем с едой, с партнером (то есть самкой или самцом) и безопасностью, то есть риск, что лень долго будет доминировать над разумом, ведь мозг уже достиг полного биологического счастья.- Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми

Из-за того, что организм сфокусирован на сохранении энергии, он любит деятельность, где результаты достигаются быстро и с минимальными физическими и интеллектуальными усилиями. Ведь это важно для выживания. Но мозг еще не адаптировался к современным условиям и думает, что мы до сих пор живем в джунглях, поэтому бессмысленные занятия вроде прохождения уровней в игре или пролистывание ленты в Instagram может воспринимать как чрезвычайно важные и полезные. Создается такая иллюзия с помощью гормонов удовольствия — дофаминов, которые вырабатываются на пути к достижению цели. Еще Винни-Пух подметил, что «есть такая минутка, как раз перед тем, как ты примешься за мед, когда еще приятнее, чем потом, когда ты уже ешь, но только он не знал, как эта минутка называется».

Еще мозг обожает все переносить на завтра, на понедельник или на 1 января и ложиться поздно спать, хотя мы понимаем, что так нельзя. Исследования Хэла Хершфилда и Брайана Кнутсона из Стэнфордского университета нашли этому научное обоснование. При помощи магнитно-резонансного томографа ученые определили, что, когда испытуемые думают о себе в будущем, активизируются те же участки мозга, что и при мыслях о другом человеке. Получается, мозг считает, что рано вставать и выполнять перенесенные дела будет совершенно другой человек, а не вы. А раз так, то можно и расслабиться.

Лень действительно позволяет расслабиться и сэкономить энергию. Но только не в ситуациях, когда никак не удается себя заставить сделать что-нибудь чрезвычайно важное и срочное. Такие дела все время о себе напоминают, и мысли о них отъедают много сил. Становится сложно сконцентрироваться на других задачах. Мы начинаем злиться, ругать себя за слабую силу воли, появляется чувство вины. Новые проблемы нарастают как снежный ком. Наступает завал, непонятно, за что браться, и мозг зависает. Происходит паралич решения, и мы вообще перестаем хоть что-то делать. А тут как на зло вышел новый сезон любимого сериала, и для мозга это комфортный выход из ситуации. Так постепенно по нисходящей спирали можно падать очень долго.

Но только не в ситуациях, когда никак не удается себя заставить сделать что-нибудь чрезвычайно важное и срочное. Такие дела все время о себе напоминают, и мысли о них отъедают много сил. Становится сложно сконцентрироваться на других задачах. Мы начинаем злиться, ругать себя за слабую силу воли, появляется чувство вины. Новые проблемы нарастают как снежный ком. Наступает завал, непонятно, за что браться, и мозг зависает. Происходит паралич решения, и мы вообще перестаем хоть что-то делать. А тут как на зло вышел новый сезон любимого сериала, и для мозга это комфортный выход из ситуации. Так постепенно по нисходящей спирали можно падать очень долго.

Но несмотря на всю привлекательность утилизаторов времени и глубину падения, наступает момент, когда уже нельзя откладывать дела на потом, и мы героически приступаем к ним на пороге дедлайна. В процессе работы удивляемся, почему не начали раньше, ведь все оказалось не так страшно, местами увлекательно, и как правило, одного дня не хватает, чтобы сделать работу идеально. Секрет продуктивности кроется в гармонах страха — адреналине и кортизоле. Они-то и подталкивают нас к активным действиям. Только вырабатываются они в моменты опасности. Со временем человек привыкает активизироваться под воздействием разрушительных гормонов страха. Тем более от подобного героизма есть и вторичные выгоды: гордость перед коллегами, восхищенное руководство, рассказы друзьям о подвигах, а вот расплата будет позже.

Секрет продуктивности кроется в гармонах страха — адреналине и кортизоле. Они-то и подталкивают нас к активным действиям. Только вырабатываются они в моменты опасности. Со временем человек привыкает активизироваться под воздействием разрушительных гормонов страха. Тем более от подобного героизма есть и вторичные выгоды: гордость перед коллегами, восхищенное руководство, рассказы друзьям о подвигах, а вот расплата будет позже.

К тому же при откладывании дел на самый последний момент почти всегда начинает действовать закон Мерфи. То кофе на документы разольете, то флэшка сломается, то картридж в принтере закончится. Польза от своевременного выполнения заданий понятна и очевидна. Но что делать, если никак не удается перебороть в себе дикое млекопитающее и стать дисциплинированным? Достижения современной науки позволяют разобраться не только в причинах лени, но и подобрать противоядие. Его рецепт — в следующем материале. А пока еще есть время насладиться всеми прелестями эпохи цифрового слабоумия.

- Сам себе конструктор: как возникают и от чего зависят человеческие эмоции

- Милый друг. Как манипулировать эмоциями подчиненных

Евгений Барменков

Автор

#психология #нейропсихология #мотивация #личная эффективность

Рассылка Forbes

Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Древнее червеобразное существо удивило ученых своим мозгом — Газета.Ru

Древнее червеобразное существо удивило ученых своим мозгом — Газета.Ru | Новости

close

100%

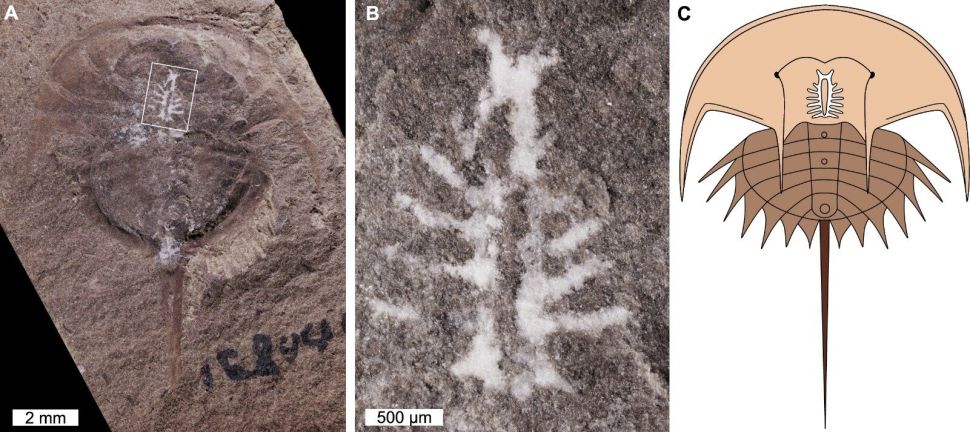

Ученые из Университета Аризоны провели первый подробный анализ строения Cardiodictyon catenulum, червеобразного животного, чьи окаменелости содержат самый древний мозг, известный науке. Исследование опубликовано в журнале Science.

Cardiodictyon catenulum — морское существо длиной менее 1,5 сантиметра, обитавшие более полумиллиарда лет назад в скалах южной китайской провинции Юньнань. Первоначально окаменелость обнаружили в 1984 году. Считается, что мозг не может окаменеть, но в случае Cardiodictyon это произошло, что позволило ученым изучить нервную систему древнего животного. Но ранее никому не приходило в голову искать мозг у такого крошечного существа.

Авторы нового исследования не только идентифицировали головной мозг Cardiodictyon, но и сравнили его с мозгом известных ископаемых и живых членистоногих, включая пауков и многоножек. Ученые пришли к выводу, что общий план организации мозга сохранялся с кембрия до наших дней.

Но есть и неожиданность: головы и мозги современных членистоногих и некоторых их окаменелых предков до сих пор считались сегментированными.

По словам авторов, открытие разрешает долгие и горячие споры о происхождении и строении головы у членистоногих, самой богатой видами группы животных. Членистоногие включают насекомых, ракообразных, пауков и других паукообразных, а также многоножек. Лобоподы — группа, в которую входит Cardiodictyon, могли быть самыми ранними членистоногими. Открытие ученых может потребовать переписать все учебники по биологии.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Иван Глушков

Цимлянское несут уже

О том, как сделать российское вино самобытным и уникальным

Юлия Меламед

Два пьяных таракана

О релокантах в Ереване и иммигрантах в Константинополе

Георгий Бовт

Мы еще вернемся

О том, почему глобализация неубиваема

Владимир Трегубов

Новая платформа многополярного мира

О роли стран БРИКС

Дмитрий Воденников

Солонка

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Любопытный случай древнего мозга | Feature

Невролог Аксель Петцольд слушал радио, лечась от похмелья после вчерашней вечеринки в лаборатории, когда он впервые услышал о человеке из Йоркшира. Это был декабрь 2008 года, и, согласно новостному сообщению, археологи обнаружили 2600-летний череп обезглавленного человека железного века, похороненный во влажной яме при раскопках в кампусе Йоркского университета в Великобритании. Внутри было что-то совершенно неожиданное: его сморщенный, но почти нетронутый мозг.

Внутри было что-то совершенно неожиданное: его сморщенный, но почти нетронутый мозг.

Источник: © Axel Petzold

Череп мужчины из Йоркшира был обезглавлен и сохранен во влажной яме. Его мозг, который по всем правилам уже давно должен был разложиться, был покрыт грязью, но тщательная очистка выявила его сохранившуюся структуру, включая гребни и борозды, которые неврологи называют извилинами и бороздами. «Никто не знал, как этот мозг мог выжить, — вспоминает Петцольд. Однако он тут же связал замечательную находку со своими собственными исследованиями. В своей лаборатории Университетского колледжа Лондона (UCL) Института неврологии Квин-сквер Петцольд пытался помочь пациентам, страдающим от потери зрения, вызванной повреждением нервов в их мозгу. Это включало поиск определенных белков, которые населяют нервные клетки. Ему пришло в голову, что некоторые особенности этих белков могут объяснить исключительную сохранность мозга йоркширского мужчины.

Очарованный сообщением по радио, Петцольд быстро связался с группой Йорков. Даже когда его похмелье отступало, он разговаривал по телефону с ведущим археологом Соней О’Коннор. «К тому времени мне удалось принять аспирин и вернуться к работе», — смеется он. «И у нас была очень приятная дискуссия».

Даже когда его похмелье отступало, он разговаривал по телефону с ведущим археологом Соней О’Коннор. «К тому времени мне удалось принять аспирин и вернуться к работе», — смеется он. «И у нас была очень приятная дискуссия».

Палео-любопытный

С помощью Петцольда в течение следующего десятилетия команда начала распутывать историю обезглавленного человека с помощью белков в его сморщенном мозгу. Для этого они использовали биохимические методы, ранее знакомые молекулярным биологам, но теперь являющиеся частью инструментария тех, кто занимается «палеопротеомикой» — изучением древних белков. Хотя Петцольд ни в коем случае не был экспертом в области палеопротеомики, он был тем, кого можно назвать палеолюбопытным, поскольку разделил очередь на компьютерный томограф своей больницы с мумиями из Британского музея, расположенного через дорогу. Он также был хорошо знаком с молекулярными составляющими человеческого мозга.

Источник: © Axel Petzold

Мозг находится в довольно хорошем состоянии, учитывая, что ему 2600 лет. живых больных. Теперь он намеревался применить аналогичные тесты к давно умершим. Именно эти волокна, как подозревал Петцольд, сыграли свою роль в сохранении мозга железного века. Промежуточные филаменты представляют собой белки толщиной 8–12 нм, которые придают структурную стабильность клеткам мозга, а также являются достаточно гибкими для изменения конфигурации. Они принимают две формы: нейрофиламенты (в нервных клетках) и глиальные фибриллярные кислые белки (GFAP) (в опорных клетках, называемых астроцитами). Нейрофиламенты являются полезными биомаркерами повреждения нервных клеток, поскольку они вытекают из поврежденных нейронов; Петцольд измерял уровни у пациентов с черепно-мозговыми травмами с помощью зонда, называемого катетером для микродиализа, который вставляли в лобную кору, способ мониторинга биохимии мозга «вживую». «Вы можете расположить его прямо рядом с нейронами в мозгу», — объясняет он. «Если мы будем использовать этот тип жидкости, вы все равно сможете увидеть полноразмерный белок».

живых больных. Теперь он намеревался применить аналогичные тесты к давно умершим. Именно эти волокна, как подозревал Петцольд, сыграли свою роль в сохранении мозга железного века. Промежуточные филаменты представляют собой белки толщиной 8–12 нм, которые придают структурную стабильность клеткам мозга, а также являются достаточно гибкими для изменения конфигурации. Они принимают две формы: нейрофиламенты (в нервных клетках) и глиальные фибриллярные кислые белки (GFAP) (в опорных клетках, называемых астроцитами). Нейрофиламенты являются полезными биомаркерами повреждения нервных клеток, поскольку они вытекают из поврежденных нейронов; Петцольд измерял уровни у пациентов с черепно-мозговыми травмами с помощью зонда, называемого катетером для микродиализа, который вставляли в лобную кору, способ мониторинга биохимии мозга «вживую». «Вы можете расположить его прямо рядом с нейронами в мозгу», — объясняет он. «Если мы будем использовать этот тип жидкости, вы все равно сможете увидеть полноразмерный белок».

В мозгу мужчины из Йоркшира, напротив, эти белки были далеко не целыми. Но они все еще были там — как показал тест Петцольда — даже если они медленно фрагментировались в течение тысяч лет. Нередко белки выживают так долго. Белки разлагаются гораздо медленнее, чем ДНК, и все чаще дают нам информацию о более глубоком прошлом. Кости животных, которые содержат белки коллагена, которые могут быть сопоставлены с определенными видами, являются распространенными источниками, например, что позволяет археологам освещать методы животноводства прошлого.

Тем временем соскобы с человеческих зубов помогли Джессике Хенди, эксперту по палеопротеомике, работающему отдельно от О’Коннора в Йоркском университете, обнаружить прямые доказательства диеты наших предков. «Мы сделали несколько экстракций белка на зубном камне, и одна из вещей, которая постоянно бросалась нам в глаза, была доказательством молочных белков», — говорит Хенди. «Итак, мы обнаружили это как новый способ определить потребление молока в прошлом». Она добавляет, что история привычки людей к молоку особенно интересна для археологов, потому что мы только относительно недавно научились переваривать лактозу. Ища различия в аминокислотных строительных блоках белков древнего молока, также можно сказать, произошли ли они от коров, овец или коз.

Она добавляет, что история привычки людей к молоку особенно интересна для археологов, потому что мы только относительно недавно научились переваривать лактозу. Ища различия в аминокислотных строительных блоках белков древнего молока, также можно сказать, произошли ли они от коров, овец или коз.

Больше мозгов

Что еще более удивительно, чем получение белков из старых костей или зубов, так это получение их из старого мозга, мягкой ткани, которая, как мы предполагаем, относительно быстро разрушается нормальными процессами гниения. Александра Мортон-Хейворд, бывший гробовщик, в настоящее время изучающая биомолекулярный состав сохранившегося мозга для получения докторской степени в Оксфордском университете, Великобритания, обнаружила, что мозг не всегда разлагается, как ожидалось. Мужчина из Йоркшира тоже был ее способом затронуть эту тему — она начала копаться в литературе, когда наткнулась на газету о нем. «Одно упоминание привело к другому и еще к нескольким», — вспоминает она. Прежде чем она узнала об этом, она обнаружила отчеты о более чем 1800 сохранившихся мозгах, опубликованные с середины 1600-х годов. Хотя у нее нет единого связного объяснения того, почему все эти мозги выжили — они встречаются в сухих и влажных условиях и в разных почвах — ее тоже интересуют гибкие белковые компоненты.

Прежде чем она узнала об этом, она обнаружила отчеты о более чем 1800 сохранившихся мозгах, опубликованные с середины 1600-х годов. Хотя у нее нет единого связного объяснения того, почему все эти мозги выжили — они встречаются в сухих и влажных условиях и в разных почвах — ее тоже интересуют гибкие белковые компоненты.

Помимо промежуточных филаментов, Мортон-Хейворд изучает основной белок миелина (MBP), ключевой белок центральной нервной системы, который также был обнаружен у человека из Йоркшира. Все трое оборотни. У них есть «внутренне неупорядоченные области», позволяющие им складываться, как бумага для оригами, вместо того, чтобы образовывать стабильные трехмерные структуры. Как объясняет Мортон-Хейворд, их гибкая структура тесно связана с их функцией «постоянной перенастройки и перепрошивки» «умопомрачительно сложных двигательных путей» или нейропластичностью — способом адаптации мозга к опыту и повреждениям.

Как и другие исследователи, основным инструментом Мортон-Хейворд для обнаружения этих белков является масс-спектрометрия, которую она в настоящее время использует с материалом, извлеченным из мозга сотен людей, похороненных на британском кладбище работных домов 19-го века. Как и в современных исследованиях белка, основная предпосылка такова: извлекайте белки, расщепляйте их с помощью ферментов, затем разбивайте их в масс-спектрометре и используйте программное обеспечение, чтобы посмотреть на образец или спектр, который производят кусочки, и сопоставить эталонные белки. Это был следующий очевидный инструмент в арсенале Петцольда.

Как и в современных исследованиях белка, основная предпосылка такова: извлекайте белки, расщепляйте их с помощью ферментов, затем разбивайте их в масс-спектрометре и используйте программное обеспечение, чтобы посмотреть на образец или спектр, который производят кусочки, и сопоставить эталонные белки. Это был следующий очевидный инструмент в арсенале Петцольда.

Используя масс-спектрометрию, теперь можно получить последовательности фрагментированных белков из химической среды древних тканей, а также изучить, как содержание белка варьируется в каждой ткани — одно из преимуществ работы с протеомом, а не с геномом. Эксперты получают совершенно другой набор молекул для мозга по сравнению с костями, в которых в основном преобладает коллаген, или, скажем, для фекалий (см. вставку «Протеом фекалий» ниже).

Протеом экскрементов

Как и мозг, копролиты (консервированные фекалии), как правило, недостаточно распознаются и занижаются — возможно, что касается экскрементов, из-за некоторой брезгливости со стороны исследователей. Однако недавно команда Хенди использовала масс-спектрометрию для анализа белков из фекалий ездовых собак 300-летней давности (или около того) из коренного населения Аляски. По ее словам, отложения, сохранившиеся в холодных условиях, «до сих пор пахнут фекалиями». Они смогли определить, какую рыбу ели собаки, проанализировав небольшие фрагменты рыбьей кости в экскрементах, используя быстрый и дешевый метод масс-спектрометрии, называемый «отпечаток пептидной массы», который генерирует «штрих-код» для вида на основе определенного образца. его компоненты коллагена производят.

Однако недавно команда Хенди использовала масс-спектрометрию для анализа белков из фекалий ездовых собак 300-летней давности (или около того) из коренного населения Аляски. По ее словам, отложения, сохранившиеся в холодных условиях, «до сих пор пахнут фекалиями». Они смогли определить, какую рыбу ели собаки, проанализировав небольшие фрагменты рыбьей кости в экскрементах, используя быстрый и дешевый метод масс-спектрометрии, называемый «отпечаток пептидной массы», который генерирует «штрих-код» для вида на основе определенного образца. его компоненты коллагена производят.

Источник: © 2021 Anne Kathrine W Runge et al

Кто знал, что можно узнать так много из консервированных фекалий?

Однако, чтобы углубиться в сам протеом кормы, они использовали тандемную масс-спектрометрию с жидкостной хроматографией (ЖХ-МС/МС), которая выделяет белковые фрагменты с помощью хроматографии перед тем, как отправить их на коллектор. С помощью этого пути они идентифицировали 56 различных белков собак и рыб в древних фекалиях, от пищеварительных белков до белков из рыбьих кишок, мышц и икры. Эти результаты привели к выводам, которые были бы невозможны с ДНК: например, фекалии, вероятно, были летними, когда собак кормили кишками и икрой рыбы, пойманной и выпотрошенной во время сезонного промысла лосося.

Эти результаты привели к выводам, которые были бы невозможны с ДНК: например, фекалии, вероятно, были летними, когда собак кормили кишками и икрой рыбы, пойманной и выпотрошенной во время сезонного промысла лосося.

Проблема с белками

Что можно ожидать найти в человеческом мозгу, кроме белков мозга? В 2013 году европейская команда использовала ЖХ-МС для изучения образцов ткани из мозга ледяного человека Эци, хорошо сохранившегося тела человека, умершего 5300 лет назад в Альпах, извлекая более 500 отдельных белков. Среди них были некоторые, связанные со стрессом и кровотечением, что побудило исследователей выдвинуть новую теорию того, как Эци умер — от травмы головы. Конечно, способ смерти йоркширца не обсуждался, но, тем не менее, результаты масс-спектрометрии были впечатляющими: всего 783 белковых совпадения — триумф для такой древней мягкой ткани. «Им действительно удалось восстановить богатейший палеопротеом из любого археологического материала, исследованного на сегодняшний день», — отмечает Мортон-Хейворд. Среди молекул, которые они идентифицировали, снова были три гибких белка: нейрофиламенты, GFAP и MBP.

Среди молекул, которые они идентифицировали, снова были три гибких белка: нейрофиламенты, GFAP и MBP.

Источник: © Andrea Solero/AFP/Getty Images

Тело человека, умершего более 5000 лет назад, известного как Эци, было изучено с помощью тех же методов. медленный. Будучи клиницистом, Петцольд работал над проектом в свободное время и постоянно сталкивался со странными результатами. Во-первых, его извлечения из ткани мужчины из Йоркшира содержали непроницаемую коричневую гадость, которую он подозревал как белок, но которую нельзя было обнаружить в тестах. Между тем, в некоторых образцах тканей, которые он оставил разлагаться на год, он увидел противоположное тому, что ожидал: уровень белка не снижался по мере разложения ткани, а повышался. Так что, с одной стороны, белка не хватало, а с другой стороны, белок появлялся там, где его быть не должно.

Любопытно, что Мортон-Хейворд говорит, что в данных о ее викторианском мозгу тоже чего-то не хватает. Масс-спектральный анализ соответствует примерно половине белковой последовательности MBP; N-концевая половина «практически отсутствует» в ее образцах, несмотря на то, что они намного моложе, чем у Петцольд. Как будто, по ее словам, ее методы «не позволяют получить доступ ко всему белку, который там есть». Она также указывает, что такие белки, как MBP и гибкие промежуточные филаменты, имеют склонность к агрегации и образованию бляшек, подобных тем, которые возникают при различных формах деменции.

Масс-спектральный анализ соответствует примерно половине белковой последовательности MBP; N-концевая половина «практически отсутствует» в ее образцах, несмотря на то, что они намного моложе, чем у Петцольд. Как будто, по ее словам, ее методы «не позволяют получить доступ ко всему белку, который там есть». Она также указывает, что такие белки, как MBP и гибкие промежуточные филаменты, имеют склонность к агрегации и образованию бляшек, подобных тем, которые возникают при различных формах деменции.

Мозг сжимается и сжимается, но эти белки по-прежнему сохраняют архитектуру клеток

Эта совокупность, кажется, может быть решением обеих загадок. В конце концов Петцольд пришел к выводу, что его образцы были полны агрегированных белков, которые медленно распадались. Таким образом, каждый раз, когда он использовал свои тесты на антитела на разлагающихся образцах, он обнаруживал больше, чем раньше, поскольку обнаруживалось больше точек фиксации его антител. Он рассудил, что коричневая жижа также должна содержать агрегированные белки, что объясняет, почему он не может получить к ней доступ. В 2020 году Петцольд наконец опубликовал теорию, объясняющую, что удерживало мозг обезглавленного человека от распада. Это первая работа, предполагающая, что агрегация белков может способствовать сохранению древней мозговой ткани. «В этом вся хитрость этих белков, — говорит Петцольд. «Мозг сжимается и сжимается, но эти белки по-прежнему сохраняют архитектуру, структуру клеток».

Он рассудил, что коричневая жижа также должна содержать агрегированные белки, что объясняет, почему он не может получить к ней доступ. В 2020 году Петцольд наконец опубликовал теорию, объясняющую, что удерживало мозг обезглавленного человека от распада. Это первая работа, предполагающая, что агрегация белков может способствовать сохранению древней мозговой ткани. «В этом вся хитрость этих белков, — говорит Петцольд. «Мозг сжимается и сжимается, но эти белки по-прежнему сохраняют архитектуру, структуру клеток».

Мортон-Хейворд говорит, что хочет увидеть, сможет ли она воспроизвести это открытие агрегации и дезагрегации белков, возможно, сначала с современной мозговой тканью. Но если агрегация играла определенную роль как в викторианском, так и в йоркширском мозге, то почему не все мозги сохранились таким образом? Все, предположительно, содержат необходимые молекулярные составляющие. Одна из теорий может быть сосредоточена на влиянии нейродегенеративных состояний, таких как деменция, связанных с агрегацией белков и образованием бляшек. В случае работного дома такие расстройства могли быть более распространены из-за лишений.

В случае работного дома такие расстройства могли быть более распространены из-за лишений.

Согласно Мортону-Хейворду, процесс агрегации является спонтанным, не вызываемым ферментами, и может продолжаться даже после смерти, так что в течение сотен или тысяч лет могут образовываться действительно неподатливые бляшки, подобные которым невозможно наблюдать. даже у самых старых ныне живущих долгожителей. «Это то, что я нахожу действительно захватывающим», — говорит она, намекая, что загрузка давно умершего мозга может углубить наше понимание молекулярных путей, участвующих в некоторых неврологических заболеваниях.

Золотое дно биоинформатики

Что касается злополучного жителя Йоркшира, у Петцольда уже есть планы по более тщательному исследованию протеома его мозга — поиску молекулярных признаков нейродегенеративных заболеваний. Он полагает, что некоторые из признаков находятся в данных масс-спектрометрии, которые у них уже есть, но из-за высокого уровня статистической строгости их анализа некоторые из белковых последовательностей, которые они первоначально идентифицировали, пришлось отбросить. Как отмечает Мортон-Хейворд, это случай выбора подходящих пороговых значений для сопоставления ваших белков с эталонными белками, предоставленными программным обеспечением: «игра на скорую руку», но с доверительным интервалом. Скажете ли вы «щелчок», зависит от того, насколько точно вы решите, что карты должны совпадать. Если вы установите слишком низкий порог для того, чтобы сказать щелчок, то вы можете иметь дело с белковой последовательностью и сопоставить ее с неправильной эталонной последовательностью, тогда как в случае Петцольда он задается вопросом, была ли планка установлена слишком высокой.

Как отмечает Мортон-Хейворд, это случай выбора подходящих пороговых значений для сопоставления ваших белков с эталонными белками, предоставленными программным обеспечением: «игра на скорую руку», но с доверительным интервалом. Скажете ли вы «щелчок», зависит от того, насколько точно вы решите, что карты должны совпадать. Если вы установите слишком низкий порог для того, чтобы сказать щелчок, то вы можете иметь дело с белковой последовательностью и сопоставить ее с неправильной эталонной последовательностью, тогда как в случае Петцольда он задается вопросом, была ли планка установлена слишком высокой.

Однако обработка данных — это нечто большее, чем просто установка пороговых значений. Как объясняет Фридо Велкер из Копенгагенского университета в Дании, именно достижения в области биоинформатики, а не в области выделения белков, действительно продвинули вперед палеопротеомику за последние несколько лет. «Я думаю, что этот аспект на самом деле является ключевым для извлечения большего количества белковых последовательностей, возможности реконструировать последовательности с более высоким охватом и большей надежностью, а также для поиска большего количества белков», — говорит он.

Это игра на скорую руку, но с доверительным интервалом

В 2020 году команда Велкера опубликовала данные о протеоме двух невероятно старых образцов зубной эмали, взятых у древних гоминидов. Здесь их стратегия поиска белка имела решающее значение для работы с сильно деградировавшими белками, которым 800 000 лет для Homo antecessor , потенциального общего предка людей и неандертальцев, и 1,8 миллиона лет для Homo erectus . В таких старых образцах с течением времени химические изменения накапливаются в боковых цепях аминокислот внутри белков. Эти изменения на самом деле используются в палеопротеомике для проверки того, что белки являются подлинными реликвиями, а не просто результатом загрязнения из современных источников. Однако они также вызывают то, что известно как массовые сдвиги — различия между масс-спектрами, полученными от древних и современных белков. Для Велкера это означало создание уровня устойчивости к ошибкам для учета различий в очень старых последовательностях белков, которые он обнаруживал. Такие изменения, называемые посттрансляционными модификациями или ПТМ, присутствовали и должны были учитываться и в белках йоркширского человека.

Такие изменения, называемые посттрансляционными модификациями или ПТМ, присутствовали и должны были учитываться и в белках йоркширского человека.

Компания Morton-Hayward также проявляет большой интерес к оптимизации этих «нисходящих» аспектов идентификации белков. Она объясняет, что можно увеличить извлечение белка, внеся небольшие изменения в настройки программного обеспечения даже после того, как данные были собраны и загружены. Например, предоставление дополнительной информации о том, как белок был переварен, и учет «переваривания», вызванного самим временем, заставляет программу искать различные виды фрагментов. «Это значительно увеличивает пространство для поиска», — говорит она.

Петцольд говорит, что ему нужно разобраться с программной стороной дела, если они действительно собираются раскрыть дело об обезглавленном йоркширце. Повлияло ли какое-то нейродегенеративное заболевание на агрегацию белков в его мозгу? Могли ли последствия этой болезни привести к сохранению белков и тканей в течение 2600 лет? Только больше времени — и, вероятно, некоторые более впечатляющие результаты масс-спектрометрии — покажут. Альтернативное объяснение более ужасно. Судя по распределению консервированных белков в мозгу человека и коррозии ножа, которым его препарировали, кажется вероятным, что вскоре после смерти его голова могла быть брошена в бочку с кислотой — еще один превосходный метод сохранения белков.

Альтернативное объяснение более ужасно. Судя по распределению консервированных белков в мозгу человека и коррозии ножа, которым его препарировали, кажется вероятным, что вскоре после смерти его голова могла быть брошена в бочку с кислотой — еще один превосходный метод сохранения белков.

Хейли Беннетт, научный писатель из Бристоля, Великобритания

Как наш древний мозг справляется с цифровыми отвлекающими факторами

Эта статья была опубликована в выпуске за май 2020 года. Подпишитесь на журнал Discover, чтобы получать больше подобных историй.

В самом нашем основании, говорит когнитивный нейробиолог Адам Газзали, «люди — существа, ищущие информацию».

И это может быть проблемой.

В то время как Интернет и интеллектуальные устройства дают нам беспрецедентный доступ к данным, которые мы жаждем, мы, кажется, не знаем, как справиться с потоком, который эти технологии выпустили.

Согласно недавнему исследованию, проведенному исследовательской группой Nielsen, средний американец проводит почти четыре часа в день за компьютерами и мобильными устройствами и почти четверть этого времени в социальных сетях. В то время как плюсы всего этого просмотра пикселей многочисленны, минусы могут быть пугающими. На общественной арене онлайн-фильтры создают пузыри, которые укрепляют наши предубеждения и усиливают наш гнев. Размахивая твитами, как вилами, мы попадаем в виртуальные толпы; некоторые из нас переходят к насилию в реальной жизни. Наш усиленный цифровыми технологиями трайбализм переворачивает политические нормы и влияет на выборы.

В то время как плюсы всего этого просмотра пикселей многочисленны, минусы могут быть пугающими. На общественной арене онлайн-фильтры создают пузыри, которые укрепляют наши предубеждения и усиливают наш гнев. Размахивая твитами, как вилами, мы попадаем в виртуальные толпы; некоторые из нас переходят к насилию в реальной жизни. Наш усиленный цифровыми технологиями трайбализм переворачивает политические нормы и влияет на выборы.

На домашнем фронте звуки стука больших пальцев по экрану заменили обеденный разговор. Профессора сталкиваются с аудиториями, полными зомби, использующих Snapchat. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что использование смартфона на рабочем месте обходится компаниям в 15 миллиардов долларов в неделю из-за потери производительности. Отправка текстовых сообщений за рулем становится причиной более 300 000 аварий каждый год. Сотни из нас ежегодно госпитализируются из-за того, что мы натыкаемся на вещи во время переписки. По мере того, как наши устройства становятся умнее, эффективнее и подключаются к сети, они часто делают нас глупее, отвлекают и разобщают.

Растущее число исследований предполагает, что эта загадка возникает из-за особенности, запечатленной в нашей ДНК: нашей беспрецедентной жажды знаний. «Это древнее стремление приводит к всевозможным сложностям в том, как мы взаимодействуем с окружающим миром», — говорит Адам Газзали, нейробиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и соавтор книги «Отвлеченный разум: древний мозг». в мире высоких технологий.

Наше нынешнее затруднительное положение, как предполагают Газзали и другие эксперты, связано с разрывом между нашим огромным аппетитом к информации и нашей ограниченной способностью к вниманию. Чтобы понять, как мы здесь оказались — и, возможно, чтобы найти выход, — крайне важно понять, откуда у нас появился мозг.

(Источник: Душан Петкович/Shutterstock)

Компьютер в наших головах

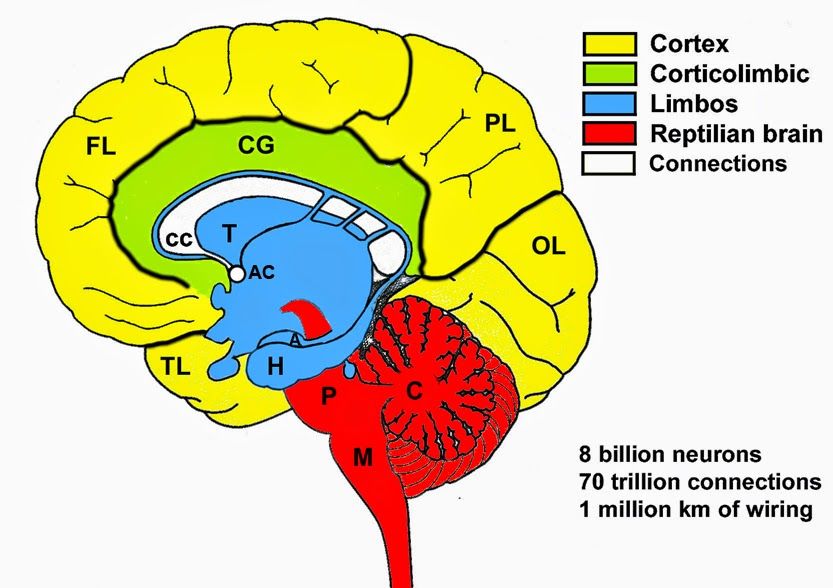

Нейробиолог Кристоф Кох из Алленовского института исследований мозга в Сиэтле назвал человеческий мозг «самым сложным объектом в известной Вселенной». Компьютер в наших головах содержит около 86 миллиардов единиц обработки, известных как нейроны, объединенные в распределенную сеть с сотнями триллионов соединений или синапсов. За всю жизнь он может хранить около миллиарда бит данных: в 50 000 раз больше информации, чем в Библиотеке Конгресса. Он может сочинять романы и симфонии, выяснять, как отправлять космические корабли за пределы Солнечной системы, и изобретать электронные мозги, чьи возможности в некотором смысле превосходят его собственные.

Компьютер в наших головах содержит около 86 миллиардов единиц обработки, известных как нейроны, объединенные в распределенную сеть с сотнями триллионов соединений или синапсов. За всю жизнь он может хранить около миллиарда бит данных: в 50 000 раз больше информации, чем в Библиотеке Конгресса. Он может сочинять романы и симфонии, выяснять, как отправлять космические корабли за пределы Солнечной системы, и изобретать электронные мозги, чьи возможности в некотором смысле превосходят его собственные.

Однако происхождение этого чуда было поразительно скромным. Около 7 миллионов лет назад гоминины — наша ветвь генеалогического древа приматов — начали длительный переход к прямохождению. Бипедализм, или ходьба на двух ногах, освободил наши руки для изготовления инструментов и обращения с ними. Это также позволило нам преодолевать большие расстояния, что является ключом к нашему расселению за пределы африканских лесов и саванн. «Если вы посмотрите на нечеловеческих приматов, то увидите, что у них внизу другая пара рук», — отмечает Дин Фальк, профессор антропологии Университета штата Флорида и старший научный сотрудник Школы перспективных исследований Санта-Фе, специализирующийся на эволюции мозга. «Когда наши ноги стали несущими инструментами, все сдвинулось с мертвой точки — никакой каламбур».

«Когда наши ноги стали несущими инструментами, все сдвинулось с мертвой точки — никакой каламбур».

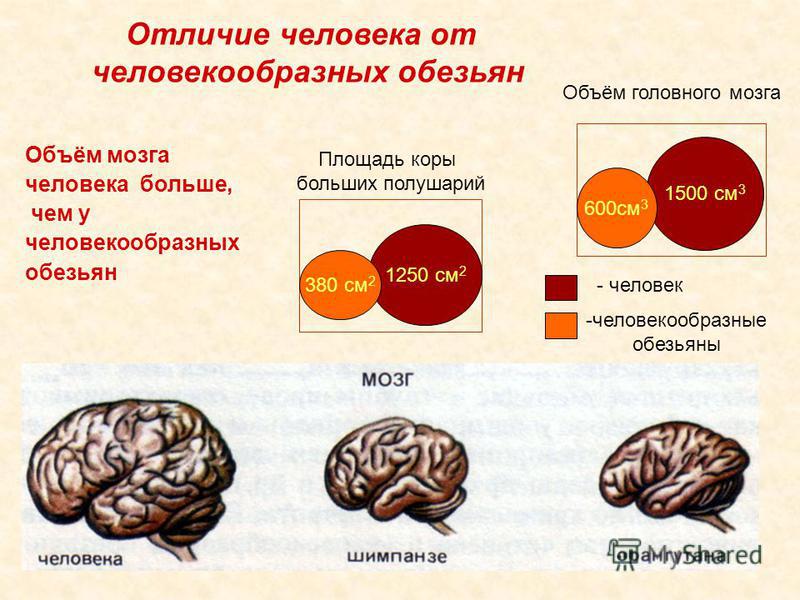

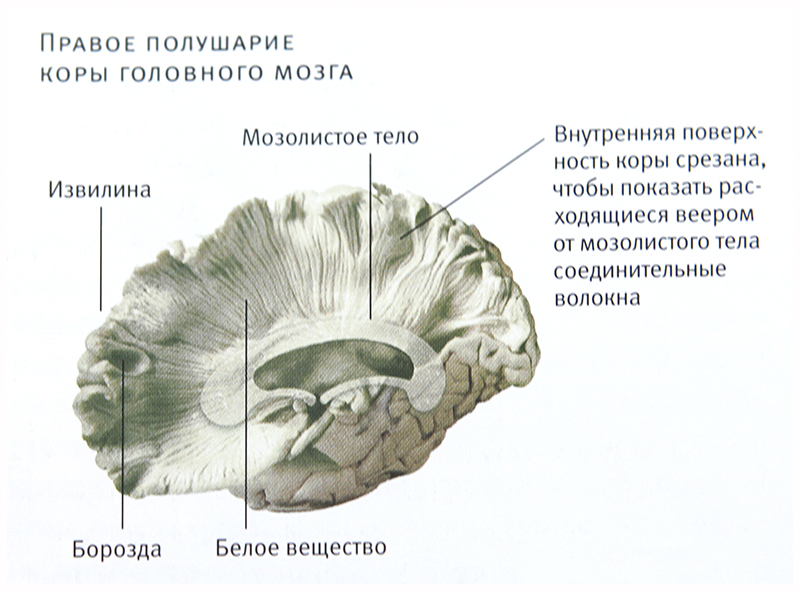

Не то чтобы эффект был немедленным. Более 3 миллионов лет назад мозг Australopithecus afarensis, вероятно, первого полностью двуногого гоминида, был лишь немного больше, чем у шимпанзе. Но к тому времени, когда по крайней мере 300 000 лет назад появился Homo sapiens, объем мозга утроился. Наше соотношение мозга к телу в шесть раз больше, чем у других млекопитающих, а нейроны в нашей коре головного мозга (внешний слой мозга, отвечающий за познание) расположены более плотно, чем у любого другого существа на Земле.

За последние годы ученые выявили около двух десятков генетических изменений, которые могли помочь сделать наш мозг не только больше, но и несравненно способнее. «Это не просто квантовый скачок», — говорит палеоантрополог из Университета Висконсин-Мэдисон Джон Хоукс. «Задействовано множество адаптаций, от регуляции метаболизма до формирования нейронов и выбора времени развития». Участок ДНК, регулирующий гены, называемый HARE5, например, немного отличается у шимпанзе и человека; когда команда из Университета Дьюка внедрила обе версии мышиных эмбрионов, у тех, у которых был человеческий тип, мозг развился на 12 процентов больше. Между тем, мутации в гене NOTCh3 увеличивают выработку нервных стволовых клеток и задерживают их созревание в нейроны коры, что может быть одной из причин, по которой наш мозг продолжает расти гораздо дольше, чем у других приматов. Ген FOXP2, имеющий решающее значение для вербального общения у многих видов, отличается на две пары оснований у людей и наших ближайших ныне живущих родственников обезьян. Наша мутация может объяснить, почему мы можем говорить, а шимпанзе нет.

Участок ДНК, регулирующий гены, называемый HARE5, например, немного отличается у шимпанзе и человека; когда команда из Университета Дьюка внедрила обе версии мышиных эмбрионов, у тех, у которых был человеческий тип, мозг развился на 12 процентов больше. Между тем, мутации в гене NOTCh3 увеличивают выработку нервных стволовых клеток и задерживают их созревание в нейроны коры, что может быть одной из причин, по которой наш мозг продолжает расти гораздо дольше, чем у других приматов. Ген FOXP2, имеющий решающее значение для вербального общения у многих видов, отличается на две пары оснований у людей и наших ближайших ныне живущих родственников обезьян. Наша мутация может объяснить, почему мы можем говорить, а шимпанзе нет.

Наш мозг также формировался под воздействием внешних сил, что увеличивало шансы более умных гоминидов передать свои гены. Эксперты спорят, какие факторы имели наибольшее значение. Фальк, например, выдвигает гипотезу о том, что потеря хватательных лапок имела решающее значение: когда младенцы больше не могли цепляться за своих матерей, как это делают нечеловеческие приматы, необходимость успокаивать их на расстоянии привела к развитию языка, который произвел революцию в нашей нервной организации. . Другие исследователи считают, что диетические изменения, такие как употребление мяса или приготовление пищи в целом, позволили нам обойтись более коротким пищеварительным трактом, что высвободило больше энергии для мозга, сжигающего калории. Третьи приписывают эволюцию нашего мозга растущей социальной сложности или усилению экологических проблем.

. Другие исследователи считают, что диетические изменения, такие как употребление мяса или приготовление пищи в целом, позволили нам обойтись более коротким пищеварительным трактом, что высвободило больше энергии для мозга, сжигающего калории. Третьи приписывают эволюцию нашего мозга растущей социальной сложности или усилению экологических проблем.

Совершенно ясно, что наше нейронное оборудование формировалось в условиях, радикально отличающихся от тех, с которыми ему приходится сталкиваться сегодня. На протяжении тысячелетий нам приходилось быть настороже в отношении опасных хищников, враждебных кланов, потенциальных источников пищи и убежища — и на этом все. Как выразился нейробиолог из Университета Макгилла Дэниел Дж. Левитин в своей книге «Организованный разум»: «Наш мозг эволюционировал, чтобы сосредотачиваться на чем-то одном».

Дизайн наших цифровых устройств делает это почти невозможным.

Технология против мозга

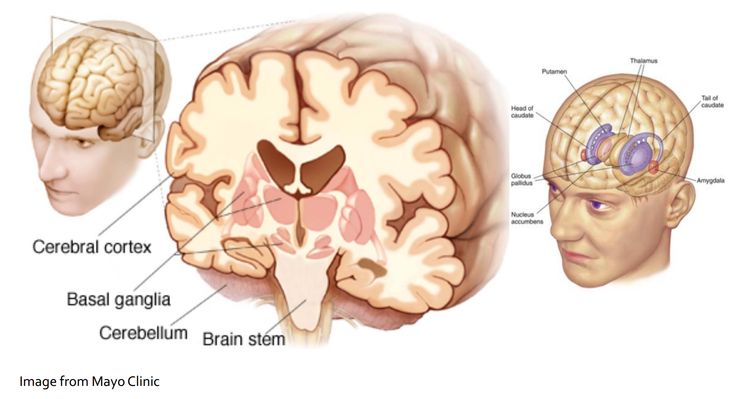

Часть мозга, которая позволяет нам строить сложные планы и воплощать их в жизнь — часть, которая, возможно, делает нас наиболее человечными, — это префронтальная кора. Эта область лишь немного больше у H. sapiens, чем у шимпанзе или гориллы, но ее связи с другими областями мозга более обширны и сложны. Несмотря на эту продвинутую сеть, наша способность планировать намного сильнее, чем наша способность оставаться сосредоточенным на заданной задаче.

Эта область лишь немного больше у H. sapiens, чем у шимпанзе или гориллы, но ее связи с другими областями мозга более обширны и сложны. Несмотря на эту продвинутую сеть, наша способность планировать намного сильнее, чем наша способность оставаться сосредоточенным на заданной задаче.

Одна из причин заключается в том, что, как и все животные, мы эволюционировали, чтобы мгновенно переключать внимание, когда чувствуем опасность: щелкающая ветка может сигнализировать о приближающемся хищнике, тень может указывать на врага за деревом. Наша целенаправленная или нисходящая умственная деятельность имеет мало шансов противостоять этим восходящим силам новизны и заметности — стимулам, которые являются неожиданными, внезапными или драматическими или вызывают воспоминания о важных событиях.

(Источник: Rawpixel.com/Shutterstock)

«Многие технологические устройства используют восходящие стимулы, чтобы отвлечь наше внимание от наших целей, такие как гудение, вибрации и вспышки света», — говорит Газзали. Более того, даже когда они находятся в беззвучном режиме, наши устройства соблазняют нас обещанием безграничной, немедленно доступной информации. Доступные данные могут быть новостными (последняя оплошность нашего наименее любимого политика), фактическими (фильмография нашего любимого актера), социальными (количество голосов, набранных нашим селфи) или просто забавными (это видео с трубкозубом на бобслее). Но все это стимулирует наше запрограммированное стремление быть в курсе.

Более того, даже когда они находятся в беззвучном режиме, наши устройства соблазняют нас обещанием безграничной, немедленно доступной информации. Доступные данные могут быть новостными (последняя оплошность нашего наименее любимого политика), фактическими (фильмография нашего любимого актера), социальными (количество голосов, набранных нашим селфи) или просто забавными (это видео с трубкозубом на бобслее). Но все это стимулирует наше запрограммированное стремление быть в курсе.

Это желание не только у нас. Сканирование мозга высших приматов показывает, что нейронные схемы, первоначально разработанные для поиска пищи, также управляют когнитивным поведением более высокого порядка. Даже обезьяны-макаки реагируют на новую информацию так же, как на примитивные награды, такие как фрукты или вода. Когда животное находит в джунглях спелый манго или решает задачу в лаборатории, клетки мозга в так называемой дофаминергической системе загораются, создавая ощущение удовольствия. Эти клетки также создают прочные связи с цепями мозга, которые помогли заработать вознаграждение. Вызывая положительные эмоции всякий раз, когда активируются эти схемы, система способствует обучению.

Вызывая положительные эмоции всякий раз, когда активируются эти схемы, система способствует обучению.

Люди, конечно же, охотятся за данными более жадно, чем любое другое животное. И, как и большинство собирателей, мы следуем инстинктивным стратегиям оптимизации нашего поиска. Экологи-бихевиористы, изучающие животных, ищущих пищу, разработали различные модели, чтобы предсказать их вероятный образ действий. Одна из них, теорема о предельной ценности (MVT), применяется к собирателям в районах, где пища находится на участках, а между ними находятся районы с бедными ресурсами. MVT может предсказать, например, когда белка перестанет собирать желуди на одном дереве и перейдет к следующему, основываясь на формуле, оценивающей затраты и выгоды от пребывания на одном месте — количество орехов, добытых в минуту, по сравнению со временем, необходимым для этого. путешествия и так далее. Газзали рассматривает цифровой ландшафт как подобную среду, в которой патчи являются источниками информации — веб-сайт, смартфон, программа электронной почты. Он считает, что формула, подобная MVT, может управлять нашим онлайн-собирательством: каждый патч данных обеспечивает убывающую отдачу с течением времени, поскольку мы используем информацию, доступную там, или когда мы начинаем беспокоиться, что более качественные данные могут быть доступны где-то еще.

Он считает, что формула, подобная MVT, может управлять нашим онлайн-собирательством: каждый патч данных обеспечивает убывающую отдачу с течением времени, поскольку мы используем информацию, доступную там, или когда мы начинаем беспокоиться, что более качественные данные могут быть доступны где-то еще.

Вызов следующего патча данных может заставить нас прыгать с Facebook на Twitter, на Google, на YouTube; это также может помешать выполнению целей — уложиться в срок работы, быть внимательным в классе, общаться лицом к лицу с любимым человеком. Он делает это, говорит Газзали, двумя основными способами. Одним из них является отвлечение, которое он определяет как «фрагменты не относящейся к цели информации, с которыми мы либо сталкиваемся в нашем внешнем окружении, либо генерируем внутри нашего собственного разума». Мы пытаемся игнорировать пинги и гудки нашего телефона (или наш страх упустить данные, которые они означают), только чтобы обнаружить, что наши усилия подрывают наше внимание.

Другой убийцей цели является прерывание: мы делаем перерыв в деятельности сверху вниз, чтобы насытиться информацией. Обычный термин для этого — многозадачность, что звучит так, как будто мы делаем несколько дел одновременно — работаем над ежеквартальным отчетом, отвечаем на электронные письма клиентов, следим за количеством оплошностей политиков, подсматриваем за этим трубкозубом. По правде говоря, это означает, что мы не делаем ничего хорошего.

«Существует конфликт между тем, что мы хотим сделать, и тем, что мы на самом деле можем сделать, — говорит Газзали. «Каждое переключение [нашего внимания с одной задачи на другую] имеет свою цену». Например, одно исследование показало, что ИТ-специалистам в среднем требуется 25 минут, чтобы возобновить проект после того, как его прервали. Помимо серьезного снижения эффективности, такое жонглирование может привести к высокому уровню стресса, разочарования и усталости.

Это также наносит ущерб рабочей памяти, функции, которая позволяет нам удерживать в голове несколько ключевых битов данных ровно столько, сколько нужно, чтобы применить их к задаче. Многочисленные исследования показали, что «медиа-многозадачность» (научный термин, обозначающий переключение между источниками цифровых данных) перегружает этот отдел мозга, делая нас менее сосредоточенными и более склонными к ошибкам. В 2012 году, например, канадские исследователи обнаружили, что многозадачность на ноутбуке мешает обучению в классе не только пользователю, но и ученикам, сидящим рядом. Многозадачность в тяжелых средах связана со снижением когнитивного контроля, более высоким уровнем импульсивности и уменьшением объема передней поясной коры, области мозга, связанной с обнаружением ошибок и эмоциональной регуляцией.

Многочисленные исследования показали, что «медиа-многозадачность» (научный термин, обозначающий переключение между источниками цифровых данных) перегружает этот отдел мозга, делая нас менее сосредоточенными и более склонными к ошибкам. В 2012 году, например, канадские исследователи обнаружили, что многозадачность на ноутбуке мешает обучению в классе не только пользователю, но и ученикам, сидящим рядом. Многозадачность в тяжелых средах связана со снижением когнитивного контроля, более высоким уровнем импульсивности и уменьшением объема передней поясной коры, области мозга, связанной с обнаружением ошибок и эмоциональной регуляцией.

Мы против них

Эмоциональная регуляция играет центральную роль в другом разрушительном воздействии технологий на наш древний мозг: обострении племенных тенденций. Наши далекие предки жили небольшими кочевыми группами, основной социальной единицей на протяжении большей части истории человечества. «Группы, которые конкурировали за ресурсы и пространство, не всегда делали это мирно», — говорит палеоантрополог Хоукс. «Мы — продукт этого процесса».

«Мы — продукт этого процесса».

В наши дни многие аналитики видят утверждение трайбализма в возрождении националистических движений во всем мире и резком росте политической поляризации в США, при этом обе тенденции заметно проявляются в Интернете. Исследование, опубликованное в Американском журнале политических наук в 2015 году, показало, что партийная принадлежность стала основным компонентом идентичности республиканцев и демократов. Социальные сети, побуждающие нас публично заявлять о своих пристрастиях и убеждениях, способствуют тому, что авторы называют «постепенным вторжением партийных предпочтений в неполитическую и до сих пор личную сферу».

И мы запрограммированы на то, чтобы отличать «нас» от «их». Когда мы взаимодействуем с членами своей группы, выброс дофамина дает нам прилив удовольствия, в то время как члены чужой группы могут вызвать негативную реакцию. Получение онлайн «лайков» только усиливает опыт.

(Источник: Monster Ztudio/Shutterstock)

Наше отступление в племенной режим также может быть реакцией на информационный взрыв, спровоцированный сетью. В 2018 году в журнале «Перспективы психологической науки» психолог Томас Т. Хиллс рассмотрел ряд более ранних исследований распространения информации. Он обнаружил, что всплеск цифрового экстремизма и поляризации может быть ответом на когнитивную перегрузку. Он предположил, что в условиях натиска мы полагаемся на укоренившиеся предубеждения, чтобы решить, какие данные заслуживают нашего внимания (см. врезку «Tribal Tech»). Результат: стадное мышление, эхо-камеры и теории заговора. «Нахождение информации, согласующейся с тем, во что я уже верю, делает меня лучшим членом моей группы», — говорит Хиллс. «Я могу пойти к своим союзникам и сказать: «Смотрите, вот доказательство того, что мы правы!»»

В 2018 году в журнале «Перспективы психологической науки» психолог Томас Т. Хиллс рассмотрел ряд более ранних исследований распространения информации. Он обнаружил, что всплеск цифрового экстремизма и поляризации может быть ответом на когнитивную перегрузку. Он предположил, что в условиях натиска мы полагаемся на укоренившиеся предубеждения, чтобы решить, какие данные заслуживают нашего внимания (см. врезку «Tribal Tech»). Результат: стадное мышление, эхо-камеры и теории заговора. «Нахождение информации, согласующейся с тем, во что я уже верю, делает меня лучшим членом моей группы», — говорит Хиллс. «Я могу пойти к своим союзникам и сказать: «Смотрите, вот доказательство того, что мы правы!»»

В некоторых случаях предубеждение в пользу своего племени может вызвать желание увидеть, как страдает другое племя. «Не все чужие группы одинаковы», — говорит психолог из Гарвардского университета Мина Цикара, изучающая факторы, заставляющие одну группу получать удовольствие от боли другой — реакцию, известную как злорадство. «Американцы не реагируют на канадцев, скажем, так, как на выходцев из Ирана». Она объясняет, что факторы, вызывающие такую неприязнь, — это «ощущение, что группа настроена против нас и что они способны осуществить угрозу». Например, когда болельщики «Ред Сокс» и «Янкиз» наблюдают, как их команда-соперник не может забить гол даже против третьей команды, они проявляют повышенную активность в вентральном стриатуме, области мозга, связанной с реакцией на вознаграждение.

«Американцы не реагируют на канадцев, скажем, так, как на выходцев из Ирана». Она объясняет, что факторы, вызывающие такую неприязнь, — это «ощущение, что группа настроена против нас и что они способны осуществить угрозу». Например, когда болельщики «Ред Сокс» и «Янкиз» наблюдают, как их команда-соперник не может забить гол даже против третьей команды, они проявляют повышенную активность в вентральном стриатуме, области мозга, связанной с реакцией на вознаграждение.

Совершенно не случайно, что во время президентских выборов 2016 года российские хакеры в основном сосредоточились на том, чтобы убедить различные группы американцев в том, что их преследует другая группа. Но иностранные агенты вряд ли являются главными пропагандистами трайбализма в Интернете. Как известно любому, кто проводил время в социальных сетях, в сети полно доморощенного злорадства.

Настоящее и будущее

Не ждите, что боссы Силиконовой долины изменят дизайн своих прибыльных продуктов, чтобы меньше эксплуатировать наши нейронные связи старой школы. «Джин выпущен из бутылки, — говорит Газзали. «Вернуть его обратно — нереалистичный план».

«Джин выпущен из бутылки, — говорит Газзали. «Вернуть его обратно — нереалистичный план».

Однако мы можем развиваться. Самый надежный способ борьбы с цифровым трайбализмом, считает Хиллс, — это опасаться предвзятости, использовать критическое мышление и поощрять других делать то же самое. Газзали, со своей стороны, предлагает множество стратегий, позволяющих сделать наш мозг менее восприимчивым к отвлечениям и помехам, а также изменить наше поведение, чтобы не поддаваться искушениям технарей (см. врезку «Укрощение нашей техники»). «Вырабатывая более здоровые привычки, мы можем изменить наше отношение к технологиям к лучшему», — говорит он. «Мы очень адаптивный вид. Я думаю, у нас все будет хорошо».

Tribal Tech

(Фото: Sam Wordley/Shutterstock)

Столкнувшись с когнитивной перегрузкой технологий, люди определяют, что заслуживает внимания, полагаясь на предубеждения, сформированные эволюцией, говорит Томас Т. Хиллс, профессор психологии в Англии. Уорикский университет. Эти тенденции, возможно, помогли нашим предкам выжить, но сегодня они не всегда в наших интересах, говорит Хиллс. Он выделяет четыре типа «когнитивного отбора», которые подпитывают цифровой трайбализм.

Уорикский университет. Эти тенденции, возможно, помогли нашим предкам выжить, но сегодня они не всегда в наших интересах, говорит Хиллс. Он выделяет четыре типа «когнитивного отбора», которые подпитывают цифровой трайбализм.

Выбор достоверной информации. Также называемая предвзятостью подтверждения, она склоняет нас предпочитать данные, которые соответствуют тому, что мы уже думаем. В доисторические времена это могло привести к тому, что люди рассматривали ливень как доказательство власти шамана над погодой — интерпретация, которая укрепляла социальную сплоченность, даже если она была ошибочной. Сегодня предвзятость подтверждения может привести к более серьезным ошибкам, таким как резкое похолодание как доказательство того, что изменение климата — это обман.

Отбор для отрицательной информации. Эта склонность, также известная как склонность к негативизму, заставляла мозг наших предков отдавать предпочтение настороженности в отношении хищников, а не другим, менее опасным видам внимания. Сегодня это может привести к тому, что мы будем отдавать предпочтение плохим новостям перед хорошими — например, более серьезно относиться к одному ужасному преступлению, совершенному членом другой группы, чем к данным, показывающим, что группа в целом законопослушна.

Сегодня это может привести к тому, что мы будем отдавать предпочтение плохим новостям перед хорошими — например, более серьезно относиться к одному ужасному преступлению, совершенному членом другой группы, чем к данным, показывающим, что группа в целом законопослушна.

Выбор прогнозной информации. Предвзятость распознавания образов, как ее часто называют, помогает нам различать порядок в хаосе. Заметив, что крупные животные-жертвы, как правило, прибывают в саванну после первых летних дождей, дал бы ранним людям эволюционное преимущество. Однако сегодня пристрастие к закономерностям может привести нас к обнаружению заговоров там, где их нет.

Подборка для социальной информации. Это «стадное предубеждение» побуждает нас в неопределенных условиях следовать за толпой. Когда-то «если все остальные в вашем племени бежали к реке, у них, вероятно, была веская причина», — говорит Хиллс. Но если все в вашем сообществе Reddit говорят, что известный политик управляет сетью детского секса из подвала пиццерии, что ж, было бы разумно посетить веб-сайт проверки фактов, прежде чем принимать решение.

Укрощение нашей технологии

(Источник: Евгений Атаманенко/Shutterstock)

Нейробиолог Адам Газзали предлагает два основных подхода к защите нашего мозга от недостатков технологий: улучшение работы нашей нервной системы и изменение нашего повседневного поведения. В то время как некоторые тактики может освоить каждый, другие остаются экспериментальными.

Сопротивление зову сирены

Эти методы направлены на улучшение способности нашего мозга игнорировать отвлекающие факторы и восстанавливаться после прерываний.

Нейрообратная связь. Представленная в 1960-х годах, эта техника учит практиков контролировать свои мозговые волны с помощью интерфейса мозг-компьютер. Этот метод с некоторым успехом используется для лечения таких расстройств, как СДВГ и тревожность. Несколько небольших исследований связывают этот метод с улучшением внимания и рабочей памяти.

Когнитивные упражнения. Клинические испытания показывают, что некоторые умственные упражнения, в том числе специально разработанные видеоигры, могут улучшить концентрацию внимания и устойчивость к отвлечениям.

Однако доказательства эффективности коммерчески доступных «игр для мозга» остаются отрывочными.

Однако доказательства эффективности коммерчески доступных «игр для мозга» остаются отрывочными.

Everyday Evolution

Эти основанные на фактах модификации поведения уменьшают соблазны технологий, ограничивая их привлекательность и доступность.

Во время вождения разговаривайте с пассажиром, слушайте аудиокнигу или наслаждайтесь музыкой (все это отвлекает меньше, чем телефонные разговоры или текстовые сообщения). Сообщите друзьям, родственникам и коллегам, что вы не будете пользоваться телефоном в дороге, за исключением действительно экстренных случаев.

Во время работы ограничьтесь одним экраном и уберите все ненужные рабочие материалы на свой стол. Решите, какие программы или приложения вам нужны для выполнения задачи, и закройте все остальные. Избегайте использования вкладок; когда вы закончите работу с веб-сайтом, закройте его. Также отключите электронную почту и проверяйте электронную переписку и социальные сети только в определенное время.

Однако доказательства эффективности коммерчески доступных «игр для мозга» остаются отрывочными.

Однако доказательства эффективности коммерчески доступных «игр для мозга» остаются отрывочными.