Что такое психология определение: Урок 1. Общая психология

это что такое? Основные функции и виды психологии

В последнее время изучение психологии человека стало очень популярно. На западе консультационная практика специалистов этой области существует уже довольно давно. В России же это относительно новое направление. Что же такое психология? Каковы ее основные функции? Какими методами и программами пользуются психологи для помощи людям в трудных ситуациях?

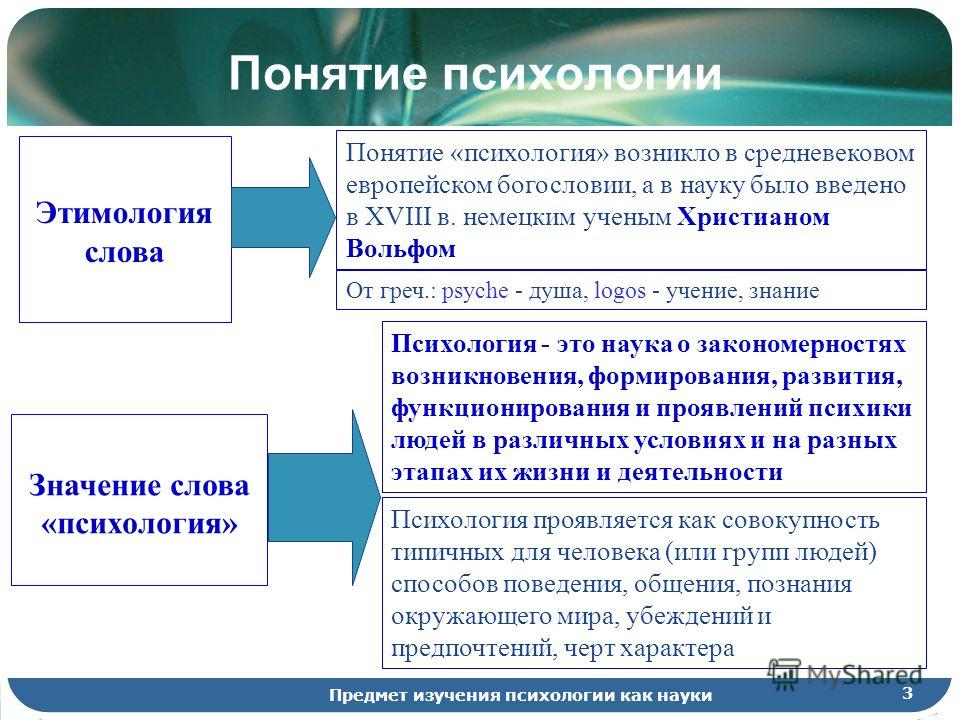

Понятие психологии

Психология – это наука, целью которой является изучение механизмов функционирования человеческой психики. Она рассматривает закономерности поведения людей в различных ситуациях, возникающие при этом мысли, чувства и переживания.

Психология – это то, что помогает нам глубже познать себя, разобраться в своих проблемах и их причинах, осознать свои недостатки и сильные стороны. Ее изучение способствуют развитию в человеке моральных качеств и нравственности. Психология – это важный шаг на пути к самосовершенствованию.

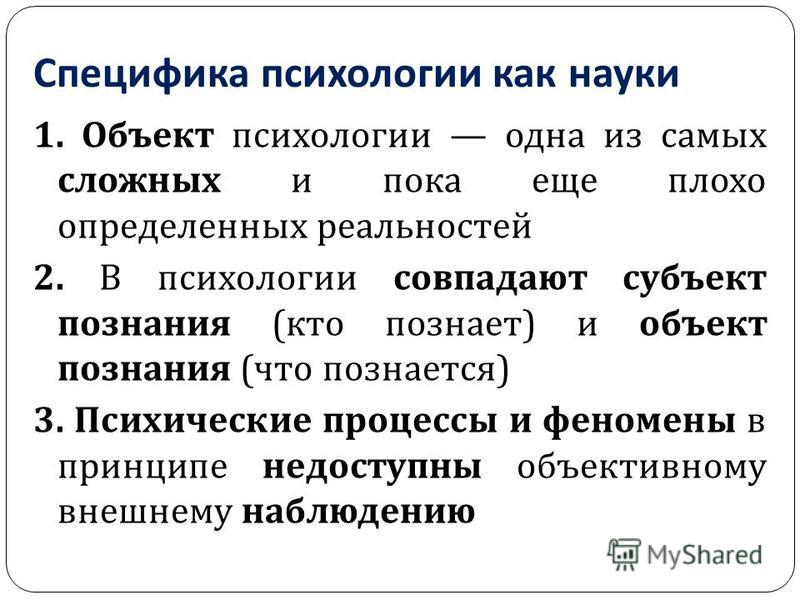

Объект и предмет психологии

В качестве объекта психологии должны выступать некие носители явлений и процессов, изучаемых этой наукой. Таковым можно было бы считать человека, однако по всем нормам он является субъектом познания. Именно поэтому объектом психологии принято считать деятельность людей, их взаимодействие друг с другом, поведение в различных ситуациях.

Таковым можно было бы считать человека, однако по всем нормам он является субъектом познания. Именно поэтому объектом психологии принято считать деятельность людей, их взаимодействие друг с другом, поведение в различных ситуациях.

Предмет психологии постоянно менялся с течением времени в процессе развития и совершенствования ее методов. Изначально в качестве него рассматривалась душа человека. Затем предметом психологии стало сознание и поведение людей, а также их бессознательное начало. В настоящее время существует два взгляда на то, что же является предметом этой науки. С точки зрения первого, это психические процессы, состояния и свойства личности. Согласно второму ее предмет — это механизмы психической деятельности, психологические факты и законы.

Основные функции психологии

Одной из важнейших задач психологии является изучение особенностей сознания людей, формирование общих принципов и закономерностей, по которым действует индивид. Эта наука выявляет скрытые возможности психики человека, причины и факторы, влияющие на поведение людей. Все вышеперечисленное представляет собой теоретические функции психологии.

Все вышеперечисленное представляет собой теоретические функции психологии.

Однако, как и любая наука, психология имеет практическое применение. Ее значение заключается в помощи человеку, выработке рекомендаций и стратегии действия в различных ситуациях. Во всех сферах, где людям приходится взаимодействовать друг с другом, роль психологии неоценима. Она позволяет человеку правильно выстроить отношения с окружающими, избежать конфликтов, научиться уважать интересы других людей и считаться с ними.

Процессы в психологии

Психика человека представляет собой единое целое. Все процессы, происходящие в ней, тесно взаимосвязаны и не могут существовать один без другого. Именно поэтому деление их на группы очень условно.

Принято выделять следующие процессы в психологии человека: познавательные, эмоциональные и волевые. Первые из них включают в себя память, мышление, восприятие, внимание и ощущения. Их главная особенность состоит в том, что именно благодаря им мозг человека реагирует и отвечает на воздействия со стороны внешнего мира.

Эмоциональные психические процессы формируют отношение человека к тем или иным событиям, позволяют оценивать себя и окружающих. К ним относятся чувства, эмоции, настроение людей.

Волевые психические процессы представлены непосредственно волей и мотивацией, а также проактивностью. Они позволяют человеку контролировать свои действия и поступки, управлять поведением и эмоциями. Кроме того, волевые процессы психики отвечают за способность добиваться поставленных целей, достигать желаемых высот в тех или иных сферах.

Виды психологии

В современной практике существует несколько классификаций видов психологии. Самой распространенной является разделение ее на житейскую и научную. Первый вид основывается прежде всего на личном опыте людей. Житейская психология имеет интуитивный характер. Чаще всего она очень конкретна и субъективна. Научная психология — это наука, основанная на рациональных данных, полученных при помощи экспериментов либо профессиональных наблюдений. Все ее положения продуманы и точны.

В зависимости от сферы применения выделяют теоретический и практический типы психологии. Первый из них занимается изучением закономерностей и особенностей психики человека. Практическая психология ставит в качестве основной задачи оказание людям помощи и поддержки, улучшение их состояния и повышение продуктивности деятельности.

Методы психологии

Для достижения целей науки в психологии применяются различные методы изучения сознания и особенностей поведения человека. В первую очередь к таковым относится эксперимент. Он представляет собой моделирование той или иной ситуации, провоцирующей определенное поведение человека. При этом ученые фиксируют полученные данные и выявляют динамику и зависимость результатов от различных факторов.

Очень часто в психологии используется метод наблюдения. С помощью него могут быть объяснены различные явления и процессы, происходящие в человеческой психике.

В последнее время широко используются методы анкетирования и тестирования. При этом людям предлагается ответить на определенные вопросы за ограниченное количество времени. На основе анализа полученных данных делаются выводы о результатах исследования и составляются определенные программы по психологии.

При этом людям предлагается ответить на определенные вопросы за ограниченное количество времени. На основе анализа полученных данных делаются выводы о результатах исследования и составляются определенные программы по психологии.

Для выявления проблем и их источников у конкретного человека применяют биографический метод. Он основывается на сопоставлении и анализе различных событий жизни индивида, ключевых моментах его развития, выявлении кризисных этапов и определяющих ступеней развития.

Основные термины в психологии

Абстракция — отделение несущественных сторон, свойств и связей изучаемого объекта (предмета, явления) и выделение существенных, закономерных признаков, свойственных всему классу данных объектов.

Агнозия — нарушение зрительного, слухового или тактильного восприятия при сохранении чувствительности и сознания.

Агорафобия — боязнь открытого пространства.

Агрессия — мотивированное деструктивное поведение, идущее вразрез с принятыми социальными нормами, приносящее физический или моральный ущерб людям.

Амнезия — потеря памяти в результате травмы или заболевания головного мозга.

Афазия — нарушение речи. Людям, страдающим афазией, может быть трудно говорить, понимать речь, читать, писать и делать пересказы. Причина афазии всегда заключается в поражении головного мозга.

Аффект — эмоциональный процесс, интенсивный и кратковременный, сопровождается выраженной двигательной деятельностью и изменениями в работе внутренних органов.

Безусловный рефлекс — наследуемые врожденные реакции организма, возникающие неизменно на определенные воздействия, вне зависимости от условий возникновения и протекания реакций.

Вытеснение — один из механизмов психической защиты. Представляет собой мотивированное забывание или игнорирование неприятного факта, события, эмоции.

Галлюцинация — образ, возникающий в сознании человека при отсутствии внешнего раздражителя. Наблюдаются при сильной усталости, употреблении психотропных веществ и при некоторых психических заболеваниях.

Диссоциация — метод психологической защиты человека от непереносимых эмоций. При диссоциации события воспринимаются как происходящие не с самим индивидуумом, а с кем-то другим.

Идеальное «я» — человек, которым вы хотите стать. Его черты и характеристики основаны на ожиданиях со стороны общества, семьи, ровесников и могут очень сильно отличаться от настоящего, реального «я».

Иллюзия — искаженное восприятие реально существующего объекта или явления. Может возникать не только у больных, но и у психически здоровых людей (оптические, физические, физиологические иллюзии).

Катарсис — эмоциональная разрядка, уменьшающая тревогу, конфликт, фрустрацию, ведущая к лучшему пониманию самого себя и улучшению психического состояния человека.

Когнитивный диссонанс — психический дискомфорт, который испытывает человек, когда в его сознании сталкиваются конфликтующие представления: идеи, ценности, убеждения.

Коэффициент интеллекта (IQ) — количественная оценка уровня интеллекта человека, определяется путем тестирования.

Либидо — одно из основных понятий психоанализа. Обозначает сексуальное желание или половой инстинкт. Термин используется при объяснении причин возникновения психических расстройств и неврозов.

Личность — человек как носитель каких-либо свойств, индивидуального начала, реализация которого происходит в контексте социальных отношений.

Мнемоника — набор специальных техник и приемов, облегчающих запоминание информации путем образования ассоциаций.

Мотивация — побуждение к действию, психофизиологический процесс, управляющий поведением человека.

Нарколепсия — заболевание нервной системы, при котором человек подвержен дневным приступам непреодолимой сонливости.

Наследственность — совокупность природных свойств организма, полученных от предков.

Нейрон — клетка, являющаяся основной структурно-функциональной единицей нервной системы.

Память — способность сохранять в сознании и по желанию воспроизводить прежние впечатления и опыт, а также сам запас хранящихся в сознании впечатлений.

Паническая атака — необъяснимый, немотивированный впрямую, мучительный для человека приступ тяжелой тревоги, переходящей в страх и сопровождаемой различными соматическими проявлениями (нехватка дыхания, боль в груди, головокружение и т. д.).

Плацебо — безвредное вещество в виде лекарства, не имеющее лечебных свойств, проявляющее лечебный эффект за счет самовнушения пациента.

Проекция — механизм психологической защиты, при котором человек приписывает кому-либо или чему-либо свои мысли, чувства и мотивы, полагая, что он воспринял информацию извне, а не изнутри себя.

Психология — наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельности.

Расстройство множественной личности (раздвоение личности, расщепление личности) — редкое психическое расстройство, при котором в одном теле «уживаются» несколько разных личностей, сменяющих одна другую. Личности могут иметь разный пол, возраст, темперамент и умственные способности, по-разному реагировать на одну и ту же ситуацию.

Свободные ассоциации — методика, применяемая в психоанализе при изучении бессознательного. Человек говорит обо всем, что приходит в голову, несмотря на то что его речь может показаться абсурдной или непристойной.

Сознание — свойство высшей нервной деятельности человека, способность мыслить, рассуждать и определять свое отношение к действительности.

Стереотип — устоявшееся, общепринятое отношение к событию, действию или поступку, без учета всех реальных факторов.

Структурализм — направление в психологии, изучающее структуру разума и анализирующее составляющие части познавательного процесса.

Темперамент — индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его поведения и психических процессов. Эта структура заложена от рождения.

Толерантность — термин в социологии, обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, обычаям и традициям.

Условный рефлекс — приобретенная реакция отдельного индивида на какой-либо раздражитель. Возникает в течение жизни и не закрепляется генетически.

Феромоны — название веществ, выделяемых некоторыми видами насекомых и животных. Служат для химической связи между особями, влияют на многие процессы социального поведения и размножения.

Фобия — иррациональный неконтролируемый страх в определенной ситуации.

Фрустрация — психическое состояние, возникающее при несоответствии желаний человека его возможностям, такая ситуация является в разной степени травмирующей для психики.

Центральная нервная система — основная часть нервной системы человека (и животных), состоит из нейронов и их отростков, к ЦНС относятся головной и спинной мозг.

Поделиться ссылкой

Что такое психология

Психология является важной составляющей жизни человека, ведь наша жизнь полна стрессов и переживаний, которые расшатывают нервную систему. Множество факторов влияют на психику человека, в первую очередь — это возраст, ведь в течение всей жизни любого человека преследуют различные проблемы психологического характера.

Психология — это очень интересная и не до конца изученная наука. Психология изучает подсознание человека и то, как себя ведёт человеческий мозг в различных ситуациях. Психологию можно разделить на два вида: фундаментальную и прикладную. Основными процессами, которые рассматривает фундаментальная психология, являются такие, как ощущения, восприятие, внимание, представление, память, воображение, мышление и речь. Также фундаментальная психология изучает психические свойства и психические состояния. Прикладной психологией называют науку, изучающую практическое значение поведения людей. Если углубиться в эту науку, то можно узнать, что она изучает такие явления, как пубертатный период, социальное мышление и вообще все психологические изменения, которые происходят с человеком на протяжении всей его жизни.

Психологию в древности связывали с философией, так как она изучала вещи, которые люди не видели. Психология — одна из наук, которая исследует организм человека, но изучила лишь малую долю.

Практическое значение психология получила во время холодной войны между США и СССР, в то время, когда война велась не армиями, а разведчиками и шпионами. На разведчиков оказывалось весьма серьёзное психологическое влияние, и Советский Союз достиг определённых высот, используя психологическое оружие. Одним из видов такого оружия являлся ультразвук, человеческие уши не воспринимают его, но воздействие такого звука на человеческий мозг велико. Холодная война закончилась, и данные о психологическом оружии были засекречены, а после уничтожены, лишь малая доля просочилась в общественность.

В современном мире человек как никогда нуждается в психологии. Ведь каждый из нас окружён стрессами и проблемами, часто встречаются детские психологические травмы от какого-либо испуга или стресса. Больше всего психологическим заболеваниям подвержены дети, так как в современном мире везде похоть разврат насилие.

Но психология — это не только заболевания, это и познание самого себя и своих способностей. Ведь каждому интересно, как устроен его мозг, и на что он способен. Миллионы учёных составляют психологические тесты для людей, которым интересно познать самих себя. Все эти тесты указывают на предрасположенность того или иного человека к различного рода занятиям. Ведь зная к чему ты больше склонен, и что тебе лучше даётся, можно легко занять своё место в жизни и получать от неё удовольствие не только физическое, но и умственное. Но изучать загадки подсознания можно бесконечно, ведь, как только ты разгадаешь одну загадку, тут же появятся новые и тоже не дадут покоя, и так может продолжать до бесконечности.

Ведь каждому интересно, как устроен его мозг, и на что он способен. Миллионы учёных составляют психологические тесты для людей, которым интересно познать самих себя. Все эти тесты указывают на предрасположенность того или иного человека к различного рода занятиям. Ведь зная к чему ты больше склонен, и что тебе лучше даётся, можно легко занять своё место в жизни и получать от неё удовольствие не только физическое, но и умственное. Но изучать загадки подсознания можно бесконечно, ведь, как только ты разгадаешь одну загадку, тут же появятся новые и тоже не дадут покоя, и так может продолжать до бесконечности.

что это такое и как они могут использоваться для достижения успеха

Но что такое вообще эмоции? В этой статье мы дадим ответ на данный вопрос.

Но что такое вообще эмоции? В этой статье мы дадим ответ на данный вопрос.…

Вконтакте

Google+

Мой мир

Эмоции и их функции

Под эмоциями подразумевают переживания средней продолжительности, которые возникают в ответ на изменение окружающего или внутреннего мира и являют собой субъективную оценку происходящему. Они отличаются от аффектов и настроений.Функции эмоций

- Сигнальная. Заключается в том, что они помогают нам передавать свое отношение к определенным вещам другим людям, можем передавать собственные настроения им и устанавливать прочные отношения с собеседниками.

- Регулятивная. Означает то, что эмоции нас чаще всего побуждают к определенному действию или, наоборот, отталкивают от него. В первом случае эмоция называется стенической, а во втором – астенической. Причем нужно смотреть не на принадлежность эмоции к определенному классу (страх, гнев, радость, печаль), а на конкретные действия, которые были вызваны этим состоянием.

- Отражающая. Эмоции являются средством переработки информации и окружающей действительности. В психологии есть такое свойство психики, как отражение. Оно подразумевает то, что все, происходящее в мире и в нас самих, оставляет отпечаток в психике. Эмоции здесь играют ключевую роль.

Это интересно: кто такой гуманитарий, как его определить?

- Побудительная. Суть этой функции в том, что эмоции определяют направление, в котором мы двигаемся. Этот пункт близок к регулятивной функции затем лишь исключением, что побудительная функция определяет цели, которые мы перед собой ставим. То есть, они побуждают двигаться к какой-то мечте.

- Подкрепляющая. Тоже в какой-то степени пересекается эта функция с регулятивной. Эмоции являются маркером, что есть хорошо, а что – плохо. Интенсивная по эмоциональной части информация запоминается намного лучше, чем сухая. Так, устроен эволюционный механизм. Именно поэтому так тяжело учить школьный или университетский учебник.

Там факты, и только. Подкрепляющая функция также выражается так: мы сделали какой-то поступок. Если нам понравилось его совершать, мы стараемся повторять. Если не понравилось, то стараемся избегать. Именно эта функция имеет побочный эффект в виде зависимостей разного рода. Человек пьет, и ему это нравится. Очевидно, что ему хочется это делать чаще. А поскольку эмоции имеют побудительную функцию, то становится понятно, почему человек не выдерживает, и таки срывается в очередной запой. И даже когда человек уже не получает удовольствия от спиртного, бросить ему тяжело, потому что сформировался рефлекс. А на его формирование влияют положительные эмоции.

Там факты, и только. Подкрепляющая функция также выражается так: мы сделали какой-то поступок. Если нам понравилось его совершать, мы стараемся повторять. Если не понравилось, то стараемся избегать. Именно эта функция имеет побочный эффект в виде зависимостей разного рода. Человек пьет, и ему это нравится. Очевидно, что ему хочется это делать чаще. А поскольку эмоции имеют побудительную функцию, то становится понятно, почему человек не выдерживает, и таки срывается в очередной запой. И даже когда человек уже не получает удовольствия от спиртного, бросить ему тяжело, потому что сформировался рефлекс. А на его формирование влияют положительные эмоции. - Переключающая функция. А эта функция другим языком называется силой воли. То есть, функция эмоций также в том, чтобы определить, какое действие более важное и приоритетное. Механизм по большей части бессознательный. Но если развивать силу воли, то постановка приоритетов становится более осознанным процессом.

- Приспособительная функция.

А в целом эмоции являются средством адаптации к окружающей среде. Страх необходим для того, чтобы найти способ избежать неприятностей, которые сделают плохо человеку. Агрессия необходима, чтобы преследовать добычу (пусть абстрактную, в виде цели) и уничтожить ее. Или же уничтожить существо, которое потенциально угрожает. Все это механизмы приспособления. И, вообще, страх со злостью очень тесно связаны. Чаще всего злятся оттого, что боятся, хотя и не всегда.

А в целом эмоции являются средством адаптации к окружающей среде. Страх необходим для того, чтобы найти способ избежать неприятностей, которые сделают плохо человеку. Агрессия необходима, чтобы преследовать добычу (пусть абстрактную, в виде цели) и уничтожить ее. Или же уничтожить существо, которое потенциально угрожает. Все это механизмы приспособления. И, вообще, страх со злостью очень тесно связаны. Чаще всего злятся оттого, что боятся, хотя и не всегда.

Это интересно: кто такой аморал, значение выражения “аморальный человек”.

Внешнее проявление эмоций

Внешнее проявление эмоций делится на вербальное и невербальное. Первое – это тогда, когда человек сам говорит, что он чувствует или намекает. В общем, вербальное внешнее выражение эмоций связано непосредственно со смысловой частью речи. Невербальное – это много разных аспектов, которые не соединены с ней.К таковым проявлениям можно отнести множество признаков, таких как: поза, жесты, мимика, дыхание, сердцебиение, интонация.

Это интересно: тип темперамента — холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Какие различия?

Вербальное выражение эмоций

К вербальному выражению относятся все то, что связано с синтаксическими, лексикологическими и другими языковыми структурами. Эмоции могут возникать и проявляться по-разному. На радость, может указывать как непосредственное указание на факт испытания этого состояния «я так доволен», так и косвенные признаки, такие как увеличение количества эмоционально окрашенных слов или усиление эмоционального оттенка обычного слова – «это невероятно круто».Вербально выражаемые эмоции могут проявляться и через контекст, когда нет непосредственного слова, которое бы указывало на эмоцию, но при этом видна оценка события. «С президентом А встретился президент Б, который указал на необходимость осуществления превентивного ядерного удара. Собственно, президент Б достаточно силен, чтобы морально надавить на А, и потому понятно, кто будет править бал». Здесь нет эмоциональных слов, но зато понятно, что автор этого высказывания считает, что президент Б лучше президента А. Основной упор здесь идет на слова «достаточно силен».

Здесь нет эмоциональных слов, но зато понятно, что автор этого высказывания считает, что президент Б лучше президента А. Основной упор здесь идет на слова «достаточно силен».

Это интересно: что вкладывается в понятие «деградировать«?

В этом случае нет достаточной объективности, потому что контекст интерпретируется непосредственно слушателем или читателем в зависимости от того, по какому каналу передается подобная информация. Так, в описанном примере с президентами можно также сделать такие выводы:

- Президент А очень бедный, его так жалко. А Президент Б полный негодяй.

- Президенту А нужно было думать перед тем, как встречаться с президентом Б.

- Президент Б очень большой молодец. Собственно, если ты сильнее, то почему бы не применять силу.

Фразы, в которых эмоциональный смысл закладывается в контекст, очень часто используются профессиональными лгунами и средствами массовой информации. С одной стороны, имитируется объективность, выкладываются, казалось бы, сухие факты. Тем не менее делается ставка на то, чтобы слушающий или читатель проинтерпретировал их в нужном СМИ русле.

С одной стороны, имитируется объективность, выкладываются, казалось бы, сухие факты. Тем не менее делается ставка на то, чтобы слушающий или читатель проинтерпретировал их в нужном СМИ русле.

Собственно, поэтому вербальный канал передачи эмоций является очень ненадежным. Если правильно подобрать слова, то можно легко скрыть собственные состояния.

Невербальное выражение эмоций

Здесь все намного интереснее. Если человек испытывает какую-то эмоцию, то она обязательно отражается в теле, пусть даже в самых маленьких движениях или вегетативных изменениях. Поэтому наблюдательный человек может легко определить лгуна, который волнуется за исход разговора. Профессиональные шпионы умеют не нервничать, когда лгут, и потому никакой детектор лжи неспособен их «раскусить». Но обычный человек, который не обладает эмоциональным интеллектом (способностью распознавать собственные и чужие эмоции, а также управлять ими), не сможет скрыть свое негативное состояние, даже если будет правильно подбирать слова.

Самый информативный канал передачи невербальной коммуникации. Хотя интонация, поза, жесты и так далее, тоже могут очень много сказать. А вот физиологические изменения, такие как дыхание, сердцебиение, изменение проводимости кожи, способны измерить специальные датчики, которые и являют собой главный компонент детектора лжи.

Эмоции и чувства — соотношение этих понятий

Эмоции и чувства -–это близкие, но не тождественные понятия. Есть несколько версий, чем они отличаются. Одна из них говорит, что чувства – это категория внутренняя, а эмоции являются выражением чувств. Что-то в этом есть, хотя некоторые эмоции, вообще никак себя не показывают, а человек ничего особо и не делает, хотя и испытывает определенные состояния.Поэтому все больше психологов говорят, что чувства – это как комплекс эмоций. Последние являются более примитивными и исходят от первой сигнальной системы. Они эволюционно древние. А чувства – это чисто человеческое понятие, и они могут возникать в ситуациях социального взаимодействия или приближены к ним.

Например, решительность являет собой сочетание разумной злости и радости. Злость является определенным антиподом страха, а радость из-за того, что человек очень сильно чего-то хочет. Вообще говоря, мы по большей части испытываем не эмоции, а именно чувства. Например, ревность – это сочетание страха, злости и печали. Страха за то, что человек лишится своего родного человека, а также удара по самолюбию, злость на человека, к которому ревнует, а печаль -– это нарекание на свою горькую судьбу.

Вдохновение являет собой смесь радости и гнева. Последний помогает сосредоточить внимание на определенном предмете, а радость стимулирует творчество. Именно поэтому вдохновленный человек всецело погружается в работу, и перестает реагировать на любые стимулы, а также может делать то, на что в обычном состоянии неспособен. Хороший пример чувства вдохновения – хирург настолько был увлечен операцией, что не заметил, как посыпался кусок потолка в операционной. И когда операция закончилась, он спросил коллег, что произошло?

И когда операция закончилась, он спросил коллег, что произошло?

Как возникают эмоции

Механизм возникновения эмоций, следующий – сначала происходит в мире какое-то изменение. Нет разницы, где в психике или в окружающей действительности. Это изменение оценивается мозгом определенным образом (подсознательно), что вызывает определенные мысли, которые ведут к конкретному действию. Схема предельно проста. И несмотря на то что порядок здесь приведен от изменения к действию, на самом-то деле, влияние на любой из этих компонентов помогает повлиять на способность конкретных состояний возникать в определенной ситуации.Именно поэтому ведущие психологи и коучи говорят, чтобы мы учились брать под контроль собственные мысли. Собственно, сила воли являет собой неспособность удержаться от пирожного, когда очень сильно хочется, а способность взять под контроль собственные мысли и то, что мы представляем. Да, воображение очень тесно связано с эмоциями. Стоит только представить себя очень жирным человеком, который не может даже без одышки выйти из дома, которому врачи пророчат два года еще прожить, имеющего диабет в максимальных деталях, то же самое пирожное перехочется есть сразу же.

Стоит только представить себя очень жирным человеком, который не может даже без одышки выйти из дома, которому врачи пророчат два года еще прожить, имеющего диабет в максимальных деталях, то же самое пирожное перехочется есть сразу же.

Кстати, касаемо речи. За силу воли и речь отвечают одни и те же участки мозга -– префронтальная кора. Так что в норме речь очень тесно связана с волевой регуляцией поведения. Так что это можно использовать для того, чтобы мотивировать себя и изменить жизнь к лучшему. Ведущий коуч мира Энтони Роббинс советует хотя бы неделю посидеть на мысленной диете. То есть, думать только о позитивном. Доказано, что оптимисты (да, именно те, кто слегка смотрят на мир сквозь розовые очки) имеют больше шансов достичь цели.

Кроме того, оптимизм очень положительно влияет на обучение. Оптимист имеет больше шансов испытать вдохновение, чем реалист или пессимист, что было подтверждено многочисленными исследованиями. Помните, что основа творчества – это расслабление.

Сила воли – это не влияние на действия, как последнее звено в цепочке, а на оценку и мысли, как причину действий. Собственно, ее можно назвать еще одним компонентом механизма возникновения эмоций.

Основные эмоции человека

А какие же можно считать основными, базовыми? Вообще, над ответом ученые спорят. Но есть четыре класса эмоций, которые испытывает человек – гнев, радость, страх, печаль. И видим, что считающаяся позитивной эмоция только одна. Почему так? А потому что нельзя рассматривать психические состояния с позиции позитива или негатива. Каждая имеет плюсы и минусы в зависимости от адекватности ситуации и интенсивности.Дальше идет дробление. Пример класса гнева – отвращение, злость, ярость, раздражение и так далее.

А еще люди интересуются, что такое взрыв эмоций? Ответ очень прост – когда в один момент возникает сразу несколько чувств большой интенсивности. Например, при смерти близкого человека или очень хорошей новости.

Выводы

А выводы из этой статьи можно сделать следующие:

- Эмоции необходимы для управления поведением и общения между людьми.

- Нет плохих и хороших эмоциональных состояний.

- Основой силы воли является речь, которая одновременно способна влиять на состояния. Сколько хромосом у человека читайте у нас на сайте.

Психология что это? Значение слова Психология

Значение слова Психология по Ефремовой:

Психология — 1. Научная дисциплина, изучающая процессы и закономерности психической деятельности. // Учебный предмет, содержащий теоретические основы данной научной дисциплины. // разг. Учебник, излагающий содержание данного учебного предмета.

2. Совокупность психических процессов в условиях определенных видов деятельности, определенного состояния.

3. То же, что: психика (2).

Значение слова Психология по Ожегову:

Психология — Душевный склад, психика

Психология Наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельности

Психология Совокупность психических процессов, обусловливающих какой-нибудь род деятельност и

Психология в Энциклопедическом словаре:

Психология — (от психо… и …логия) — наука о закономерностях, механизме ифактах психической жизни человека и животных. Основная темапсихологической мысли античности и средних веков — проблема души(Аристотель, «О душе» и др.). В 17-18 вв. на основе механистическойфилософии складывается детерминистский подход к психике. В сер. 19 в. настыке с физиологией возникает экспериментальная психология (психофизика,психофизиология и др.). В 1870-80-х гг. складывается как самостоятельнаядисциплина, отличная от философии и физиологии. В русле идейнеокантианства возникла дуалистическая концепция «двух психологий» -естественно-научной и культурно-исторической (см. Понимающая психология).Главные течения психологии 20 в. — гештальтпсихология, бихевиоризм,психоанализ. в нач. 1960-х гг. сложились (преимущественно в США)гуманистическая психология, когнитивная психология. Отрасли психологии:психофизиология, зоопсихология и сравнительная психология, социальнаяпсихология, детская психология и педагогическая психология, возрастнаяпсихология, психология труда, психология творчества, медицинскаяпсихология, патопсихология, нейропсихология, инженерная психология,психолингвистика, этнопсихология и др.

Основная темапсихологической мысли античности и средних веков — проблема души(Аристотель, «О душе» и др.). В 17-18 вв. на основе механистическойфилософии складывается детерминистский подход к психике. В сер. 19 в. настыке с физиологией возникает экспериментальная психология (психофизика,психофизиология и др.). В 1870-80-х гг. складывается как самостоятельнаядисциплина, отличная от философии и физиологии. В русле идейнеокантианства возникла дуалистическая концепция «двух психологий» -естественно-научной и культурно-исторической (см. Понимающая психология).Главные течения психологии 20 в. — гештальтпсихология, бихевиоризм,психоанализ. в нач. 1960-х гг. сложились (преимущественно в США)гуманистическая психология, когнитивная психология. Отрасли психологии:психофизиология, зоопсихология и сравнительная психология, социальнаяпсихология, детская психология и педагогическая психология, возрастнаяпсихология, психология труда, психология творчества, медицинскаяпсихология, патопсихология, нейропсихология, инженерная психология,психолингвистика, этнопсихология и др.

Значение слова Психология по словарю медицинских терминов:

психология (психо- греч. logos учение, наука) — наука о закономерностях возникновения и функционирования психики, ее механизмах и проявлениях.

Значение слова Психология по Психологическому словарю:

Психология — Психология (от греч. psyche — душа, logos — учение) — наука о закономерностях функционирования и развития психики — , основанная на представленности в самонаблюдении особых переживаний, не относимых к внешнему миру. Со 2 — й половины ХIХ в. произошло отделение психологии от философии, что стало возможным в силу развития объективных экспериментальных методов, пришедших на смену интроспекции — , и формирования особого предмета психологии человека, основными признаками которого стали деятельностная активность и присвоение общественно исторического опыта.

Значение слова Психология по словарю Ушакова:

ПСИХОЛОГИЯ

психологии, мн. нет, ж. (греч. psyche — душа и logos — учение) (книжн.). 1. Наука, изучающая психические процессы, возникающие в результате постоянного воздействия объективного мира, социальной среды на человека (и животных). Экспериментальная психология. Психология животных. 2. совокупность психических процессов, обусловливающих тот или иной род деятельности. Психология творчества. Психолоогия актерской игры. 3. Психика, душевный уклад, совокупность психических склонностей и привычек. Человек с необычайно сложной психологией. Детская психология.

psyche — душа и logos — учение) (книжн.). 1. Наука, изучающая психические процессы, возникающие в результате постоянного воздействия объективного мира, социальной среды на человека (и животных). Экспериментальная психология. Психология животных. 2. совокупность психических процессов, обусловливающих тот или иной род деятельности. Психология творчества. Психолоогия актерской игры. 3. Психика, душевный уклад, совокупность психических склонностей и привычек. Человек с необычайно сложной психологией. Детская психология.

Значение слова Психология по словарю Даля:

Психология

греч. душесловие, наука о душе, о духовной жизни человека во плоти. Психолог, душеслов. Психиатрия ж. душеврачевание, наука лечения душевных болезней, безумия. Психический, духовный, душевный, к душе человека относящ. Психологический, ко психологии относящ., душесловный.

Значение слова Психология по словарю Брокгауза и Ефрона:

Психология — наука о душе (греч. ψυκή. — душа и λόγος — понятие, слово). Создателем ее считают Аристотеля, написавшего сочинение «О душе», в 3 книгах, и ряд специальных сочинений: о памяти и воспоминании, о сне и бодрствовании, о сновидениях, об ощущениях и их предметах и т. д. Намеки на учения о душе и ее способностях и об отдельных душевных отправлениях, например, о процессах ощущения имеются уже у Гераклита, пифагорейцев, Эмпедокла, Анаксагора и Демокрита. Лишь у Платона мы находим более последовательное развитие в его диалогах учений о душе, ее частях или родах (μέρη., γένη., εΐδη.), о бессмертии высшего духовного начала и о сущности различных душевных процессов, особенно, ощущения, чувствования, памяти, мышления. Но Платон, по самому роду своего писательства, облекавшего общие мысли в форму бесед Сократа с учениками на различные жизненные темы, не мог оставить нам систематического изложения своих психологических воззрений, которые притом же развивались у него постепенно, зрели медленно и отчасти изменялись.

ψυκή. — душа и λόγος — понятие, слово). Создателем ее считают Аристотеля, написавшего сочинение «О душе», в 3 книгах, и ряд специальных сочинений: о памяти и воспоминании, о сне и бодрствовании, о сновидениях, об ощущениях и их предметах и т. д. Намеки на учения о душе и ее способностях и об отдельных душевных отправлениях, например, о процессах ощущения имеются уже у Гераклита, пифагорейцев, Эмпедокла, Анаксагора и Демокрита. Лишь у Платона мы находим более последовательное развитие в его диалогах учений о душе, ее частях или родах (μέρη., γένη., εΐδη.), о бессмертии высшего духовного начала и о сущности различных душевных процессов, особенно, ощущения, чувствования, памяти, мышления. Но Платон, по самому роду своего писательства, облекавшего общие мысли в форму бесед Сократа с учениками на различные жизненные темы, не мог оставить нам систематического изложения своих психологических воззрений, которые притом же развивались у него постепенно, зрели медленно и отчасти изменялись. Аристотель, изложив в первой книге сочинения «О душе» воззрения предшественников, рассматривает в двух книгах, в форме систематической, все назревшие в его время психологические проблемы, посвящая более подробному обсуждению специальные сочинения некоторых из них. У Аристотеля П. является наукой о душевных силах или способностях (δυνάμεις), их отношениях, развитии и проявлениях, начиная с мира растительного и кончая человеком, в котором присутствует частица деятельного, божественного ума, по самой природе бессмертная и воссоединяющаяся с божественным умом после смерти тела. Таким образом, Аристотель, по-видимому, не признавал личного бессмертия души, которое так красноречиво отстаивает Платон (в «Федоне»). Учения Аристотеля о памяти, мышлении, ощущении, чувствовании, хотении и других душевных отправлениях представляли много нового и чрезвычайно глубокого, даже по сравнению с Платоном, который слишком резко противополагал дух и тело и не признавал участия последнего в высших духовных функциях.

Аристотель, изложив в первой книге сочинения «О душе» воззрения предшественников, рассматривает в двух книгах, в форме систематической, все назревшие в его время психологические проблемы, посвящая более подробному обсуждению специальные сочинения некоторых из них. У Аристотеля П. является наукой о душевных силах или способностях (δυνάμεις), их отношениях, развитии и проявлениях, начиная с мира растительного и кончая человеком, в котором присутствует частица деятельного, божественного ума, по самой природе бессмертная и воссоединяющаяся с божественным умом после смерти тела. Таким образом, Аристотель, по-видимому, не признавал личного бессмертия души, которое так красноречиво отстаивает Платон (в «Федоне»). Учения Аристотеля о памяти, мышлении, ощущении, чувствовании, хотении и других душевных отправлениях представляли много нового и чрезвычайно глубокого, даже по сравнению с Платоном, который слишком резко противополагал дух и тело и не признавал участия последнего в высших духовных функциях. Аристотель же искал везде связи между душевными и физическими процессами в организме. Термина «психологии», как особой науки, у Аристотеля не было: он возник только в конце XVI в. и впервые появился в заглавиях сочинений двух немецких писателей: Гоклениуса и Кассмана в 1590 и 1594 годах. Греческая философия после Аристотеля (перипатетики, академики, стоики, эпикурейцы, новоплатоники) развивала далее психологические идеи и учения Платона и Аристотеля, отчасти пифагорейцев и Демокрита (материализм эпикурейцев). Стоики разрабатывали далее учение о способностях души, эпикурейцы учение о влечениях и желаниях. Но особенной цельностью отличается учение Плотина, стремившегося к синтезу воззрений Платона, Аристотеля и стоиков на почве мистической космогонии и космологии. Отцы церкви больше сочувствовали психологическим воззрениям Платона и, позднее, новоплатоников, но на них сказывалось и влияние Аристотеля (Тертуллиан, «De anima», Немесий, «О природе человека»). Только Августин (в V в.) своим учением о единстве души и своим оригинальным учением о воле, в связи с проблемами христианской догматики, внес некоторую новую струю в психологию.

Аристотель же искал везде связи между душевными и физическими процессами в организме. Термина «психологии», как особой науки, у Аристотеля не было: он возник только в конце XVI в. и впервые появился в заглавиях сочинений двух немецких писателей: Гоклениуса и Кассмана в 1590 и 1594 годах. Греческая философия после Аристотеля (перипатетики, академики, стоики, эпикурейцы, новоплатоники) развивала далее психологические идеи и учения Платона и Аристотеля, отчасти пифагорейцев и Демокрита (материализм эпикурейцев). Стоики разрабатывали далее учение о способностях души, эпикурейцы учение о влечениях и желаниях. Но особенной цельностью отличается учение Плотина, стремившегося к синтезу воззрений Платона, Аристотеля и стоиков на почве мистической космогонии и космологии. Отцы церкви больше сочувствовали психологическим воззрениям Платона и, позднее, новоплатоников, но на них сказывалось и влияние Аристотеля (Тертуллиан, «De anima», Немесий, «О природе человека»). Только Августин (в V в.) своим учением о единстве души и своим оригинальным учением о воле, в связи с проблемами христианской догматики, внес некоторую новую струю в психологию. Сближение учения о способностях души с учением о Св. Троице связало П. с христианской мистикой. В средние века разрабатывались те же течения в психологии, какие были в древности и у отцов церкви, особенно у Августина. В первую эпоху схоластики (до XII в.) господствовал в психологии новоплатонизм, сочетавшийся с христианским мистицизмом. Арабская философия содействовала усилению Аристотелевского элемента в системах психологии средневековых философов (Альберт Великий и Фома Аквинат). В эпоху Возрождения последователи Платона, Аристотеля, стоиков и эпикурейцев разрабатывают психологические проблемы в направлении этих философских школ. Сочинение Люд. Вивеса «De anima, libri III» (1538), обнаруживая на себе влияние Аристотеля, отводит обширное место анализу аффектов. Из преобразователей научных методов Бэкон внес мало нового в психологию, но Декарт оставил замечательную книгу о страстях («Trait é. des passions de lâ. me», 1645—49), которая навела и Спинозу на более глубокое исследование аффектов в его «Этике».

Сближение учения о способностях души с учением о Св. Троице связало П. с христианской мистикой. В средние века разрабатывались те же течения в психологии, какие были в древности и у отцов церкви, особенно у Августина. В первую эпоху схоластики (до XII в.) господствовал в психологии новоплатонизм, сочетавшийся с христианским мистицизмом. Арабская философия содействовала усилению Аристотелевского элемента в системах психологии средневековых философов (Альберт Великий и Фома Аквинат). В эпоху Возрождения последователи Платона, Аристотеля, стоиков и эпикурейцев разрабатывают психологические проблемы в направлении этих философских школ. Сочинение Люд. Вивеса «De anima, libri III» (1538), обнаруживая на себе влияние Аристотеля, отводит обширное место анализу аффектов. Из преобразователей научных методов Бэкон внес мало нового в психологию, но Декарт оставил замечательную книгу о страстях («Trait é. des passions de lâ. me», 1645—49), которая навела и Спинозу на более глубокое исследование аффектов в его «Этике». Декарту же принадлежит установление новейшего спиритуализма, как учения о самостоятельной от материи духовной субстанции, главный атрибут которой — мышление. При объяснении отдельных душевных процессов, Декарт принимает во внимание участие в них телесных органов и процессов. Последователь Бэкона, Гоббс (сочинение «О человеческой природе»), считается родоначальником новой материалистической психологии, но стоит еще на почве учения о способностях. Переворот в психологии совершает Джон Локк своим сочинением «Опыт о человеческом разуме» (1688—90). Отвергая возможность познания сущности души и ее сил, Локк предлагает изучать душевные явления и сводить их к ощущениям и идеям, которые суть отношения и сочетания ощущений. Ощущения делятся на внешние и внутренние (рефлексия), а внешние на первичные (общие многим чувствам) и вторичные (специальные ощущения органов чувств). Существование прирожденных идей Локк отрицает. Таким образом, он является родоначальником эмпирической или опытной психологии.

Декарту же принадлежит установление новейшего спиритуализма, как учения о самостоятельной от материи духовной субстанции, главный атрибут которой — мышление. При объяснении отдельных душевных процессов, Декарт принимает во внимание участие в них телесных органов и процессов. Последователь Бэкона, Гоббс (сочинение «О человеческой природе»), считается родоначальником новой материалистической психологии, но стоит еще на почве учения о способностях. Переворот в психологии совершает Джон Локк своим сочинением «Опыт о человеческом разуме» (1688—90). Отвергая возможность познания сущности души и ее сил, Локк предлагает изучать душевные явления и сводить их к ощущениям и идеям, которые суть отношения и сочетания ощущений. Ощущения делятся на внешние и внутренние (рефлексия), а внешние на первичные (общие многим чувствам) и вторичные (специальные ощущения органов чувств). Существование прирожденных идей Локк отрицает. Таким образом, он является родоначальником эмпирической или опытной психологии. Лейбниц, примыкая к Декарту и Спинозе, признает, напротив, прирожденные элементы или способности в душе, которая для него есть замкнутая «монада» и в которой две основные силы — сила чувствования или ощущения (vis sensitiva) и сила желания (vis appetitiva). Выводы «Опыта» Локка он опровергает по пунктам в «Новых опытах», которые, впрочем, были изданы только в 1764 г. (хотя окончены в год смерти Локка в 1704 г.). Лейбниц является через последователей своих, особенно Вольфа, основателем новой рациональной психологии, как учения о душе и ее силах или способностях (facultates). Xp. Вольф в двух обширных сочинениях: «Психология эмпирическая» (1732) и «Психология рациональная» (1734) пытается обосновать эти обе части психологии на почве научной (methodo scientifica) и своеобразно перерабатывает старое учение о способностях, деля все способности души на познавательные и желательные (facultates cognoscendi и appetendi). Юм продолжает разработку эмпирической психологии в духе Локка («О человеческой природе», 1739—40) и учением об ассоциации идей, которые он считает только отражением впечатлений, вводит в психологию новый механический принцип, лежащий в основе развития и осложнения душевного содержания.

Лейбниц, примыкая к Декарту и Спинозе, признает, напротив, прирожденные элементы или способности в душе, которая для него есть замкнутая «монада» и в которой две основные силы — сила чувствования или ощущения (vis sensitiva) и сила желания (vis appetitiva). Выводы «Опыта» Локка он опровергает по пунктам в «Новых опытах», которые, впрочем, были изданы только в 1764 г. (хотя окончены в год смерти Локка в 1704 г.). Лейбниц является через последователей своих, особенно Вольфа, основателем новой рациональной психологии, как учения о душе и ее силах или способностях (facultates). Xp. Вольф в двух обширных сочинениях: «Психология эмпирическая» (1732) и «Психология рациональная» (1734) пытается обосновать эти обе части психологии на почве научной (methodo scientifica) и своеобразно перерабатывает старое учение о способностях, деля все способности души на познавательные и желательные (facultates cognoscendi и appetendi). Юм продолжает разработку эмпирической психологии в духе Локка («О человеческой природе», 1739—40) и учением об ассоциации идей, которые он считает только отражением впечатлений, вводит в психологию новый механический принцип, лежащий в основе развития и осложнения душевного содержания. Гертли («Наблюдения над человеком, 1749) и Пристли пытаются поставить учение об ассоциации на физиологическую и материалистическую почву учения о вибрациях мозговых элементов. Таким образом, разработка психологии с 40-х годов прошлого века идет по 3-м направлениям. Главные два — рационалистическое (под влиянием Лейбница и Вольфа) и эмпирическое (под влиянием Локка и Юма). Третье, сначала побочное, как ветвь эмпирического — можно назвать физиологическим, а в противоположность рационалистическому, которое было в то же время спиритуалистическим (душа — особая субстанция или единственная субстанция: Беркли), оно является материалистическим. Его представителями были в XVIII в. во Франции Ламметри («Человек — машина»), барон Гольбах и др. Главнейшими представителями английской и шотландской эмпирической психологии считаются: в XVIII в. — Рид, на рубеже XVIII и XIX вв. — Т. Броун и Дюг. Стюарт, в XIX в. — Джемс Милль, расширивший теорию ассоциации, Сам.

Гертли («Наблюдения над человеком, 1749) и Пристли пытаются поставить учение об ассоциации на физиологическую и материалистическую почву учения о вибрациях мозговых элементов. Таким образом, разработка психологии с 40-х годов прошлого века идет по 3-м направлениям. Главные два — рационалистическое (под влиянием Лейбница и Вольфа) и эмпирическое (под влиянием Локка и Юма). Третье, сначала побочное, как ветвь эмпирического — можно назвать физиологическим, а в противоположность рационалистическому, которое было в то же время спиритуалистическим (душа — особая субстанция или единственная субстанция: Беркли), оно является материалистическим. Его представителями были в XVIII в. во Франции Ламметри («Человек — машина»), барон Гольбах и др. Главнейшими представителями английской и шотландской эмпирической психологии считаются: в XVIII в. — Рид, на рубеже XVIII и XIX вв. — Т. Броун и Дюг. Стюарт, в XIX в. — Джемс Милль, расширивший теорию ассоциации, Сам. Бэли — противник теории способностей души, Дж.-Ст. Милль и Александр Бэн. К ним примыкают Карпентер, Маудсли, Льюис и Герб. Спенсер, которые разрабатывают психологические вопросы в тесной связи с физиологией мозга и нервной системы, причем Спенсер, присоединяясь к Дарвину, применяет и в психологии метод эволюционный. Во Франции в XVIII в. кроме материалистической психологии видное место занимала сенсуалистическая — аббата Кондильяка и его последователей (все душевное содержание развивается из ощущений). К Кондильяку отчасти примыкают швейцарец Бонне, а затем француз Кабанис. В XIX столетии во Франции происходит резкий поворот к спиритуалистической психологии в духе Декарта, и в этом направлении важнейшее место принадлежит Кузену, Мэн-де-Бирану, Жуффруа и др. Физиолог Флуранс является с 20-х годов основателем физиологического направления в психологии французской, к которому примыкают позднее Фурнье, Рибо, Летурно, Паулан, Дюмон, Дельбеф в Бельгии и все современные школы психологов врачей (Шарко, Бернггейм, Рише, Бине, Бони, Льебо, Пьер Жане и др.

Бэли — противник теории способностей души, Дж.-Ст. Милль и Александр Бэн. К ним примыкают Карпентер, Маудсли, Льюис и Герб. Спенсер, которые разрабатывают психологические вопросы в тесной связи с физиологией мозга и нервной системы, причем Спенсер, присоединяясь к Дарвину, применяет и в психологии метод эволюционный. Во Франции в XVIII в. кроме материалистической психологии видное место занимала сенсуалистическая — аббата Кондильяка и его последователей (все душевное содержание развивается из ощущений). К Кондильяку отчасти примыкают швейцарец Бонне, а затем француз Кабанис. В XIX столетии во Франции происходит резкий поворот к спиритуалистической психологии в духе Декарта, и в этом направлении важнейшее место принадлежит Кузену, Мэн-де-Бирану, Жуффруа и др. Физиолог Флуранс является с 20-х годов основателем физиологического направления в психологии французской, к которому примыкают позднее Фурнье, Рибо, Летурно, Паулан, Дюмон, Дельбеф в Бельгии и все современные школы психологов врачей (Шарко, Бернггейм, Рише, Бине, Бони, Льебо, Пьер Жане и др. ). В Германии в XVIII в. до Канта господствует «рационалистическая» и «эмпирическая» психология в духе Вольфа, в которой содержится учение о способностях или силах души. Среди вольфианцев Тетенс («Философские опыты о человеческой природе и ее развитии», 1777), впервые ставит способность чувства наряду с умом и волей. Кант в «Антропологии» (1798) развивает это учение, так что в XIX столетии все психологи, не только немецкие, но позднее и английские (с Бэна), французские, итальянские и русские различают три класса душевных состояний, в связи с понятиями ума, чувства и воли. В числе прямых последователей Канта в психологии следует отметить Якоба, Каруса и Фриза. Психологических воззрений Вольфа в XIX в. продолжают держаться Маас, Вейс и Круг. Из философских школ, примыкающих к Канту, важнейшее место в дальнейшей разработке психологии занимают школы Гербарта и Бенеке. Гербарт пытался заменить понятие способностей души понятием «состояний» сознания и искал объяснения всех душевных состояний в механических модификациях коренного состояния души: «представления» (Vorstellung), стремясь подчинить законы этих модификаций математическим формулам.

). В Германии в XVIII в. до Канта господствует «рационалистическая» и «эмпирическая» психология в духе Вольфа, в которой содержится учение о способностях или силах души. Среди вольфианцев Тетенс («Философские опыты о человеческой природе и ее развитии», 1777), впервые ставит способность чувства наряду с умом и волей. Кант в «Антропологии» (1798) развивает это учение, так что в XIX столетии все психологи, не только немецкие, но позднее и английские (с Бэна), французские, итальянские и русские различают три класса душевных состояний, в связи с понятиями ума, чувства и воли. В числе прямых последователей Канта в психологии следует отметить Якоба, Каруса и Фриза. Психологических воззрений Вольфа в XIX в. продолжают держаться Маас, Вейс и Круг. Из философских школ, примыкающих к Канту, важнейшее место в дальнейшей разработке психологии занимают школы Гербарта и Бенеке. Гербарт пытался заменить понятие способностей души понятием «состояний» сознания и искал объяснения всех душевных состояний в механических модификациях коренного состояния души: «представления» (Vorstellung), стремясь подчинить законы этих модификаций математическим формулам. Эту своеобразную эмпирическую и математическую психологию разрабатывали до наших дней его последователи, среди которых важнейшие Дробиш, Фолькман и Нагловский. Бенеке, различая несколько основных процессов в душе, приписывал разнообразие их развития бесчисленным самостоятельным силам, работа которых накопляется в «следах». Под влиянием вышедшего из школы Гербарта физика Вебера в Германии развивается с 40-х годов новое направление П., изучающее математические законы соотношения интенсивности ощущений и раздражений, их вызывающих, и, вообще, количественные меры состояний сознания. Сделанные Вебером вычисления приводят Фехнера к более строгим формулам (логарифмический закон ощущений) и к основанию целой науки психофизики («Elemente der Psychophysik», 1860). Проблемы психофизики разрабатывают далее: философ и спиритуалист Лотце, физик Гельмгольц и физиолог Вундт, основатель современной психофизиологии, экспериментальной П. и психометрии (см. подробнее Психофизика и Психометрия). Из итальянских психофизиологов нового направления следует отметить Сицилиани, Герцена, Серджи и Мантегаццу, из американских: Джемса, Болдвина, Лэдда.

Эту своеобразную эмпирическую и математическую психологию разрабатывали до наших дней его последователи, среди которых важнейшие Дробиш, Фолькман и Нагловский. Бенеке, различая несколько основных процессов в душе, приписывал разнообразие их развития бесчисленным самостоятельным силам, работа которых накопляется в «следах». Под влиянием вышедшего из школы Гербарта физика Вебера в Германии развивается с 40-х годов новое направление П., изучающее математические законы соотношения интенсивности ощущений и раздражений, их вызывающих, и, вообще, количественные меры состояний сознания. Сделанные Вебером вычисления приводят Фехнера к более строгим формулам (логарифмический закон ощущений) и к основанию целой науки психофизики («Elemente der Psychophysik», 1860). Проблемы психофизики разрабатывают далее: философ и спиритуалист Лотце, физик Гельмгольц и физиолог Вундт, основатель современной психофизиологии, экспериментальной П. и психометрии (см. подробнее Психофизика и Психометрия). Из итальянских психофизиологов нового направления следует отметить Сицилиани, Герцена, Серджи и Мантегаццу, из американских: Джемса, Болдвина, Лэдда. Большой популярностью пользуются также психологические труды датского философа-эмпирика Гёфдинга. Из русских психологов последних десятилетий в числе спиритуалистов можно назвать покойных Н. Н. Страхова, М. И. Владиславлева и П. Е. Астафьева, а также Вл. С. Соловьева, Н. Я. Грота и Л. М. Лопатина. М. М. Троицкий выступил еще в 60 годах поборником английского эмпиризма. Эмпириком по направленно является и профессор В. Снегирев, в своей «Психологии» (1893). Русские психологи Н. Н. Ланге и Е. И. Челпанов и многочисленная школа русских психиатров (Сикорский, С. С. Корсаков, А. А. Токарский, В. Ф. Чиж и др.) разрабатывают проблемы психофизиологии и экспериментальной психологии. Во всех странах Европы в последние десятилетия образовалась также обширная монографическая литература по отдельным проблемам, а также отраслям П., например по П. детей (P é. rez, Egger, L. Ferri и др.), по П. животных (Дарвин, Houzeau, Espinas, Schneider, Romanes и др.), по П. обществ (Siciliani, Tardes), народов и языка (Lazarus, Steinthal, Max M ü.

Большой популярностью пользуются также психологические труды датского философа-эмпирика Гёфдинга. Из русских психологов последних десятилетий в числе спиритуалистов можно назвать покойных Н. Н. Страхова, М. И. Владиславлева и П. Е. Астафьева, а также Вл. С. Соловьева, Н. Я. Грота и Л. М. Лопатина. М. М. Троицкий выступил еще в 60 годах поборником английского эмпиризма. Эмпириком по направленно является и профессор В. Снегирев, в своей «Психологии» (1893). Русские психологи Н. Н. Ланге и Е. И. Челпанов и многочисленная школа русских психиатров (Сикорский, С. С. Корсаков, А. А. Токарский, В. Ф. Чиж и др.) разрабатывают проблемы психофизиологии и экспериментальной психологии. Во всех странах Европы в последние десятилетия образовалась также обширная монографическая литература по отдельным проблемам, а также отраслям П., например по П. детей (P é. rez, Egger, L. Ferri и др.), по П. животных (Дарвин, Houzeau, Espinas, Schneider, Romanes и др.), по П. обществ (Siciliani, Tardes), народов и языка (Lazarus, Steinthal, Max M ü. ller), по П. преступности (Ломброзо, Энрико Ферри, Гарофало и проч.) и т. д. Для изучения современного положения П. и ее вопросов можно рекомендовать три общие пособия, переведенные и на русский язык, а именно «Очерки П.» Гёфдинга (пер. Я. Н. Колубовского, СПб., 1896), «Психологию» Вильяма Джемса (пер. И. И. Лапшина, СПб., 1896) и «Очерк психологии В. Вундта (пер Д. В. Викторова, под ред. Н. Я. Грота, Москва, 1897). П., как наука, не представляет собой законченного состояния. Никогда еще в области психологических проблем не было такой резкой борьбы направлений, партий и личных миросозерцаний, как в настоящее время, и вместе с тем никогда еще не замечалось такого сильного стремления к синтезу и примирению, такой готовности, по отдельным вопросам, к взаимным уступкам и соглашению, как в наше время. Все психологи, по-видимому, ищут общего лозунга для примирения и основания «единой науки» о сознании и душевной деятельности человека и животных и, не сразу находя его, разрабатывают П.

ller), по П. преступности (Ломброзо, Энрико Ферри, Гарофало и проч.) и т. д. Для изучения современного положения П. и ее вопросов можно рекомендовать три общие пособия, переведенные и на русский язык, а именно «Очерки П.» Гёфдинга (пер. Я. Н. Колубовского, СПб., 1896), «Психологию» Вильяма Джемса (пер. И. И. Лапшина, СПб., 1896) и «Очерк психологии В. Вундта (пер Д. В. Викторова, под ред. Н. Я. Грота, Москва, 1897). П., как наука, не представляет собой законченного состояния. Никогда еще в области психологических проблем не было такой резкой борьбы направлений, партий и личных миросозерцаний, как в настоящее время, и вместе с тем никогда еще не замечалось такого сильного стремления к синтезу и примирению, такой готовности, по отдельным вопросам, к взаимным уступкам и соглашению, как в наше время. Все психологи, по-видимому, ищут общего лозунга для примирения и основания «единой науки» о сознании и душевной деятельности человека и животных и, не сразу находя его, разрабатывают П. каждый по-своему, избегая щекотливых вопросов (например, о душе и ее природе) или споря о несущественных мелочах. По общей своей идее, П. есть «наука о душевной жизни и деятельности, или о сознании и о взаимодействии с окружающим миром всех живых существ, нам известных», от простейшей амёбы до человека. Но внося «антропоморфизм» в учения и мнения о психической жизни животных и других низших существ (ср. Льюис, «Изучение П.») и только интуитивно понимая душевную жизнь высших существ, психологи обречены в настоящее время на изучение П. среднего человека, предоставляя физиологам делать догадки о психической жизни различных животных существ, на основании ее внешних выражений, а поэтам и вообще художникам ставить проблемы о «высшей» духовной жизни, возможной для самого человека и существ еще более развитых духовно. «Метафизика», со времени Декарта и Спинозы, ищет точных математических методов и формул для разрешения таких проблем, но психология, как наука, остается при прежней задаче «изучения фактов и законов душевной жизни и деятельности среднего человека, наблюдения и догадок относительно психической жизни и степени сознания животных и гипотез о высших пределах мирового духовного бытия».

каждый по-своему, избегая щекотливых вопросов (например, о душе и ее природе) или споря о несущественных мелочах. По общей своей идее, П. есть «наука о душевной жизни и деятельности, или о сознании и о взаимодействии с окружающим миром всех живых существ, нам известных», от простейшей амёбы до человека. Но внося «антропоморфизм» в учения и мнения о психической жизни животных и других низших существ (ср. Льюис, «Изучение П.») и только интуитивно понимая душевную жизнь высших существ, психологи обречены в настоящее время на изучение П. среднего человека, предоставляя физиологам делать догадки о психической жизни различных животных существ, на основании ее внешних выражений, а поэтам и вообще художникам ставить проблемы о «высшей» духовной жизни, возможной для самого человека и существ еще более развитых духовно. «Метафизика», со времени Декарта и Спинозы, ищет точных математических методов и формул для разрешения таких проблем, но психология, как наука, остается при прежней задаче «изучения фактов и законов душевной жизни и деятельности среднего человека, наблюдения и догадок относительно психической жизни и степени сознания животных и гипотез о высших пределах мирового духовного бытия». При таких условиях П., как наука, остается совокупностью «проблем», и главнейшие ее проблемы, из которых многие поставлены более 2000 лет тому назад, следующие. Самая важная и основная проблема П. — вопрос о природе общей основы душевной жизни, об отношении и связи душевной жизни с физической жизнью организма. Это — старый вопрос о сущности души и ее свойствах, если только она существует, как «особое начало», отличное от материи и ее свойств. Но так как эта проблема, которая, при правильном ее разрешении, могла бы, конечно, пролить свет на соотношение, взаимную зависимость и течение всех психических явлений и процессов, при теперешнем состоянии науки не поддается точному и окончательному решению и составляет во всяком случае проблему метафизическую, то психологи, со времени Локка, отказались ставить ее в основу своих исследований психической жизни. Предоставив изучение вопроса об отношении духа и материи метафизикам, они исследуют факты психического существования человека и животного эмпирически, на основании опыта, т.