Четыре стадии принятия: Через какие стадии принятия проходит человек при потрясении

Четыре стадии принятия текста

4 стадии работы с текстом

1. Очарование

Тебе кажется, что выбранная тема просто «вау!» и ты легко напишешь лучше и понятнее, чем это делали другие. Но прежде, чем браться за материал, протестируй гипотезу хотя бы на редакции / коллегах: нужна ли читателю эта тема, что нового ты можешь в ней раскрыть или как удивить форматом.

На этом этапе запиши, какой результат и отклик ты ждешь от своего текста: о чём он должен быть и ради чего ты его делаешь. Есть классный вопрос, который нужно задавать себе постоянно: «Я пишу текст, чтобы что?». Но без романтизма и иллюзий: можно писать и ради денег, и ради того, чтобы попасть на BBC, и ради того, чтобы твоё мнение услышала Мінская Спадчына (условно). Когда ты это прописываешь, то потом, если кажется, что твой текст ни о чём и низачем, это поможет закончить начатое или правильно перенастроить фокус.

2. Реальность

Ты начинаешь набирать фактологию, делаешь структуру будущей статьи. И понимаешь, что всё не так радужно: текст требует больших усилий, чем ты планировала. А герой, которым ты очаровалась через медийный образ, в реальности и тет-а-тет говорит спутанно, а потом и вовсе может отказаться от собственных слов. Отсюда важный вывод: старайся никогда не очаровываться героем.

И понимаешь, что всё не так радужно: текст требует больших усилий, чем ты планировала. А герой, которым ты очаровалась через медийный образ, в реальности и тет-а-тет говорит спутанно, а потом и вовсе может отказаться от собственных слов. Отсюда важный вывод: старайся никогда не очаровываться героем.

Если ты пишешь не на выработку (как штатный журналист, который должен публиковать определенное количество текстов в месяц), то эта стадия наступает немного позже. Это происходит на сверке материала, когда ты получаешь фидбэк от редактора и понимаешь, что не всё то, что ты хотела донести, понято и нужно этому изданию или же требует корректировки. Действительно хорошие тексты рождаются в гармоничной связке журналист-редактор, где оба держат в голове пользу не только для себя, но и аудитории, и могут корректно объяснить друг другу любые изменения в материале.

Бывает, что текст, который ты считаешь очень важным именно здесь и сейчас, не является для другой стороны «ракетой Илона Маска, которая полетит». Из-за этого могут начаться споры. Не бойся отстаивать свои интересы: текст, в первую очередь, продукт твоей деятельности, но не доводи до эгоцентризма (то же самое касается и редактора). Ты имеешь право отстаивать свою позицию и говорить, что это важно, но если ты работаешь не как блогер или независимый журналист, то с определенными форматами изданий придется мириться.

Из-за этого могут начаться споры. Не бойся отстаивать свои интересы: текст, в первую очередь, продукт твоей деятельности, но не доводи до эгоцентризма (то же самое касается и редактора). Ты имеешь право отстаивать свою позицию и говорить, что это важно, но если ты работаешь не как блогер или независимый журналист, то с определенными форматами изданий придется мириться.

3. Гнев-торг

Ты считаешь, что остальные тексты лучше, а в твоем нет ничего полезного: у него непонятная структура и слишком много сложной информации. Остановись и не обесценивай. Отойди чуть в сторону и попробуй посмотреть на материал критически. Также ты можешь оставить текст хотя бы на пару часов, чтобы перезагрузиться и посмотреть на него другими глазами (хотя бы отдохнувшими). Очень полезно перечитывать свои же тексты вслух: так легче найти слабые места, на которых ты непроизвольно будешь сбиваться.

Помни, что понятие «полезности» очень индивидуально. Каждый сам решает, что для него было полезно, а что ― нет. Главное, чтобы твой текст был зачем-то нужно именно тебе: получить деньги, рассказать о своей позиции, отточить мастерство, найти сообщество, что угодно.

Главное, чтобы твой текст был зачем-то нужно именно тебе: получить деньги, рассказать о своей позиции, отточить мастерство, найти сообщество, что угодно.

Также, когда ты пишешь о личном опыте, текст может превратиться в большой эмоциональный лонгрид, который будет понятен тебе, но не читателю. Чтобы не создавать лабиринты текста, структурируй его ― дели на тематические блоки. Например, через каждые 12-13 предложений добавляй небольшой тезис ― вывод тому, что было написано выше. Поверь, читатель будет тебе за это благодарен.

4. Принятие

Ты сдаешь текст к публикации и выдыхаешь. На этом этапе хвали себя. Даже если это не сделал редактор. Даже, если не было десятка лайков или хороших комментариев. Главное, чтобы ты понимала, что твой текст ВЫШЕЛ. А это – уже показатель. Не нужно холить и лелеять материалы до суперидеального состояния. Во-первых, этого никогда не случится (особенно, если ты перфекционистка), во-вторых – твоя нервная система скажет тебе “спасибо” за умение ценить процесс, а не только результат.

Если ты выполнила свои минимальные ожидания ― переходи к другому тексту. Иначе на уровне одного материала можно застрять на всю жизнь: дорабатывать, делать его более понятным, общаться с комментаторами ― одним словом, тратить время своей жизни на то, чтобы пилить опилки.

Пиши с установкой «пусть мой текст будет чуть меньше, чем гениальный». Так ты сама себе поможешь, потому что не будешь стараться ничего из себя выдавливать. И потом, поверь, текст выйдет чуть больше, чем хороший.

Как выбираются темы

Искать темы можно абсолютно по разным источникам:

– из журналов и ресурсов, которые тебе нравятся. Это может быть и wonderzine и platfor.ma, и даже старые выпуски Каламбура. Также можно смотреть за белорусскими коллегами: tut.by, onliner.

– из разговоров с друзьями и знакомыми: вдруг у них есть какая-то интересная история, которая западет тебе в душу. Обычная жизнь – вообще кладезь.

– из общения с редакцией и сообществом, для которого ты пишешь. Классно, когда выбор темы обсуждается большим количеством людей. Потому что это своего рода проверка, будет ли статья интересной и кликабельной.

Потому что это своего рода проверка, будет ли статья интересной и кликабельной.

Если ты хочешь написать резонансный текст, то при выборе темы отталкивайся от повестки дня людей и от локации. Например, есть тема, которая сейчас у всех на слуху и которую активно используют СМИ. А ты в это время пишешь про соломоплетение в белорусской глубинке. Если этот текст очень хороший, то его лучше придержать. А если он проходной (то есть не очень значимый для тебя) ― тогда не ожидай от него чего-то большего, чем просто текст. Тот, кто надо, его все равно увидит.

Писать проходные тексты ― это нормально: на них можно оттачивать мастерство. Не все темы должны быть долгоиграющими. Но если текст, который был важен для тебя, остался незамеченным ― ты можешь набраться смелости и переадресовать его в другое СМИ (украинское и российское). И, возможно, там он выстрелит, потому что в той стране у людей совсем другая повестка дня.

Также ты можешь попробовать эксперимент с форматами. Например, в телеграм-канале Unmental мы добавляли к тексту аудиосообщения, а platfor. ma рассказывала про карту города в эмодзи. Это не что-то суперновое, но это то, что заставляет человека остановиться и присмотреться или прислушаться. Важно: если этот прием сработал, не стоит впадать в крайности и делать каждый текст с аудиосообщениями или эмодзи. Гибкость и разнообразие ― залог покорения медийной волны.

ma рассказывала про карту города в эмодзи. Это не что-то суперновое, но это то, что заставляет человека остановиться и присмотреться или прислушаться. Важно: если этот прием сработал, не стоит впадать в крайности и делать каждый текст с аудиосообщениями или эмодзи. Гибкость и разнообразие ― залог покорения медийной волны.

Бывает, что какой-то текст может выстрелить только спустя время. Потому что сначала люди могут быть не готовы к нему: из-за формата, стереотипов или из-за того, что они не сталкивались с этим раньше. Вспомни первые тексты с феминитивами.

Стоп на простые темы

Некоторые журналисты почему-то боятся простых тем: не хотят писать про погоду (условно) или, например, что в Беларуси прошла ярмарка вакансий. Но на самом деле, оттачивание письменного языка и происходит на банальщине. Хороший пример – как Астрид Линдгрен сделала репортаж с открытия железной дороги (увидишь в фильме “Быть Астрид Линдгрен”). Когда ты изначально берешься за что-то сложное и стараешься писать сложно ― очень легко заиграться в художественность: включается нано-Чехов с аллюзиями и метафорами, которые больше нагружают читателя, чем рассказывают что-либо.

Практика: поставь будильник на 5 минут и возьми простую тему. Условно, «Чем хороши белые потолки в помещении?». Кажется абсурдным, но это развяжет тебе язык и заставит поработать над штампами. Если ты сможешь написать про это доходчиво и структурно (с введением, кульминацией, выводом), то тебе будет гораздо проще работать с более сложными темами.

Как брать интервью

Когда ты берешь интервью, очень важно выключать своё личностное отношение к герою. Иначе, очарованная человеком, ты не сможешь перенаправить или перебить его в случае необходимости. Помни: ты не рисуешь портрет героя, чтобы он гордо мог повесить его в гостиной, твоя задача – дать объективную реальность. Иначе есть риск, что в тексте может не оказаться ничего ценного, кроме пустой болтовни или хвальбы. Хорошее интервью можно сделать даже с мамой: например, я бы никогда не подумала, что текст про сокращение моей мамы с работы после 50-ти наберет более 50 тысяч просмотров.

Любое интервью лучше строго ограничивать по времени: не больше 40-50 минут. Также нужно не бояться перебить героя и держать его в рамках: чтобы он не уходил в свое детство, будущее или путешествия. Ты не психотерапевт, но тебе придётся быть чуткой и по-хорошему хитрой. Человеку важно понять, что его действительно слышат и слушают.

Также нужно не бояться перебить героя и держать его в рамках: чтобы он не уходил в свое детство, будущее или путешествия. Ты не психотерапевт, но тебе придётся быть чуткой и по-хорошему хитрой. Человеку важно понять, что его действительно слышат и слушают.

Может получиться так, что интервьюируемый отвечает на вопросы очень коротко либо использует много профессиональной лексики. В таком случае есть риск превратиться в узкопрофильный сайт и потерять свою аудиторию. Поэтому очень важно понимать для кого ты пишешь. Статьи на одну тему, но для разных изданий, например, для ProWomen.by и Forbes, будут очень отличаться подачей.

Сила фактчекинга

СМИ грешат оборотами в стиле «по данным открытых источников», «согласно исследованиям» и так далее. Указывай и источники, и исследования. Сейчас очень легко сделать видимость анализа и сослаться на факты, которых на самом деле нет.

Если ты пишешь, что 75% бизнеса ― это женщины, то обязательно подкрепляй эту информацию ссылкой на источник. Делай так с каждым исследованием, что упоминаешь в своем тексте. Если ссылка старше 5 лет, то приводить ее нельзя: мир быстро меняется и, скорее всего, эта информация уже устарела.

Делай так с каждым исследованием, что упоминаешь в своем тексте. Если ссылка старше 5 лет, то приводить ее нельзя: мир быстро меняется и, скорее всего, эта информация уже устарела.

Как давать ссылки: их можно вшивать в текст либо давать краткую информацию в скобках. Здесь важно не скатываться в крайности: если ты будешь пояснять каждое слово, читатель запутается в мире гиперлинков. Соблюдай баланс и поясняй действительно там, где нужно.

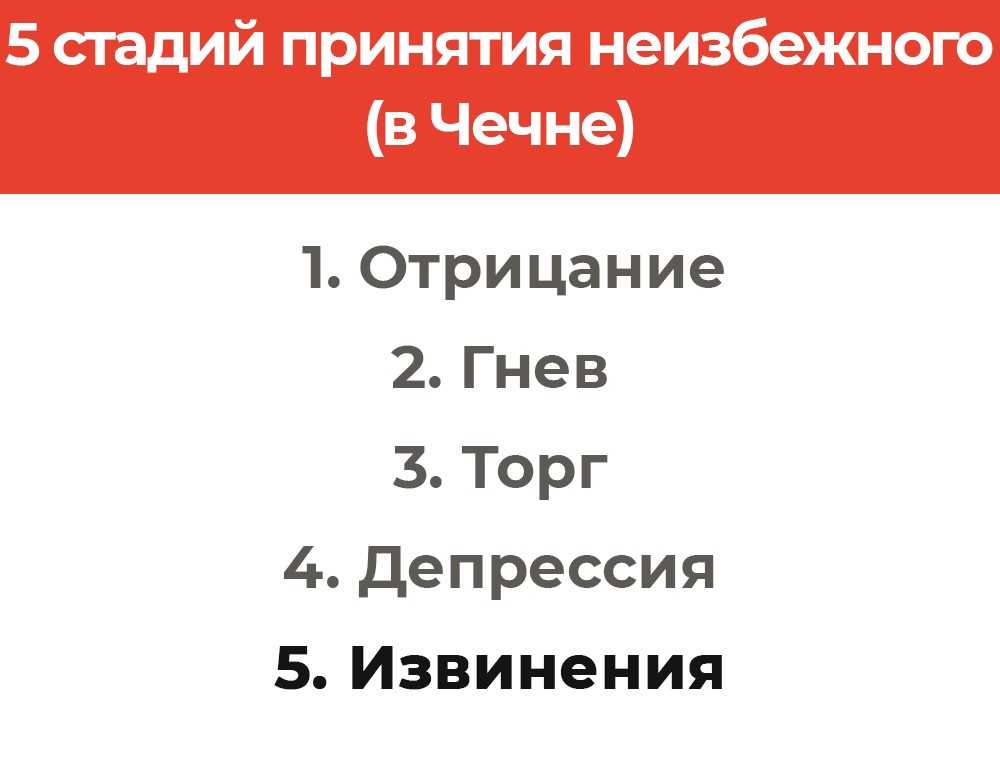

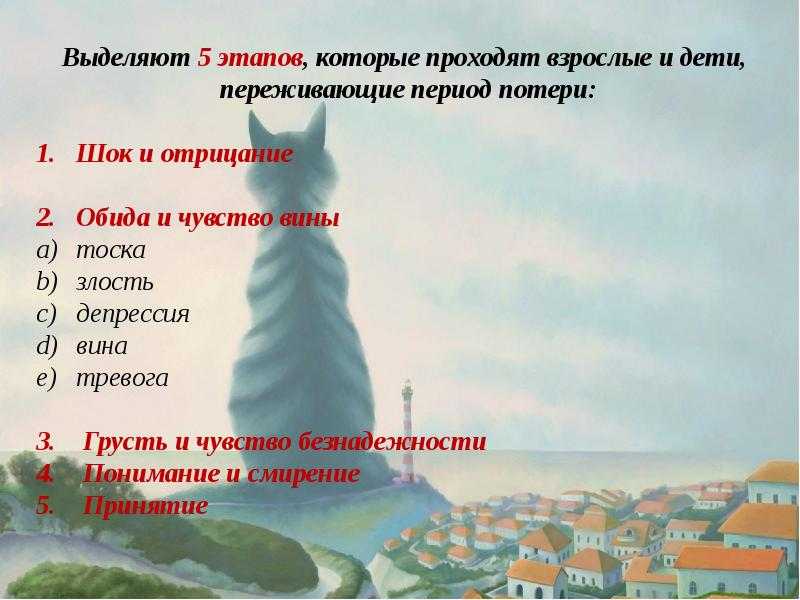

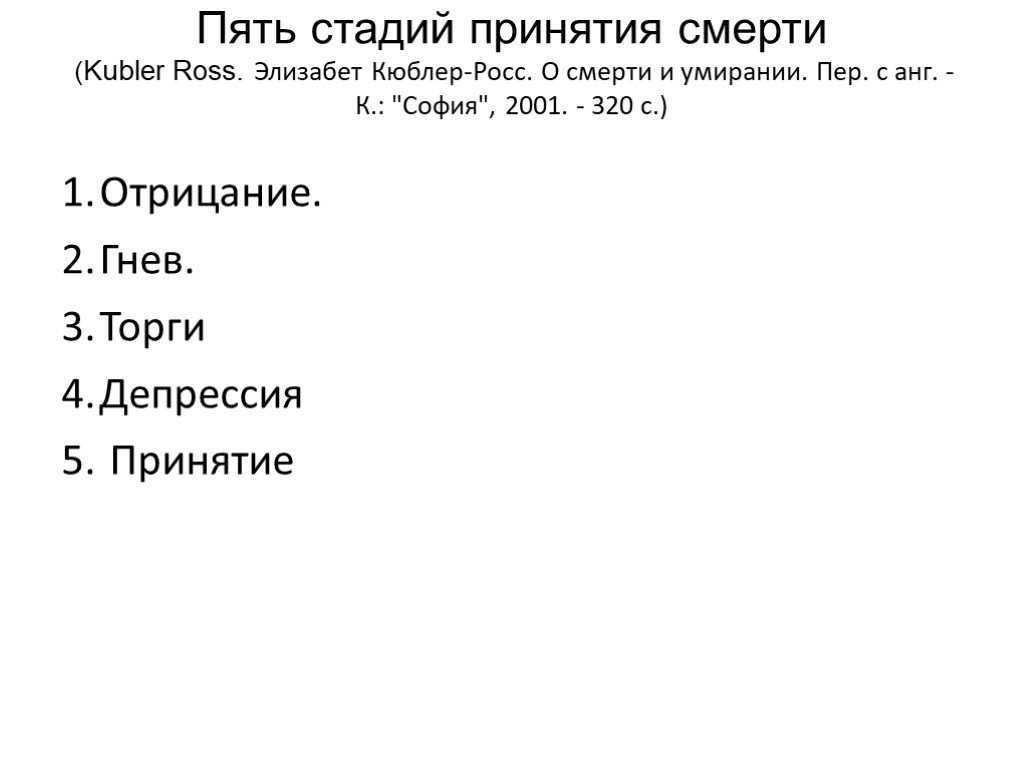

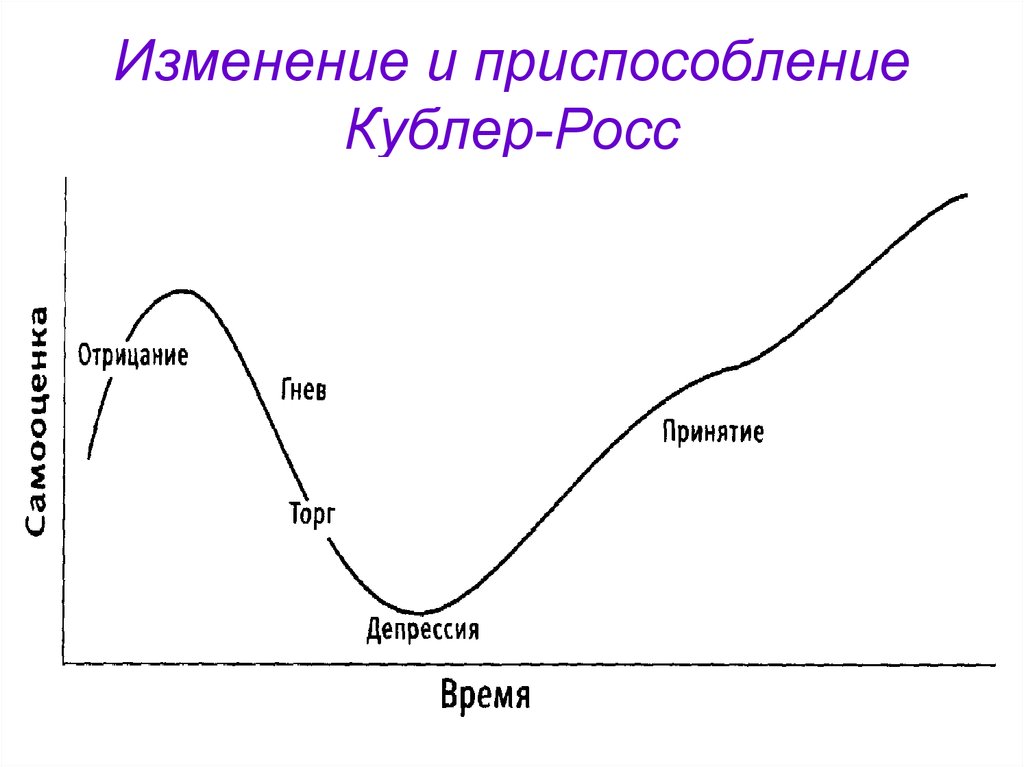

как знание этапов принятия заболевания поможет наладить общение с пациентом

Постановка онкологического диагноза – сильнейший стресс для любого человека.

Несмотря на то, что каждый переживает плохие новости по-своему, существуют

закономерные этапы принятия болезни, которые так или иначе проходят

тяжелобольные пациенты. В 1969 году американский психолог Элизабет Кюблер-Росс

выделила пять классических стадий

реагирования на жизнеугрожающее заболевание:

отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие1.

В схеме Кюблер-Росс нет «хороших» и «плохих» этапов

переживания болезни. Фазы

принятия диагноза могут быть неоднородны по продолжительности и интенсивности.

К тому же, пациент может переживать их не по порядку, «перепрыгивая» через

стадии

или возвращаясь к предыдущим. Родным и близким полезно уметь определять стадию

принятия диагноза, на которой находится пациент. Знание типичных для каждого из

этапов реакций может помочь наладить эффективную и бережную коммуникацию с

заболевшим человеком. К тому же, близкие пациента могут проходить те же стадии,

как синхронно с больным, так и в другом порядке. Информация о фазах реагирования

на диагноз может быть полезна и самому пациенту, который находится в кризисной

ситуации болезни и бывает не в силах понять, что же с ним происходит.

Шок и отрицание

Шок и отрицание

Первая и совершенно естественная реакция на новость о тяжелом заболевании – шок. По сути, это ответ психики на чрезвычайно сильный раздражитель, с которым она должна справиться всеми доступными ей способами. В состоянии шока человек не воспринимает окружающий мир в полной мере, не всегда осознает последствия своих действий. Он может забыть свои вещи, потерять ориентацию в пространстве, попасть под машину – он буквально не видит и не слышит ничего вокруг себя. Человека будто оглушили.

Шоковое состояние в среднем длится от нескольких

минут до суток после постановки

диагноза.

Спустя некоторое время шок отступает, и ему на

смену приходит отрицание –

защитный механизм психики, ограждающий человека от неприятных и пугающих

новостей. Для стадии отрицания характерна уверенность, что диагноз поставлен

ошибочно. Самая серьезная опасность этого периода заключается в отказе от

лечения

или задержке его начала 2.

Близким бывает сложно сохранять спокойствие и

доброжелательный настрой по

отношению к родному человеку, который всеми способами пытается доказать миру,

что он здоров. Однако давление со стороны семьи («Ты должен лечиться! Как ты

не

понимаешь?! Я отвезу тебя в больницу без твоего согласия!») может вызвать

дополнительное сопротивление. Время – это бесценный ресурс, особенно когда

речь

идет об онкологических заболеваниях. Тем не менее, оно необходимо пациенту, чтобы

прийти к осознанию того, что с ним происходит. Конечно, близким не стоит сидеть

сложа руки: проявите заботу, расскажите о своих чувствах («Я боюсь, что

отказываясь

от лечения, ты теряешь здоровье и время»).

Гнев

Когда приходит осознание, что человек действительно болен, его захлестывает гнев, он

задается вопросом «За что мне это?», «Что я сделал не так?». Он

может срывать злость

на врачах и медицинском персонале, по малейшему поводу ссориться с родными,

искать виноватых в болезни, гневаться на судьбу, и главное – на себя самого. Агрессия

– это нормальная реакция на стресс; ей, как и другим эмоциям, нужен выход 3.

В этот

период важно, чтобы гнев не трансформировался в чувство вины, когда больной злится

на себя за недостаточное внимание к своему здоровью, неправильный образ жизни,

несдержанность по отношению к любимым людям, какие-то другие ошибки.

Напоминайте пациенту, что никто (в первую очередь, он сам) не виноват в том, что он

заболел, а вместо вопроса «за что?» попробуйте вместе найти ответ на вопрос

«Зачем мне это?».

Близким пациента на стадии гнева приходится непросто. Вы можете ощущать, что

попытки помочь вызывают лишь раздражение, или чувствовать себя «мальчиком для

битья». Вспомните, что гнев – это всего лишь стадия переживания болезни.

Попытайтесь принять человека в этом состоянии. Помните, что он злится не на вас, а

на болезнь. Попробуйте вместе найти способ выместить агрессию пациента без вреда

для окружающих – например, выехать в лес и покричать во весь голос, разбить пару

тарелок или заняться физической активностью, если нет медицинских

противопоказаний. В это время важно следить за коммуникацией пациента с его

доктором. Врачи знают специфику психологического проживания болезни и

понимают, что гнев – закономерная эмоция пациента.

Торг

На этой стадии проживания диагноза пациенту свойственно желание «откупиться» от

болезни. Таким образом он пытается взять контроль над ситуацией. Человек может

придумывать собственные ритуалы: «Если я не буду больше пропускать утренние

пробежки, я поправлюсь». Он договаривается с судьбой и с Богом, может начать

усердно молиться, отдать все свои сбережения на благотворительность или на очень

дорогое и ненужное лечение. Фаза торга – праздник для мошенников, шаманов и

колдунов, которые дарят надежду взамен на драгоценное время и деньги пациента.

Между тем, если торги со смертью не препятствуют активному лечению, эта стадия

может стать подспорьем в борьбе с болезнью. Пациент может обрести внутренние

ресурсы для выздоровления, новую мотивацию и смысл жизни, например, в помощи

другим. Не стоит обесценивать его новые увлечения или давать понять, что он ведет

себя странно. Проявите понимание и помните, что на этой фазе человеку жизненно

необходима надежда. Истории пациентов со счастливым финалом могут придать

вашему близкому веры в собственные силы.

Депрессия

Стадия депресии –

наиболее тяжелая для пациента, часто она бывает самой

длительной5. В этот период человек чувствует, что от него ничего не зависит. Ни

гнев, ни торг не помогли ему справиться с болезнью, и у него больше не осталось сил

бороться. Пациент ощущает беспомощность, апатию, печаль, нежелание поддерживать

связь с внешним миром. Его единственное желание – свернуться в клубок, отвернуться

к стене и оставаться в таком положении до самого конца. К тому же, депрессия

вызывает чувство вины за собственные эмоции. Человеку кажется, что он не имеет

права тосковать, что он слаб и жалок. В этот период у пациента могут возникать

суицидальные мысли. Он может отказаться от лечения, так как больше не видит

смысла в изматывающих процедурах.

Родным онкологического пациента в стадии депрессии следует соблюдать баланс

между поддержкой и гиперопекой. Спросите близкого, чем вы можете быть ему

полезны. Например, вы полагаете, что свежая домашняя еда – это то, что просто

необходимо вашему родному человеку, и проводите у плиты все свободное время. А на

самом деле, все, что ему нужно – это совместная прогулка в парке перед сном. Из

лучших побуждений близкие могут пытаться вывести близкого из депрессивного

состояния: «Хватит плакать!», «Живи и радуйся!», «Одевайся, мы

идем на

вечеринку!», «Не смей думать о смерти». Старайтесь воздерживаться от

подобных

комментариев, лучше покажите, что вы понимаете и принимаете чувства своего

близкого человека. Побудьте рядом, побеседуйте о том, что его волнует. Не избегайте

темы смерти, если заболевший хочет о ней поговорить. Стадия депрессии – важный

этап на пути к принятию болезни и обретению эмоционального благополучия. Его

необходимо прожить, чтобы двигаться дальше.

А на

самом деле, все, что ему нужно – это совместная прогулка в парке перед сном. Из

лучших побуждений близкие могут пытаться вывести близкого из депрессивного

состояния: «Хватит плакать!», «Живи и радуйся!», «Одевайся, мы

идем на

вечеринку!», «Не смей думать о смерти». Старайтесь воздерживаться от

подобных

комментариев, лучше покажите, что вы понимаете и принимаете чувства своего

близкого человека. Побудьте рядом, побеседуйте о том, что его волнует. Не избегайте

темы смерти, если заболевший хочет о ней поговорить. Стадия депрессии – важный

этап на пути к принятию болезни и обретению эмоционального благополучия. Его

необходимо прожить, чтобы двигаться дальше.

Принятие

Переход к принятию себя и своей болезни поднимает качество жизни человека на новый уровень, позволяя ему снова радоваться жизни вне зависимости от того, как продвигается лечение. Пациент больше не винит окружающих, мир и себя в своей болезни. Вместо этого он берет на себя ответственность за свою жизнь, адекватно оценивает силы, видит препятствия и ищет пути их преодоления. В процессе борьбы за жизнь меняется отношение пациента к болезни. Он находит ответ на вопрос: «Зачем мне это?».

Не всем пациентам удается дойти до финального этапа проживания болезни.

Многие

заболевшие переходят от торга к гневу, от гнева к депрессии и обратно. Позволяя родному человеку быть собой, принимая его состояние и уважая его как личность на протяжении всего лечения, вы поможете ему стать ближе к стадии принятия.

Позволяя родному человеку быть собой, принимая его состояние и уважая его как личность на протяжении всего лечения, вы поможете ему стать ближе к стадии принятия.

Четыре этапа принятия — Марти Купер, доктор философии, MFT

от Марти Л. Купер, доктор философии, MFT

В статье этого месяца я сосредоточусь на небольшой мини-карте пути принятия. Принятие само по себе часто неправильно понимается в том, что оно есть и чем оно не является (например, путая его со смирением или пассивностью), но это также часто смешение того, что на самом деле является разными фазами или глубинами опыта.

Прелюдия: Отрицание: «Нет проблем. Нет никаких трудностей. Я не делаю ничего плохого. Все хорошо.» За исключением того, что есть проблема, потому что, когда третья сторона заглядывает в жизнь этого человека, объективно возникает описываемая проблема. Это непринятие в форме просто уснувшего за рулем.

Это непринятие в форме просто уснувшего за рулем.

Стадия 1: Распознавание: «Я вижу, что у меня депрессия, но отказываюсь принять это. Я собираюсь продолжать бороться». Ум осознает проблему, но отказывается сдаться ей. «Я осознаю, что у меня депрессия, но отказываюсь принять это», и поэтому вместо борьбы с депрессией как таковой происходит героическая, хотя и пиррова борьба.

Стадия 2: Отставка: «Я вижу, что у меня депрессия, и я вижу, что не могу справиться с этим, поэтому я просто ничего не могу сделать». Смирение ближе к полному принятию истины, но, хотя смирившийся человек принимает ограничения своей ситуации, он интерпретирует эти ограничения слишком широко: «Я беспомощен». Это стадия, на которой часть опыта принимается, но другие возможности ответа, другой аспект правды, не видны полностью и поэтому происходит коллапс.

Этап 3: Принятие: «Я вижу, что у меня депрессия, и я не могу победить ее борьбой. Хорошо, так оно и есть сейчас. Так что я могу сделать?» Именно здесь «проблема» понимается такой, какая она есть, а также что существует множество возможностей для ответа. Вы соглашаетесь с тем, что ударили мячом по мячу для гольфа, но видите, что можете использовать любую клюшку, чтобы достать его (а также то, что некоторые клюшки работают лучше, чем другие…). Это не эмоциональная реакция на «проблему», а скорее нейтральное признание и открытость к тому, что будет дальше, зная, что это не строго определено.

Хорошо, так оно и есть сейчас. Так что я могу сделать?» Именно здесь «проблема» понимается такой, какая она есть, а также что существует множество возможностей для ответа. Вы соглашаетесь с тем, что ударили мячом по мячу для гольфа, но видите, что можете использовать любую клюшку, чтобы достать его (а также то, что некоторые клюшки работают лучше, чем другие…). Это не эмоциональная реакция на «проблему», а скорее нейтральное признание и открытость к тому, что будет дальше, зная, что это не строго определено.

Стадия 4: Объятия: «Я вижу, что у меня депрессия, и я принимаю это, буду работать с этим открыто, и мне так любопытно, чему этот опыт научит меня». В объятиях происходит не только принятие, но и фактическое привлечение к переживанию, как к любимому человеку. Вы не возмущаетесь, вы не отрицаете, вы даже не считаете это просто нейтральным явлением. С объятием вы видите, что опыт сам по себе, пусть трудный или болезненный, имеет неотъемлемую ценность, не пытается причинить вам боль и, более того, имеет алмаз, прячущийся в грязи. Это также не позиция Поллианны, когда со стиснутым учением и побелевшими костяшками пальцев вы говорите себе: «Все в порядке!!!» Скорее, на этапе Обретения вы действительно видите ценность опыта и, следовательно, движетесь к нему.

Это также не позиция Поллианны, когда со стиснутым учением и побелевшими костяшками пальцев вы говорите себе: «Все в порядке!!!» Скорее, на этапе Обретения вы действительно видите ценность опыта и, следовательно, движетесь к нему.

Эта мини-карта предлагается для того, чтобы дать некоторую степень детализации часто используемому слову «принятие», чтобы (как выразилась Википедия) это понятие было устранено. Эти отдельные этапы действительно существуют, и знание этого может помочь определить, где вы находитесь по отношению к определенной «проблеме», и какую работу необходимо проделать, чтобы углубить «принятие».

в принятии/сдаче

Теги сообщенияпринятиеВам также может понравиться

Большие идеи: четыре этапа общественного признания

Havas Montréal

Искать:18.02.2011 События

Что определяет большую идею? Большая идея способна изменить правила игры, установить новые стандарты и оставить неизгладимый след в истории. Так что нет, я не говорю о больших рекламных идеях. Я имею в виду такие идеи, как легализация однополых браков или разрешение эвтаназии.

Так что нет, я не говорю о больших рекламных идеях. Я имею в виду такие идеи, как легализация однополых браков или разрешение эвтаназии.

Я уже обсуждал эту концепцию в своем блоге, но на этот раз я хотел бы пойти немного глубже. Подводя итог, все началось, когда я прочитал статью в Communication Arts, в которой рассказывалось о креативном директоре американского агентства. Он процитировал Ланта Притчетта, профессора экономики из Гарварда, который представил теорию о том, что большие идеи проходят четыре различных этапа, прежде чем достигнут общественного признания: глупость , противоречивость , прогрессивность и очевидность . Следует, однако, отметить, что восприятие идеи и ее усвоение никогда не бывают универсальными. Принятие идеи варьируется от человека к человеку, от страны к стране, от культуры к культуре и от одного социального класса к другому.

Интересная мысль. Чтобы проиллюстрировать это, давайте возьмем в качестве примера одну из величайших идей в истории человечества — вращение Земли вокруг Солнца.

- До 1510 года: Глупый — Аристотель представляет геоцентрическую модель, утверждая, что Земля находится в центре Вселенной.

- Между 1510-1633: Спорный — Коперник отвергает геоцентризм и вместо него предлагает гелиоцентрическую модель.

- Между 1633-1757: Progressive — Галилей и другие ученые призывают к дальнейшим исследованиям и просят снять запрет на преподавание гелиоцентризма.

- После 1757 года: Очевидно — Церковь признает, что Земля действительно вращается вокруг Солнца.

Теперь никто не может отрицать утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца (за исключением, может быть, этого парня).

Тем не менее, такие идеи, как теория эволюции, с трудом получают широкое признание, потому что креационизм все еще доминирует во многих сообществах и странах.

Мораль этой истории такова: большие идеи не для всех. Иметь большую идею — это здорово, но сплочение людей вокруг нее может оказаться задачей еще более сложной, чем сама идея.